锈迹斑斑的粗纱机,各式精梳机、浆纱机,走进浙江上虞棉纺织厂记忆影像馆仿佛走进了一个小型生产车间;红润的脸庞,灵巧的双手,优美的舞姿,一张张照片定格了无数上棉厂工人的一代芳华……

“我在上棉厂整整工作了15个春秋,这是我生命里的黄金岁月。”影像馆的发起人吴德总是这样告诉来访者。影像馆共两层,在原农房拆迁基础上新建而成,展览面积近500平方,运用影像照片、实物展陈等方式,全面记录和展示了上棉厂的初期建设和发展过程,以及一代上棉人的工作和生活。

浙江上虞上棉记忆影像馆发起人吴德

自2022年2月上棉记忆影像馆正式开展,大半年来,吴德没有想到,这座藏在浙江上虞祝家庄的影像馆竟渐渐变成了乡村人气打卡点。人们陶醉其中,穿越时空,回望上世纪60年代后的吉光片羽。

上棉记忆影像馆以实物、照片展览为主

一座工厂,一份荣誉

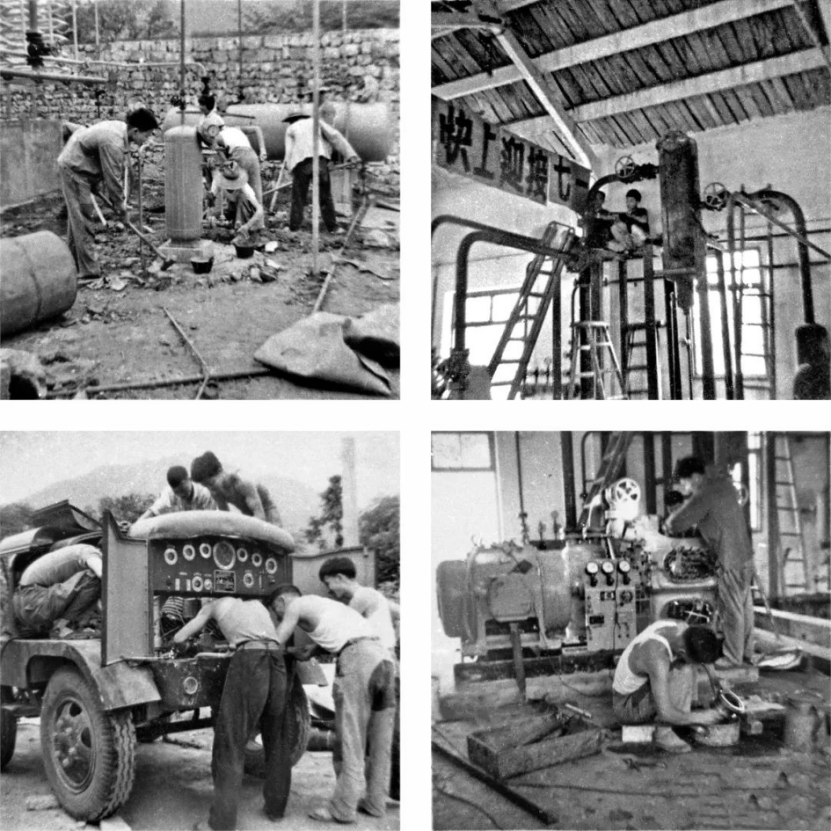

1967年7月,第一代“上棉人”在上虞祝家庄,用自己的双手建起了一排排锯齿形厂房。来自宁夏、杭州、绍兴等天南地北的技工师傅和工人,安装出第一批棉纺织设备以及锅炉、移动式发电机等基础设备,厂子自此立起来了。

建厂初期基础设备安装(1969年)

引进国外先进设备,配备检测仪器,完善生产工序……1969年10月1日上棉厂投入试生产,仅用2年的时间就生产出了第一缕棉纱,向国庆20周年献礼。

“娥江”牌棉纱、“孝女”牌棉布,上棉厂蓬勃发展,产品畅销国内,远销日本、美国、东欧、西欧等国家和地区。同时,繁衍出了化工厂、轻纺物资经营公司、制衣有限公司等下属企业,带动了祝家庄及周边一带劳保产业的发展,为地方经济崛起做出了巨大贡献。

早期的棉检设备

1978年12月,青年小伙儿吴德作为厂里宣传部的一员拿起相机,拍下了气势宏伟的厂容厂貌、整齐划一的先进设备,还有一张张荣誉证书、奖牌、资质证书,它们述说着上棉人的求索和奋进,凝聚着上棉人的智慧和汗水,见证着上棉厂的实力和竞争力。

上棉厂职代会准备车间代表团合影(1975年)

小小社会,温馨家园

“这里是我当年住过的员工宿舍。”吴德指着展馆里上棉厂的全景照介绍道,“以厂为家”是上棉时代的真实写照。

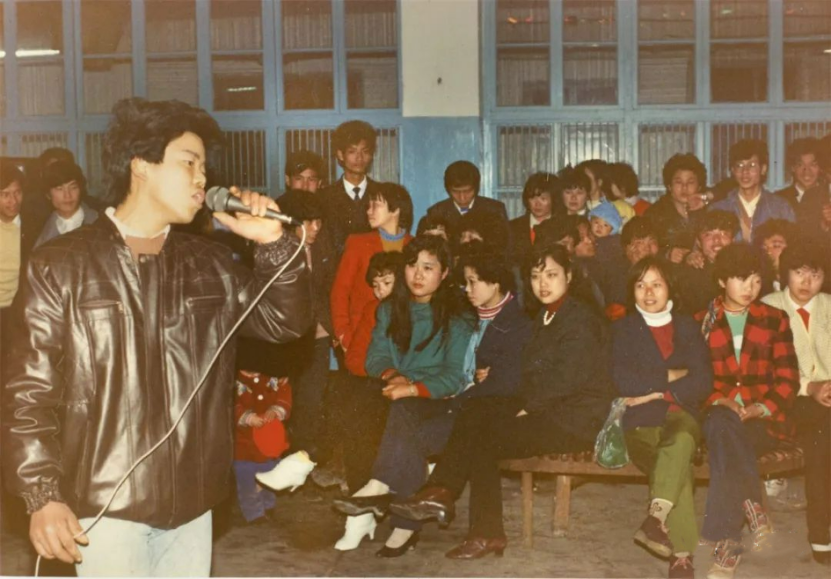

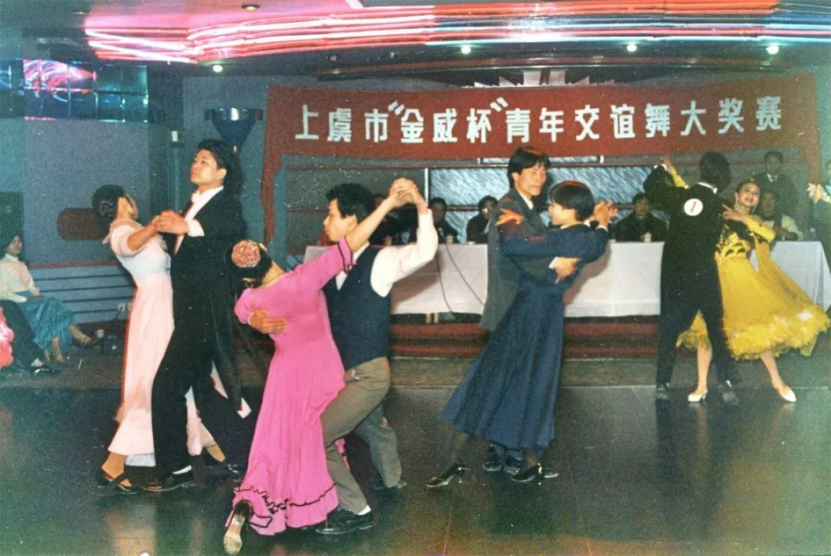

上棉厂配套建有托儿所、幼儿园、小学、俱乐部、卫生所、派出所、消防队等,俨然是一处“小社会”。每到夜晚,厂内的俱乐部灯火通明,嘹亮的歌声、优美的舞姿时常引来路人驻足观看,甚至不由自主地融入其中。

“以厂为家”是上棉时代的真实写照(1985年)

人才济济,上棉厂员工都有着不同的特长爱好,既有会编导的、会唱歌的、会跳舞的,还有会演小品的、精通乐器的。上棉业余文工团应运而生,成为他们施展艺术才华的平台,一场场精彩的文艺演出,为职工们在工作之余提供了丰富的文化盛宴。

职工们在迎春舞会上一展歌喉(1984年)

“金威杯”青年交谊舞大奖赛(1995年)

“纺织杯篮球赛、乒乓球赛、职工运动会都是属于那个年代的文化符号,承载了一代代纺织人的集体记忆。”回忆起多姿多彩的上棉时代,吴德记忆犹新。

上棉厂首届女职工体育运动会开幕式(1992年)

匠心不灭,初心未改

技改是技术进步的重要组成部分,也是技术创新成果实现产业化、发挥效益的重要途径。举行技能比武、操作运动会是上棉厂的历年传统,各种形式的操作比武活动提升了员工的操作水平,同时也对提高产量和质量效益起到了积极作用。

纺织挡车女工的巡回操作,伴随着机器运转的声响、节奏,按规定的巡回路线、步速,完成规定的操作动作。作为一名纺织女工,要做到“眼快、手快、脚头快”,她们因此被称为一群“坚强而美丽的女人”。

全神贯注投入青工技术大比武(1987年)

保全、保养工是上棉厂的“蓝领”,他们用精湛的技术,时刻养护着一台台纺机设备,确保它们正常运行。

正是工人们的匠心,使得上棉厂在不断发展的历程中,涌现出了一个又一个市级、省级和全国劳模,一批又一批先进集体和个人、优秀党员、十佳工人和技术能手。

眼疾手快确保“万米无疵布”(1986年)

50多年过去,时光改变了纺织人的容颜,却没有磨灭他们的激情与活力,30多位上棉厂退休和仍在继续工作的职工,用他们亲身经历和亲眼所见,讲述曾经和过去,回忆那一段激情燃烧的岁月,穿越“上棉时空”,匠心不灭,初心未改。

上棉人来到影像馆追忆青春芳华(2022年)

影像馆开放到如今,几代上棉人口口相传,陆续闻讯来到这里追忆青春芳华。“总有一段时光值得被定格,总有一份记忆值得被珍藏。”说起发起展览的原因,吴德感慨,“作为全省第一个以轻纺为主题的影像馆,这里不仅展现了上虞轻工业时代的辉煌,更是新时代美丽乡村的上虞样板,为社会主义现代化先行省建设注入了文化的力量。”

一代芳华风采如故(2022年)

受访者供图

文字:高塬