“侬好!”

操一口浓郁的越语,说起话来掷地有声,80岁的浙江上虞乡贤研究会会长陈秋强精气神极佳。他的秘诀是不停地“做事”——当过中学校长,下过海,人生后半辈子又为传承乡贤文化奔走,虽忙忙碌碌,但陈秋强欢欢喜喜。

山头、笔头、一个老头

仲夏一早便热得很,上虞舜秀路广场四下无人,旁边一座二层小楼,乍看并不起眼,推门进去才知道是乡贤馆。

“这里面都是我们上虞的文化宝藏。”陈秋强总是这样告诉来访者。王充、谢安、马一浮、竺可桢、徐光宪、何振梁……走进上虞乡贤馆,历代虞籍名家的身影、事迹跃然眼前。

古代上虞地属越州,传说虞舜在这里会见百官,东晋谢安一族在此隐居。民国时期,白马湖畔的春晖中学名家辈出,教育家经亨颐任校长,朱自清、夏丏尊教国文,丰子恺教美术、音乐。曾任新中国首任国家出版总署署长、《光明日报》总编辑的胡愈之和著名导演谢晋都是春晖知名校友。截至目前,虞籍两院院士已达17人。

上虞乡贤馆。

“人杰地灵,群星璀璨。”作为上虞市乡贤研究会会长,陈秋强的办公室就在乡贤馆二楼,一张办公桌,被两面墙的书包围。人坐在桌前,眼镜一戴,拿笔写字,热闹都在外面。

乡贤研究会的成立,陈秋强是核心推手和幕后英雄。上世纪90年代末,陈秋强听人说上虞长塘广陵村是嵇康的故乡,好奇心驱使他去了解挖掘其中的奥秘,但村里长者已去,记载资料尽数遗失,无迹可查,陈秋强感到遗憾、痛心,同时感到“挖掘抢救历史文化,要抓紧,要有抢救意识”。

“上跑山头,下跑海头,田野采风”,从此,临近退休的陈秋强踏上了一条“和时间赛跑”,抢救乡贤文化的路。大概从1998年开始,差不多每个双休日和节假日,陈秋强都要跑村落、探故居、访老人、找线索,足迹遍布上虞大大小小的乡镇街道。

陈秋强寻访保护先贤刘履墓碑。

白天“田野”回来,晚上陈秋强便趁热打铁,翻阅大量史料文献,撰写文史散文,把搜集到的一手资料落到案头、笔头。很快,陈秋强成了上虞文化名人。2000年底,他与圈内人士商议,提出成立上虞乡贤研究会的建议,立即得到了同仁和当地政府的认可与支持。

2001年1月6日,上虞乡贤研究会成立,成为全国范围内第一个以“乡贤”命名的民间社团。时任全国政协副主席、虞籍乡贤经叔平勉励:“乡贤精神,薪火传承”。谢晋专程从北京赶来参加并担任名誉会长。

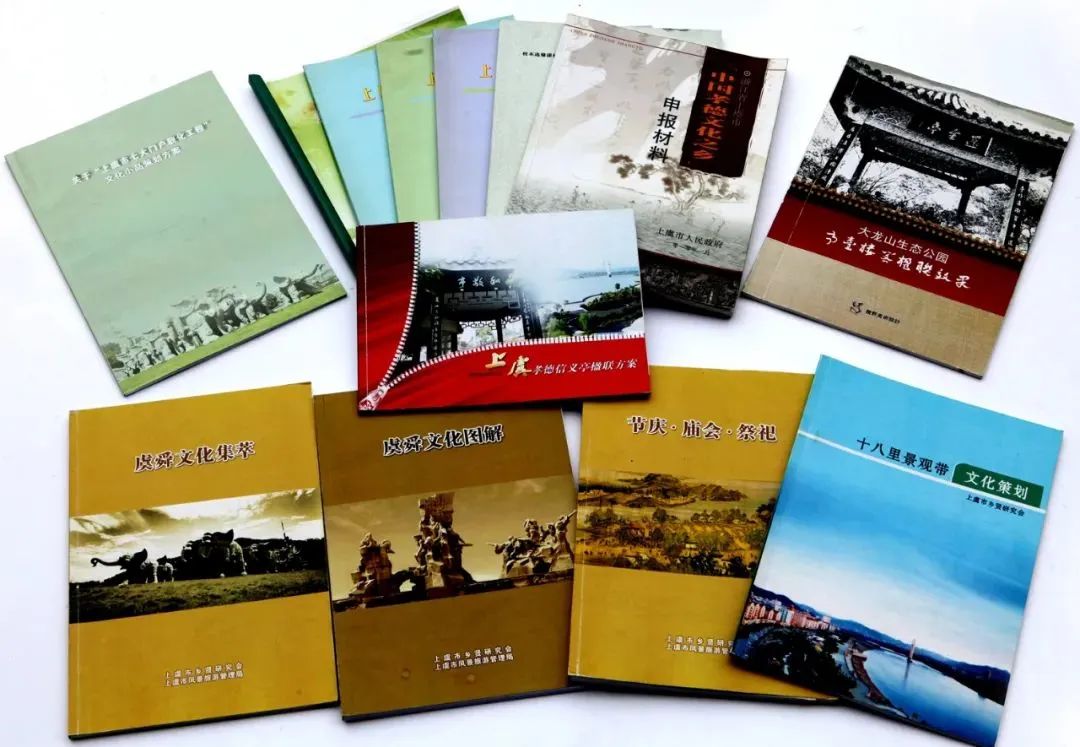

研究会成立后,陈秋强跑得更远了,北京、上海、深圳、香港甚至海外。如今,21年过去,在他的带领下,上虞乡贤研究会寻访接待乡贤游子愈3000人次,收集、撰写、整理、编纂乡贤文化史料书籍50余部(册),抢救濒危乡贤遗址、遗迹50余处,举办各类乡贤文化研讨会、交流会等30余次,发表各类文章1000余篇……

由乡贤研究会整理出版的部分研究资料。

“有好多人说一个退休老头年纪这么大了,还要这么辛苦到处跑,”陈秋强笑笑说,“我是这样回答他们的,做我自己喜欢做的但是有意义的事情,根本不苦,我感到很幸福。”

“活的传承才有意义”

从起初的好奇到真正的热爱,乡贤文化的种子或许在更早的时候,便埋在了陈秋强心里,牵引着他的发展。

“乡贤其实就在我们身边。”据陈秋强回忆,曹娥乡贤任凤奎前后花费3年时间,出资修复曹娥庙的故事,给幼年的自己留下深刻印象,“这种故事我们从小听家长讲,印象非常深刻,当时我就觉得做人应该向他们学习。”

80岁高龄的陈秋强仍在“跑山头”。

陈秋强在润物无声的环境中长大,后来做了曹娥中学校长,又在改革开放的春风中,下海深圳,创办服装厂。有一次,陈秋强与客户谈业务,久攻不下之际,他不经意间提到自己跟谢晋是同乡,谁知对方立马肃然起敬,距离一下子拉近,业务壁垒也顷刻瓦解。

“原来乡贤还有这样的作用!”陈秋强没有想到,知名乡贤的魅力为原本不了解、不信任的人之间,打通了情感认知基础。业务谈成,又交了朋友,若把更多丰富的乡贤资源整合起来,又将会发挥多大的作用呢?陈秋强心中隐约有了些意识。

就在事业正顺风顺水时,陈秋强毅然选择了急流勇退,重回故土。“甜酸苦辣我都尝过了,想为家乡做点更有意义的事情。”陈秋强说,打拼在外,家乡的优美风物、知名乡贤就是游子们的底色和底气。见的越多,他也越来越相信乡贤文化是家乡发展的一座富矿。

2001年1月,上虞乡贤研究会正式成立。

陈秋强回到上虞后,不仅带领乡贤文化研究会挖掘整理资料、加强对外联络,他还让年轻一辈的新乡贤进入家乡人的视野。

在联合国总部任高级翻译的虞籍乡贤唐晓铨,多次携家人回返虞,成立“唐天心奖学金”,奖励资助家乡中小学优秀学子和贫困学生;以新乡贤为主要成员的专业民间调解机构、老娘舅工作室广泛参与乡村治理;疫情期间,乡贤们积极行动,在物资援助、用工对接、防境外输入等方面提供了有力支持。

资金回流、项目回归、信息回传、人才回乡……“乡贤是县域发展的‘幕后英雄’,这话不会错的”。

说起乡贤们创造的实打实的成果,陈秋强如数家珍。据统计,近5年来,上虞由新乡贤出资的公益基金达190多个、金额超20亿元,乡贤们引进回归项目69个,回归资金80.2亿元。

“挖掘、抢救乡贤文化史料固然重要,但乡贤文化资源只有为社会发展所用,乡贤文化的传承才是活的传承,这种传承才有意义。”陈秋强说。

著名导演谢晋向乡贤馆赠送金鸡奖终身成就奖杯。

乡贤背后的乡贤

在陈秋强的书桌上,放着一个盒子,里面码满了一沓又一沓虞籍乡贤的名片。它们被便签条按地区分隔开,从南到北,国内国外,成了陈秋强21年来传承乡贤文化的注脚。

但陈秋强最难以忘怀的,总是那些和乡贤们有关的故事。

2009年,陈秋强偶然得知国家最高科技奖获得者、著名虞籍乡贤徐光宪院士父母的墓地就在上虞,但深山老林,无人照看,难寻踪迹。

“乡贤为国尽忠,我们要为乡贤尽孝。”陈秋强二话不说又上了山头。山路坎坷,右腿韧带意外拉伤,额头疼得冒汗,陈秋强仍坚持在山上摸索了一个多小时,直到亲眼确认了状况才下山。

回来后,陈秋强也顾不得养伤,忍着脚痛立即为修葺墓地的事情多方奔走。同年6月,30多封电子邮件交流往来,当得知陈秋强找到了父母的陵墓并修缮一新后,90岁高龄的徐光宪不顾年迈体弱,特地带着女儿和外孙女从北京返乡祭扫。

“国家科技最高奖”获得者徐光宪院士返乡祭祖。

“我和孩子们将永远铭记这个非同小可的恩德。如果我和孩子们能为家乡做些什么,务请告知为盼。”陈秋强至今还留着徐光宪发来的所有邮件,字里行间不仅是一段往事,还牵系着同一片土地上的两颗赤子之心。

“我们为乡贤做些力所能及的事,乡贤一直记在心里。这也是我做乡贤工作的最大欣慰。”正因此,陈秋强被大家称作“乡贤背后的乡贤”。在他的带领下,2015年,国家中宣部在上虞召开了“全国创新发展乡贤文化现场交流会”,此后,上虞乡贤文化渐渐成了这片土地上一张闪亮的金名片。

如何在年轻一辈中传承发扬上虞乡贤文化矿脉?陈秋强始终没有忘记曾为一名教育工作者的情怀。2017年,在他的提议下,上虞区委宣传部牵头启动了新乡贤培育“青蓝工程”,至今已举办五届,500余名虞籍优秀学子进入“乡贤预备役”。

百余名虞籍学子参加第五届新乡贤培育青蓝工程。

“新乡贤培育‘青蓝工程’,寓意来自‘青出于蓝而胜于蓝’,”讲到这里,陈秋强眼中闪着光,“我们就是想依托上虞丰厚的乡贤文化资源,引导青年一代知乡贤、学乡贤、传乡贤。慢慢地,这些青年当中一些优秀的一定会成为新乡贤。”

正午的太阳更毒,窗外蝉鸣嘲哳,陈秋强仍坐在桌前,不急不躁,“做这些事虽然无利可图,但文化养老身心愉悦就是对我最大的回报。”

陈秋强被评选为2021年度“最美浙江人·最美乡贤”。

文字:高塬,摄影:朱红羽