她追随李大钊入党,与丈夫何孟雄并肩战斗,病逝前仅以三颗纽扣留给家人。两年后丈夫牺牲,一双儿女失散

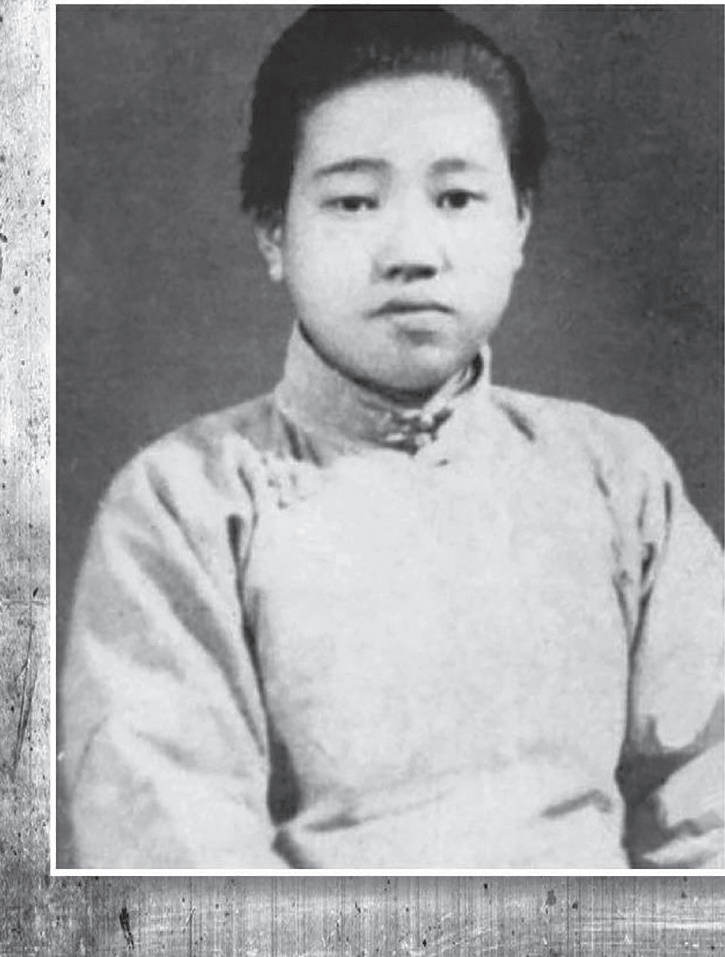

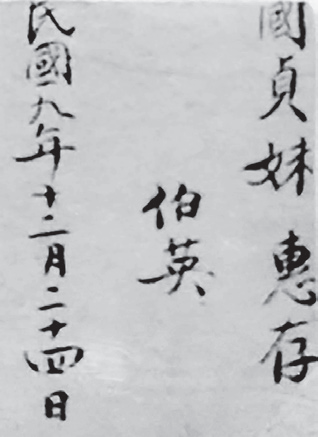

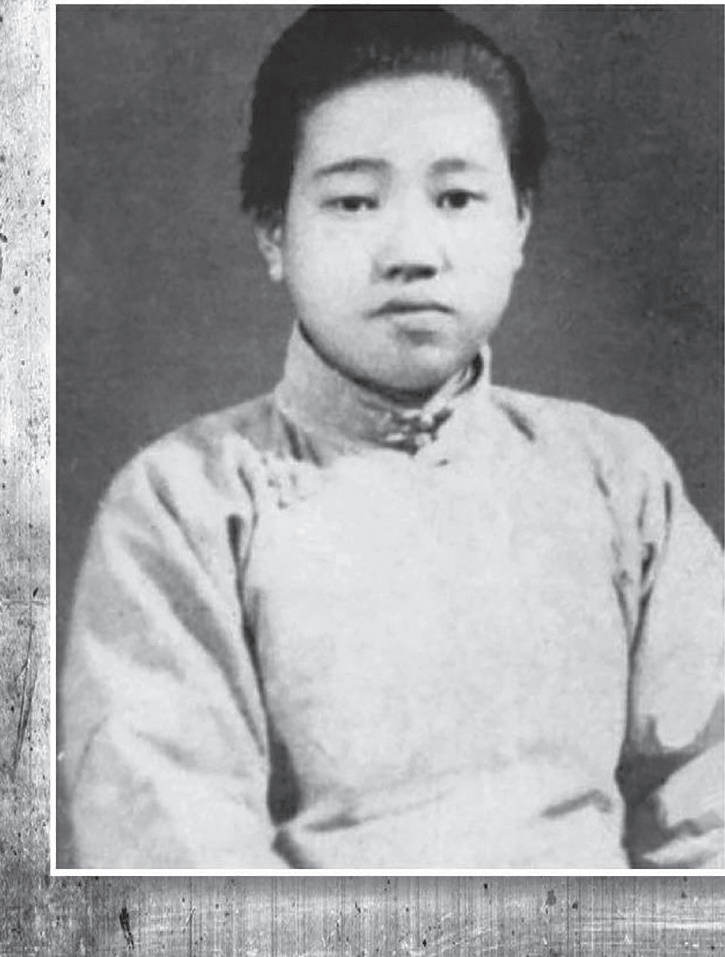

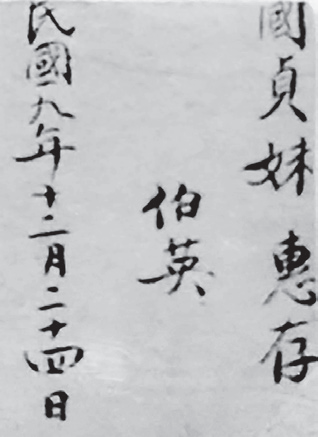

照片上是一张未施粉黛的、柔和圆润的脸。翻过照片,中央落款“伯英”二字,虽是女子所书,却舒展有力,透着一股英气。

照片的主人,是中国共产党第一个女党员缪伯英。1920年,她在北京拍下这张照片,本想寄给要好的女同学,因故未能寄出。阴差阳错之间,这竟成为她留世不多的手迹。

因为30岁英年早逝,一双儿女也失踪于战火,缪伯英长期不为人们熟知。直到上世纪80年代,缪家后人和学者,从故纸堆里发掘出她的尘封往事……

1920年12月24日,缪伯英在北京拍摄这张照片,准备寄给好友。背面有缪伯英手迹。

1920年12月24日,缪伯英在北京拍摄这张照片,准备寄给好友。背面有缪伯英手迹。 “第一个女党员”的确认

中共第一个女党员的身份何以确定?时隔30多年,年逾七旬的中南大学教授曾长秋向《环球人物》记者回忆了其中的曲折。

20世纪80年代初,中共党史人物研究会在长沙召开了一次研讨会。会上,来自吉林大学的学者曹仲彬找到曾长秋,说起他正在编写的何孟雄传记——何孟雄担任过中共北京市地委书记等职,1931年在上海被国民党杀害,是全国最早的50余名党员之一。

“曹仲彬告诉我,何孟雄的妻子叫缪伯英,是长沙县人。他希望我在长沙就近调研,写她的传记。他还告诉我,缪伯英的弟弟叫缪立三,现在也在长沙工作。”曾长秋对这一线索很感兴趣,便应允进行研究。

巧合的是,缪立三和曾长秋算是在一个系统工作。两人供职的单位不同,但当时都由冶金工业部管理。听说曾长秋要研究姐姐,缪立三很是欢迎。缪伯英少时即离家求学,成年后又投身革命,跟家人朝夕相处的日子不多。在缪立三的印象里,姐姐有一腔热血,总是跟姐夫在外奔忙。她不喜红装,多年来就携带一个可手拎的小皮箱走南闯北,直到1929年逝世。

待曾长秋到访时,缪立三展示了皮箱里为数不多的珍贵遗物:宝蓝色的玻璃底座发条闹钟,是父亲留学日本时为缪伯英挑选的礼物,缪伯英从十几岁起就带在身边。外层镶嵌宝石装饰、内层有一面镜子的化妆盒,原本是父亲从日本带给母亲的,后来母亲又把它转赠给缪伯英,方便缪伯英在外工作时用。

让曾长秋印象深刻的是十余张黑白照片,记录了缪伯英短暂一生的关键节点,包括与李大钊的合影、与何孟雄的结婚照、与第一个孩子何重九的合影,等等。遗物中还有一批当年的先进书籍杂志,如中共中央早期机关刊物《向导》《前锋》。缪伯英夫妻在书刊上印了纪念章,红色方框里写着“伯雄藏书”4个字。

和何孟雄一样,缪伯英也是全国最早那批党员之一。但在当时的党史里,缪伯英更多地作为“早期党员”存在,关于她的资料记录并不详实,有时甚至是一笔带过。缪立三提供的材料,让曾长秋对缪伯英有了更立体的认知——她入党很早,会不会是第一个女党员?在曹仲彬的启发下,曾长秋开始进一步研究。

大学写毕业论文时,曾长秋重点研究了中共创建史方面的问题,积累了数百万字的史料,这为后来确认缪伯英的身份奠定了扎实的基础。“我发现‘一大’前入党的女党员只有两个人,一个是刘清扬,另一个就是缪伯英。把她们的入党时间比较一下,就知道谁是第一个了。”曾长秋说。

在党史上,刘清扬也是赫赫有名的女性党员。她是周恩来的入党介绍人,参与创办中国第一份由女性主办的报纸《妇女日报》,被誉为“妇女运动的旗帜”。

曾长秋发现,关于刘清扬的准确入党时间,党史中没有直接记载,但刘清扬是在赴法勤工俭学期间被张申府发展为党员的,具体时间应在1921年2月。而1920年11月,缪伯英就在北京被李大钊发展为党员。缪伯英的入党时间早于刘清扬,是确定的了。

1983年,曾长秋以“中国共产党第一个女党员缪伯英”为题,将考证结果发表在《长沙党史通讯》上。1985年,《中共党史人物传》第24卷出版,收录了曾长秋与他人合写的缪伯英传。次年,人民日报开辟“党史人物”专栏,介绍不为人们熟知的革命先烈。缪伯英成为首批入选的36位人物之一。“这意味着官方认可了缪伯英第一个女党员的身份。”曾长秋说。

不在名单上的烈士

研究缪伯英期间,曾长秋曾与长沙市民政局联系,希望在烈士材料中寻找缪伯英的记录。民政局的工作人员仔细查询后却发现,在县市省三级民政部门的烈士记载名单上,都没有缪伯英的名字。

这或许与缪伯英较早去世有关——1929年病逝时,她的人生不过经历30个春秋,而党的革命事业还要过20年才取得胜利。以曾长秋的研究与缪立三的实物为依据,长沙市民政局为缪伯英补办了烈士证明。

缪伯英能走上革命之路,既得益于李大钊的引导,也与早年的成长经历息息相关。1899年,她出生在长沙县清泰乡(今开慧镇)。乡里有两位远近闻名的大才子,一位是杨开慧的父亲杨昌济,另一位就是缪伯英的父亲缪芸可。那时,中国大多数女性仍饱受男尊女卑、三从四德的传统礼教束缚,没有受教育的机会。但缪芸可思想开明,主张教育救国,尤其重视女性教育。因此,缪伯英从小就上学堂读书。

清末民初的湖南是革命的风云际会之地。在学校,缪伯英不仅学到新式知识,也通过老师的言传身教和社会的时事风潮接触了革命思想,开始思考自身的价值和国家的命运。

1919年夏天,缪伯英以长沙市第一名的成绩考上北京女子高等师范学校(以下简称女高师,是北京师范大学前身)。她在北京结识了一批同样来自湖南的有志青年,包括后来的丈夫何孟雄。大家既是同乡,又有相近的理想抱负,常一起参加社会活动。不少同乡就读于北京大学,缪伯英由此跟时任北大图书馆主任的李大钊有了更多接触。

动荡年代,各种社会思潮喷涌,身处其中的缪伯英并不是一开始就信仰了马克思主义。她曾参与带有明显无政府主义色彩的北京工读互助团,四个组中,只有她所在的第三组都是女生。第三组把北河沿十七号作为活动地点,呼唤“受种种束缚”的姐妹们来“造就社会的新生活”,还在《晨报》刊登制衣广告。

到北京是来读书的,怎么跑去做工了呢?同乡女友曾劝缪伯英回校上学,毕业后回乡建立幸福美满的小家庭。缪伯英谢绝了这番好意。事实上,工读互助团过于理想化,其他组不到半年就停办了,第三组却接着运转了数月,缪伯英是坚持到最后的4人之一。

根据学者研究,缪伯英实现思想转变,主要是因为经何孟雄介绍,加入了北大的马克思学说研究会。在这里,缪伯英和大家一起阅读《共产党宣言》等马克思主义著作,《新青年》更是成为她爱不释手的刊物。1920年11月,她被吸收入党,成为首个女党员。

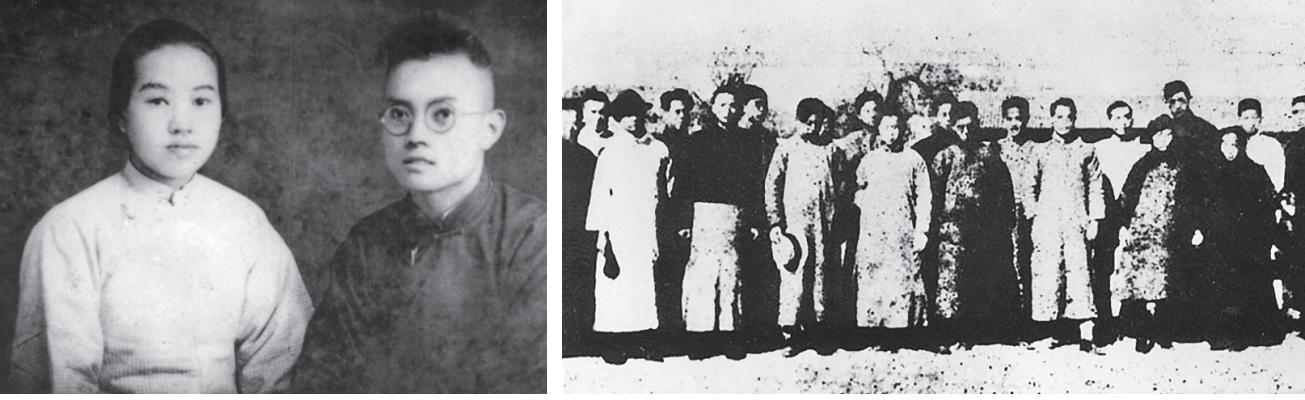

左图:1921年 秋天,缪伯英与何孟雄在北京结为夫妻。

右图:马克思学说研究会在1921年的合影。前排左五为何孟雄,左七为缪伯英。

“未能战死沙场,深以为憾”

刚出生的女婴被溺死,女同学被迫回家嫁人……成长过程中,缪伯英曾目睹许多女性的苦难。就在她到北京后不久,“李超之死”风波让她深受震动。

李超是女高师学生,家境优渥,但长兄不支持其读书。没有经济来源的李超最终在贫病交加中客死异乡,还被长兄批评“执迷不悔死有余辜”。这引起人们对家长专制等问题的思索,北京教育界人士自发为李超办追悼会,蔡元培更是手书横额“不可夺志”。

从李超这位校友身上,缪伯英进一步感受到旧文化、旧思想对女性的摧残。在后来发表的《家庭与女子》一文中,她号召广大女性“顺着人类进化的趋势,大家努力,向光明的路上走”。

中共建党之初,革命活动与妇女解放运动紧密相连。在缪伯英的革命经历中,除了协助何孟雄开展工人和农民运动,推动妇女解放也是其重要工作。

1925年初,缪伯英到达长沙,担任中共湘区执行委员会(后改称中共湖南省委)第一任妇女书记。6月,上海发生“五卅惨案”。此时的缪伯英即将分娩,但她仍积极奔走,动员妇女参加游行和示威活动。

6月5日,长沙10万市民发起游行示威。报纸记载了当天的盛况:女子传单队走在最前列,她们沿途散发的传单“如雪片纷飞,市民争相传阅”。当天下雨,女生们“多有赤足或穿草履者”,但她们情绪高昂,大声疾呼“同胞们,快来革命”“国家兴亡,在此一举”。

20天后,缪伯英的儿子何重九出生。她来不及休息,又先后领导组织了湖南省第一次大规模纪念“国际三八妇女节”大会、“三一八惨案”女烈士追悼会等活动。“她对党忠实,对革命负责,诚实朴素,沉着勇敢。”1981年,当缪伯英的名字重回人们视野时,曾与她在湖南共事、已至晚年的中共早期领导人李维汉回忆说,缪伯英的工作“有显著成绩”。

1927年秋天,缪伯英与何孟雄一同前往上海,并担任沪中区妇委主任。此时国共合作已经破裂,白色恐怖笼罩全国,上海的党组织更是遭到严重破坏。夫妻俩一边工作一边躲避敌人追捕,有时还会假装夫妻吵架、离家出走,其实是想办法转移工作地点。

1929年10月,缪伯英因病逝世。临终前,她对何孟雄说:“既以身许党,应为党的事业牺牲,奈何因病行将离世,未能战死沙场,深以为憾。你要继续坚持斗争,直到最后胜利。”除了党的事业,已为人母的她放心不下的,还有4岁的儿子重九及一年前新生的女儿小英。她叮嘱何孟雄:“你若续娶,要善待重九与小英,使其健康成长,继承吾志。”

缪伯英的侄子缪纯组告诉《环球人物》记者,据他考证,那时候,姑母缪伯英是跟何孟雄一起去参加重要会议,路上发现暗探盯梢,两人决定分开行动。临别之际,缪伯英扯下大衣上的三颗扣子交给何孟雄以作诀别。她后来虽顺利脱身,却在一条河中泡了一个多小时,受了寒气加上长期辛劳,回家不久就去世了。1930年,缪芸可到了上海,何孟雄担心自己也随时会牺牲,又把三颗扣子交给岳父保管。第二年,何孟雄在上海被国民党逮捕,不到一个月就遭杀害。

如今,缪伯英的遗物已被缪立三和缪纯组尽数捐献给各地的纪念馆,其中多数被收藏在开慧镇的缪伯英故居。“我今年85岁了,缪家下一代不一定接着做缪伯英研究,所以我就把她的遗物、材料都捐献给了纪念馆,以免失散。”缪纯组对《环球人物》记者说。

对缪家来说,最大的憾事是,缪伯英夫妇牺牲后,一双幼儿重九和小英也在战乱中失踪。缪纯组回忆,党组织曾派人寻找未果,上世纪80年代之后,父亲和他也先后接待过来寻亲的人士,但来访者所述事实始终没能对上,只留下一次次怅然……(本刊记者 冯群星)