1941年的12月25日,被香港人称为“黑色圣诞节”。就在这一天,香港总督杨慕琦向日军投降了。

12月28日,日军第23集团军司令官酒井隆登陆香港岛,举行“入城式”。香港沦陷后,日军封锁交通、全城大搜捕,妄图清洗在港的抗日中国文化人。但是数百名中国文化人却奇迹般的集体失踪了,这些文化人去了哪里?

01

为了躲避日军的搜捕,大批中国文化精英四下逃难 ,藏进了香港的深街陋巷。这打乱了原来的营救部署,营救任务面临的首要问题就是先要找到四散隐蔽起来的文化人。

廖承志将寻找文化人的艰巨任务交给了在八路军驻香港办事处机要部门工作的潘柱。

潘柱记述道:在茫茫人海中,怎样将他们找到呢,我吃不下饭睡不着觉,苦苦思索着,忽然眼前一亮,想起两个人,一个是在《华商报》工作的张友渔,一个是在《生活书店》工作的徐伯昕。

潘柱找到《华商报》的总主笔张友渔,请张友渔将文化人的住址告诉他,然后赶紧先行撤离。张友渔却说,我留下来帮你找到他们,我再走。

张友渔冒着被日军逮捕的危险,在沦陷后的香港四处奔走,寻找文化人,张友渔曾记述道:我记得找胡绳时,好不容易打听到他的住址,但敲了半天门,出来开门的,却是一个不相识的女人,她说了声,没有这个人,就把门“啪”地关上了,我悻然地走到了楼底,刚要离开,忽听到背后有人叫我,回头一看正是胡绳,当时情况很复杂,确实不能不这样谨慎。

后来,张友渔又在街上碰上了戈宝权,在铜锣湾灯笼街找到了邹韬奋,层层串联,四散隐蔽起来的文化人才又重新聚拢起来。

02

日军占领香港后,实行归乡政策,大量香港市民被迫返回内地。在港党组织决定将文化人化装成难民,在广东人民抗日游击队的护送下,从香港岛北上,穿越九龙、新界,撤离香港,转移到位于广东省境内宝安游击区的白石龙村。

撤离香港的时候,每位文化人都需要起假名字,编好假身份,换上相应的服装。交通员还叮嘱他们,不要带钢笔书籍,不要用北方口音说话,如遇到盘问,由带路的人负责应付。

香港沦陷后的第15天,1月9日晚上,邹韬奋、茅盾、胡绳等人化装成难民,在铜锣湾的一条大船上紧张等待着出发的时机。

香港岛和九龙半岛隔海相望,但是此刻却是咫尺天涯,维多利亚湾成为了阻隔文化人撤离香港的第一关。

九龙的各个路口都布满了岗哨,严格盘查来往行人。广东人民抗日游击队决定独辟蹊径,带领文化人翻越方圆百里的山区,绕开日军的封锁。但是这条路要穿过香港最高的山峰——大帽山,此地山高林密,土匪猖獗,十分凶险。

大帽山常年大雾弥漫,因此也被称作大雾山,山上盘踞着众多土匪,最大的土匪有两股,人数都在百人以上。

广东人民抗日游击总队政委尹林平立刻部署尽快打通从荃湾到元朗十八乡一线,这一任务由谁来执行呢?

他叫曾鸿文,青年时期加入过洪门会,曾经是当地有名的带头大哥。

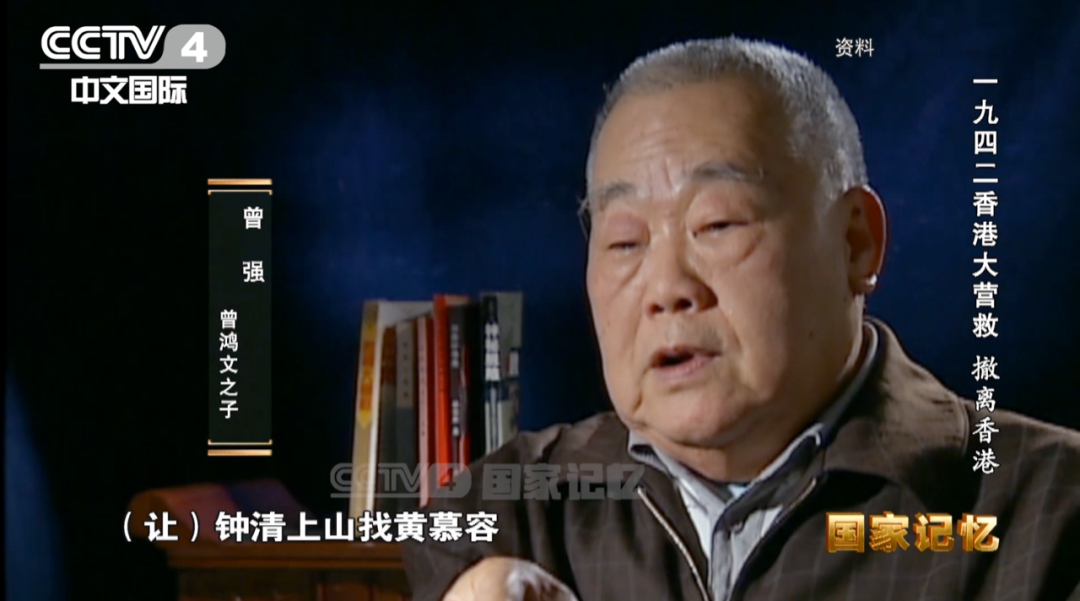

曾鸿文之子曾强:

那两伙土匪过去都很怕我父亲的。我父亲接到任务就商量,让钟清上山找黄慕容,还有这些土匪头头,就说曾大哥叫我来的,让你们让开这个地方。

茅盾在《脱险杂记》中写道:现在我们这一行,约有五、六十人,我们的“向导”和“江大哥”派的两人,走在最前,两支长枪,一支开路一支殿后,行李挑子则在队伍中段,我们走不快的几个也在中段,这场面多么威风。

03

深圳河,香港与广东省之间的界河,这是文化人撤离香港的最后一关。日军占领香港后,收缴了香港沿岸的船只。没有船只,他们该如何过河呢?

水围村,隔着一条深圳河毗邻香港,水围村的村民们以打鱼为生,每天都有二十几条船下海捕鱼虾,他们经常来往香港,卖海鲜、农产品等等,所以对这一带环境最为熟悉。

1942年1月10日,水围村的村民们趁夜幕降临,划着平日出海的虾艇,躲入了岸边密密麻麻的芦苇丛中。等对岸出现了长长短短的电筒暗号,村民们驾起小舟,抵达深圳河南岸,数十位文化人快速登上小舟,小舟飞速穿越深圳河……

香港沦陷后的第20天,1月13日傍晚,邹韬奋、茅盾、胡绳等人顺利抵达了此行的目的地——位于广东宝安游击区的白石龙村。

走陆路撤离的文化人在白石龙游击区胜利聚首的时候,走水路撤离香港的文化人却险象环生,何香凝失踪,司徒慧敏、蔡楚生被日军通缉,影星王莹被日军盘查,夏衍遇害……各种真真假假的消息纷至沓来,周恩来调动中共隐蔽战线的力量,全力保障工作。水路为何如此凶险,文化人又是如何化险为夷的呢?

编审:王海涛 赵 斌 主编:陈 曦 崔 明

本集导演:赵震绯 海报制作:田 丁 编辑:马爱杰

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号