“希望用我的经历让孩子们知道,

读书真的有用。”

编辑:付玉梅

“我来自四川大凉山,从一个放羊娃成为一名大学生……”

还记得凉山彝族小伙苏正民吗?今年6月,他因为6000多字论文致谢引全网刷屏。

在他的讲述里,自己的求学之路虽“坎坷崎岖”但“充满光亮和希望”。他一一感谢了帮助过他的人,感谢了虽生活艰苦,但义无反顾支持他求学的父母。

“阿苏唯有继续努力学习、带着知识回到大山,帮助更多孩子走出大山。”

这是他在论文最后作出的承诺。

他如今迈出了第一步。

8月29日,他正式成为家乡凉山的一名中学支教老师,为同学们上了开学第一课。

“开学第一课”

在四川省凉山彝族自治州,越西县与苏正民的家乡喜德县毗邻。

8月29日上午,苏正民第一次和越西县第二中学的学生见面。他如今的身份是七年级道德与法治课老师。

·苏正民在课堂上。来源:中国之声

穿着一件淡蓝色短袖衬衫,他站在看起来狭小、有些许陈旧的讲台上,面带笑容地望向学生。他好似看见了曾经的自己。

这个新老师难免有些生涩。

“我首先跟孩子们做了自我介绍,然后讲解了这堂课的基本框架和一些知识点,告诉大家怎么去学习这门课。毕竟学好课本知识是基础。”

而对学生来说,讲台上的苏正民有着更多一重的意义——因为他就是从这里走出去的娃。

“我也是大凉山的孩子,我的起步比大家还要困难”。

“我的小学基础也不好,初中第一次考试,我就考了班级倒数,我花了一年多的时间才追赶上来,最后顺利考上了高中,考上了大学。”

他“风轻云淡”地概括着自己的求学经历。

刚从村里小学考入城里初中时,他的学习基础薄弱,考试成绩倒数,连讲普通话都带着浓重的口音。班里的同学常常笑他有一把“枪”,叫“彝腔”。

为了尽快追赶上来,他省下生活费用来买学习资料,大声朗读背诵课文纠正口音。

后来,他一路考上中南财经政法大学,站在了优秀毕业生代表的发言台上。那时,再也无人嘲笑他的口音。

·苏正民。来源:央视新闻

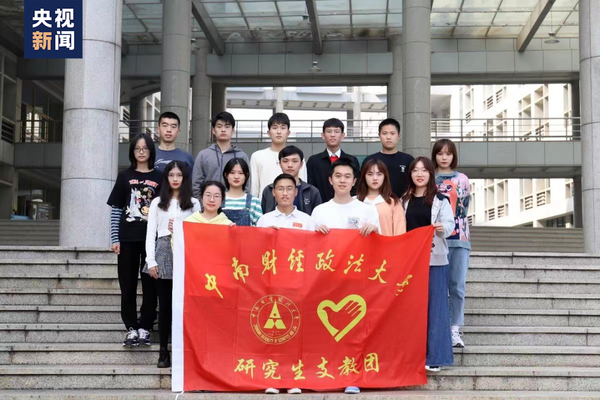

此次支教也是他在学校的项目。他参加了中南财经政法大学研究生支教团,将在一年后重返学校读研。

·苏正民(第一排中)与支教团成员。来源:央视新闻

问他为什么要回来?他说:“如果我们自己都不愿意建设自己的家乡,谁又来建设家乡呢?”

课堂上,他用自己的经历鼓励初次相见的学生:“只要努力,大家都可以拥有更好的未来。”

山里的孩子们用质朴的眼神齐齐望着他。他们穿着红色、蓝色的校服,背影小小的。哪怕是从侧颜也能看出,多数孩子晒得黝黑。

他们校服背后的八个字极为醒目:改变自己,相信未来。

没有什么比这几个字更适合他们的“开学第一课”了。

不是全部,但孩子们或多或少能感受到面前的这个老师代表着什么。

“苏老师上学时要走好远的山路,现在路修好了,我们都是坐着大巴回家。”学生阿说木加说,他和苏老师一样来自大山,但他比苏老师幸福。

也许,一些种子埋下了。

“那条狭窄崎岖的小路”

我出生在四川省凉山彝族自治州喜德县沙马拉达乡的一个小山村里,爷爷奶奶和外公外婆因为不支持父母的爱情,他们只能到深山里独自生活。母亲怀我的时候,常常只能吃野菜充饥。我从生下来就营养不良,村里的老人常常劝父母放弃我和妹妹,“这么营养不良的小孩是养不活的”。

母亲给我取了一个小名“石头”,她希望我能够像石头一样活下去,希望我能成为一个石头一样坚强的人。靠着山泉、野果,我跌跌撞撞地活了下来。

在苏正民的论文致谢里,自己的人生从一开始就写上了“难”字。

家里条件差,还要养育三个孩子。父亲读过三年小学、母亲不识字。

·右一、二分别为苏正民的父母,母亲怀中抱着的是苏正民。

但尽管如此,父亲还是咬着牙,不想孩子们走他的老路。苏正民回忆,父亲当年是极其嗜好读书学习的人,他和他的八个兄弟姐妹却因家境贫寒只能辍学回家放羊、种地。

于是,父亲义无反顾、砸锅卖铁地把三个子女都送进了学校。

山里的道路,看着很近,常常却要绕很远的路,走两三个小时的山路能到达学校是家常便饭。

虽然还是很难,但苏正民渐渐找到了一些微光。

小学时他就发现,由于生活条件太艰苦,很多本地老师都选择了离开。很多来自大城市的支教老师,却留了下来。

小时候我想不明白,这样一群皮肤黝黑、衣衫褴褛、浑身散发着汗臭、鼻涕满脸、连句汉语都不会讲的“小屁孩”,有什么值得他们留恋的。我更想不明白,一个艰苦到连当地老师都无法留下的地方,这群来自大城市的支教老师是如何坚守下来的。

支教老师们用点点荧光照亮了我那条狭窄崎岖的小路。小学毕业后,我有幸进入了凉山州数一数二的中学继续求学之路。

走到这一步已经很不易,他也曾疑惑自己应不应该坚持下去。

那时,他最大的苦恼就是学不好汉语,很多当地的小孩也因为这个没有读成书。

初一的寒假,他打包好行囊,向父母提出了退学,要出去打工。

就如同电影场景一样,父亲给了他一记响亮的耳光,母亲掩面痛哭。

“我和你阿达(爸爸)没日没夜地辛劳为了什么?我白天打扫大街,晚上还要兼职种地;你阿达白天在砖厂烧砖,晚上还要去种地为了什么?不就是想着你们姐妹三人能够好好读书,改变自己的命运,不要再吃我们这种没文化的苦吗!”

为了父母,他决定直面难关。

每天下晚自习之后,我就偷偷打着手电筒,用被子盖住,趴在床上开始学习这些附加的学习资料。偷偷一个人在校园最不起眼的角落里背课文、练习汉语,走火入魔到睡觉时的梦话都在练习汉语。

功夫不负有心人。他的学习成绩和汉语水平都突飞猛进。

成为播种的人

正当苏正民以为自己能通过努力读书走出大山时,积劳成疾的父亲离世了。

父亲的医疗债务让这个本就风雨飘摇的家庭雪上加霜。他和家中的姐姐不约而同地决定辍学,留妹妹读书。只是他没有选择外出打工,而是留在祖祖辈辈们耕耘的那片黄土地。

·苏正民(右)和妈妈(左)、妹妹在参加活动。来源:中国之声

他没想到,一个多月后,自己“灰暗的人生”里又迎来了一束光——“凉山孩子们的张妈妈”。

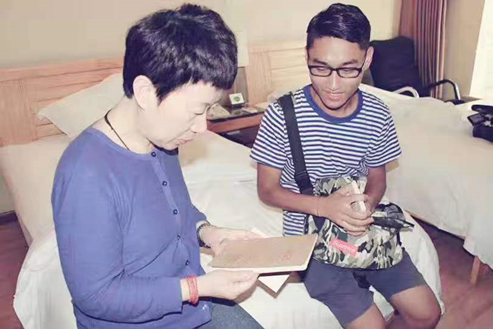

·苏正民(右)看望“张妈妈”。来源:中国之声

“张妈妈”名叫张俊兰,是《天津日报》记者。从1997年开始,她三十多次走进凉山,先后帮助了几万个大凉山的孩子。

党和国家还为我的家庭送来了低保等政策扶持,为我送来了国家助学金等资助。正是在党和国家以及张妈妈一样的好心人士的帮助下,我重新坐回了明亮、干净的教室。

回到校园后,班主任说了一句影响我一生的话:“阿苏,现在党和国家、社会上那么多好心人士都这么关心你,给了你那么多的帮助,老师希望你有一天也能学会把手心朝下,去帮助其他人。”

这句话在我心中留下了一道不可磨灭的印记,时时刻刻影响着我。

这道印记始终陪伴着他往后的求学路。

2017年,通过预科招生计划,他考入中南财经政法大学,成为当时村里第一个211大学的学生。

背起行囊,他在颠簸的火车中挨过了十几个小时,终于走出了大山,来到了梦想中的大学校园。但家人和故乡,一直是他心底的牵挂。

无论身处何处,无论在经历什么,想起母亲,我只有沉甸甸的忧伤。在外求学的岁月里,每当吃到美食的时候,我总会突然地悲伤甚至流泪,我总会联想到远方的母亲是否又为了省钱,一碗苦荞、一个土豆就草草解决了自己的伙食。

故乡的索玛花又绽开了,山坡上再也没有父亲沉重的脚印,火塘边只有思念成疾的母亲。

从小养成的自卑与沉默,在从未到过的山外世界里更加明显。他也曾迷茫、惶恐,幸得一路有良师益友相伴。

他想起母亲常对自己说的一句话:“别人给我们一碗饭,我们要回馈一袋米。”

于是,作为受助者的他努力成为施助者。

作为2022年湖北青年五四奖章的获得者,大学四年里,他献血32次,加入了中华骨髓库,签署了器官遗体捐献协议。

·苏正民的献血证。

他还发起助学计划,募集助学金40余万元,资助困难学生66名。他组建志愿服务队,面向凉山留守儿童,提供夏令营等公益项目。

·苏正民(右一)在支教期间家访。

他最希望的,是继续为那座山背后的孩子们做些什么。

他将这些都写进了论文致谢中。而这6000多字致谢的续集,是他回到了凉山。

“希望用我的经历让孩子们知道,读书真的有用。”开学第一课拉开了他支教一年的序幕。

但在更远的以后,他依然希望自己能“回到家乡,回到大凉山”。

这是当年那群支教老师在他心里埋下的种子。

“他们是我最终选择回到家乡去贡献自己的一份力量的最早的一个种子。它种下了,也生根了、发芽了,不知道能不能开花结果。”

现在,轮到他播种了。

资料来源:央视新闻、中央广电总台中国之声、“共青团中央”微信公众号、《长江日报》等。

总监制: 吕 鸿

监 制: 张建魁

主 编: 许陈静

编 审: 苏 睿

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号