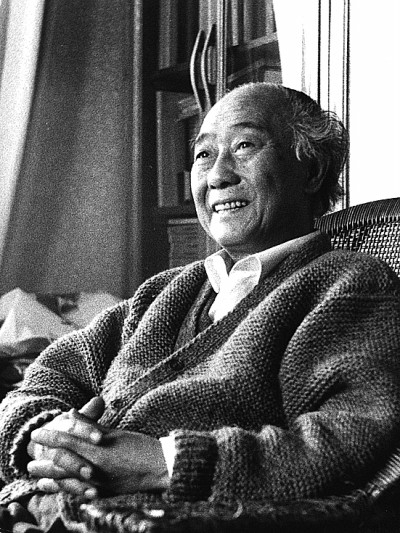

汪曾祺 图源:光明日报

汪曾祺 图源:光明日报 “高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩......筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了......”这段曾被选入初中语文课本的文字,刺激了不知多少人的味蕾。

文字来自一篇散文,名唤《端午的鸭蛋》。而它的作者汪曾祺,笔下的风味却不只这一种。从种种家乡特产到云南的汽锅鸡、米线,再到自己的拿手好菜干贝烧小萝卜,汪曾祺的食事文字已成为许多读者的心头好,甚至有人直言“汪曾祺写什么,我就馋什么”。

其实,有别于此类小品文透出的闲适、自在,汪曾祺的小说所展现的底色更为丰富,其晚年写作的13篇“聊斋新义”系列小说便是例子。

“聊斋新义”,顾名思义,即是阐发《聊斋》的新意义。那么,这“新”指的是什么呢?用汪曾祺自己的话来说,“我想做一点试验,改写《聊斋》故事,使它具有现代意识。”——现代意识,就是汪曾祺要的“新”。

一直以来,汪曾祺的作品在许多读者的眼中是更加偏向古典、传统的。诸如“中国最后一个士大夫”之类的称号,似乎将他完全划归为传统一派,但其实并不尽然。汪曾祺其实一直是个对现代意识有所追求的作者。

在西南联大读书时的汪曾祺,就对西方现代主义文学展露过兴趣,还曾用意识流手法写作小说。尽管后来他远离了这种创作方式,但当时的阅读经历也一直潜移默化地影响着他。“我喜欢西班牙的阿索林”,他对一些具有现代意识的作家的喜欢,是直截了当的。

如此,回到“聊斋新义”,汪曾祺又是如何为其增加现代意识的呢?

汪曾祺形容自己的改编,是“小改而大动”,即是通过小幅度的删改,达到对文本意蕴的改变。

很典型的数《蛐蛐》(聊斋原文《促织》)一篇,在原本的结尾中,蒲松龄让变成蛐蛐的孩子复活,留下一个大团圆式的结局。而汪曾祺则删去这笔,使其成为了一出彻底的悲剧,着意通过情感基调的改变,加深批判性。

而在《陆判》的改写中,汪曾祺做的又不是加深的工作,他在主题上做了个“大动作”。

“我也不知道我是谁。是我,还是不是我。”这张挺好看的面孔上的挺好看的眼睛看着朱尔旦,下面一双挺粗挺黑的手比比划划,问朱尔旦:“我是我?还是她?”(《陆判》)

蒲松龄《陆判》原文中,陆判为朱尔旦的妻子换头仅是为突出两人友情写就的一件小事。汪曾祺的改写则选择将其放大,并截断后文,使故事停留于自我身份认同的思考,出人意料而又引人深思。

然而,尽管汪曾祺着意在这一系列小说中注入现代意识,但“聊斋新义”所呈现出来的感觉也并非完全是现代主义的。如《双灯》中这一段,他以一贯的温润文字与萧散简远的风格,保留下了《聊斋》本身文言小说的韵味。

“南山暗蓝暗蓝的,没有一星灯火。南山很深,除了打柴的、采药的,不大有人进去。天边的余光腿尽了,南山的影子模糊了,星星一个一个地出齐了,村里有几声狗叫,二小睡了,连灯都不点。”(《双灯》)

其实,不论是从小跟随父亲学画,还是昆明读书时师从沈从文学文,传统文化的色彩始终浸润在汪曾祺的生活与创作中。因而,即便是在着意增添“新意”的这些篇章中,汪曾祺的改写也是趋于传统的。

对于汪曾祺这样的“小改而大动”,后人有着不同的看法。有人认为这样的改写提升了原文意境,散发出时代新义。但也有声音不满于此,认为其颠覆了原文所传达的内涵,不如不改。

然而,正如汪曾祺在《聊斋新义后记》中所言“参以己意,使成新篇”,读这些篇文字时,与其去执着比较二者的优劣,不如就将其作为一套“新篇”,读读属于汪曾祺版的聊斋故事,或许也能有些不同感受。

部分资料来源:澎湃新闻、封面新闻