1896年12月10日,瑞典化学家、工程师、发明家阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔逝世,今年是他逝世125周年。他生前立下遗嘱,用巨额财产设立基金,并将每年的利息分割为五份,奖励给前一年中为人类作出杰出贡献的人。其中,便包括“在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人”——而这也正是如今每年备受关注的诺贝尔文学奖的起源。

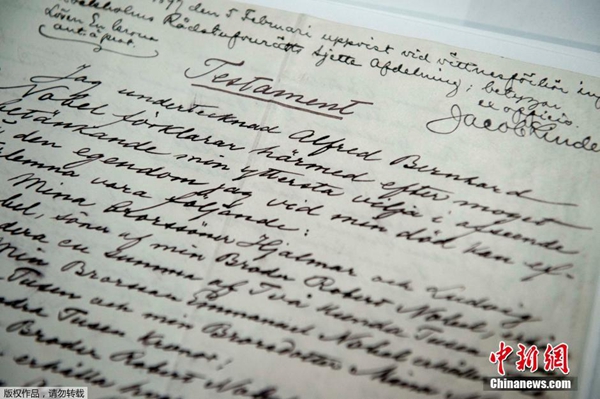

诺贝尔遗嘱手稿(图源:中国新闻网)

诺贝尔遗嘱手稿(图源:中国新闻网) 诺贝尔历来多以“硝酸甘油炸药”发明者被人所熟知,这样的他为物理、化学等行业设立奖项不难理解,却为什么还会专门拿出五分之一的钱来奖励文学家呢?

其实,这位手握三百多项发明专利的“大佬”,也是位热切的文学爱好者。

“文学青年”诺贝尔 未实现的“雪莱梦”

诺贝尔一生都没有上过大学,唯一称得上正规的教育阶段,是他的小学时期。但得益于优渥的家庭环境,他在少年时期享受了良好的家庭教师的授课服务。在这段时间里诺贝尔对文学作品的大量阅读,成为了他日后爱好文学的起点。

当时,诺贝尔尤其喜欢英国浪漫主义诗歌,华兹华斯、雪莱、拜伦都是他十分喜爱的诗人。甚至到了晚年,他依旧能够清楚地背诵一些喜爱诗篇中的章节。

也正是出于这样的喜好,少年时的诺贝尔有过成为像雪莱一样的诗人的梦想,为此还用英文写下许多诗歌。

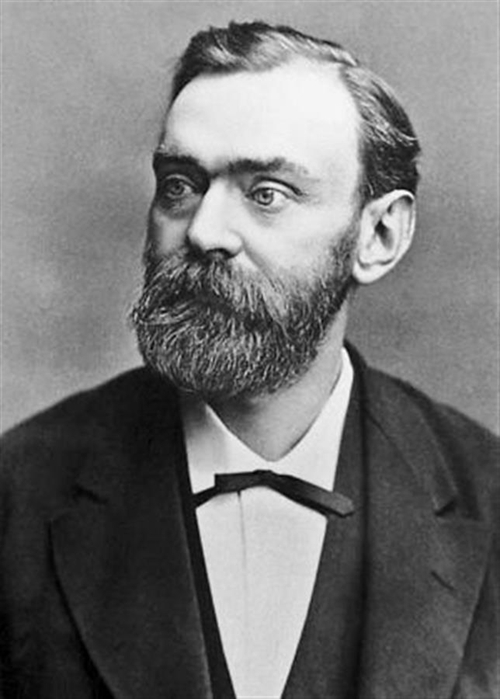

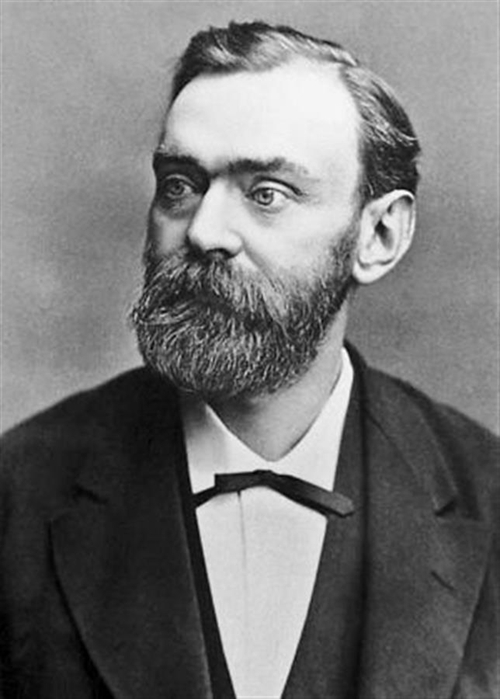

青年时期的诺贝尔(图源:诺贝尔奖委员会官网截图)

青年时期的诺贝尔(图源:诺贝尔奖委员会官网截图) 在诺贝尔18岁那年第一次游览巴黎时写下的诗歌《谜》(You say I am a riddle)中,我们可以看到浪漫主义的影子。这首319行的英文自传体长诗,被认为是脱胎雪莱的诗歌而成。不仅展现出诺贝尔的文学才能,也体现出他早年对于人生的态度,以及对自然之谜的追求。

《谜》(节选)

你说我是一个哑谜——也许是的。

因为我们都是不可理解的哑谜。

起首是痛苦,结局是更深的磨难。

生生不息的黄土,尽在这里做甚?

《You say I am a riddle》

You say I am a riddle–it may be

for all of us are riddles unexplained.

Begun in pain,in deeper torture ended.

This breathing clay what business has it here?

后来,诺贝尔的生活重心逐渐转向了发明事业,但他对文学的喜好却仍没有放下。1861年至1862年,他连续撰写了《在最明亮的非洲》(I ljusaste Afrika)与《姊妹们》(Systrarna)两部小说,通过文学的形式抒发了对当时社会改革的看法。

沉迷科学发明 也不忘跟上文学潮流

1873年,40岁的诺贝尔定居到了当时的文化之都——巴黎。在这里,他一手抓科学,继续从事炸药相关的发明研究;一手抓文学,博览、收藏大量文学作品书籍,还与文学大师交上了朋友。

诺贝尔(图源:极目新闻)

诺贝尔(图源:极目新闻) 那时的诺贝尔,被繁忙的事业占去了大部分时间,但在空闲时,阅读优秀的文学作品仍是他放松身心的最主要方式。而此时已干出一番事业的他,也有了更多的资本进行文学书籍收藏。

他阅读并收藏的对象,除了上文提及的几位英国浪漫主义诗人的作品,还有如莫泊桑、巴尔扎克等法国作家,托尔斯泰、屠格涅夫等俄国作家,易卜生、比昂松等挪威作家的作品,可以说涉猎甚广。在诺贝尔留存至今的大量书信中,常常可以看到他引用这些作家的词句、诗段,借以表达自己的思想。

在收集这些著名作家的作品外,彼时的诺贝尔也会收集些现在看来并不算经典但在当时流传甚广的文学作品,添加到藏书中,紧跟当时的文学潮流。

同时,体现出诺贝尔与文学潮流紧密联系的,还有他与大作家雨果的交往。

深受《悲惨世界》的故事所感,雨果是诺贝尔当时最为钦佩的法国作家。在朋友的文学沙龙中,诺贝尔遇到了这位大作家。更有缘的是,两人在巴黎的住所十分相近,因而后来他还时不时被邀请去做客。

再拾文学梦 做他人的造梦者

1891年,诺贝尔离开了居住十八年之久的巴黎,搬到了意大利圣利摩。在这里,他又重拾年轻时的文学梦想,创作了一些戏剧。

1895年,他根据亲身经历,创作了戏剧《杆菌发明专利权》(The Patent Bacillus),用挖苦与讥讽的语言,批判教条主义与官僚主义。

次年,他根据贝雅特里·倩契(Cenci Beatrice)的悲剧故事创作完成了戏剧《复仇的女神》(Nemesis)。这个故事在西方文学史中曾被多次创作,其中包括诺贝尔十分喜爱的英国作家雪莱,而在诺贝尔写给友人的书信中,他却称自己的写作处理方式与其完全不同。

那么,这部戏剧究竟写的如何呢?我们现在很难知晓。在诺贝尔去世几周后,这部作品才以其自费的形式出版了100份。但或是因为被看作“诽谤滋事、亵渎神明”,又或是被家族后人认为其写作水平不足以匹配诺贝尔的杰出成就,最终只有3份幸存下来。一直到2003年,首部幸存版才在瑞典出版。除了世界语外,这部戏剧还没有被翻译成其它语言,包括英语。

总的来说,诺贝尔一生在文学创作方面取得的成果,远比不上他在科学事业上所取得的巨大成就。然而,就如他本人所说的,“A recluse without books and ink is already in life a dead man”(大意为:一个没有书本和墨水的闲居者,等于是一具有生命的僵尸),他对文学的爱好与他对科学的爱好一样始终如一。

也正是因这样对文学执着热烈的爱,让诺贝尔临终前的遗嘱中有了文学这一项。而他未尽的文学梦想,也就此化作诺贝尔文学奖这一形式流传下来,成为无数怀抱文学梦想的后来之人的向往。

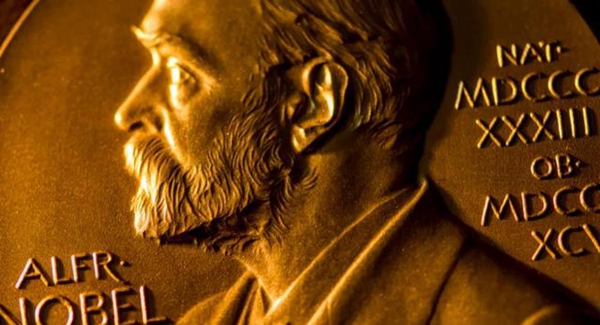

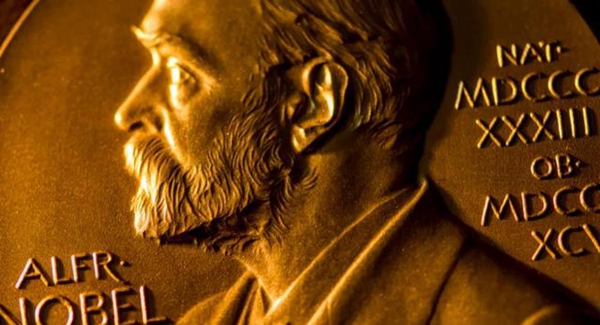

诺贝尔奖奖章(图源:诺贝尔奖委员会官网截图)

诺贝尔奖奖章(图源:诺贝尔奖委员会官网截图)

综合来源:人民网、极目新闻、中国经营网