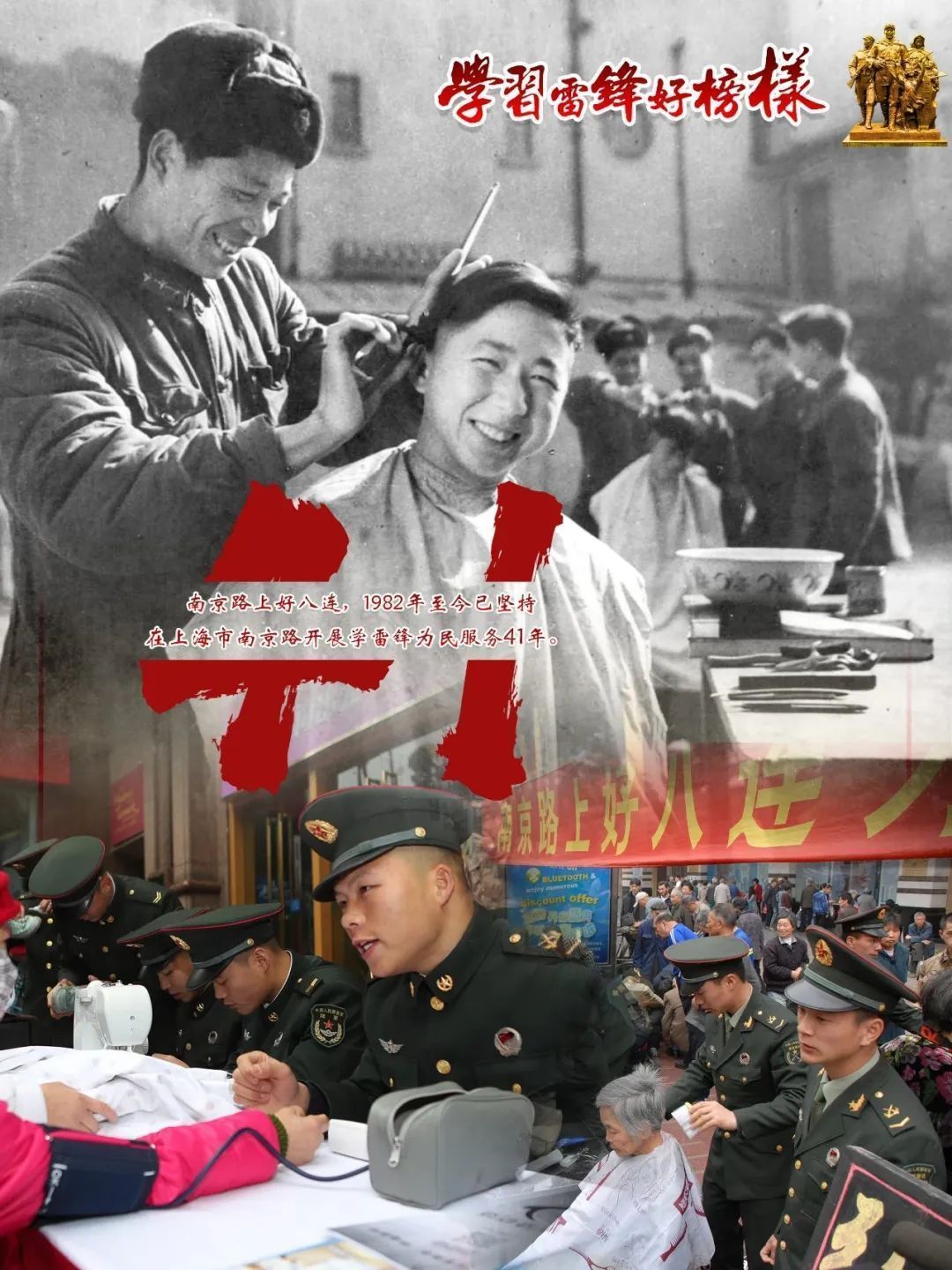

1963年、2013年、2023年

画家汪观清三次走进上海“南京路上好八连”

和同事们一起开展连环画采风、创作

今年“三画好八连”时

他头发斑白,已是92岁高龄

这支和平年代命名的连队

为何能一次次吸引老画家们?

这段横跨60个年头的缘分背后

又有哪些动人故事?

60年间,三画“好八连”

八连原是一支普通的连队,1949年6月进驻上海担负起保卫任务,改编为“上海警备团三营八连”。战士们身居闹市、一尘不染,“霓虹灯下的哨兵”美誉逐渐为人所知。

1963年,国防部授予八连“南京路上好八连”荣誉称号。建军节之际,毛泽东同志写下著名诗篇《八连颂》:“好八连,天下传。为什么?意志坚。为人民,几十年。拒腐蚀,永不沾……军民团结如一人,试看天下谁能敌。”

这一年,32岁的汪观清已经创作过《红日》《雷锋》等经典连环画。接到新任务后,他和同事陶长华到八连蹲点,一待就是一个多月。后来,又有五位画家加入进来,对连环画进行增补。眼见到的、体验到的,变成了他们笔下鲜活的画面。

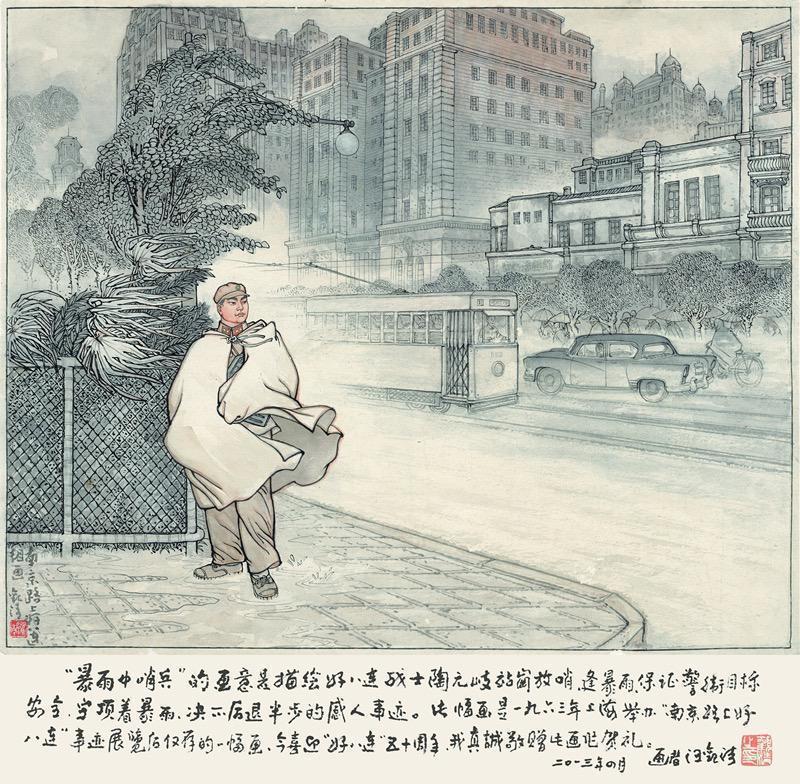

《暴雨中的哨兵》中,年轻的八连的战士在雨中放哨站岗。汪观清还记得:“他只要后退一步就是遮雨的屋檐。但为了眼看三方,保障警卫安全,他顶着暴雨不后退半步,最后人都站在水里了。”

2013年时,曾参与“一画”的7位老画家中尚有5位健在,但均已80岁以上高龄。在汪观清的带领下,他们像年轻人一样体验连队生活、深入街道里弄采访、与隔代的年轻战士对话交流……在“好八连”50岁生日的时候,送上了一份厚礼。

三辑《南京路上好八连》连环画封面画作。左:1963年版;右:2013年版;中:2023年版

时间再到今年,92岁的汪观清第三次带队创作。此时,八连已换装转型,成为了“特战尖兵”。呈现在画家们面前的,又是一个崭新的八连↓↓↓

“霓虹哨兵”到“特战尖兵”

2017年,八连整建制转隶到陆军第72集团军某旅,成为一支特种作战分队,也一夜之间成了特战“门外汉”。

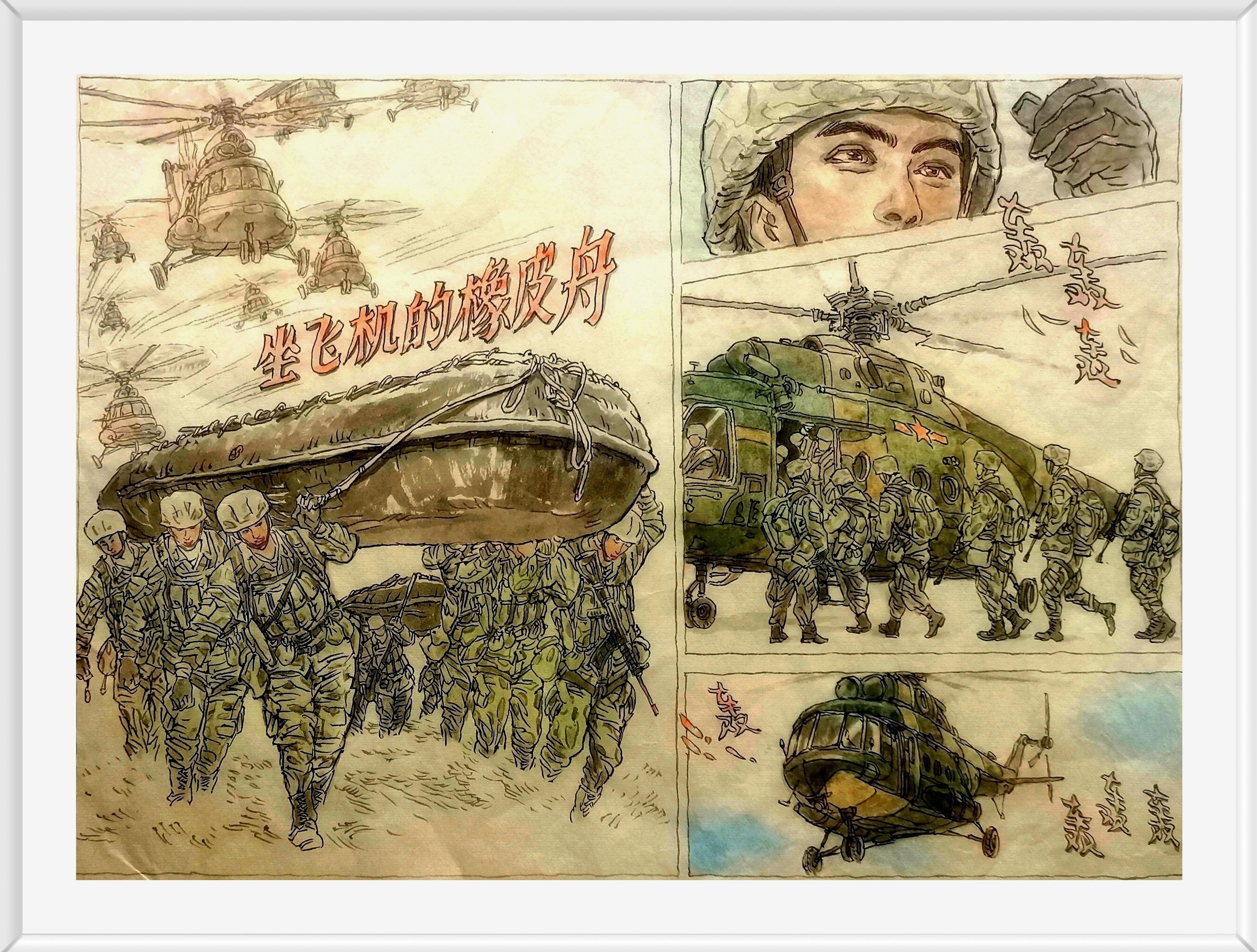

为了不掉队,大家铆足劲,从零起步、浴火重生:练潜水,战士们避开游泳馆营业时间,凌晨开练,练到第一批顾客进来之前,打扫好卫生再离场;学伞降,战士不仅在训练场上练习,回到宿舍后甚至产生“惯性”,绑上床头便一通操作……八连官兵这样说:“过去,党叫我们站马路,我们就站马路,站,就要站好;现在,党叫我们搞特战,我们就搞特战,搞,就要搞成。”

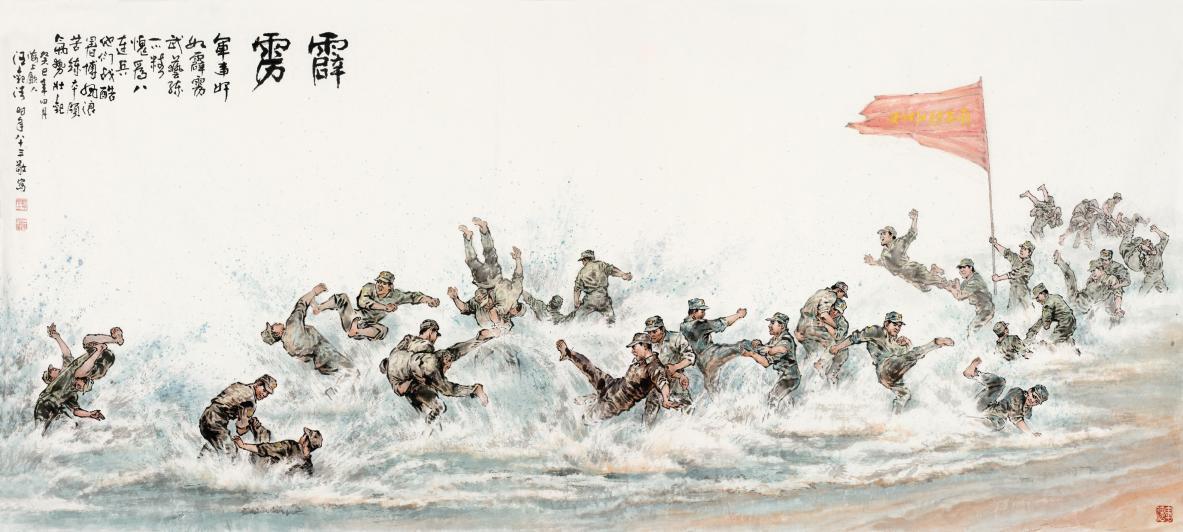

桑麟康《坐飞机的橡皮舟》

“军事好,如霹雳”。转型以来,八连在多个比武赛场和演训战场绽放异彩。近几年,连队年年都是军事训练一级连。一次次亲睹八连练兵,汪观清也不禁点赞:“八连根据现在需要苦练本事,练得真是没话讲。好八连的好,这60年没变过。”

汪观清《霹雳》

“如今,解放军叫他叔叔”

在和八连的接触中,有一个人令汪观清印象深刻,他叫胡红根。胡红根和八连的故事,能追溯到47年前。

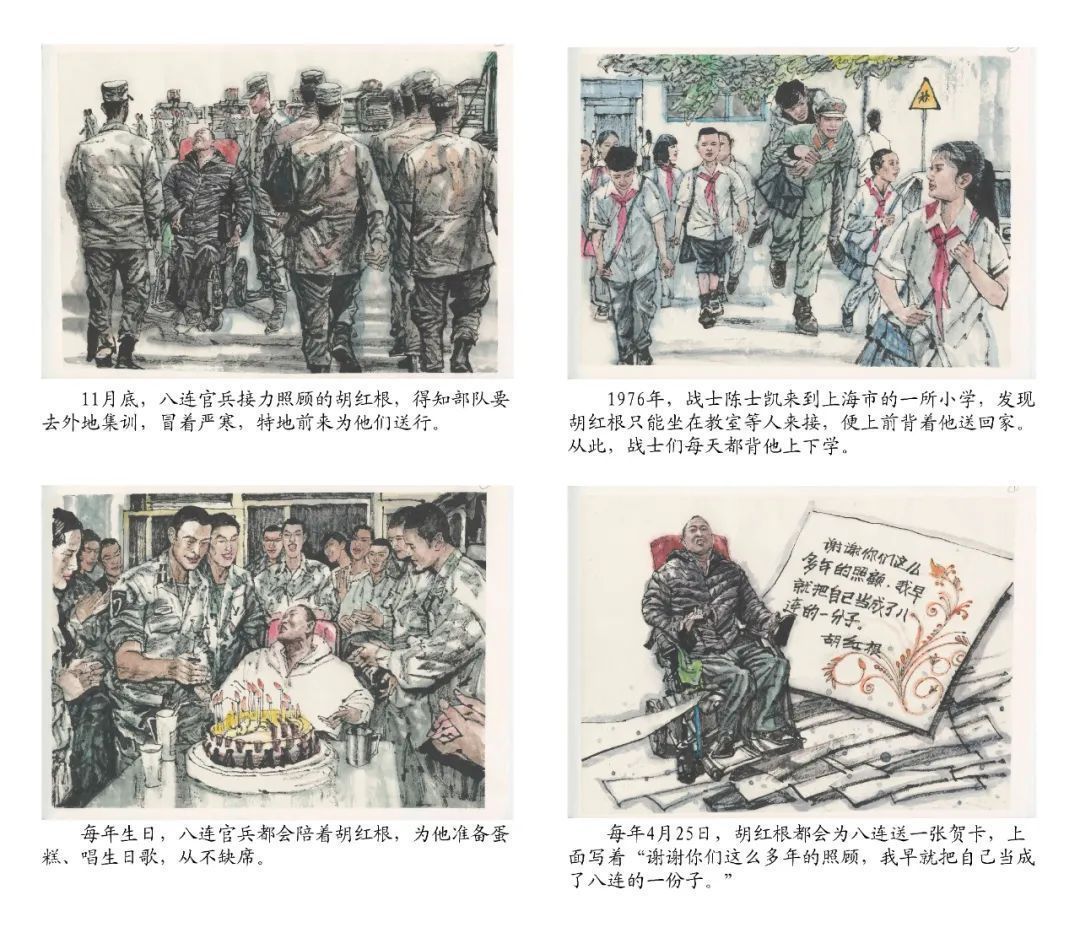

杨宏富《好八连与胡红根》

1976年,八连战士到一所小学上辅导课。放学后,当时还是孩子的胡红根因患有小儿麻痹症,只能等妈妈来接。那一天,战士把胡红根背回了家。从此,胡红根多了一群“亲人”——47年来,只要胡红根有困难,八连官兵总会出现在他身边。“当年,胡红根称八连官兵为解放军叔叔;如今,解放军叫他叔叔”。汪观清告诉记者:“‘二画’的时候胡红根来了,‘三画’的时候他也来了”。如今,胡红根会每个月到连队“小住”几日,他常说:“八连让我感到家的温暖,我很喜欢在这里待着。”

八连官兵照顾胡红根

“为人民,几十年”。1982年离开南京路后,八连的好传统仍一刻未间断。在南京东路街道云中居民区,八连定期上门帮助孤寡老人拆洗被褥、料理生活;千里之外,八连跟山东省沂水县龙家圈中心小学结对帮扶,很多家庭困难的学生得以重返课堂……

山东省沂水县龙家圈中心小学孩子们寄来的感谢信

八连营房里,始终放着“为民服务的三件宝”——“木工箱”“理发箱”“补鞋箱”。每个月的10日和20日,八连成员会来到南京东路,为群众理发、修鞋……这些“小事”,八连一做又是几十年。

时代变迁,职责任务在变

但在“南京路上好八连”身上

奋勇争先没有变

作风本色没有变

为民初心没有变

致敬!

(记者:姜泓冰 李龙伊;制作:王威 余秋雨;部分内容综合:解放日报、人民陆军微信公号)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号