黄海波,今年53岁,是城市记忆馆的发起人和负责人。缝纫机、二八自行车、旧衣柜,在黄海波的心里都是宝贝。2017年,她向太原市民发出征集老物件的邀请函,和志愿者们一起,把这些老物件儿收集陈列起来,为这个城市留住那些美好的生活记忆。

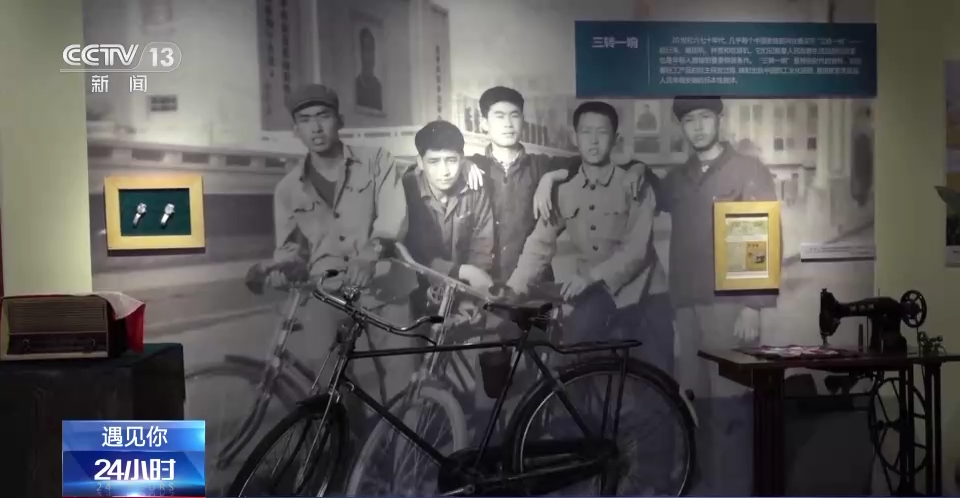

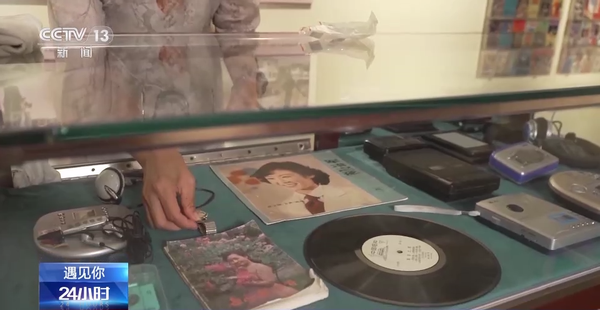

走进太原城市记忆馆,如同开启了一场穿越时光的旅行,这里的展品都是新中国成立以来老百姓的日常生活用品,家具家电、服装饰品、文具玩具、老照片等分门别类地布置在各个展厅,勾勒出了人们70多年的生活变化。

太原理工大学老师 刘锦峰:这里面很多物件是我们小时候记忆中的东西,感觉我记忆中的东西突然活了起来,这些东西我都见过,能让你一下子沉浸在其中,能让你细细地和朋友去分享你的过去,跟孩子去讲你的童年故事。

记忆馆里,还还原了小卖部、五金店、卡拉OK等实景空间,增加观众的沉浸体验感,而每件展品背后,都有捐赠人的个体故事。

捐赠人 张福堂:三五牌座钟是改革开放以前60年代买的。

捐赠人 贾建玲:这个娃娃是1989年生下我家儿子,单位的同事送给了一个可爱的娃娃,姥姥平时爱用缝纫机做手工,姥姥说给娃娃做一身衣服吧,姥姥现在也不在了,2003年就走了,所以对这个更为珍惜。

在一号展厅,一进门就可以看到一张巨幅照片,是五个意气风发的年轻人在太原五一广场的合影。50多年后,照片里的人因为城市记忆馆而再度同框。

太原市民 王福年:1970年5月,山西铁建建设兵团招工,我报名就录取了,一起玩得不错的,就相约到五一广场给我送行,拍了个纪念照片,当时我骑的一辆永久自行车,带着郭栓锁去的,当时我们选择五一广场,因为五一广场是人们经常集会去的地方。

太原市民 宫守海:这两辆车子其中有一辆是我的,照这张相片以前我就上四年班了,照片里面还戴着手表,骑着车子,比较富裕吧。

黄海波:我们其实想展现的是人的变化,人的生活的变化。如果只是物品的话,我们可能知道它是什么材质的,哪年生产的。但是人当时怎么去购买它,怎么去获得它,然后怎么使用它,它带给我们生活的那种惊喜是只有它的主人才能够分享的。所以我们就邀请捐赠人给我们讲述当年的使用情况。

用“老物件”纪念时代的发展

黄海波出生于1970年,从儿时到青年再到中年,她见证了国家经济的快速发展和人们生活的巨大变化。一些过去习以为常的用品在不知不觉间就被替代了,而一些从未见过的东西又会突然进入自己的生活,这样的变化让她感到很是神奇。

2017年,距离改革开放40周年,还有一年时间,黄海波萌生了收集过去的物件和用品办展的想法,想以此来纪念自己所经历的时代发展。

黄海波:然后我就开始在朋友圈,很简单,朋友圈我就发征集,我说我需要什么,我需要这种小时候看过的《小灵通漫游未来》、我小时候看过的那个《花仙子》,还有我小时候看的那个九英寸的小电视,还有三洋板头砖那种单卡录音机,还有小时候穿过的那种绣着花的那种的确良衬衣,就诸如此类的东西。结果反响太好了。

倡议发出了,朋友们纷纷把自家的老物件捐赠了出来,一传十、十传百。后来,越来越多的太原市民参与了进来,不到一年时间就征集到了368位捐赠人的将近3000件物品。

黄海波:那这么多人的记忆,这么多物品往哪儿存放?存放就成了一个特别大的问题了,就开始东奔西跑,地下室、教室、民房,反正搬家搬了,我觉得怎么也有个八九次。

征集期间,不少捐赠人都成了志愿者,帮着黄海波一起来干这件事。

志愿者 吴宏涛:我之前是捐赠人,后面觉得挺喜欢这个工作的,就成为志愿者了,觉得这个事情是公益事情,是双向的,感觉是做好事。

后来,在太原美术馆的帮助下,这些老物件终于找到了落脚的地方,第一次展览也定在这里举行。然而,在准备过程中,大家又遇到了新问题。

黄海波:做布展之前,做设计,需要做那个效果图,效果图上需要尺寸,没有尺寸,高度多少?不知道。宽度能不能放下?不知道。它们两个能不能组合?也不知道。那个收音机能不能用?也不知道。

为了能够更加科学规范地整理展品,一名志愿者特地根据国家文物局登记重点文物的指导方法,制定了一套登记办法。

黄海波:根据我们的情况就制定了每个细节、功能,有没有附属的物品,然后这个尺寸、颜色、级别这些就全部都做好了规定,这样子为下一步我们使用它就打下了非常好的基础。

“我老了 这个项目也会后继有人”

2018年8月,纪念改革开放四十周年“时尚·回响”大型实物展在太原美术馆举办。这样的展览让太原市民们感觉像是乘坐时光机,穿越了时空隧道,展览颇受欢迎。

随后的五年时间里,黄海波和志愿者们又以不同的展出主题和样态,举办了各类公益展览,还在山西全省巡展。2022年,位于太原南肖墙关帝庙的城市记忆馆开馆,人们可以随时来一次触摸过去时光的旅程,而黄海波的公益展览也没有停下脚步。

这段时间,“时代印记——幸福生活的一百个瞬间”公益展览在山西省巡展,为了能够完美呈现每件展品的故事。黄海波和志愿者们要在海量的捐赠物品中反复梳理线索。

对每一位新来的志愿者,黄海波都会手把手地教他们如何登记,如何分类,年轻人的加入,让工作效率更高了。

志愿者 陈颖珊:第一次我进来的时候还以为进了一个杂货间,后来才知道是一些老物件是我们要存起来的东西,确实是很年代久远,我看到有80年代、60年代跟我还是差了很多岁数的。有点累,这个还是挺烦琐的,要录入还要找物品,还要弄照片,还是挺辛苦的,可能我们会弄得快一些会减轻大家的工作量。

和志愿者们沟通结束后,黄海波立即前往一户人家去收老物件。

这次收到的物品是一个座钟和一台缝纫机,两个大物件都能完好运作,这让大家很是高兴。除了上门接受捐赠,黄海波还经常去太原几大旧货市场淘货。

五年时间里,黄海波和30多名志愿者,收集了上万件物品,未来,她希望能把这份留住时光的事业一直干下去。

黄海波:太原市文物局邀请我们进了南肖墙关帝庙之后,2022年给我们授了一个牌——太原市类博物馆,太原城市记忆馆,类博物馆就是下一步能够迈入一个博物馆这个行列了。从名目上,还有我们也列入了人家博物馆的这种正式目录了。我就觉得名正言顺了,觉得这就安稳了,即使哪一天我老了,或者志愿者们都老了,这个项目也会有后续的人把它接着干下去了。

在发展的脚步中 留住时光留住乡愁

看到这些老物件,真是还挺让人感慨的,从卡带到CD、iPod,再到现在的万能的手机;从以前主要的交通工具自行车,再到今天,自行车已经成了很多人骑行的装备……城市记忆馆,会勾起很多人的记忆,也会不禁感慨,时代的脚步好快。

而走得越快、走得越远,就越需要我们记住为什么出发、从哪儿出发。当城市不断发展的时候,记忆馆就像家里存放老物件的那个木头盒子,留住了时光、留住了乡愁。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号