吉林通化市有着丰富的红色历史资源。中朝界江鸭绿江有203.5公里流经隶属于通化的集安市,抗美援朝期间,这里是重要的渡江通道之一,先后有42万志愿军从这里跨过鸭绿江。为补充兵源,通化有4587名青年踊跃报名参军保家卫国,其中1699人壮烈牺牲在战场上。抗美援朝胜利后,其余的通化籍战士大多回到了家乡。

今年72岁的孙艳华是通化市当地的一位退休党员,在过去的二十多年里,为了留住红色文化的基因,她坚持不懈寻找老兵,并记录下600多名老兵的英雄故事,他们当中半数以上都参加过抗美援朝。

孙艳华:二十余年 寻访记录600余名老兵

因为接到一位朋友提供的老兵线索,一大早,孙艳华和老伴儿胡堂林就出门了。之前的线索,除了来自社保、民政等相关部门档案,也有不少社会上的热心人士为她提供。但最近两年,能采访到的健在的老兵越来越少,每一个线索都弥足珍贵。

在老兵家人的带领下,孙艳华和胡堂林见到了身体硬朗的李尚春。

1945年参军的李尚春,是一名坦克兵,直到1978年才转业回到地方工作。年近百岁的老人,仍然思维清晰、表达流畅,甚至还能耍上一段双节棍,这让孙艳华和胡堂林有些惊喜。

中国人民志愿军老兵 李尚春(98周岁):别看我这么大年纪了,需要我的话,祖国要是说一声,你李尚春可以上前方,我马上去,我绝对二话不会说。年轻我都干了,老了我还怕什么。别的我干不了,我干我老本行,我开坦克还是有本事的。

2000年初,爱好写作的孙艳华因病退休后在活动中接触到一些老兵,她被老兵的故事深深震撼。此后她下定决心,要寻找更多的老兵,记录通化的红色历史。走进这个群体,孙艳华发现当地大部分老兵都参加过抗美援朝,更让她意外的是,老同事中就有一位抗美援朝的战斗英雄。

李广平和孙艳华在同一个单位共事十几年,但直到2012年李广平离世之后,孙艳华才偶然得知,李广平老人立过十次军功,在抗美援朝战场上仅一等功就立过三次。

孙艳华:把他的军功章拿出来一看,立了这么多功。李广平媳妇说,他不让说的咱就不能说,就在包里搁着。

老兵的深藏身与名,深深打动了孙艳华,随后她以“用忠诚抒写人生”为题,在报纸上发表了李广平的英雄事迹,在当地引起很大反响。这些年,她用自己手中的笔挖掘记录了600多位老兵的故事。

鲜血洒战场 精神传后人

2013年,适逢抗美援朝胜利60周年,孙艳华又有一个新的想法,在通化市老干部局的支持下,她带着十几个老兵组建了报告团,让更多的人了解红色历史、传承红色精神。今年是抗美援朝胜利70周年,从4月开始,他们已经做了十几场报告。

在通化市第一中学校园里,老兵们受邀来为学生们上一堂抗美援朝精神的宣讲课。

97岁的刘德厚和91岁的王木火都来自中国人民解放军原第38军,同样也都在战场上多次负伤、立下战功。多年以前,孙艳华通过采访,了解到了他们的事迹。

抗美援朝老兵 刘德厚(97岁):我是山东人,我今年虚岁九十八。在战场上打了五天五宿,我们这个排还剩下我们三个人,我一个,还有一个战士,一个副班长。

时隔70多年,当年战场上浴血拼杀的战士已经老去,但他们讲述在战场上奋不顾身、保家卫国的亲身经历时,让学生们听得入神。

孙艳华:我在采访头二三十位老兵的时候,还没有形成一个概念。后来我就逐步认识到,这些老兵,无论是在战场上还是走下战场,他们都是表里如一。

表里如一,是孙艳华在过去二十多年的采访中,对老兵这个群体的深刻认识,也是她组建老兵报告团的动力。

2013年至今,十年时间里,孙艳华和老兵们持续为社会各界做了140多场报告,但随着时间的流逝,老兵们陆续“掉了队”。

到今年,原有十几名成员的报告团里只剩下刘德厚、王木火及一名在家养病的老兵,但孙艳华在坚持,老兵们也在坚持。

古稀“寻兵”人 永远在路上

这二十多年,孙艳华共采访了649名老兵,将一腔深情倾注到这件事上,可想而知要付出多大精力和多少时间。但您可能不知道,孙艳华曾两次接受乳腺癌手术,还得过脑出血留下后遗症。

虽然身体不适,但眼见在世的老兵越来越少,孙艳华感觉时间越来越紧迫,所以,只要身体稍微好一些,她就继续寻访老兵,还带动着她的老伴儿共同走在“寻兵”路上。

早在1998年,孙艳华就做过乳腺癌手术,2017年复发后再次手术。孙艳华性格开朗,是个快人快语的爽快人,但是两年前她因脑出血,患上“命名性失语症”,经常会出现“心里有但嘴上说不出”的后遗症。

孙艳华:说不出来我还能慢慢写。写要是再想不起来,老伴也能给我提个醒,告诉我。这两年就是这么过来的。

早些年,采访只是用笔来记录,后来借助手机、相机拍摄视频和照片,这项工作也变得更烦琐。曾当过兵、从师范院校退休的老伴胡堂林,成了孙艳华的得力帮手。其实最初,胡堂林是为了照顾老伴,陪着她去采访。直到他们找到了一位叫何良津的抗美援朝老兵,给胡堂林带来很大震动。

何良津是原38军的一名文化教员,当年的他英姿勃发,在战场上记录了大量战地日记,后来整理形成十四万字的书稿。

孙艳华的老伴 胡堂林:他日记里有很多故事,有一个故事对我非常震撼,他们连队一夜走了八十公里,我以为是写错了,应该是八十里,但是他把故事讲完了,我知道那些人当时是什么信念。因为是夜间行军,基本上都是困得不行了,拉着马尾巴走,拉着体力好的战友的背包带,边走边睡,其实这种睡也没睡着,意念还是不能掉队,他们全连最后没有一个没上去的。这就是抗美援朝把对手打服了的精神。

2016年,在孙艳华和胡堂林的帮助下,何良津的书稿正式出版,在当地引起了不小的反响。今年6月下旬,已经卧病在床的何良津请孙艳华帮他完成最后的心愿,将全部书稿捐给了通化市抗美援朝纪念馆,供公开展出。6月30日,91岁的何良津老人因病重去世,虽然他离开了,但他留下的文字依然会将那段历史告诉后人。

孙艳华的老伴 胡堂林:原来觉得老兵都是个人,等到我采访下来以后,我觉得老兵不是一个个人,是一个整体。用现在的说,老兵在心里的东西就是军魂。军魂是啥,就是对党的忠诚,对军队的忠诚,对人民的忠诚。他把他的生命和荣辱,都和党和人民和军队捆在一起了。

在孙艳华和胡堂林持续多年的奔波采访中,他们用退休金负担路费花销、购买储存资料的电子设备,为很多老兵保留下珍贵的影像资料。

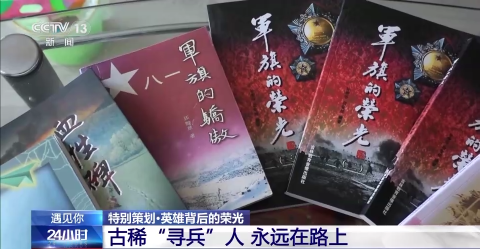

那些曾经鲜为人知的英雄故事,都被孙艳华永久留存在她出版的多本书籍中,她先后出版了老兵访谈《冰川血山》、老兵故事文集《血性碑》以及5部长篇小说。此外,她还与老伴胡堂林合作编辑录入413位老兵战斗简历和图片画册《军旗的荣光》,其中参加抗美援朝的老兵占比近六成。

孙艳华的老伴 胡堂林:我们采的这些东西。用上的是一少部分。我们心里想的它会发挥更大作用,所以奔着这个方向走。把它好好整理出来,用上。

2022年老伴儿胡堂林因患肾癌做了手术,身体稍有恢复后,两位老人又忙着去整理积累下的老兵素材。

孙艳华:我们究竟能活多长时间谁也不知道,但是还得干。反正我们俩现在就是这个劲头,有活就干,干到哪天是哪天,我们就是为了传播红色精神,这就是我们活在这个世界的一个价值。

跑赢时间寻找老兵 从敬仰到责任

年过古稀的两位老人正在跑赢时间,寻找老兵。600多位老兵的寻访让更多的人记住了太多感人至深的老兵故事。讲故事的人用心记录,也感动了更多的人加入其中,伴随政府有关部门和社会各界的支持,寻找老兵的队伍也是越来越壮大。

二十多年寻找老兵,老人其实早已将心中的那份敬仰逐渐转化成了肩上的责任。多少平凡英雄在她们的寻找下转化成为激励我们每一个人的“英雄不凡”。岁月蒙尘,他们是“拭去尘埃”的人,不朽的精神将一直激励我们。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号