“七月,于我们家来说,有特别的纪念意义。七月,既是爷爷的诞生月,也是父亲的逝世月。时间真的过得很快,父亲离开我们已经整整十年了。”

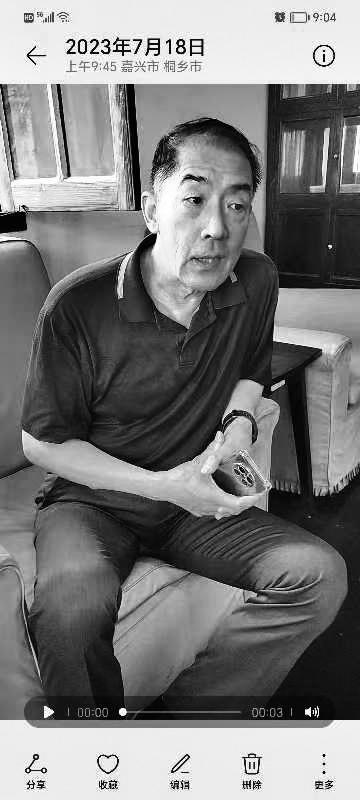

旅居美国的茅盾长孙沈韦宁,出现在乌镇观前街17号,茅盾故居所在地。

7月18日,天已入伏一周余,这里迎来了《茅盾和他的儿子》新书首发式。

书的作者是资深的茅盾研究学者钟桂松。写过《茅盾传》的钟桂松,还写过《茅盾和他的女儿》等多部茅盾研究领域的作品,他也是韦韬生前非常信任的茅盾研究专家,两人有过几十年的交往。沈韦宁便因新书首发式而来,他一开口便带有京腔味,眉宇间有父亲韦韬和爷爷茅盾的影子。

1957年出生的沈韦宁,说自己也快到了古稀之年。他出生在南京,所以名字中有个“宁”字,“1958年,爸爸从南京军事学院调到北京高等军事学院(现国防大学)工作。每逢周末,爸爸便带着我和姐姐乘学院的班车进城到东四头条5号文化部宿舍大院看望爷爷奶奶。”在他不满周岁时,就随家人迁居北京,在北京长大。

在后代眼里,茅盾始终是个淡泊名利的人,他的忧患和快乐,多半与国家命运和前途相关联。

而在沈韦宁的眼里,爷爷更是一个很和蔼很慈祥很安静的人。他印象中爷爷只有一次“火山爆发”,骂他也是因为爱孙心切。

沈韦宁曾是一名电脑工程师,他在父亲去世后,开始参与茅盾研究,被人视之为接过父亲的衣钵。

韦韬有一子两女,他的子女和父亲一样,都低调、自律。“他(父亲)不愿意在茅盾的光环下生活。我母亲曾说起过他们在南京工作生活的情景,身边一起工作的同事都不知道他是文化部部长、文学家茅盾的儿子,自律到应该享受的东西都不要。”

可是为了支持茅盾晚年写作回忆录,韦韬提前离休,全身心帮助茅盾的回忆录写作收集材料。也就是从那时开始,他把父亲茅盾的事业当作自己的事业,把国家的文化事业当作自己要做的事业,直至生命的最后。

韦韬一直心系家乡。2011年,更是毫无保留地把茅盾的珍贵手稿和珍贵照片、图书等1054件各类载体的档案捐献给家乡桐乡。“这是父亲一生中最为高光的时刻,也是我们整个家族的荣耀。父亲的无私,真正实现了爷爷茅盾的遗产是属于大家的、中国的、甚至世界的。”

本届茅奖颁奖要回到故里颁奖,桐乡也要启动“茅盾纪念馆修缮改造提升工程”,沈韦宁听闻也很高兴。“作为茅盾的孙辈,我们将接过我父亲的接力棒,继续为茅盾研究、为家乡、为纪念馆的发展贡献自己的绵薄之力。”

“从我个人角度来讲,他就是一个普通的老人,是我爷爷”

记者:能简单说说祖父和父亲对您的影响?

沈韦宁:当年在中央台做节目的时候,也问过这个问题。我的父亲和爷爷,他们的教育方法,是没有家训的,没有真正(有)这么一段话,他们是言传身教的,通过他们做的,他们的行为来告诫我们后代。

从我爷爷到我父亲,给我们的教育就是要做一个正直的人,我觉得这是对我最大的一个教育。

记者:您的父亲晚年更是将1054件各类载体的档案捐献给家乡桐乡,使故乡成为茅盾研究的重地。

沈韦宁:从一开始父亲就明确,茅盾属于中国现代文学,他的文学精神,文学精华属于大众,属于中国。他认为这些东西都不是私有的,包括我爷爷的手稿啊,这些档案,这些历史资料,都应该贡献出来,作为研究的资料,所以,他都毫无保留地捐献出去。我们后人,我觉得也应该继承他们的遗志。

记者:能看得出来,你的爷爷和父亲都对故乡情感很深。

沈韦宁:对于家乡,我爷爷很早就一直念叨着。抗日战争以后,解放战争以后,他一直都没有机会回来看看,但他一直想回来看看,他对乡情一直念念不忘。

从我父亲帮助家乡的文化建设,把很多祖父的档案带回家乡,包括(档案)到了纪念馆和档案馆,也可以看出(这种情感)。家乡对于茅盾的纪念活动,每次也都给予最大的支持。

记者:记忆中的祖父和父亲是什么样子?

沈韦宁:我原来一直觉得爷爷就是爷爷,没有什么特殊的。很和蔼很慈祥很安静,我记得就骂过我一次。

在我成长的过程中,他一直都在很安静地看书。那时候我还小,爷爷主要的活动除了吃饭,喂猫,大部分时间就是躺在床上看书。我那时候也不知道要和他去聊什么,后来也谈过一些,等到看到他的回忆录,他和我说过的所有事情,他都写过了。有些人觉得我一定知道一些不为人知的事情,其实没有。可能因为他是作家,他讲的事情,都是他想过或曾经写过,或以后要写。

我的父亲(对我们)是很严厉的。真正对爷爷有了解,是从我父亲去世了,我参与关于茅盾的研究开始的,看到历史上他作出的这些事情,才意识到一些东西。但是从我个人角度来讲,他就是一个普通的老人,是我爷爷。

记者:今年这本书是关于你爷爷和父亲的,关于阅读,关于这本书,可以对家乡的读者说点什么不?

沈韦宁:从中国文化和中国历史的角度上,读书对青少年成长是非常重要的一部分。读钟老师的这本书,可以对我父亲的这一段生活有更详尽的了解。

(记者 许金艳 实习生 许清 摄影 四月)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号