摘要:直播时代,视频美颜、照片美颜早已屡见不鲜。有的主播、网友为了上镜好看,还会在自己面前架起一盏美颜灯。不过,随着夏天来临,水果陆续上市,“美颜灯”也出现在了大大小小的菜市场和流动摊位前。是商贩直播带货使用吗?并不是。这些“美颜灯”,又叫“生鲜灯”,是专门为蔬果、猪肉等食材准备的。

11日,成都市民龚先生遇到了这样一件事情,自己在家楼下的摊位前明明买了饱满乌红、新鲜诱人的车厘子,但是拿回家后,车厘子的颜色却变了,“压根就认不出来了,还酸到掉牙。”

(夜幕下的车厘子摊位 受访者供图)

原来,这些车厘子,都是被摊主用生鲜灯“美颜”过了。

“美颜灯”现象可追溯到上世纪80年代

全国各地多有报道

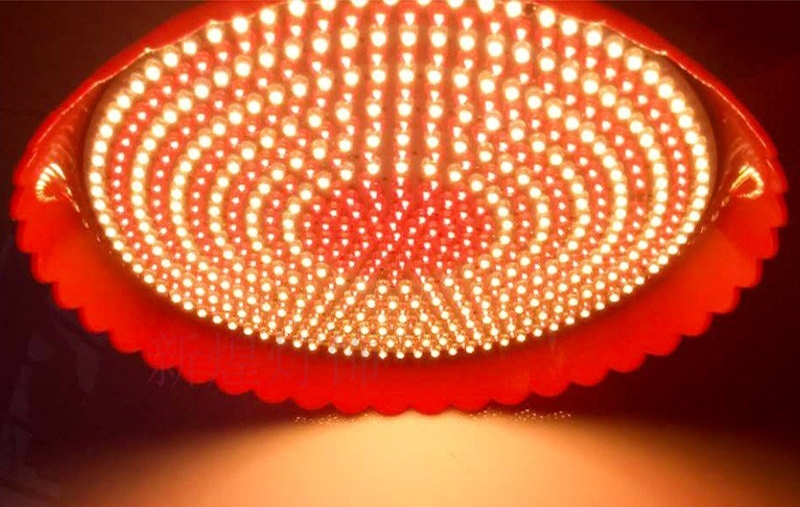

小编也在成都市金牛区的菜市场、生鲜超市看到,许多水果摊、肉摊、菜摊前,都用上了生鲜灯,也就是“美颜灯”。这是种带有灯罩的led光源,上面布满了小灯珠。在灯光的“美颜加持”下,摊位上的水果、肉菜往往显得格外新鲜。

实际上,早在1984年,就有媒体对生鲜灯美颜的现象进行了报道。迄今为止,这种现象在全国各地已经相当普遍。

(某菜市场使用的生鲜灯)

(红色灯光下的猪肉)

去年4月,媒体曾报道,北京西城区至天宁寺一带的多家超市、菜市场和便利店,无一例外地采用“红灯照肉”的做法。原本柜台里肉质鲜嫩的排骨,在自然光下立即“褪色”,“就像网红美女关了美颜、卸了妆。”

去年5月,兰州市民白女士在菜市场购买的草莓,到家就变了样。“一般买草莓都要看颜色是否鲜红来辨别是不是新鲜、是不是够香甜,然而我发现摊主不是用红色‘美颜’灯就是用红色布将摊位半遮起来,这么一照,所有水果都是红彤彤一片,还让人怎么挑?”

(用于熟食照明的生鲜灯)

家住重庆市渝北区的周女士,也有相同的遭遇。去年6月,为招待好友来家中聚餐,周女士在小区附近购买了卤猪耳朵、卤鸭等卤菜拼盘,“我在摊点上看到,这些卤肉真的是色泽诱人呀,我特地让摊主不打调料,就切了蘸辣椒面吃原味。”当晚,周女士把拼盘端上桌,好友立马说“卤肉看起来‘白翻翻’的,感觉不好吃。”另外几位朋友也凑过来“鉴定”,发现外观一般,更大不入味。

去年8月,也有成都市民向媒体反映,自己在成华区菜市场发现,不仅是肉类,有些菜市场连蔬菜类也被生鲜灯照着,“特别是一些比较贵的水果,比如车厘子,被灯一照,看着鲜嫩欲滴,简直像才从树子上摘下来的,但是拿回家后简直就是‘卖家秀’和‘买家秀’的区别嘛。”

[page]

某购物网站月均销量6000+

颜色不同、生鲜灯使用场景也不同

这些“美颜灯”到底从何而来?为什么有如此“神奇”的功能?小编在某购物网站搜索“生鲜灯”,出现了4000多个相关产品,价格从10多元到100多元不等,卖得好的店铺月销量6000多笔,累积评价7000多条。

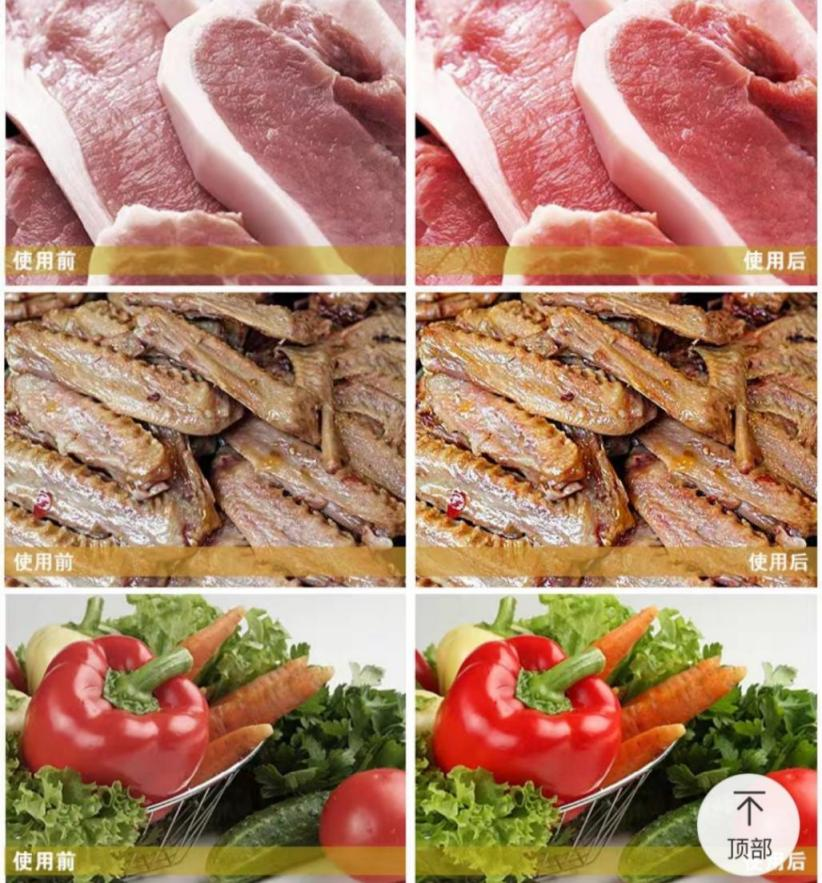

商家的产品介绍中,除了使用前后鲜明的效果对比图外,还会给出具体的用灯指导。生鲜灯有几种颜色的灯源可选择,适用于不同场景和不同食材——

(生鲜灯在不同场景的使用方法 店铺内截图)

淡红光源用于鲜肉类,可以增强鲜肉新鲜感和美化外表。

暖黄光源用于熟食和糕点,可以增强食物食欲感;用于水果,可以增强水果成熟度。

绿光源用于蔬菜,可以让叶菜更新鲜。

蓝光源用于海鲜,让水产更有鲜活力。

还有中性光源,用于干货区,使坚果等食材更有光泽度。

(食物“美颜”前后对比 店铺内截图)

卖家打出口号的是,“卖相好,生意好。”店铺的客服表示,这些配色都颇有讲究,“红光提色,白光提亮,这样使用更好。”在店铺的评价里,买家“t**1”留言评价道,“物美价廉,货真价实,肉在灯光的照耀下,水灵灵的,好新鲜。”

[page]

呼吁柜台“素颜”

消费者、摊主、专家有话要说

那么,商家使用“美颜灯”是否对消费者构成了欺骗?为生鲜美颜,究竟有没有相关规定制约呢?

据媒体此前报道,在走访的成华区菜市场里,有市民质疑,“这种灯照耀下,我们简直看不出来菜和肉是不是新鲜,这是不是也是在欺骗消费者。”

位于成都市万年场的一个菜市场摊主说,“别个都在用,我不用的话,哪个来我这里买嘛,现在大家都喜欢买好看的东西,用了灯确实吸引人气一些噻!”那使用生鲜灯是否有欺骗成分?女摊主并不这么认为,“我的肉又不是坏肉,咋个说我欺骗喃?只是用了灯就更好看一些。”

对此,四川国金律师事务所赵本富律师表示,“目前我国法律没有对生鲜灯禁止性规定,市场上使用生鲜灯主要目的就是为了照明和美观,这种美观与商品质量没有关联性,但是容易让消费者对商品的选择产生错觉。”

赵律师说,我国消费者保护权益法明确规定:经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。如果商家的商品质量有问题或以次充好,那就涉嫌欺诈消费者。“消费者有权索赔,同时需要我们的市场监督管理部门强化执法,加强监督。”

[page]

“灯光陷阱”随处可见

广大消费者要提高辨别能力

对于消费者来说,如何避免被灯误导,买到不新鲜的食物呢?中国烹饪大师、重庆味典餐饮管理公司董事长郑勇表示,最好的办法就是,消费者将食物拿到自然光线或日光灯下对照,立刻就能“还原本色”,对于不允许拿出柜台的食物,则可以打开手机灯照射看看,“选购食物,除了看还要闻,以卤肉为例,闻闻它本身的香味,好吃的卤肉,是可以闻到天然的香料味的。”

其实,除“生鲜灯”以外,生活中由灯光造成的“视觉欺骗”也随处可见。在许多大型商场内,常采用柔和光线,伴随大量的反光材质,又利用镜子反射提供眼神光,让消费者在试穿、试戴服饰时,整个人显得神采奕奕,皮肤也更为通透;在一些家具、玉石,精品店内,也会利用灯光来增强商品的色彩鲜艳度,以达到刺激消费者购买欲望的目的。正因如此,消费者在辨别商品颜色、材质、效果时更易掉进”灯光陷阱”,从而引发消费纠纷。

因此,小编也在此呼吁广大消费者擦亮眼睛,在挑选商品时考虑光线因素,尽量在自然光线下辨别,做到货比三家、理性消费,避免发生纠纷,也让自己买得舒心、放心。

(本网综合北京日报、江苏广电新闻中心、四川在线、重庆晚报、兰州晚报报道)