前不久,一位大四学生在社交平台发布的一则求助帖引起了网友们的关注,这位学生名叫小云,她的发帖标题是“我应该给十年前的支教老师打电话吗?”

是什么原因让这位即将大学毕业的女孩突然想要联系小学时的支教老师,那段让她念念不忘的学习时光,会在十年之后收到怎样的回响呢?

“整理东西翻出小学五年级的时候来过我们学校的厦门大学支教老师的联系方式,我很想打电话给他们,表达我的感谢和问候,感谢他们带来的一段快乐时光,但又怕打扰到他们,谁能给我一些建议。”这就是小云发布在网上的求助帖,正在对外经贸大学读大四的她,假期回家时无意翻出了儿时的百宝箱,里面就有当年支教老师们留下的联系方式。

让小云没有想到的是,她的帖子获得了很多网友的关注,在大家的鼓励下,她给其中一位老师朱少鹏发了短信。

朱少鹏:当年支教完之后,临走之前我们支教队说尽量不要给小朋友留任何联系方式,也不要再去打扰他们的生活和学习。但是看到他们哭得稀里哗啦的,真的是于心不忍,当时留电话就是这个原因。心里还是牵挂着他们,想着万一有人需要打这个电话能找到我。

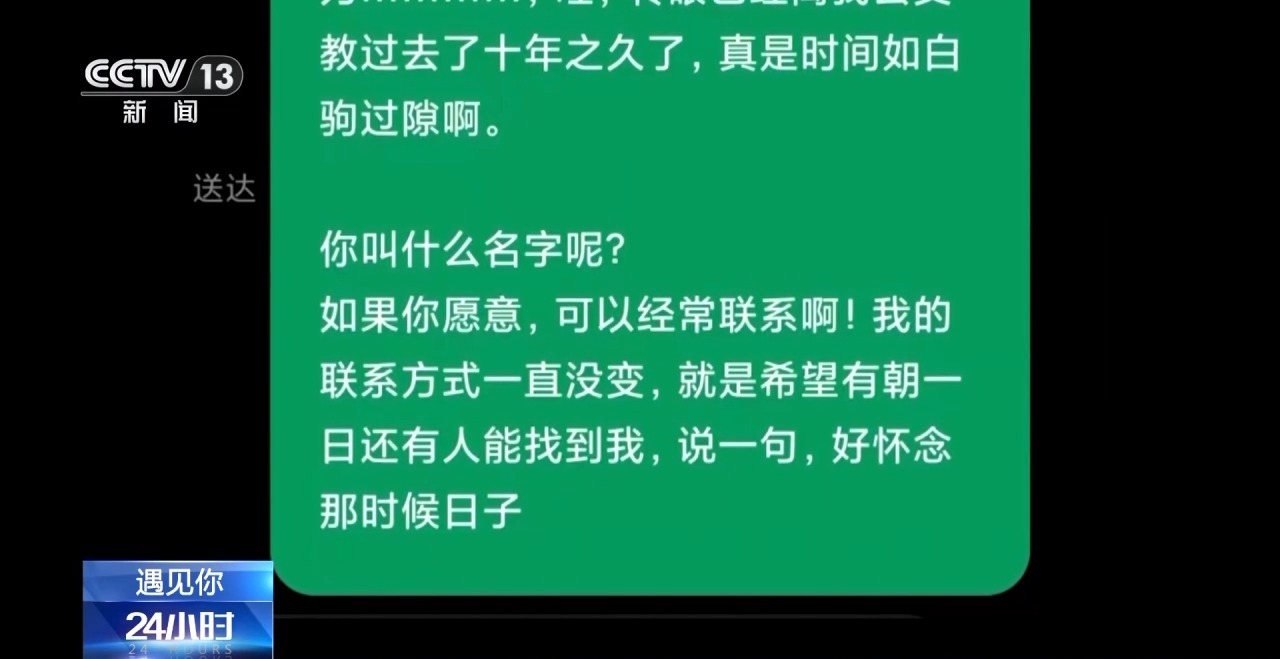

虽已时隔超过十年,但朱少鹏的手机号一直没有换,在给小云的回信中他说,“就是希望有朝一日还有人能找到他,说一句,好怀念那时候的日子。”

对外经济贸易大学信息学院大四学生 费湘云:朱老师立刻回复了我,感觉十年过去了真的非常感慨。厦大那边也很积极帮助我联系到了另外两位老师,跟他们后来也有聊天,了解他们的现状,感觉大家都特别好。

一堂关于梦想和未来的支教课

小云和朱少鹏等几位支教老师相识是在2013年。当时,正在厦门大学艺术学院就读的朱少鹏参加了暑期“西部行”支教活动,在甘肃裴家营镇中心小学,进行了为期一个月的支教。

那时,朱少鹏19岁,教孩子们美术课和语文课,而小云正在读小学五年级,她和小伙伴们对这些大哥哥大姐姐带来的新鲜的课堂内容,非常感兴趣。

重新取得联系后,朱少鹏给小云发来了很多当年的照片,那段快乐的时光再次浮现在了眼前。

对外经济贸易大学信息学院大四学生 费湘云:他们会带我们唱歌,会带我们画画,会带我们做手工,会上一些和科学有关的课,还会一起看电影。支教会让一些地方的小孩看到更大的世界,得到一些关于色彩的幻想。

让孩子们去追求更广阔的天地,这正是朱少鹏和伙伴们在短短一个月的支教生活中最想种下的种子。他自己就是从甘肃平凉大山里走出去的,所以当有机会回到家乡支教时,朱少鹏毫不犹豫报了名。

朱少鹏:拼命地跟小朋友去说,夸奖他们,鼓励他们一定要自信,一定有自己热爱的东西,有自己想学的东西。不要再去在乎别人的眼光,就去学,学到多少东西都是你的。

对外经济贸易大学信息学院大四学生 费湘云:我觉得这些事情像一颗种子,它能让我知道未来我的大学是什么样子的,未来我能够接触到的生活是什么样子的。就会在未来的求学路上一直想,然后我也要一直努力。

短暂相遇皆有收获

带着梦想各自出发

虽然只有短短一个月的相处,但支教老师给孩子们带来了不小的影响,读书、学习、拥有梦想,努力追求,他们就像是催化剂,让这些懵懂的孩子对未来有了清晰的认识。十年时间里,小云也像她说的那样,一直努力着,考入了理想的大学。如今,马上毕业的她正在择业,准备开启人生的新阶段。

小云和朱老师重新取得联系后,两人只是用文字简单交流了一下,采访过程中,他们拨通了视频电话,十年未曾谋面的这对师生还能认出彼此吗?

两人聊着彼此的近况,回忆着支教时的点点滴滴。作为美术老师,朱少鹏在支教期间,让每个孩子用画来介绍自己。时至今日,他还清晰记得每个图画的意义。

其实,不仅仅是小云,这些年来,不少学生都联系过朱老师,和他分享喜悦和烦恼,向他请教学业上的困惑。每次听到有学生在追求梦想的路上有了进展,都是他最开心的时候。

朱少鹏:考大学肯定要报专业,会给他们一点点指导,可能帮助不大,但是总归有一个人可以给你提供一些建议,总归还是好的。我记得很清楚一个小男孩,当时他很活泼,小时候的梦想就是能去参军,当一个人民解放军战士。上了大学之后在大学里面报名参军,现在在新疆喀什边境的武警部队做一名战士,他已经实现自己小时候的梦想,非常不错。

在小云和同学们看来,支教老师给他们带来了欢乐和启迪,而对于朱少鹏来说,孩子们也给他反馈颇多。从2013年那次支教经历开始,投身公益就变成了他的一种习惯,这些年,社区义工中,总有他的身影。

朱少鹏:你从他们眼睛里面,他们的笑容里面看到的,每个人都很努力在生活、在学习,反倒是给你自己的未来、给你自己的生活打了一针强心剂,你被他们反向鼓舞。

发帖引发共鸣

评论区里的师生情

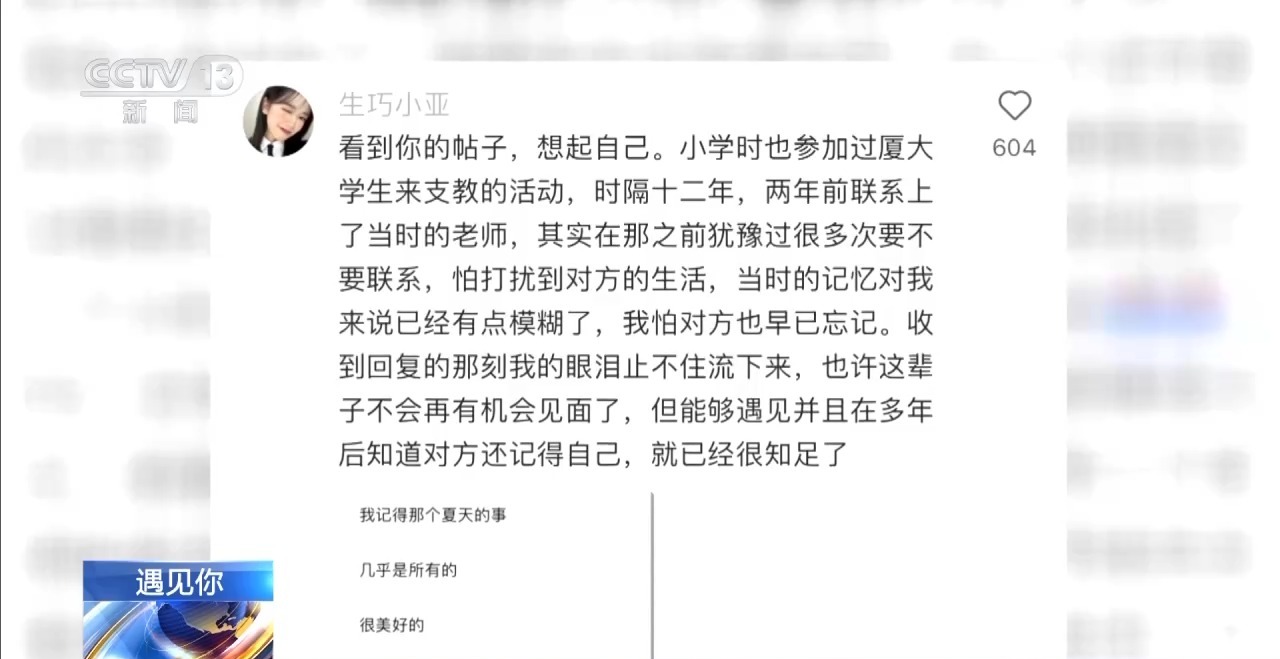

小云和朱老师都说,虽然那一个月的支教很短暂,但对他们各自的人生都产生了很大的影响。而小云发的帖子,也代表了很多和她一样学生们的心情。在那篇帖子的评论区,不少同学都在寻找自己的支教老师。小云的故事经过报道后,就在央视新闻的评论区里,也有一个学生和支教老师时隔十八年再相逢的故事。

“虽然时不时都会想到高一时北师大来我们学校支教的于老师,看到这篇文章的时候更加想念,坐标新疆库尔勒第四中学。”在小云这篇报道下留言的网友名叫张鑫,他所想念的于老师,是2006年北师大研支团的志愿者。当年,于老师来到库尔勒第四中学,给高一五个班上历史课,她用专业的教学方法和生动的历史知识,让学生们有了更开阔的眼界。

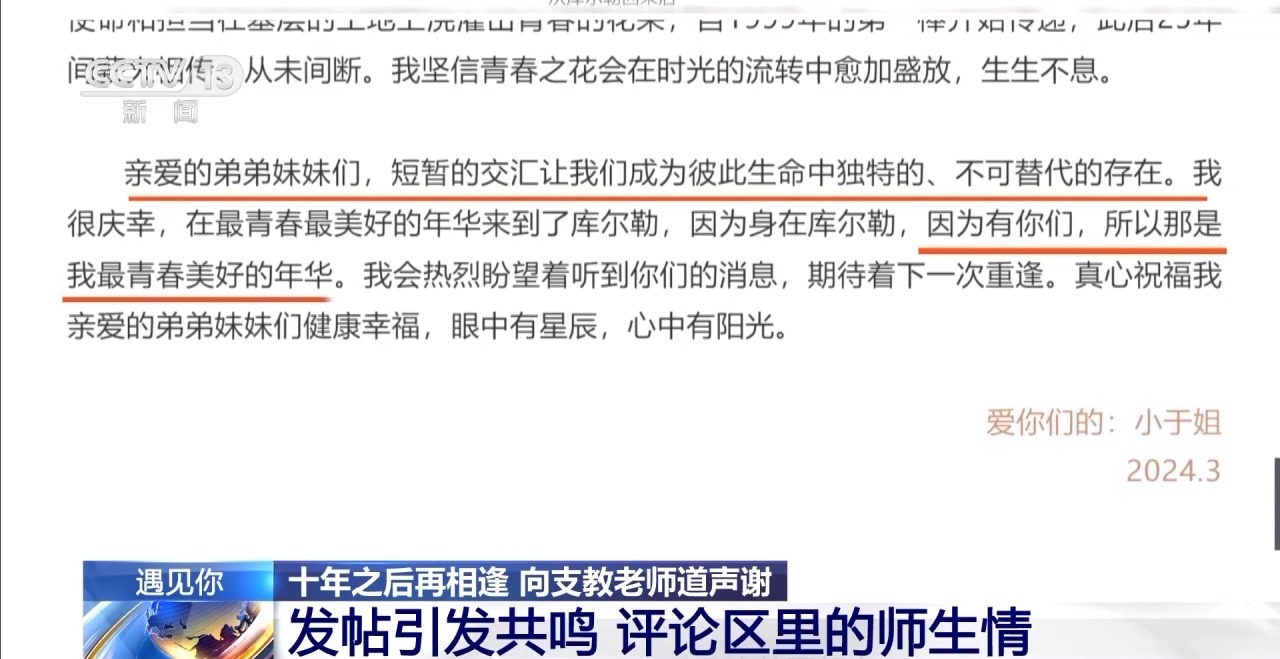

如今,张鑫在西安一所高校工作,在央视新闻和北师大的协助下,他和于老师取得了联系,于老师还发出了一封跨越18年的回信。

“亲爱的弟弟妹妹们,短暂的交汇让我们成为彼此生命中独特的、不可替代的存在。因为有你们,所以那是我最青春美好的年华。我会热烈盼望着听到你们的消息,期待着下一次重逢。”

这样的故事在小云发帖的评论区中还在发生,这也让她觉得自己做了一件很有意义的事情。

对外经济贸易大学信息学院大四学生 费湘云:有一个网友说,十多年前的夏天,一个年轻的少年和同学们一起走进支教的学校。十年后的春天,他的学生就像当初种下的种子一样,现在也长成了大树,变成了和他当时一样的样子。很多网友说自己以前的支教经历,也有很多被支教过的学生来找他们当时的老师,分享自己的经历,我觉得超级感动。在帖子下面有很多学生和老师互相又找到了。大家能从很多小事里面找到以前的自己,我们也能从一些事情里面,重新找到继续往前的勇气。我觉得是特别好的一件事。

双向奔赴 回馈过往

在新起点追梦高飞

十年前种下的梦想种子,它在孩子们的心中生了根发了芽,伴随着孩子们的成长,逐渐变得枝繁叶茂。如今,那颗梦想的种子已长成了大树。这是一个关于梦想、坚持和爱的故事。

朱少鹏是中国千千万万支教青年中的一员,他们把青春和热爱散播到一片片大山、一座座村庄里,在凝聚着孩子们渴望知识的花园里,他们用自己的方式,给予孩子们最需要的养分,鼓励孩子们用自信和热爱建立起敢于追求梦想的勇气。而在这样的过程中,孩子们更加理解了“爱”和“给予”的力量,理解了“奉献”和“传递”的意义。因此,他们一直带着那份感恩和善良的心意,努力成长,追求卓越。这样的双向奔赴,既是对过往的回馈,也是梦想新的起点。

(总台记者 王胜东 袁嘉忆 王殿甲 马荣达 胡亚利)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号