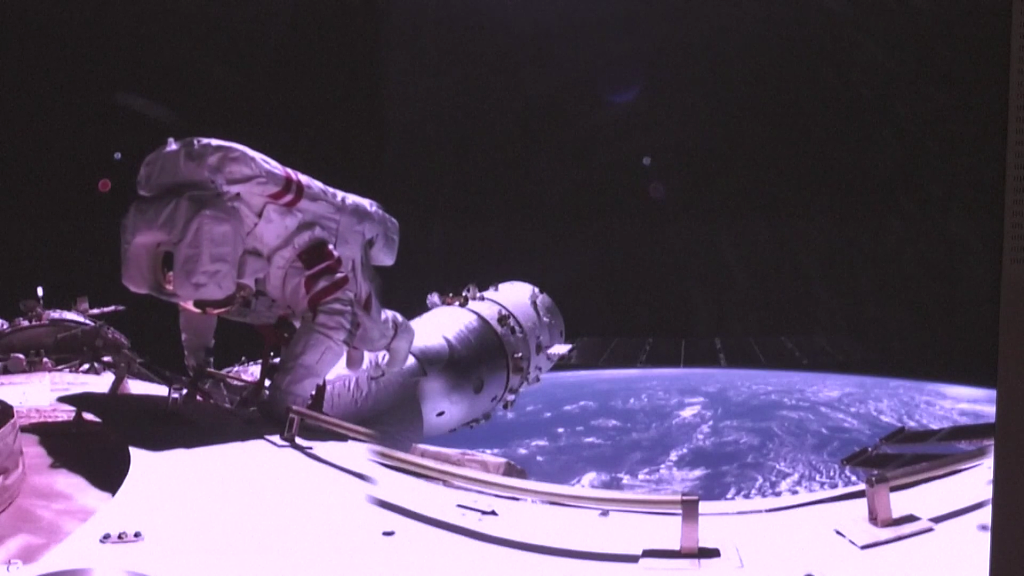

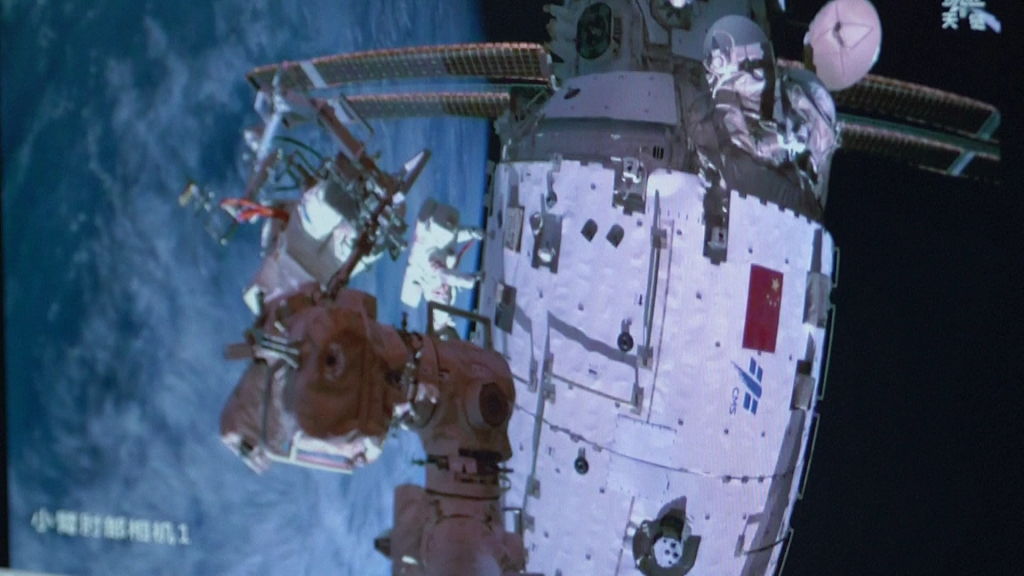

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2日13时32分,经过约8小时的出舱活动,神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同,在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成全部既定任务,航天员汤洪波、江新林安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。

本次出舱有哪些技术突破?又有哪些看点难点?

曙光岗:神舟十七号,我是曙光,请你打开出舱舱门!

航天员:好的!

昨天(2日)早上5时40分左右,神舟十七号航天员打开出舱舱门。

工作人员:太阳翼修复工作完成,太阳翼发电正常,后续按正常计划,继续实施舱外巡检任务。

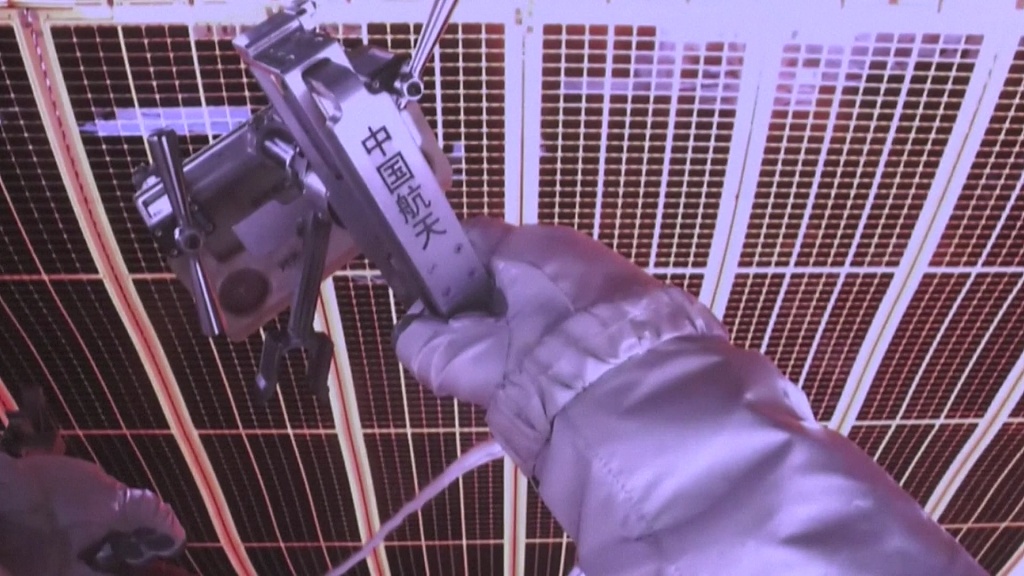

约8小时后,出舱任务圆满完成。中国航天员科研训练中心总体室主任、载人航天工程航天员系统副总设计师吴大蔚介绍,在上次出舱维修试验的基础上,此次出舱活动重点完成了天和核心舱太阳翼维修工作,消除了前期因太空微小颗粒撞击产生的影响,经评估分析,太阳翼发电性能状态正常。

吴大蔚:本次出舱是接续神十七第一次出舱工作,继续完成太阳翼修复,通过本次出舱活动,可以使太阳翼的整体供电状态得到完全修复,既是对我们太阳翼修复的完整的验证,也是对航天员在空间出舱活动能力新技术的拓展。

出舱活动期间,航天员还对空间站舱体状态进行了巡检。虽然这是我国航天员首次完成在轨航天器舱外设施的维修任务,但是三名航天员配合非常默契,整个过程环环相扣,吴大蔚给本次任务打出了“满分”。

吴大蔚:尽管03江新林是首次登上机械臂,从事出舱活动任务,但是他的表现沉着冷静,所有动作都是沉稳准确、有条不紊。另外,他跟01和02之间的配合、跟地面的配合也很默契完美。整个过程中,按照程序和计划的设计,完美地完成出舱任务。

本次任务不仅对航天员来说难度极大,对机械臂来说,也经受住了考验。航天科技集团五院研制人员王友渔说,上一次和这一次出舱任务是空间站机械臂迄今为止完成的最为复杂的在轨的操作任务。

王友渔:主要技术难点是因涉及到大臂跟小臂形成一个组合臂,需要在非常狭窄的空间,在太阳翼和舱体之间进行近距离靠近太阳翼的精细操作。机械臂需要高精度的定位操作和平稳运动。

大臂和小臂形成的组合臂意味着航天员需要在一个柔性的15米长的组合机械臂上面完成平稳地对准和操作。而在这样的机械臂上面,航天员的一个微小操作都会对机械臂产生很大干扰。

王友渔:我们主要是通过机械臂的精细微调操作和天地协同的共同操作,来实现机械臂的高精高稳控制,这样更好支持航天员完成本次操作任务。通过此次任务,极大地提高了我国空间站机械臂的操作能力和工作效率。

此外,当空间站运行到阳照区时,太阳翼在阳光照射下会产生电流,将影响航天员作业安全。因此,航天员需要在阴影区时对核心舱太阳翼进行维修作业,在阳照区时进行巡检、拍照。中国空间站每个飞行周期大概持续90分钟,其中大概有50多分钟是在阳照区,30多分钟是在阴影区。时间紧、任务重,那么,航天员要如何训练才能圆满完成本次出舱任务?

吴大蔚:航天员在地面训练时,我们有一套完善的出舱活动训练体系和方法,包括用悬吊的现场、服装的单机训练现场、水下的现场等,这个是有机结合在一起的。针对太阳翼修复,它是动态、变化较大的,有一些对工具的研发也是在航天员飞行之后才拿到的,航天员在轨也进行了大量训练,会对工具进行熟悉,自己摸索和掌握操作技巧。

据了解,为了识别天地差异跟地面训练的不同,包括穿着舱外服对控制自身运动特性以及操作工具的难度等等,所以对三名航天员的在轨训练各有侧重,除了正常训练之外,针对一些意料不到的情况,又该怎么处理?

吴大蔚:出舱活动专班反复推敲之后,给确定方案。航天员会在过程中,根据第一视角看到的情况,结合训练情况,灵活机动地配合地面,共同处理所有遇到的问题。

当然,维修太阳翼也需要趁手的工具。吴大蔚透露,在工程研制的过程当中就会请航天员积极地参与,当时工具可能并没有最后定型。但是在工程设计研制,包括在做地面验证和评价时,航天员就真实地参与到了这个过程中间。

吴大蔚:通过对工具的验证,评价的过程提出改进建议、意见,对航天员来讲也是一个训练的过程,这样是一个双赢:对工程研制方可以更好改进,对航天员是熟悉技能的过程,飞行过程当中重点是对工具的完善,后面还会有完善,有变化。航天员首先基本素质过硬,其次地面参与相应的过程,对于变化,他们重点做强化、天地沟通的协同,具备执行任务的良好素质和能力。

按计划,神舟十七号载人飞行任务期间还将开展大量空间科学实验与技术。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号