今年12月29日,是南京长江大桥全面建成通车55周年纪念日。南京长江大桥是长江上第一座由中国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁,这座大桥是新中国技术成就与现代化的象征,更承载了中国几代人特殊的情感记忆,南京长江大桥的建设也是共和国建桥史上“最为艰难的一座大桥工程”。在南京长江大桥通车55周年之际,扬子晚报紫牛新闻记者采访到大桥的首任总工程师梅旸春的女儿梅汝莉,听她讲述了父亲当年呕心沥血建造大桥的故事,追忆大桥建设者的付出与艰辛。

59岁参与南京长江大桥建设

他带着拐杖和图纸前往

梅旸春的女儿梅汝莉老人目前定居北京,近日,扬子晚报紫牛新闻记者联系上她,85岁的梅汝莉听说记者来自南京时十分惊喜,随后用笔记本电脑接受了采访,她感叹父亲的心血留在了南京,最后也在这座城市与世长辞,“这是对父亲来说,很重要的一座城市”。

梅旸春的女儿梅汝莉

梅汝莉回忆起了父亲参与南京长江大桥建设的故事,“当时他已经59岁,相比于以前参与建造钱塘江大桥、武汉长江大桥之时,他的身体差了很多,但为了祖国的建设,他还是毅然接受了任命”。

老人告诉记者,1958年,中央决定修建南京长江大桥,1959年,父亲被任命为总工程师,随后前往南京参与建设,“父亲去南京时,是我爱人送他去的,父亲行李简单,唯独要紧的就是那厚厚的一摞图纸。我爱人把图纸都抱去了火车站,后来他常提起当时的情景。父亲那时候血压高,打电话已经有些手抖,他从北京前往南京参与南京长江大桥设计与建设的时候,还带了拐杖,下工地都是拄着拐的”。

从公开的资料可以了解到,梅旸春到了南京后,带领年轻的建设者们举行了一系列研讨会,确定了正式的建桥原则、桥梁方案、设计和建设队伍。坚守在工地数年,梅旸春不分昼夜地主持工作,化解了各种棘手的问题,他一直是南京长江大桥建设的主心骨。

梅汝莉说,父亲在南京建桥的时候,她已大学毕业,选择了支援大西北,前往宁夏一所师范院校从事教育工作,“父亲在南京的时候,我们几个子女都不在身边,但我时常能听到父亲的消息,我知道他带着一批年轻人在建大桥,有清华的、上海交大的……我父亲很注重对年轻工程师的培养”。

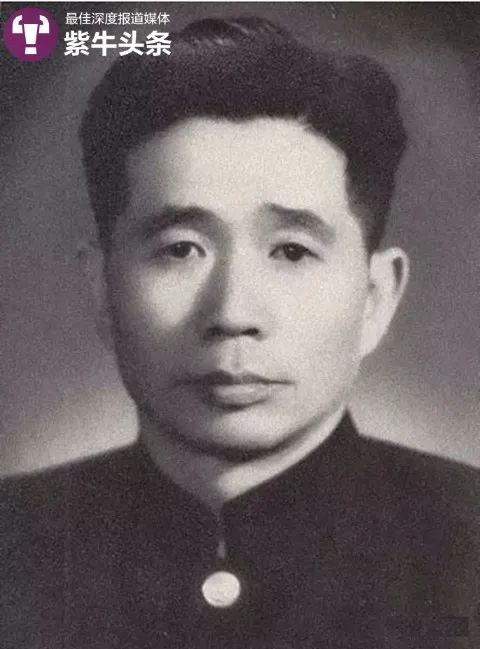

梅旸春的照片

病中的父亲喊我们去看桥墩,

说看了才知道祖国有多伟大!

在南京长江大桥的建设方案中,桥墩被公认为是难点中的难点,九座桥墩没有一座的施工方式和另外一座是一样的,复杂程度前所未有,而当最初的设计方案递送到国务院时,当时的苏联专家认为,桥墩的设计有问题。梅旸春就冒着很大风险和苏联专家辩论。在研讨中,苏联专家试图说服大家修改方案,但梅旸春拿出了真刀真枪的试验数据,在办公会上,他根据方案现场拉计算尺,算它的可行性,拿事实说话。

即将决定设计方案时,梅旸春安排了试验,他以身试险,第一个进入沉箱,直到江底。梅旸春对妻子说:“我相信科学,我要用行动证明我们沉井施工的方案是可行的。”在他的组织下,南京长江大桥的设计方案——这一集体设计杰作终告完成,但这时候,梅旸春的身体已经很不好了。

梅汝莉回忆,1961年秋冬之际,在即将召开全国桥梁会议的当天中午,梅旸春在吃饭时忽然发病,手拿不住筷子了,人溜到了餐桌底下。“听当时的同事们说,他忽然从凳子上滑下去了,有一名工程师坐在他对面,一下把他抓住了。然后几个同事连背带抱把他送到宿舍,他还觉得自己回宿舍睡一觉就会好了,没想到后来就起不来了。”

梅汝莉说:“我们到了南京,看到父亲躺在病床上动不了了,但他还是和我们说说笑笑,还叫我们去看南京长江大桥。他说‘看看吧,你们都要开开眼,看了才知道祖国有多么伟大!’这是我印象特别深的一句话,后来我们到大桥那里去看了,那时候就光有桥墩呐,还没有建成大桥,但江水滔滔,九座桥墩都露出了水面,场面很壮观。”

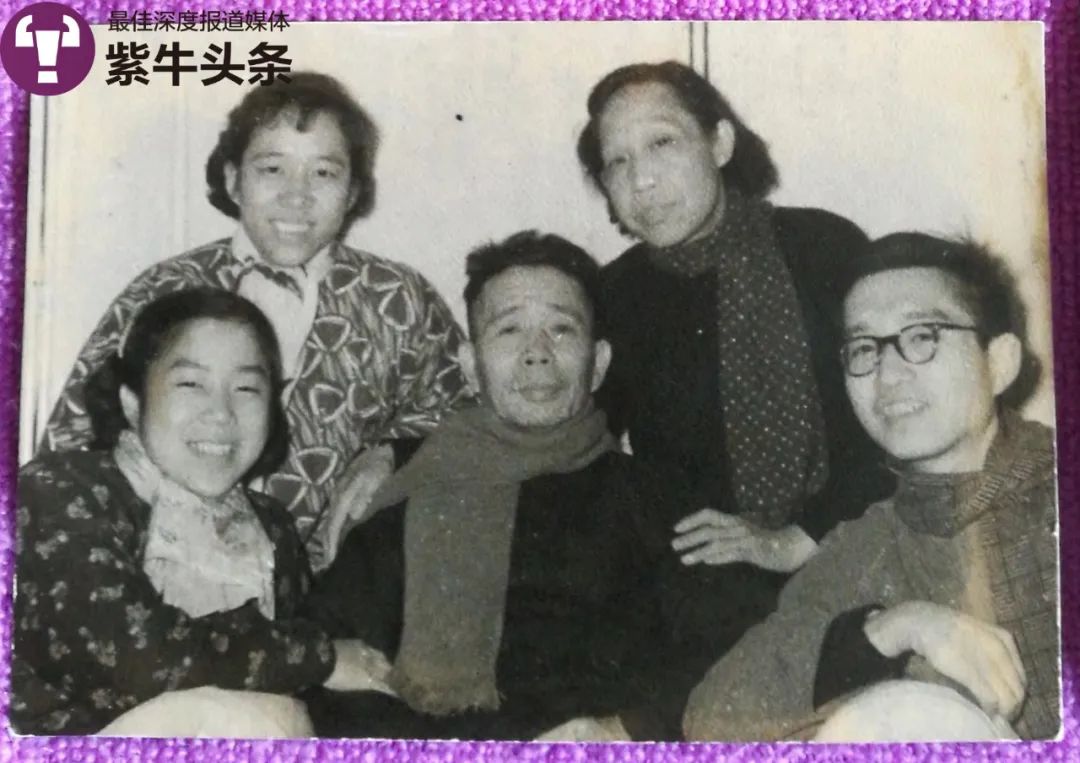

1961年梅旸春一家在南京一家医院

1962年早春,梅旸春身体稍微好些了,能从病榻上坐起来了。趁他病情有起色,组织决定让长期在大桥现场主持工作的梅旸春回北京休养。“他当时还对我母亲说,没想到吧,我还能陪你回北京呢!”梅汝莉说,“临行前,父亲提出再去南京长江大桥工地望一眼。听母亲说,父亲看着没有建完的大桥,老泪纵横。可能白天情绪太过激动 ,他在夜里突发大面积脑溢血,凌晨两点多离世了”。回忆起父亲去世的事情,梅汝莉几次叹息,“我们当时都不在他身边,只有妈妈在”。

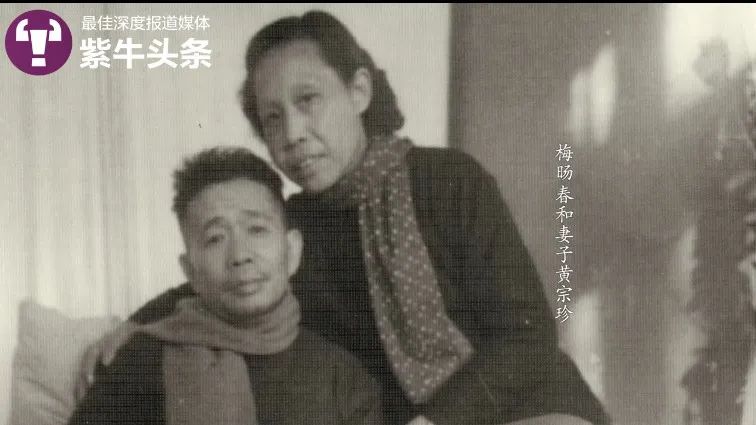

梅旸春和妻子

南京长江大桥没有建完,梅旸春就去世了。梅汝莉说:“父亲一定觉得遗憾,但从另一个角度,我觉得其实不算遗憾,因为他把所有的设计都做完了!最难的就是桥墩,他是在九座桥墩都立住以后倒下的!”

1968年,梅旸春逝世六年后,南京长江大桥全线正式通车。它的建成,刷新了世界最长的“公路、铁路两用桥”的纪录,震动中外。

父亲是个话少的“乐天派”

曾和大法官梅汝璈一起考清华

在女儿眼中,父亲梅旸春是个十分乐观的人,大家都叫他“乐天派”。“我觉得他是真的对自己的事业充满了热爱,一点不纯粹的东西都没有,不追求个人的名利。因为觉得大桥事业很好,所以他特别愿意干。”梅汝莉说,“父亲是个话很少,但说话都能说到点子上的人,父亲教育我的一句话我到现在都印象深刻,是他在南京时躺在病床上拉着我的手说的,‘你啊,是当老师的,一定要知之为知之,不知为不知。’因为父亲知道我爱说话,所以他就教导我说话一定要实事求是。父亲在工作和生活中都是很务实的人,他造长江大桥的时候老下工地,到现场看到施工的情况和自然环境的变化才放心”。

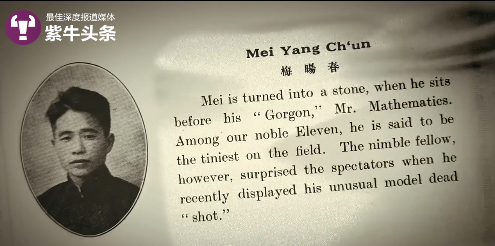

梅汝莉还回忆起父亲在清华读书时的趣事,“大法官梅汝璈是我的堂兄,梅汝璈的父亲梅丹珊是梅家的族长。梅丹珊看中了我父亲是个可塑之才,出了火车费,让他和梅汝璈一起去清华大学考试,父亲就被清华大学录取了。当时,父亲家很穷困,连做校服的钱都没有,还是伯父梅丹珊给他送了做衣服的钱。那会儿父亲没钱吃饭,怎么办呢?他球艺很高,就加入了校足球队,免了伙食费,同学们都很羡慕他。父亲还喜欢唱歌,这是我在父亲去世之后,搜集资料时发现的。我在梁实秋的回忆录里发现了一段写到我父亲的文字。当时清华有一位外国来的音乐老师,组织了一个歌唱队,父亲就被挑选进去了。我父亲会唱歌这个事家里人都不太知道,我和姐姐聊天时,姐姐疑惑地说,爸爸在家不怎么唱啊!我就调侃爸爸,说他不在家里唱,只在学校里唱”。梅汝莉说,父亲在清华大学待了六年,清华的校风深深地影响了他。

在清华大学读书时的梅旸春

2022年,梅旸春逝世六十年后,梅旸春的家人将他的全部资料都捐献给了清华大学档案馆。其中,有一份朴素的证书格外珍贵,那是南京长江大桥建设团队获得第一届国家科技进步奖特等奖的证书。因为梅旸春对工程的突出贡献,他的名字赫然列在团队之首。

梅旸春学长资料捐赠仪式

今年12月29日,是南京长江大桥全面建成通车55周年纪念日,大桥上车水马龙,过路的行人仍旧会被它恢弘的气魄所震撼,这是梅老这一代共和国的建设者们留给后人的宝贵财富。半个多世纪来,南京长江大桥屹立于此,见证了南京城巨大的变化。万家灯火,金陵气象,不负先辈。

(图片素材:清华大学校友会、受访者提供)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号