从2005年的电视剧《暗算》爆红开始,谍战题材再度成为中国影视创作的香饽饽:《潜伏》《色·戒》《风声》《伪装者》,还有在建党百年之际即将上映的大片《悬崖之上》。

为什么说是“再度”呢?事实上,早在六七十年前,谍战片就已经是中国电影不可忽视的一部分。建国后的十几年里,特殊的国际政治氛围,使这种类型片迅速发展。用学者戴锦华的话说:“这也是1949 年以降,中国电影中唯一一个与‘国际同步’的现象。”

只是,当时的谍战片大多有个更具时代特征的名称——反特片。

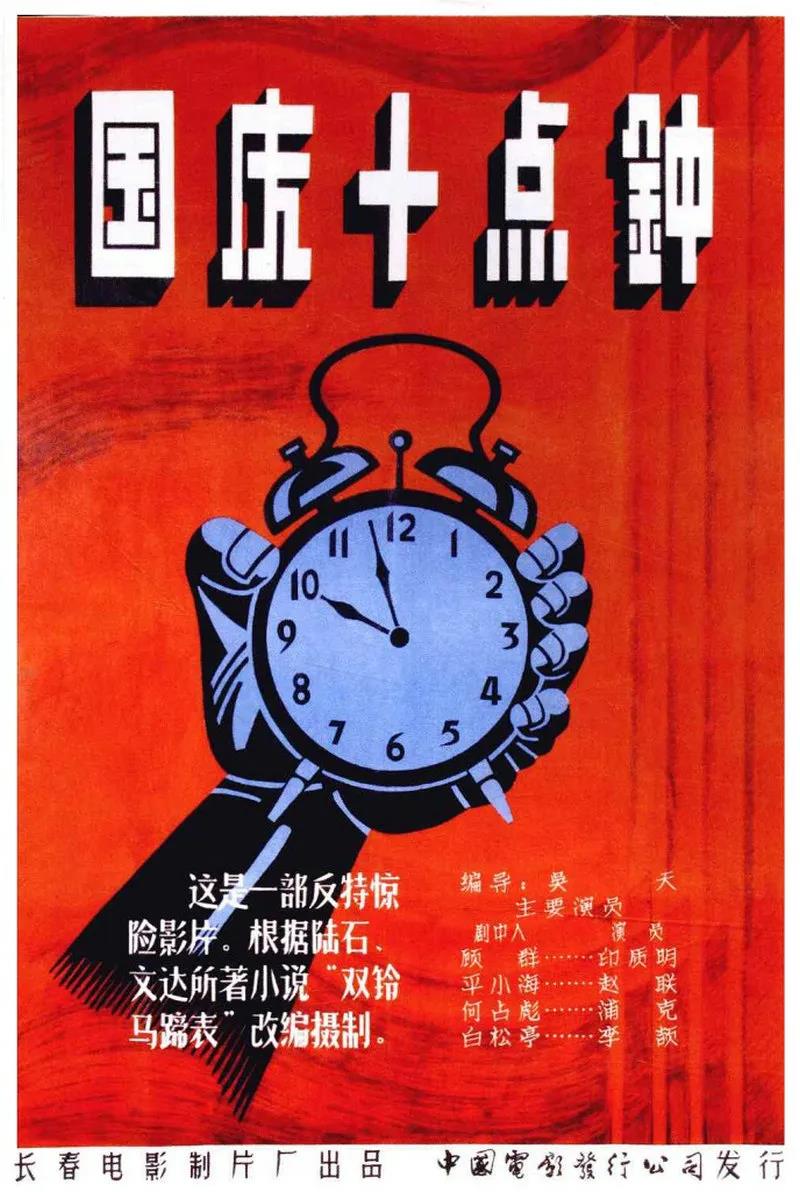

在一众肃杀的反特老电影中,有一部“异类”不得不提,那便是由吴天执导,印质明、赵联、浦克等主演,上映于1956年的《国庆十点钟》。

·《国庆十点钟》海报。

首先,是故事够“异”。在某一个西北省会城市,敌对势力特务策划了一起爆炸案,准备在国庆当天实施。两个特务隐藏在市文化局的基层干部中,先用一封匿名举报信转移侦查人员的注意力,再用一起交通事故阻碍反特调查。

一边,特务把炸弹装进偷来的双铃闹钟里,想借由把闹钟还给小朋友的契机引爆;另一边,侦察员顾群在文化局抽丝剥茧,与特务斗智斗勇,并在群众的帮助下不断接近真相。

最终,在庆典即将开始的关键时刻,特务落网,危机解除。整个剧本里,侦察员、特务、群众的三条叙事线互相交叉,在上世纪50年代称得上是妥妥的大片范儿。

其次,这部电影的风格也独树一帜。与那时流行的大片不同,《国庆十点钟》既没有战争场面,也没有如江姐那样典型的革命人物,而是带着点希区柯克的韵味。侦察员只有7天破案时间,所有悬疑都隐藏在他和其他人的日常聊天中。

一场文化局干部在凉亭聊天的戏,镜头带过每个人,即将发生的案件也在这几分钟的群戏中埋下了伏笔。电影前半部分充斥着搞笑、歌舞和大群戏,但也为后半部分的悬疑和破案烘托了气氛。这种手法在当时可谓颇具“先锋意识”。

当然,能拍出这样特别的电影,还得归功于一群特别的主创——各个都是与反特相关的“专业户”。导演吴天自不必说,他的前半生就是由一个个反特故事组成的。

吴天15岁加入中国共青团,积极参加“大学联”“自由大同盟”等抗日救亡运动,19岁时被反动当局逮捕。为了营救他,地下党组织专门请了“爱国七君子”之一的沈钧儒给他做辩护律师。

上世纪30年代,吴天赴日留学深造戏剧,回国后又积极投身革命活动,再度遭到国民党反动政府的通缉,不得不在1936年逃亡马来西亚。1938年,吴天加入马来亚共产党,又受到英国殖民当局通缉,只能秘密回国。

在上海,吴天继续从事党的地下工作和革命戏剧活动,同时国民党第三战区长官司令部机关报《前线日报》的副刊编辑,创作了大量爱国题材、华侨题材的文字和戏剧作品。解放后,他担任北京电影演员剧团副团长,并在长影、北影等重要电影厂担任编导。

因为这般曲折的人生经历,上世纪50年代初,当吴天看到陆石、文达的反特小说《双铃马蹄表》后,立刻产生了翻拍电影的念头。他每天跑到公园里给孩子们讲故事,记下他们觉得有趣的片段,再回去调整原有剧情。

同时,他又去相关部门调研,实地感受侦察员审讯特务的场景,甚至自己当了几回审讯官,仔细观察不同级别特务们的反应,这才创作出剧本中两个性格迥异的特务形象。

电影开拍,内景在长春的影棚,外景在北京,主演找的都是熟面孔。饰演侦察员顾群的印质明,曾在《神秘的旅伴》《虎穴追踪》等影片中出演侦察员,早已有了“侦察员专业户”的名头,甚至有观众写信到《大众电影》,说他饰演的角色除了衣服不一样,其他都是一个模子。

这令他压力巨大,在表演顾群时有一种“黔驴技穷”的感觉。幸好,《国庆十点钟》剧本丰富度高,他在雷厉风行、一丝不苟之余还有些玩笑、歌舞的镜头,得以创造出一个不同以往的侦察员形象。

另一位专业户是扮演小特务的李颉。他是印质明在电影学校的师弟。抗战胜利前,李颉是北京铁路电报所王府井分所的电报员,每分钟能发140个字,是所里的“速度王”。因为痛恨日本人,他常用电码编成骂人的话,发给天津、济南的日本人,然后开始和对方用电码互骂,日本人总是骂不过他。

解放后,李颉考入电影学校,成了演员,谁知出道作品就是在《神秘的旅伴》中演特务,“贼眉鼠眼”的形象深入人心,他一不小心就成了特务专业户。在《国庆十点钟》里,他扮演给反动势力提供情报,帮大特务做掩护的失业司机,唯唯诺诺,又为了私利做着见不得人的勾当,成了片中最矛盾又最立体的角色。

也是凭借这个角色,李颉的演技得到广泛认可,后来,他在87版《红楼梦》中担任演员指导,并出演贾赦一角。

除了印质明和李颉,片中赵联、浦克等演员也都是反特片的常客,观众经常能看到他们在不同影片中的精彩对戏,而他们也因此成为上世纪五六十年代国产类型片的代表。

可以说,这群有个性、有阅历、有想象力的影视创作者,打造了一代国人记忆中的谍海风云。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号