时年八十七岁陆文郁手绘天津粽子 图/陆政

我国传统节日多为日月相同的“重日”, 例如农历正月正、二月二、三月三、五月五、七月七、九月九之类。古人认为:“重日”是天地交感、天人相通之时,宜用祭祀天地的方式祈福禳灾,于是便演化出一些重要的“重日”节日。

在历史长河中,端午节俗在不同的历史节点各呈异彩。例如唐代端午的“铸镜”“射粽”“赐扇”等习俗,宋代“击球射柳”的习俗,清代端午妇女染指甲以辟邪的节俗,迄今皆已不存。端午节的别称——明代称为“女儿节”,清代称为“天医节”“龙舟节”,现代称为 “诗人节”“粽子节”,等等,从众多节日名称中我们就能感受到其内涵丰富、文化多元和生命活力。

多种传说归于屈原

关于端午节起源,主要有以下三种传说。一是为了纪念春秋时遭政治迫害而自杀的吴国忠臣伍子胥;二是为了纪念东汉为救父投江的孝女曹娥;三是为了纪念战国时楚国爱国诗人屈原。屈原投江殉国,九死不悔;伍子胥伸张正义,刚烈不屈;曹娥投水救父,刚毅壮烈……端午节的起源与这些历史人物有着密切的关联,因为这些人物集中体现了中华民族的道德传统和人文情怀。但多种传说,最后归于纪念爱国诗人屈原。

唐人文秀《端午》诗云:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原;堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”宋人张耒《和端午》诗云:“竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。国亡身殒今何有,只留离骚在世间。”屈原是战国时期的楚国人,他留下的抒情诗集《楚辞》,开创了我国古典浪漫主义文学的传统;代表作《离骚》和《诗经》的“国风”并称“风骚”,成为中国传统诗歌的两大源头。屈原的爱国精神和高洁纯真的形象,家喻户晓,万世崇仰。

阴阳交感驱邪避毒

俗语有“善正月,恶五月”的说法。因五月天气湿热,多病毒瘟疫;所以端午文化一个重要取向就是避毒驱灾。农历五月阳气极盛,端午前后恰逢夏至节气。阴阳二气相争,是为万物死生的分界,正是毒虫滋生、瘟瘴易发之际。因此,在端午时日,当“五毒醒不安宁”之际,人们要采药炼药,祛除五毒,民间挂艾蒿、喝雄黄酒、戴五彩线、制五毒符、吃五毒菜、五毒饼等节俗,都是为了留住祥瑞,避灾祛病。

端午处于春夏之交,面对这个节令可能出现的各种瘟疫,古人业已作出了预判,并形成一套完整的防疫体系,但以温和含蓄的习俗面目呈现。古人积累了丰富的防疫实践经验,提炼出简便易行的方法,并将之融入端午节俗的仪轨,代代相承。流传至今的端午习俗,无不与避疫、驱魔、止病、强身等目的相应和。

老天津人的端午

老天津人俗称端午为“五月节”。民国诗人冯文洵《丙寅天津竹枝词》写道:“门悬蒲艾饰端阳,九子盘堆角黍香。更为儿童避虫蚁,额间王字抹雄黄。”“下绷收拾绣鸳鸯,节近天中分外忙。五色丝悬长命缕,葫芦样检女儿箱。”

老天津人在端午节这天,门上贴钟馗图像,把具有特殊香味的艾叶、蒲草,悬挂在街门或屋门上。人们饮用雄黄酒,用雄黄浸泡的浓水,涂抹在小孩儿的鼻子、耳朵上,或在额头书“王”字,象征猛虎以威吓邪魅,防避毒虫伤害。李时珍《本草纲目》:“雄黄味辛温有毒,具有解虫蛇毒、燥湿,杀虫祛痰功效。”可见端午用雄黄防避毒虫不无科学道理。

流传于京津民间的岔曲《端阳节》:“端午街前卖神符,五月节令雄黄沽。朵朵榴花开瑞树,支支艾蒲悬门户。孩子额头写个王老虎,姑娘鬓边簪绫幅。”所谓“神符”即用尺幅黄纸盖以朱印,或绘天师、钟馗之像,或绘五毒符咒之形,在农历五月初,由街面店铺出售。人们购后贴于大门,以避灾驱邪。为使孩子避邪,妇女手工制作长命缕,俗称“老虎塔拉”,即用蚕茧制成老虎,用丝绸制成笤帚、簸箕,蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍等图形,用彩线穿在一起佩于身上,传说可将邪祟、疫疠尽收其中。另外,在家中悬挂“五毒图”,以驱邪祛恶,保佑阖家安康。

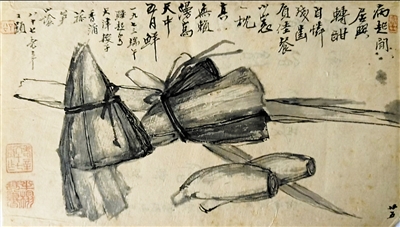

陆文郁端午画粽

端午节令食品最重要的是粽子,又称角黍,以糯米制成。北方地区最常用的制作方法:用苇叶折成三角形,里面放入江米、小枣或豆馅,煮熟后,在端午节吃。天津著名诗画家陆文郁先生,在他八十七岁的暮年,曾将端午节令食品绘为两幅画。

第一幅画面:两个三角形天津粽子、两棵香蒲、两棵竹笋。题诗:“病起闲居兴转酣,自怜残齿负佳餐。小窗一枕真无赖,漫写天中五月鲜。”所谓“无赖”即“无聊赖”,就是很无聊之意。“漫写”即随意写生(绘画)。“天中”指天中节,即端午节。“五月鲜”原指鲜桃品名,此处泛指端午节令食品。题写文字:“一九七三端午,睡起写天津粽子、香蒲、菰笋。山阴八十七老辛又题。”

第二幅为写生画,画面是天津森记稻香村制作的长形火腿粽子。分别从粽子的正面、左侧、右侧和背面描摹。画面左侧和下方文字:“火腿森记粽子,苏广一式。另有蛋黄、咸肉、甜肉、豆沙等品。一九七三年五月三十日晚刻写生,八十七老辛。”

北方粽子多以豆馅、红枣为馅,口味香甜;南方则以肉馅为主,口味咸鲜。天津自民国始,端午多有南方粽子上市。如冠生园、广隆泰、文利鲜货铺都是售卖南粽的知名商号。

龙舟竞渡未艾方兴

南北朝时期的《荆楚岁时记》写道:五月五日“是日竞渡”,即划船比赛。关于这种习俗的来源,主要的说法是屈原投汨罗江,百姓并舟疾驰以救。到了唐代,“竞渡”从祓禊的神秘气氛中解放出来,成为端午节竞技性娱乐活动,并开始与“龙舟”并用。

津门端午另一项重要活动是龙舟竞渡,俗称“赛龙舟”。清嘉庆诗人樊斌《津门小令》记载:“津门好,誉美小江南。为吊屈原溺于水,龙舟恰似箭离弦,竞渡奔向前。”清道光文人麟庆《鸿雪因缘图记》:“在三岔河口两岸迤北有望海楼……余过楼下,见龙舟旗帜翱翔,游舫笙歌来往,虽稍逊吴楚之风华,而亦饶存竞渡遗意。”后因龙舟竞渡多次发生溺亡事故,因而被政府明令禁止。

上世纪二三十年代,在今南开大学正门以南有一大片水域,名曰南大坑。自1928年以后,天津市体育协进会每年到了夏季都在南大坑举行游泳比赛。天津报人吴秋尘写有《南大坑赛水记》:“是日参观者甚多,坑中舳舻相接,围坑而列者至百余艘,举凡法国教堂、海光寺、八里台、佟楼之船,一扫而空。”“八里台一带住户,倾家坐岸上看游船,大小男女,罗列如山,坐船人看赛水,傍水人则看赛水者,循环相看,各得其乐。村儿十余,裸逐游船,且舞且噪,尤见其喜不可支。”——南大坑赛水,可视为在龙舟竞渡活动式微后,端午水上竞技民俗的变格与延续。

前几年,端午赛龙舟活动在天津方兴未艾。海峡两岸龙舟赛的参赛队伍多达几十支,比赛项目,如不同距离的直道竞速、龙舟拔河赛等也很吸引人。龙舟赛事期间,包含多种文艺活动,分为“风雅端午”“古礼端午”“民俗端午”“游乐端午”“童趣端午”等五个部分。

从天、地、人三个视角分析,独特的端午节俗其文化性体现在,一是日与月的重合,二是祛病防疫养生,三是纪念爱国诗人。端午节将自然中的节令阴阳与人的身体、生命观念有机结合,其文化更趋向于“人与自然”的和谐共生。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号