明朝以前制印多用金属、玉,辽博文物记录印材变迁——

文徵明之子开启印章石刻时代

古籍中绘文彭像。

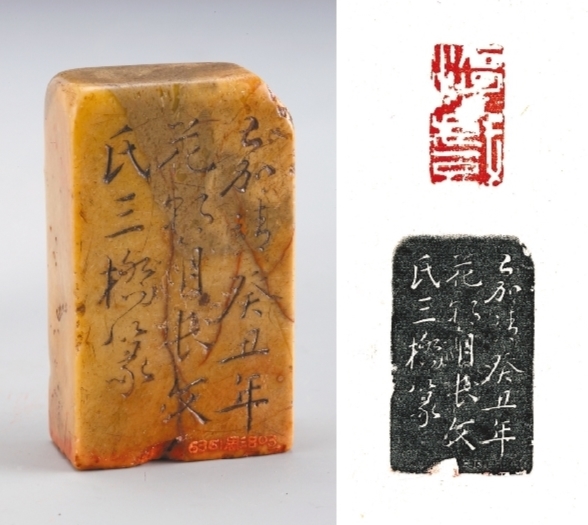

辽博展出的文彭印章及拓片。印面刻“游戏”(红底白字部分),边款上刻“嘉靖癸丑年花朝月长,文氏三桥篆”(黑底白字部分)。

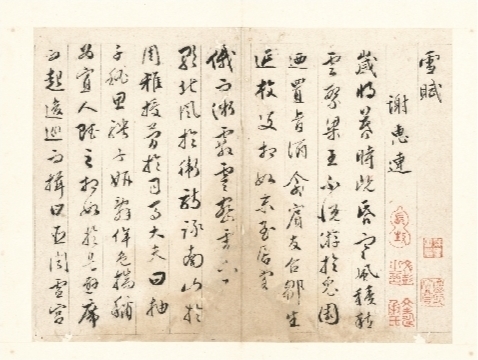

辽博藏文彭行书《雪赋》。

核心提示

辽宁省博物馆“中国历代玺印展”中,展出的明代篆刻大家文彭篆刻的一枚印章,引来众多观众驻足。文彭是文徵明的长子,是我国明代时期篆刻艺术的领军人物。他倡导在石头材料上刻印章,创新了印章形式。他提出的篆刻艺术主张被后世奉为金科玉律,他首创了印壁作款书写诗文的范式。因这些特殊贡献,文彭被后人尊称为“文人篆刻鼻祖”。

1 明代文人有了新的艺术形式

在辽宁省博物馆“中国历代玺印展”中共展出印章479枚,时间从春秋战国到近现代,跨度达2000多年。这些印章造型各异,材质囊括了金、银、铜、玉石等。聆听着讲解员的详细介绍,记者的目光被一枚明代文彭篆刻的印章吸引住。

这枚石料印章呈黄色,印面为白文篆书“游戏”二字。石料高6.6厘米,印身一侧有行书边款:“嘉靖癸丑年花朝月长,文氏三桥篆。”查阅史料可知,嘉靖癸丑年即1553年,而“花朝月长”四字,出自北宋文学家、著名词人晏殊的《踏莎行·绿树归莺》中“花朝月夜长相见”一句。“花朝月夜”指繁花似锦的早晨和皓月当空的夜晚。文彭用“花朝月长”表达希望美好的时光和景物长长久久之意。

辽宁省博物馆副研究馆员张书慧向记者介绍,这枚印章为东北博物馆旧藏,属于典型的文彭刻款风格,笔形、笔意精致入微,篆法自然,笔势挺健,疏密匀称,刀法苍劲凝练。印章采用“书丹勒碑”技法,即先在石料的一面书写字样,再用冲刀刻出文字。

史料记载,文彭(1498年-1573年),字寿承,号三桥,明朝苏州府长洲(今江苏苏州)人,官至南京国子监博士、北京国子监博士,人称“文国博”。他是书画大家文徵明的长子,家学深厚,从小就受到良好的艺术教育,工书画,善诗文,尤精篆刻,擅长篆、隶、楷、行、草各种书法字体。

在辽宁省博物馆还珍藏一幅文彭行书作品《雪赋》,笔势多变,姿态横生,可以看出其深厚的书法造诣。清人王文治曾评价其“精熟不如父,而萧散之气过之”。可见文彭书法中透露出的才情风韵在某种程度上胜于其父文徵明。文彭60岁前,一直跟随父亲从事诗书画印的创作,并且时常与围绕在文徵明周围的一大批书画名家探讨、交流,这为他以后印学的研究奠定了坚实的基础。

张书慧说,在明朝中叶以后,一些处于富庶生活状态中的文人、士大夫将新兴的篆刻艺术提升到与书画同样的地位,追求新奇高雅的情趣以显示独立品格。明代书画家李流芳(1575年-1629年)对早年刻印的回忆很能说明当时文人对这种新的遣兴方式的兴趣:“余少年游戏此道,偕吾友文休竞相摹仿,往往相对,酒阑茶罢,刀笔之声扎扎不已,或得意叫啸,互相标目,前无古人。”当时的文人以篆刻这种新的艺术形式寄托胸臆,倾诉和抒发自身情感和艺术追求。在文人寄兴写意的过程中,“游戏”是一种创作态度的表白,文彭以“游戏”二字得自在,得以追求天然的情趣来表达自身的情志、趣味和品位。

2 自篆自刻从四筐青田石开始

考古发现,印章艺术起源于春秋战国时代,至今已有2000多年历史。当时,印章主要用于封固物品信件,在物件捆扎结绳处涂上封泥,泥上加盖印章。封泥干透会与绳子粘合,保证物件在转运途中完整无缺,还可以防止别人偷拆。将印章蘸上印泥盖在纸面上,是从南北朝开始。到了唐宋元时期,书画家开始使用印章来代替签名,由于宋代文人画的盛行,印章逐渐受到文人的关注。

明代以前印章的材质主要采用金属、玉器、象牙等,这类印材质地坚硬,不易镌刻。文人做印章,多为自做印稿后再交由能工巧匠雕刻。史料记载,元代末年著名画家王冕首先采用质地较软的“花药石”(青田石)刻印,但对当时的印坛影响不大。

从明代开始,篆刻成为新兴的艺术,受到文人的喜爱。这还要从文彭偶然得到四筐“灯光冻石”的故事讲起。“灯光冻石”硬度适中,“质雅易刻笔意得尽”,由此开始使用推广,带动起文人竞相参与篆刻创作。

关于文彭偶得“灯光冻石”的故事,明末清初篆刻家周亮工著《印人传》中有记载:一天,文彭路过南京西虹桥,看到有一位老汉正与一位商人在争吵,老汉担着两筐石头,旁边一头驴也驮着两筐石头。文彭上前询问方知,双方争吵的原因是价格出现了分歧:买家不愿给付老汉运石头的钱。于是,文彭出手相助:“勿争,我与尔值,且倍力资。”就这样,文彭以两倍的价钱,从老汉手中买下四筐石头。他回家后一看,原来是“灯光冻石”和“老坑”,它们都是青田石中的名品,石质温润细腻。当时人多用它们来雕刻妇女用的装饰品。文彭想着物尽其用,便拿这些石头刻印章,“于是‘冻石’之名始见于世,艳传四方矣”。在文彭的带动下,文人大兴刻石印章,铜印时代就此结束,进入石章时代。这一变革摆脱了由匠人转刻的约束,使“篆”与“刻”合二为一,文人可以参与整个篆刻创作过程,能够以刀为笔直抒胸臆,自篆自刻风气由此盛行,直至今日。篆刻艺术也由“雕虫小技,壮夫不为”的状态升级为独立的艺术门类。

文彭不仅革新了印材,还提倡篆刻艺术应“印宗秦汉”,即学习秦汉印风。他认为秦汉文字风格浑厚,魏晋以后逐渐单薄,宋代以后的官印更是发展出屈曲回旋的“九叠篆”,这种呆板程式化的印文一直沿用到明代。文彭以其创新精神带动明代印风回归到雅正隽秀之路,也确定了他在印学史上里程碑的地位。

此外,文彭以诗文佳句入边款,使诗文、书法、刀刻法等艺术手法融为一体,开拓了篆刻艺术的表现形式。所谓边款,就是在印章背面、侧面镌刻文字,以叙述刻印的时间、缘由、赠属,或刻诗词等。据史料记载,边款的雏形最早出现在隋代官印上,当时有在印背刻上造印单位与时间的惯例,世称“背款”。明代时,由于石料印材的推广,文人篆刻创作热情高涨,边款的形式也百花齐放,不仅有印背款,还有侧面边款,从一面边款一直到四面都有边款,加上印顶,最多可达到五面款。刻制的内容也增加了图画、诗词雅句等,成为文人抒发情怀的小小天地。

文彭还创造了“双刀法”刻制边款。他先将所刻内容写在石料上,然后依墨下刀,每一笔都是双面落刀,用此法刻制的边款犹如刻碑,刀口清晰雅致,笔力遒劲大方。

3 乾隆皇帝广泛收集文彭印并题诗赞美

清代乾隆皇帝对古代艺术品钟爱至极,广泛收集不遗余力。在他统治的60余年中,清内府收藏的历代珍品比比皆是。对于古代玺印,乾隆皇帝也投入很大热情,极力收集整理,使内府的玺印收藏渐成规模。

据北京故宫博物院研究馆员郭福祥考证,乾隆时期清宫所收藏的古代玺印达2200余方,包括古铜印、玉印、牙章、石印等,其规模是当时任何一个藏家无法相比的。而在这些印章中,乾隆皇帝尤其推崇文彭印章。在《清高宗御制诗》中,题咏文彭治印的诗作有13首,且集中作于乾隆五十年(1785年)至五十二年的3年间。

史料记载,乾隆皇帝最早见到文彭印章是在乾隆四十九年(1784年)第六次南巡的时候。这一年三月,他到达杭州,驻跸西湖行宫。在杭州期间,他视察海防工程、接见江浙官员、游西湖观海潮,偶然得到文徵明、文彭、何震、甘旸的印章,极其喜爱,命名为“四美”,并仿照前人先例,将这组印章称为“明印四美”。

乾隆将“明印四美”带回北京后,放在静怡轩中时常把玩,并作《题明印四美》诗记录:“征仲工篆刻,寿承继业真。日常消读易,侠放寄居秦。何震及门者,甘旸私淑人。彬然聚四美,董画例堪循。”他认为文彭刻印篆法古雅,甚合大体,于是从乾隆五十年至五十二年之间,开始留意对文彭的篆刻作品进行收集。

此时,文彭已经去世200多年,其刻印传世不多,但乾隆皇帝在两三年内居然收集到了“陋室铭十二章”“光风霁月章”“刻杜甫秋兴章”等十多种近60枚。每得一种,乾隆皇帝都视为珍宝,必题诗咏叹,进行品评。

如在《题文彭刻杜甫秋兴第六章》中,乾隆皇帝写道:“三桥铁笔法,创古足垂今。”在《题文彭陋室铭章》中,他称赞:“曾无斧凿少留痕。”认为文彭刻印技法以刀为笔,自然洒脱,不留痕迹。对于文彭的字体风格,乾隆皇帝在《题文彭刻圣教序语六枚章》中称赞:“法称平稳辟离奇。”在《题文彭刻章》中,称“书法篆法胥古朴”,用平稳和古朴概括其篆刻特点。

由于文彭诗书画印俱佳,擅长在各个艺术门类中博采众长,他选择的诗词印文也脍炙人口。乾隆皇帝认为自己和文彭有神合之感:“附高凭净申其义,语迴神超合我诗。”

(本版图片由辽博提供)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号