“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”。在古代,想来一次说走就走的旅行可不容易,连以善于旅行著称的诗仙李白也不免感慨“行路难”。那么千百年来,古人的旅行究竟是什么情形?

【行路难 何以为缚】

古人认为,无论远近,出行都是一件不寻常的事情。在远古,当我们的祖先离开自己熟悉的地方前往一个完全陌生的地方前,需要学习各种知识以应对未知的困难,于是便有了“铸鼎象物”之说,即将牲畜、神灵的图像刻在鼎上,“百物而为之备,使民知神奸,故民入川泽山林,不逢不若(不会遇到不吉之事),魑魅魍魉,莫能逢之”(《左传》)。同时,受儒家文化影响,加之自古以来“重农抑商”“安土重迁”的观念,以及“父母在,不远游,游必有方”的谆谆教诲,也时刻警醒着古人不要轻易出行。

除此之外,限制古人出行的因素还有很多。

首先是交通不便。秦代以前只存在以各诸侯国国都以及经济都会为中心的局部交通网,不同地区的人们交流来往相当困难。以“难于上青天”的蜀道为例,若不是秦国耗费极大人力、物力修建了架空的栈道连通中原与蜀地,恐怕秦一统全国的版图上会缺失蜀地一块。随着秦汉以后“大一统”的到来和“车同轨”的实行,全国性的交通网络逐步建立,古人长距离出行成为可能。但所使用的交通工具,如陆路常用的驴、马、牛车、马车,以及水路乘行的船舶不仅使用成本高、行驶范围小,而且舒适感欠缺,极易舟车劳顿。

其次是饮食、住宿不便。古代供旅人打尖投宿的饭馆、客栈很少,旅行者必须自带粮食甚至炊具碗筷。《庄子·逍遥游》写道:“适百里者宿舂粮,适千里者三月聚粮。”意思是行前口粮要备足。至于住宿,官方提供的旅店称为驿传或驿站,在战国时期就出现了,秦统一后进一步完善,但仅供公务人员歇息。之后,民间商业性客舍、旅店逐步发展,为旅人提供了方便。但由于分布不均衡,长途旅行者在旅途中难免遇到前不着村后不着店的情况,自己想办法在野外过夜是常事。此外,各国为了限制人口流动,保持税收和治安稳定,对外出旅行者有严格的管理措施,旅行者在通过各个关卡时需要出具有关凭证。

既然远行难以实现,近郊游就成了古人喜爱的休闲方式。先秦时期,无论百姓还是贵族都热衷近郊游。到了魏晋,“返乎自然”为近郊游增添了一分精神层面的“玄游”之意,成为一种高级追求,于是诞生了竹林七贤这样的郊游名士。王羲之的《兰亭序》更是在晋朝贵族齐集郊游,曲水流觞、诗酒唱酬之际挥笔而就。近郊游也推动端午赛龙舟、重阳登高等节庆时节活动历经千年流传下来,丰富着百姓生活。

【备不足 难以上路】

如果必须远行,古人则会做好充分准备。在古代,真正能远行的人并不多,不是王孙贵族,就是文人士子或宗教僧侣,并非普通大众的行为。对他们而言,远行多是不得已而为之,多有经商、游学、游宦、游方、游猎等理由。出行前,择期是非常重要的一项仪式。《周易》中有旅卦“旅:小亨,旅贞吉”之说,表明行前需要占卜择日,以示凶吉。另外,古人行前还会“祖道”,即祭祀祖先。后来《汉书》记载李广利率军出击匈奴之前,“丞相为祖道,送至渭桥”,“祖道”便延伸为饯别、送行之意。

在物资匮乏的古代,人们在出远门时必须携带衣物、药品、生米、炊具、被褥、铺盖、盘缠、通关凭证等。汉代经过长途旅行到西北边地生活的中原人多负“橐”而行,“橐”用布制成,也有用熟制的羊皮制作的“革橐”。“行橐”则代表旅途中的一切财物,因此行橐是否充盈,成为旅行能否顺利完成的重要物质保障。

晚明旅行家徐霞客的《粤西游日记》记载了他为旅行作的准备:在游览桂林城边的岩洞时,他带了胡饼等干粮,赶在天黑城门关闭前回到住所。周围稍远的行程,比如从就日门出去,渡过漓江,探访辰山的黄鹂岩、青珠洞后,继续向东到矮山,再到尧山、铁峰山、黄金岩,得花三四天时间,他一般携带蔬菜、粮食和铺盖,夜晚在农家或寺院借宿,或直接在岩洞中过夜。这便是职业旅行家的日常。

【古人“善假于物”】

做足准备后,上路也不简单。由于我国自古疆域辽阔,地表形态千差万别,造就了古代旅行者多样的旅行方式。

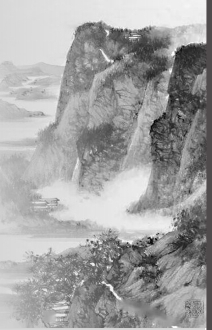

徒步应该是起源最早也是最简单的旅行方式。《山海经》中“夸父与日逐走”的叙述,记录的可能就是最早的徒步旅行。古人徒步旅行对身体素质和精神耐力都有极大考验,无怪乎徐霞客等旅行家青史流芳。徐霞客行遍大半个中国,以科学考察为目的,深入深山溶洞,攀登险峻山峰,自然主要靠双脚跋涉。他用24年行走了5万公里,导致最后“两足俱废”。徐霞客是实实在在用双脚丈量土地——今人沿着徐霞客当年的考察路线前行,竟惊奇地发现徐霞客记录的里程数相当准确,这只能说明徐霞客当年是一边勘查地形,一边数步数。

骑乘是高阶的交通形式,最早或出于军事需要。《孙膑兵法》中说“易则多其车,险则多其骑”。古人骑乘的工具较多,马、驴、牛、骆驼等皆有。道教中一直盛行老子骑牛过函谷关的传说。《晋书·阮籍传》记载,当阮籍官拜东平县令时,“乘驴到郡”,即是从家乡河南骑驴到山东东平县上任,游宦不可谓不远。诗人陆游《剑门道中遇微雨》的“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”,也是古代骑驴的明证。

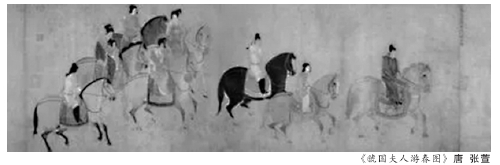

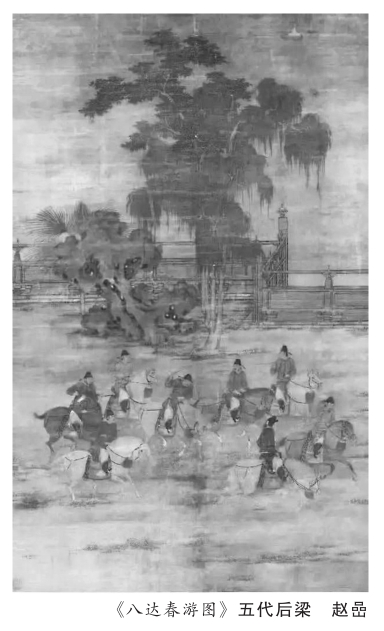

“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,骑马旅行对古人来说是一种最为快意潇洒的方式,正如李白称赞“山公醉后能骑马,别是风流贤主人”。唐代有骑马的风尚,马车更是长途旅行不可或缺的交通工具,所以马在古代文学作品和古代绘画中最为常见。但是马匹价格昂贵,还需要草料喂养,使用和保养成本高,不是一般旅行者能负担得起的。

还有一种备受旅行者青睐的出行方式便是坐船。我国境内大江大河众多,走水路可以借风力和水力到达目的地,方便快捷,也不耽误欣赏沿途风景。“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”是饱含诗意的交通方式。正所谓“直愁骑马滑,故作放舟回。江流大自在,坐稳性悠哉”。

随着造船技术的成熟,乘风破浪的出海远行也发展起来,于是有了海上丝绸之路的开辟和郑和七下西洋的壮举。可海上旅行对古人来说仍是一项巨大挑战。唐代鉴真和尚为弘扬佛法,受邀东渡日本,“然东海风骤浪高,或船覆,或粮匮,或失向,历十二载,五渡未成”,还因此导致双目失明,最终他第六次远航才到达目的地。

交通工具的多样化为古代旅人带来了便利,但行旅生活终究是苦事,来一次说走就走的旅行,获得常人不及的见闻,对古人来说着实不易。

【纵情游 逆旅人生】

纵使有千般困难、万般不易,历史上仍有无数人因各种各样的缘由踏上与众不同的征途,有的青史留名,有的默默无闻,但都用坚毅执着践行着人生价值观,也为文明的赓续留下了宝贵的精神财富。

苏东坡大半生都在路上漂泊。公元1097年,62岁的苏轼从雷州登船,前往新的贬所儋州(今海南省西北部)。那是广袤大陆之外的新世界,是其宦游生涯的最远一站。对已经尝尽政治斗争苦果,习惯被四处贬谪的苏东坡来说,跨海仍非易事。彼时他已过花甲之年,告别弟弟子由后心中难过,以为自己将客死他乡,到达儋州虽然只有一天的航程,却令他“眩怀丧魄”。

然而,个人的不幸却成就了一方水土的幸运。自古以来,海南地处天涯海角,北部沿岸有少数汉人,其余居民大多是黎人,交通不便,发展落后。豁达的苏东坡在海南结庐而居,与当地黎汉百姓一起躬耕为生,经常带上黎族的藤帽,插上花缦,赤脚渡水穿林,与农夫们一起劳作,跟孩子们一起嬉戏。当地许多学子慕名前来求学,苏东坡就自编教材教授,培养出海南有史以来第一个举人姜唐佐。苏东坡积极宣扬各民族平等,并倡导兴农,故长久以来受到黎汉百姓爱戴,自己也在精神上实现了更高层次的超脱。

意大利旅行家马可·波罗17岁随父亲、叔叔来到中国,受到忽必烈的器重,在元朝任职达17年,常奉命巡视全国各地,留下许多精彩的旅行记述。在中国行遍千山万水的马可·波罗渐生思乡之情,数次向忽必烈请求回国都被婉拒。终于,1291年,忽必烈命马可·波罗护送阔阔真公主出嫁海外,并给罗马教皇和法兰西、英吉利等国国王带去问候信,表达对各国的友好之意,马可·波罗这才有了归国的机会。

马可·波罗一行从杭州南下福建,准备从当时世界上最大的港口泉州出海。沿途他亲见福建粮食富足、物产丰富,盛产西方所需的香料,同时工商业发达,丝绸、瓷器早已远销海外,为他日后撰写影响世界的游记提供了宝贵素材。特别是他在泉州海港对中国古代造船技术的记载与传播,与近年来的水下考古重大发现“南海1号”发掘出船壳有3层外板互为印证,填补了中国古代文献对此项高超技术的记载空白,也进一步驳斥了马可·波罗未曾到过中国的论调。

这次马可·波罗的归国远洋航行一路遭遇惊涛骇浪,奋战两年多才到达波斯。“除水手外,共有六百人,几尽死亡,唯八人得免”。损兵折将严重,却不忘使命,马可·波罗一路对阔阔真公主的照料无微不至,令公主非常感激,在临别时“恋恋不舍、致为流涕”。又过了一年半,马可·波罗终于回到家乡威尼斯,并撰写《马可·波罗游记》向欧洲人介绍亚洲各国特别是中国的情况,激发了更多欧洲探险者、旅行家、商人等前往东方,为东西方文化、经济交流作出了巨大贡献。

明代旅行家徐霞客作为中国古代著名的职业旅行家,其种种旅行见闻被收录在《徐霞客游记》中,而他在生命的最后阶段都不曾停下探索的脚步。崇祯九年(公元1636年),年届50的徐霞客与江阴迎福寺的静闻和尚相约踏上远赴西南的旅程,到云南鸡足山拜访迦叶寺。谁知在途经湖南渡湘江时遇上强盗,幸亏徐霞客经验丰富,赶跑强盗躲过一劫,而静闻和尚受了伤,没能撑到广西就圆寂了。此时的徐霞客身体状况已经大不如前,但他仍带着静闻和尚的骨灰默默踏上征途。徐霞客翻越广西十万大山,进入四川越过峨眉山,沿着岷江到达甘孜松潘,渡过金沙江、澜沧江,经过丽江、西双版纳,终于到达鸡足山,了却了同行者的心愿。此后他没有停下脚步,而是在西南地区继续旅行,半年后又翻越昆仑山进入藏区,游历了几个月才踏上归途。直至54岁在家乡病逝,徐霞客才终于停下旅行的脚步。

这些旅行者克服千难万险,或远行而泽被四方,或远行体验异地的独特文化,或远行以求得真理,或只是为了实现冲破束缚、自在随心的人生价值。

(据《国家人文历史》)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号