3.2万公里的海岸线,让海洋食材成为了中华美食的重要组成部分,漫无际涯神秘莫测的海上风云多变,却源源不断送来至味珍馐。在临海地区,得天独厚的气候地理条件令人们的生活富庶而美满,辛勤的劳动人民依靠着潮起潮落的大海感恩地接受着自然的馈赠,在交通运输条件不够便利的古代,大海里丰厚的海产资源令临海地区的人们可以享受到其他地区难以想象的鲜美滋味。

而在众多海味中,鲈鱼可以说得上是数一数二的鲜美佳肴,肉质嫩滑肥美,营养丰富,引得不少诗人甚至专门作诗来认证它的食用价值,一尾尾鲈鱼就这样游进了诗歌里,成为中国文化的一部分。古往今来,如果要论餐桌上的食物,可能没有一种食物比鲈鱼更具有中国化的人文情怀。

在《本草纲目》中,李时珍对这一尾鲜味的记述是“黑色曰卢。此鱼白质黑章,故名”,“长仅数寸,状微似鳜而色白,有黑点,巨口细鳞,有四鳃”。李时珍认为,鲈鱼即松江的四鳃鱼,据其所述,鲈鱼状微似鳜鱼而色白,有黑点,巨口细喙。

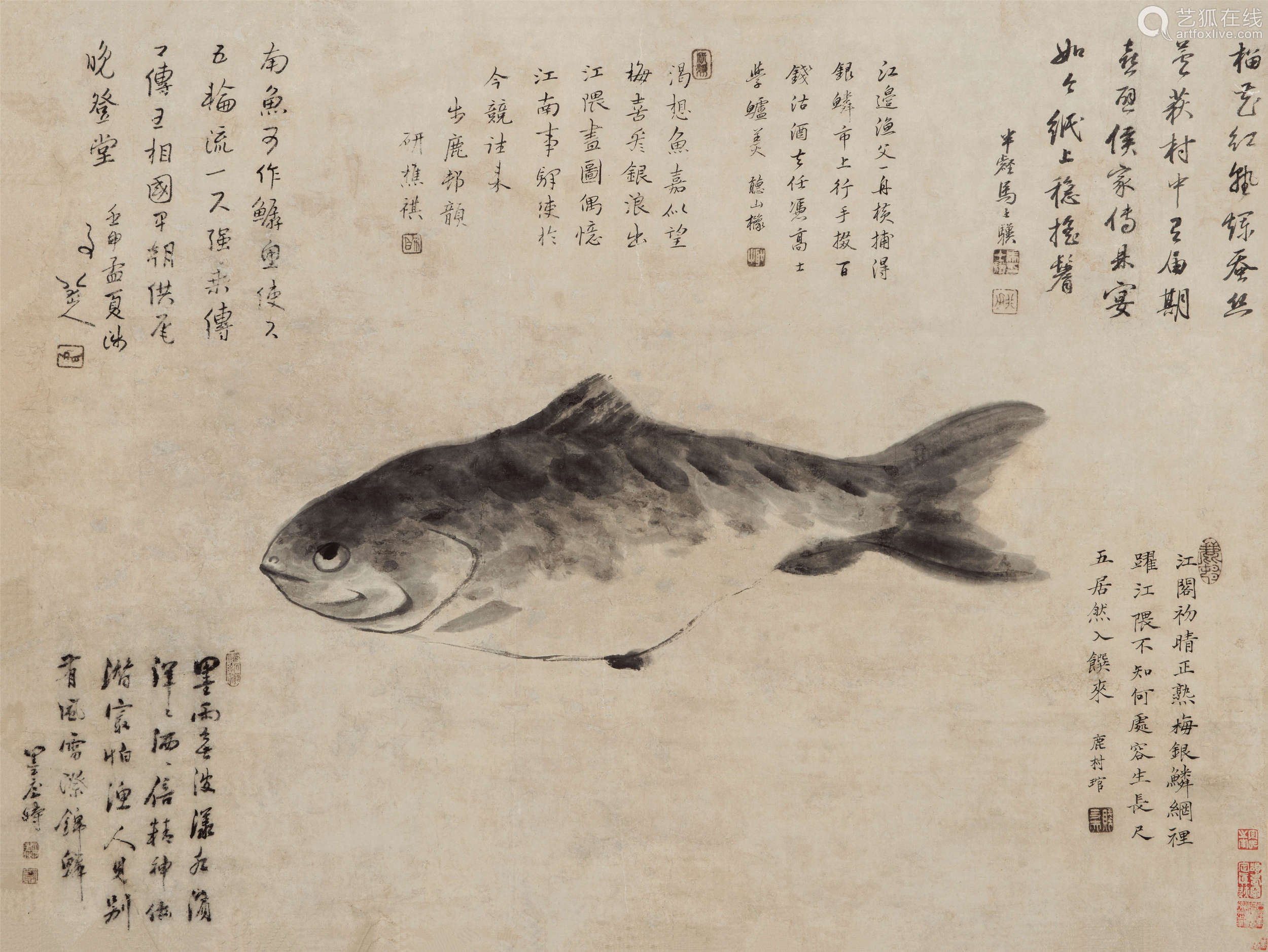

明末清初画家朱耷画作《鲈鱼图》

最早关于鲈鱼的记载可以追溯到《后汉书·左慈传》,书中所述曹操在宴请宾客时候说道“今日高会,珍馐略备,所少松江鲈鱼耳”,意思是今天的重要聚会稍稍给大家准备了点珍馐美味,但是松江鲈鱼还没现身呐。

在历史上,有着一个关于鲈鱼的成语,曰“莼鲈之思”,这个典故出自《世说新语》。主人公张季鹰是吴中人士,即在如今的江苏苏州。张季鹰在东吴做官,纷争的三国局势令这位本性潇洒不羁的文人颇为憋闷,抱负难以施展,在一日经过一艘停泊的扁舟之时,听闻里边传来高雅琴声,他似乎觉得这琴音同自己心境是如此相合,便登船拜访,与演奏的贺循虽素未谋面却一见如故,当即畅聊起来。

二人对这时下的世风与人生理想进行一番探讨,发现聊得十分投机,都对动荡的局势很是失望。张季鹰在被东吴召去做官时,心中十分烦闷,对现实中已经无甚期待的他毅然决然地选择归隐山林,对朋友说:人要活得顺从自己的心意,要让自己的心灵自由,怎么能为了功名利禄就去做官呢?然后便作诗一首,诗曰“秋风起兮佳景时,吴江水兮鲈鱼肥;三千里兮家未归,恨难得兮仰天悲”。

这时正张季鹰是家乡吴江水里鲈鱼肥美的季节,《晋书》里张翰(张季鹰)传也记录下了这个故事“翰因见秋风起,乃思吴中菰菜、莼羹、鲈鱼脍”。因此,便有了“莼鲈之思”来表达对于家乡的思念之情,张季鹰为了鲈鱼辞官也传为了一段佳话。

先有西晋张翰因想起家乡鲈鱼的美味而辞官,后有李白大呼“吴中张翰称达生,秋风忽忆江东行。且乐生前一杯酒,何须身后千载名”。更是在《秋下荆门》中写道:“霜落荆门江树空,布帆无恙挂秋风。此行不为鲈鱼鲙,自爱名山入剡中。”辛弃疾则援引张翰旧事,在《水龙吟》写道:“休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?”范仲淹也不放过人们对鲈鱼的喜爱之情,借此来展现诗人的人文关怀,在江边一边饮酒品鱼,一边写出了“江上往来人,但爱鲈鱼美。君看一叶舟,出没风波里”的诗句。

除了范仲淹,陆游也喜欢吃鲈鱼,他有一首《买鱼》:“两京春荠论斤卖,江上鲈鱼不直钱。斫脍捣齑香满屋,雨窗唤起醉中眠。”

陆游说,四月鲈鱼产籽,身体瘦弱,本不是最好的食用季节,但这时候的鲈鱼价钱便宜,吃得尽兴。陆游买了鲈鱼,做成切脍,那叫一个香呀。怎么能不喝一点酒呢?美酒配上鲈鱼,不觉之间微醺。春雨轻轻地敲窗,檐下雨水成线,一杯一杯复一杯,不觉之间喝高了,就在这春意中醉眠,人间的美事啊。

而唐代诗人李郢在浙江去赴朋友的离别宴,尝过鲈鱼之后便赋诗“麦陇虚凉当水店,鲈鱼鲜美称莼羹。”来记录下宴席上那美味的一口,鱼羹本就鲜掉眉毛,再加上当地特色莼菜的增色,想必这场分离的惜别之情早已被对鲈鱼的回味所冲淡了吧。

同时代的另一位诗人赵嘏也是鲈鱼爱好者,当他孤身一人在苍凉的边塞抬头仰望点点星空时,秋季的萧瑟与清冷令他对自己坎坷悲凉的遭遇怅惘之余,还在担心着“鲈鱼正美不归去”,同张季鹰一样,那故土的鲈鱼此时此刻正是肥美的时节却也无法回去,赵嘏回想起家乡难以忘怀的却是一尾附着诗性的鲈鱼,足以见得这一口鲈鱼该是叫多少背井离乡的人魂牵梦萦。

“诗鬼”李贺笔下的鲈鱼,也带着他独特的诗风,一首《江南弄》的诗名本就带着闲散的雅趣,诗文里还写“鲈鱼千头酒百斛,酒中倒卧南山绿。”数以千计百的鲈鱼成为一杯又一杯黄酒的下酒菜,喝醉了的李贺斜躺在江南的轻柔飘逸的柔风中,微醺里只见那南山一片模糊的翠绿景象,吃着鲈鱼,酩酊大醉。这种洒脱惬意令人羡慕的同时,也难免勾起人想尝一口鲈鱼的念头了。

诗人们对于鲈鱼,从来不吝啬笔墨与赞美,王士祯写“好是日斜风定后,半江红树卖鲈鱼。”的盛产时节。李珣作“春酒香熟鲈鱼美,谁同醉?缆却扁舟篷底睡。”热气升腾的鲈鱼里引人沉醉春酒香。还有范成大“西风吹上四鳃鲈,王松酥腻千丝缕。”一句几乎是让鲈鱼的口感透过纸墨,甚至能感受到千年前诗人的惊艳之情。

杨万里更是品味鲈鱼的高手,对极品鲈鱼的捕捞的时机、丈量的长短、体态的肥瘦,以及鳞片、鱼唇甚至是斑纹都作出了要求,“鲈出鲈乡芦叶前,垂虹亭下不论钱。买来玉尺如何短,铸出银梭直是圆。白质黑章三四点,细鳞巨口一双鲜”。

通过文字的传承,鲈鱼在漫长的历史长河中形成了独特的文化符号。不论是文人风骨的清高,还是风花雪月的怡情,这一尾大自然的馈赠也绝非一座美味孤岛,四方食事不过一碗人间烟火。如今的白蕉海鲈正把千年前古人念念不忘的一口鲜味,从塘头带到如今千千万万的餐桌上,让古往今来的人们在食物上共同追寻历史的痕迹。

(文/羊城晚报全媒体记者 李旭)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号