一千多年前的冬天,白居易写下“夜深知雪重,时闻折竹声”,感叹被褥冰凉、大雪压断了竹子,可见天气之冷。

相比于现代,古代的冬天更为漫长,“才见岭头云似盖,已惊岩下雪如尘。”“寒风吹我骨,严寒切我肌”。

漫漫严寒冬季,不禁令人好奇:没有暖气、空调,古人如何御寒保暖?新江苏记者日前在文博部门采访时,有了不少新奇的发现。

五花马、千金裘

无衣无褐,何以卒岁。古代过冬,虽然没有羽绒服,却有“冬衣”的存在。

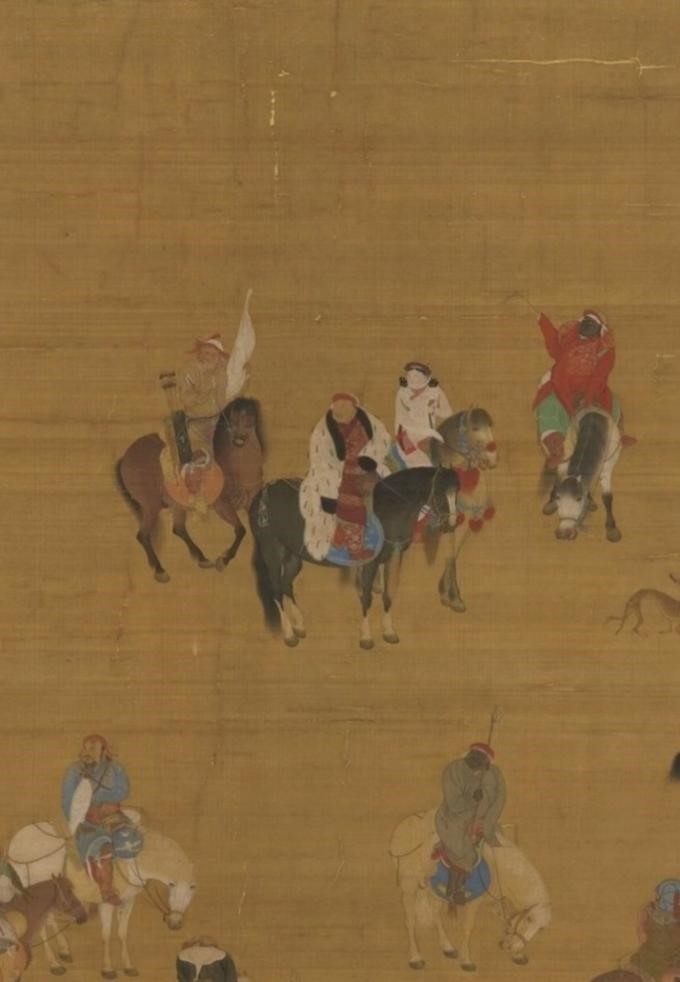

原始社会,人们依靠动物皮毛制作冬衣。到了文明社会,大户人家还是穿狐狸皮、貂皮等贵重兽皮制成的裘。“裘”代表着身份的尊贵,在诗词中屡见不鲜,如李白诗中“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒”,苏轼词中“锦帽貂裘,千骑卷平冈”等。普通的老百姓,冬衣大多是用柳絮、芦絮之类的絮状物填充物制成的“袍”,但是衣服既不能很好地保暖又不美观。

东汉时期,蔡伦改进造纸术,用树皮、麻头等材料作纸,坚韧敦厚,耐折耐磨,“纸衣”也成为古人御寒方式之一。在《旧唐书·回纥传》中就有记载当时人人都穿纸衣的盛状:“回纥纵掠坊市及妆、郑等州,比屋荡尽,人悉以纸为衣。”

到了元朝,棉花由南方传入江苏地域,江苏的棉纺织业迅速发展,“农暇之时所出布匹,日以万计”,许多冬衣也都使用了棉花。苏辙有诗写道:“永漏侵春已数筹,地炉犹拥木绵裘”,诗中的“木绵裘”相当于今天的棉袄。

将迎阳艳作好春,正要火盆坐暖热

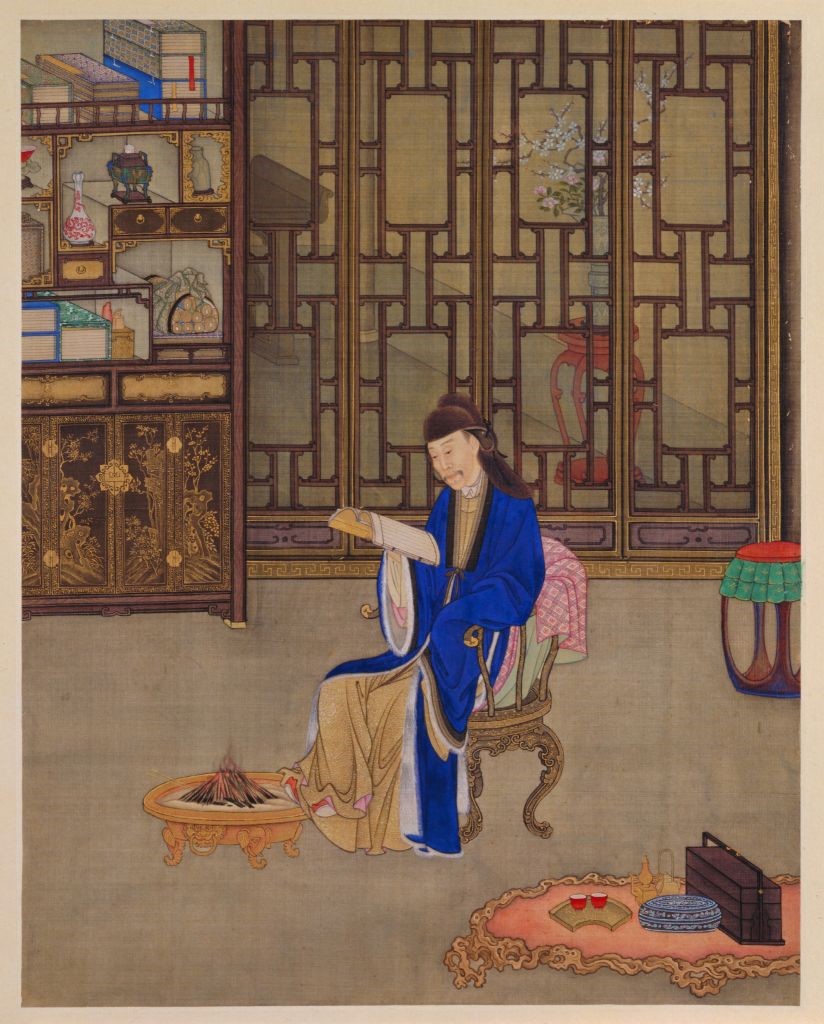

毋庸置疑,在几千年的历史长河中,烤炭火是古人最主要的取暖方法。不论贫富,古人们都“伐薪烧炭”,不同的是,富贵人家用精致的金属火盆,平民人家则使用泥盆。

火盆可随时点燃和熄灭,自由控制“供暖”时间和热度,快速高效。聪明的古人还会合二为一:在火盆里烧松枝,可为居室添香;在火盆上浇点水,秒变“加湿器”。

因为火盆里要烧木炭或柴火取暖,所以薪炭在古代是生活必需品。官员发俸禄,不光发钱发米还要发薪炭。今天的年薪、月薪的“薪”,最初就是薪炭柴火的意思。

红袖添香炉添暖,古人的“暖宝宝”

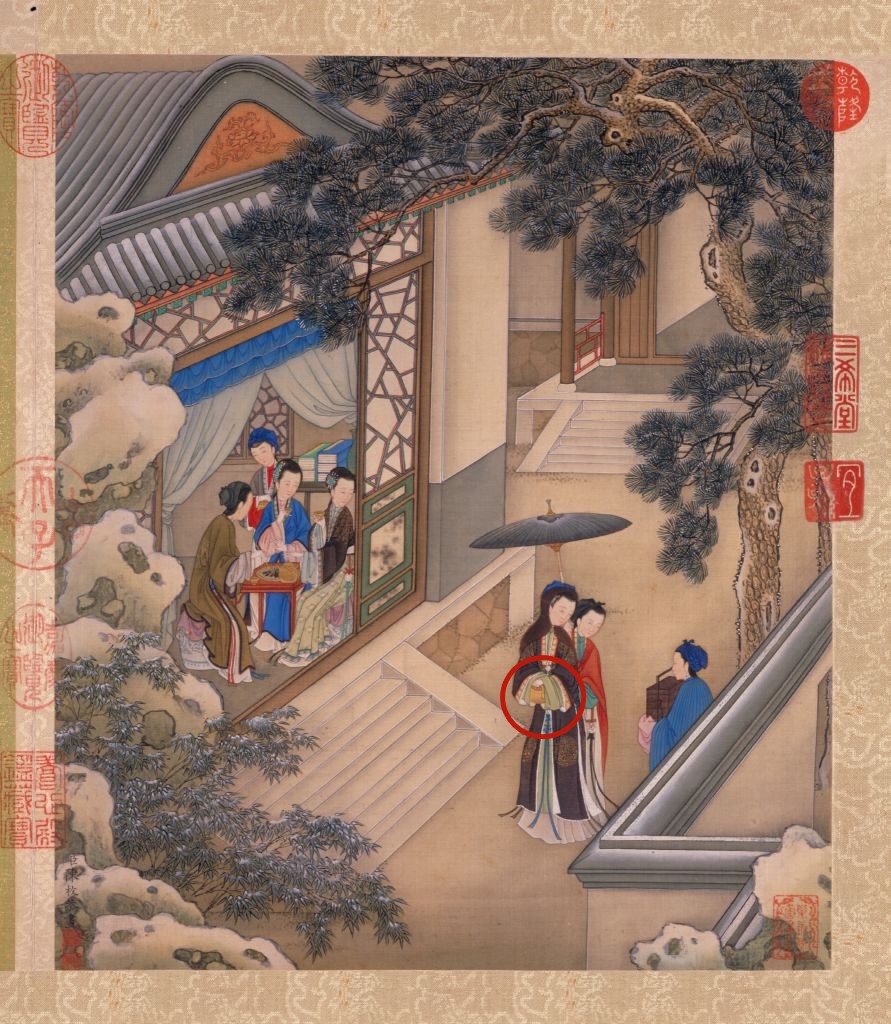

火盆形制较大,不方便移动,所以古人又发明了迷你版火盆——手炉。手炉形制如小瓜,内置火炭或尚有余热的灶灰,可以捧在手上,笼进袖内,所以又名 “捧炉”“袖炉”。

作为取暖工具,“手炉”在我国历史悠久,其起源说法不一。一说源于春秋时的楚国,因潮湿楚人将香草放入带孔的熏炉中焚烧散气,继而发明手炉;另一说是源于隋代,隋炀帝南巡到江苏,天气寒冷,当地县官让铜匠做了一只小铜炉,内置火炭取暖,隋炀帝称之为“手炉”。

明清时手炉最为盛行,清末以后逐渐衰落,至二十世纪五十年代初,只在江浙一带还有少量生产。《红楼梦》第八回中就有关于“手炉”的描述:“可巧黛玉的丫环雪雁走来,给黛玉送小手炉儿,黛玉接了,抱在怀中。”

千钱买脚婆,夜夜睡到明

既有手炉,自然也有与之相对应的脚(足)炉。它比手炉要大一些, 可放在脚下暖足。

炉中灌满热水后,就可放进被窝取暖,也可随身携带,类似于如今热水袋的功能,因此又称为 “脚婆”、“汤婆子”。宋代黄庭坚在《戏咏暖足瓶》中说:“千钱买脚婆,夜夜睡到明。”

围炉聚炊欢呼处,百味消融小釜中

“吃”是身体热量的重要来源,适宜的食物可以提高人体的御寒能力。说到以食取暖,就不得不提火锅,一种南北两地都十分热衷的食物——重庆火锅、北京涮肉火锅……

其实,古人也是火锅的忠实粉丝,最早能追溯到春秋战国时期。在西汉的时候,就已经出现了铜火锅。

2009年,江苏盱眙县境内大云山西汉墓出土一件分格鼎,与如今的九宫格火锅异曲同工。鼎内布有5个错落有致的小格子,中间圆格外面再分出4格,既方便有酸、辛、咸等不同饮食习惯的食客,又能让鸡鸭鱼肉放在不同格子内避免串味,一锅顶五锅。

“冬夜夜寒觉夜长”,漫漫冬日,寒意愈盛,古人发明出了多种多样的取暖方式,并为后世所沿用,展现出了劳动人民的无穷智慧和非凡创造力。(新江苏·中国江苏网记者 孙秦旺)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号