岳飞画像

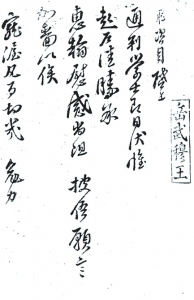

《致通判学士帖》(局部)南宋岳飞(南宋拓)上海图书馆藏

南宋绍兴七年(公元1137年)秋,长江的一条船上,坐着三十五岁的岳飞。七年前(公元1130年),岳家军经过浴血奋战,从金军手里夺回了长江下游重镇、六朝时的古都——建康府(今江苏南京市)。

三年前(公元1134年),岳家军又收复了襄汉六郡,从而使南宋王朝取得了对长江流域的控制权,稳定了宋高宗赵构在临安(今浙江杭州市)的统治。南宋政权虽然建立已有十年,但到绍兴五年(公元1135年)的秋后,南宋政权的统治局势才算逐渐出现了一个比较稳定的状态。

此时,长江又恢复了它的平静,像一幅风景画,横亘在岳飞眼前。除了流水的声音,以及岸边苇丛里偶尔传来的野鸭的叫声,四周安静得什么声音都听不见。岳飞这些年南征北战,已经习惯了惨烈的厮杀声、叫喊声、兵戈相撞声、擂鼓助威声,岳飞的世界里充满了声音,对于眼下的寂静,却感到几分陌生。

壹

不避嫌疑

为国家社稷冒险写奏章

但岳飞的内心并不安静,在他心里,“靖康耻,犹未雪”,十年前被金国俘虏的徽、钦二帝,还在北国的冰天雪地间痛苦挣扎,苟延残喘。那时岳飞或许并不知道,宋徽宗已于两年前死在了五国城,他“迎回二圣”,洗雪靖康之耻的梦想,正离他越来越远。那时的岳飞,还在思忖着一件“大事”。他对赶到九江与他会合的随军转运使薛弼说:“我这次到朝廷上,还将奏陈一桩有关国本的大计。”

于是,船上的岳飞,写了一份奏章。他笔锋沉静,抗拒着船体的摇晃,优美的小楷字体,无声地落在纸页上。

当薛弼看见岳飞写下的文字,脸上陡然变色,说:“身为大将,似不应干预此事。”

岳飞说:“臣子一体,也不当顾虑形迹。”

这些对话,都被记录下来,所以我们今天依然能够知晓。

唯一不知的,是这份奏章的内容。这份奏章没有保留下来,我们无法再看到它原初的样子。

薛弼认为岳飞不应干预的,是什么事呢?

岳飞正在写的,竟是一份请求将建国公赵伯琮正式立为皇太子的奏章。

那一年,宋高宗赵构才三十岁,除了因惊吓导致的身体功能障碍,其他什么毛病都没有。急急切切地要求立太子,岳飞你这是什么意思呢?

岳飞所做的,当然是为了社稷国家。但这的确超出了一员武将的职权范围。

所以,当带着奏章,在建康府的宫殿上朝见高宗时,岳飞的内心突然犹疑起来,不像他在船上写奏章时那样自信满满,以致他宣读奏章的声音都有些颤抖,几乎读不成句。

文献记载,那时恰好有一阵风吹过来,吹得岳飞手里的奏章起伏不定,看上去好像他的手在发抖。他的声音在抖,手也在抖,他的手随着声音在抖,声音也随着手在抖,让整个觐见过程变得颇为难堪,对双方来说,都成了一场煎熬。

终于,他耳边传来了皇帝的声音:

“卿言虽忠,然握重兵于外,这类事体并不是你所应当参与的。”

听到皇帝的话,岳飞立刻面如死灰。

他脸色的变化,连宋高宗都看得清清楚楚。

薛弼登殿时,宋高宗对他说:“岳飞听了我的话,似乎很不高兴……”

第二天,宋高宗见宰相赵鼎,又提到昨天的事:“岳飞昨日奏乞立建国公为皇子,这事情不是他所应当参与的。”

赵鼎答曰:“想不到岳飞竟这样地不守本分!”

退朝后,赵鼎又把薛弼找来,对他说:“岳飞是大将,现时正领兵在外,岂可干预朝廷上的大事?怎么竟不知道避免嫌疑?”从宰相的口气听得出来,岳飞这件事,挺出格的。

岳飞在觐见皇帝后,就灰溜溜地赶回江州军营,但他的心里,却蒙上一层阴影,爽快不起来。他意识到了自己的“多嘴”,他一定想尽快忘记这件事。他或许不会想到,这次建康之行,将成为他一生命运的拐点。

贰

一统天下

赵匡胤“杯酒释兵权”

立太子这件在岳飞看来完全正当的请求,为什么被赵构、赵鼎定义为“不守本分”“干预朝廷”?朝廷为什么不愿意被岳飞“干预”?宋高宗到底怕什么呢?

一切似乎还应从王朝初建时说起。

我们都知道,宋太祖原本是后周的节度使。在后周显德六年(公元959年),奉旨抗击契丹和北汉联军时,在开封东北二十公里的陈桥驿(今河南封丘东南陈桥镇),被手下将一件事先备好的黄袍披在假装醉酒刚醒的赵匡胤身上(其实是赵匡胤的弟弟赵匡义和一些亲信提前做了准备),“糊里糊涂”地当上了皇帝,于公元960年建立大宋王朝,史称“北宋”。赵匡胤从此南征北战,于公元975年平定南唐李煜政权。一年后,赵匡胤却在“斧声烛影”的历史谜团中神秘驾崩。又过三年,宋太宗平定北汉刘继元政权,基本上一统了天下,使北宋成为中国历史上继夏、商、周、秦、汉、西晋、隋、唐之后,第九个统一中国的王朝。

这九个大一统王朝中,唯有宋朝是以兵不血刃的方式“夺权”建立的,这得益于赵匡胤的军事实力。军队强而朝廷弱的格局,成就了赵匡胤。

自赵匡胤建立大宋的那一天起,就对武将怀有一种深度不信任。因为他的位置已经转换——从前他是武将,以军事实力推翻了皇帝,而今他是皇帝,要提防被手下的武将推翻。

因此,立国之初,削弱武将对朝廷政治的控制就成为宋太祖改革的重要目标。他最大手笔,就是“杯酒释兵权”了。在《续资治通鉴·卷二·宋纪二》中,毕阮对“杯酒释兵权”的过程有精彩的记载:建隆二年(公元961年)七月初九日,晚朝时分,宋太祖把石守信等禁军高级将领留下喝酒。“酒酣,屏左右谓曰:‘我非尔曹力,不及此。然天子亦大艰难,殊不若为节度使之乐,吾终夕未尝高枕卧也。’”

领导讲话,重点要听“但是”,这弦外之音,石守信自然听得出来,惊问其故,宋太祖说:“居此位者,谁不欲为之?”

石守信等人似有所悟,叩头说:“陛下何出此言?今天下已定,谁敢复有异心!”

宋太祖说:“卿等固然,设麾下有欲富贵者,一旦以黄袍加汝身,汝虽欲不为,其可得乎?”

这一席话让大家失色,他们惊恐地哭了起来,恳请宋太祖给他们指明一条生路。

宋太祖早已准备好了“预案”,对他们说:“人生如白驹过隙,所为好富贵者,不过欲多积金钱,厚自娱乐,使子孙无贫乏耳。卿等何不释去兵权,出守大藩,择便好田宅市之,为子孙立永远之业,多致歌儿舞女,日饮酒相欢,以终其天年!朕且与卿等约为婚姻,君臣之间,两无猜疑,上下相安,不亦善乎!”

叁

心有余悸

对武将深怀提防之心

“大哥”发了话,弟兄们就应该“懂事”。第二天,石守信一干人等纷纷上表,称病辞官,要求解除兵权。宋太祖欣然同意,令罢去禁军职务,到地方任节度使,废除了殿前都点检和侍卫亲军马步军都指挥司。

禁军就是“中央军”,是直辖于皇帝,担任护卫帝王或皇宫、首都警备任务的军队,《水浒传》里的“豹子头”林冲,就是八十万禁军教头。改革后的禁军,分别由殿前都指挥司、侍卫亲军马军都指挥司和侍卫亲军步军都指挥司,即所谓“三衙”统领。

这是一次伟大的饭局、一次双赢的饭局、一次载入史册的饭局,各个王朝费出吃奶的劲儿都摆不平的军权分配问题,在赵匡胤的谈笑间,灰飞烟灭了。

这是宋代第一次大规模地削减兵权。两百多年后,到了南宋时代,皇帝赵构削减兵权,也是宋朝历史上第二次削减兵权,就不像第一次削兵权那样,以“请客吃饭”的方式进行,不再那样“文质彬彬,那样温良恭俭让”,而是毫不掩饰地露出了权力的“枪杆子”,岳飞,则刚好“撞”到了这个枪口上,不幸沦为赵构“开刀祭旗”的牺牲品。

赵匡胤是从五代的乱局中走出来的,自己又是以节度使的身份得天下的,所以对军人势力,他心有余悸,他说:“五代方镇(即藩镇)残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也。”一语道出了对藩镇的提防之心,派文官治理藩镇,即使他们再贪腐,造成的损失也比不上武将一个人的危害。

赵匡胤曾与宰相赵普谈论后晋的贪财宰相桑维翰,说:“措大眼也小,赐与十万贯,则塞破屋子矣!”在他看来,文官贪财,反倒容易控制,就像一头猪,喂饱了就无欲无求了,武将则是猛虎,桀骜不驯,尾大不掉,说不定什么时候就会咬人,使天下大乱,使天地翻覆。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号