内容提要:坐落在海南海口的“五公祠”和“苏公祠”,是为纪念唐宋时期被贬谪来琼的李德裕、李纲、李光、赵鼎、胡铨五公和苏东坡而建。其中李光的地位超越他人而仅次于苏东坡,被赞为“五公之首苏公之亚”。南宋宋孝宗赐谥号为“庄简”,《四库全书总目提要》称其诗词“志谐音雅,婉丽多姿,大抵多托兴深长”,更多的史料记载表明,李光以家国情怀、清正廉洁和无私无畏的轶事典故为后人树立了榜样。为此,本文系对李光孝德孝廉精神的挖掘和溯源。

孝德孝廉文化是中华民族的文化精髓。在漫长的历史进程中,孝德孝廉文化始终是中华文明的核心组成部分。

浙江上虞孝德孝廉文化更是渊源流长,留下的史料和遗迹多不胜数,如孝感动天的虞舜、投江寻父的曹娥、合浦还珠的孟尝、舍身救祖母的朱娥、为父伸冤的诸娥、孝顺媳妇包娥、钓鳊孝老母的谢安、因孝上太学的王充等。目前尚存的遗址遗迹有大舜庙、舜井、曹娥庙、朱娥庙、孝闻岭、称山石亭孝德碑、小越孝子里、五夫孝子碑等等。“居家尽一孝字,做官尽一廉字,立朝尽一忠字。进则乐天,死而后已。”这是李光的家训,本文论述的虞籍乡贤南宋名臣李光,更是中国孝德孝廉集中体现的代表。

时势艰难重任担

李光(1078—1159年),字泰发,越州上虞(今浙江上虞五夫)人,唐太宗李世民的第十六世孙。宋徽宗崇宁二年(1103)与兄通直郎同入太学。宋徽宗崇宁五年(1106年)为进士,从此步入政坛。他的一生处在北宋趋于灭亡,南宋偏安江南苟延残喘风雨飘摇的年代,在北宋、南宋的政治舞台上沉浮50余年,历经北宋徽宗、钦宗和南宋高宗三个朝代。其间,做过小至七品芝麻官的知县,大到副宰相参知政事近四十个官职。其中绍兴二年(1132)、绍兴五年(1135)、绍兴八年(1138)先后三次出任吏部尚书,被时人赞为“儒林仪表,国家栋梁”。

南宋英集殿修撰『庄简公』李光(范明良 绘)

南宋英集殿修撰『庄简公』李光(范明良 绘) 忠肝义胆仕途坎坷

李光为南宋四大名臣之一,他的仕途看似春风得意,实则危机四伏,充满杀机。由于他秉性耿直、为官清正,又敢言直谏,不留情面,故此得罪了不少贪官奸臣。尤其在秦桧为相期间,面对朝廷重臣,他更是不畏权贵,大义凛然,对秦桧卖国求荣、议和投降的行为进行面对面的驳斥和抗争,从而遭致秦桧一伙的嫉恨,为此他曾三次拜相三次被免,最后被流放到当时还是蛮荒之地的海南岛长达12年之久,比其前辈苏轼被流放海南岛3年还多9年。

李光的仕途是艰险的,命运也是坎坷的,但他为国忠诚,为官清廉,一心为民的精神是令人敬佩的。宋高宗赵构曾言:“卿昨面叱秦桧,举措如古人。朕退而叹息,方寄卿以腹心,何乃引去?”宋理宗赵昀敕亦赞李氏家族曰:“衣冠朝像,科第传家,簪缨继世,忠孝和友,子孙永传。”李光力争抗金,精忠报国等事迹广为传颂后,受到人们的敬仰和赞美,《宋史卷》和《清四库全书》曾为他立传,清光绪十五年(1889)海南海口为李光等忠义之士建了五公祠,明初建于丰惠的乡贤祠为他入祠供祀,安徽宣城也为他建祠庙祭祀。

李光以家国情怀、清正廉洁和无私无畏的精神为后人树立了光辉典范,更为当今的廉政建设注入了具有生命力的历史文化基因。

以李光谥号『庄简』为名的庄简古井(刘育平 摄)

以李光谥号『庄简』为名的庄简古井(刘育平 摄)

李光家人为家乡创办了上虞第一家书院——月林书院,曾蒇书数万卷。(刘育平 摄)

李光家人为家乡创办了上虞第一家书院——月林书院,曾蒇书数万卷。(刘育平 摄) 孝德家风天下传

元符元年(1098年),李光的父亲李高因病去世,李光恪守孝道,居丧尽礼,在家守孝三年。李光贬谪之时,长子李孟博和三子李孟醇执意随侍父亲同行,一路坎坷,相互照顾,同甘共苦,先后早逝于琼州和藤州。李光写下《悼亡子诗》:“脱屣尘寰委蜕蝉,真形渺渺驾非烟。丹台路杳无归日,白玉楼成不待年。宴坐我方依古佛,空行汝去作飞仙。恩深父子情难割,泪滴千行到九泉。”李光的东床快婿潘畤也是一位孝道之人,李光贬官在外,他与夫人在家照顾好老老小小,陆游曾赞曰:“公(潘畤)独毅然与夫人朝夕于岳母管夫人之旁。相其家事,始终如一。”他在五夫创办上虞第一家书院月林书院,邀请朱熹等人前来讲学,当时名声很大。元朝孔克奇在《至正直记》里说:“予至上虞,闻庄简公光无书不读,蓄书数万卷。子孙不肖,且粗率鄙俗,不能保守,散于乡里之豪民家矣。读其家训,不觉为之痛心也。”

李光的家风家训家规是留给后人的一笔宝贵财富。孔子曰:“教民亲爱,莫善于孝。”中华优秀传统文化是社会主义核心价值观重要思想源泉,挖掘、传承并发扬光大以李光为代表的优秀传统孝德孝廉文化,从小就要了解中国千年不腐的孝德孝廉文化观,是培养新时代具有家国情怀、敢于担当的优秀人才不可或缺的重要一课,更是中华民族伟大复兴中国梦重要的现实基石与强大保证,这正是“孝德孝廉问古今,李光家国世代传”。

以诗言志传后世

李光的文学成就很大,其作品更是记载与传播他孝德孝廉文化思想的重要载体,他有前后集三十卷(《宋史·艺文志》)、《两宋名贤小集》卷一五八存《椒亭小集》一卷,清四库馆臣据《永乐大典》辑有《庄简集》十八卷。李光的诗,以影印文渊阁《四库全书·庄筒集》为底本,参校清乾隆翰林院抄本(简称院本,藏北京图书馆)、《椒亭小集》(简称小集)等。新辑集外诗编为第八卷。清王鹏运《南宋四名臣词集》录李光《庄简词》一卷。《山阴天乐李氏家乘》称其曾著有《易传》十卷、《兵略》十卷、《文集》四十卷、《神仙传》十卷。李光的《水调歌头·兵器暗吴楚》“兵器暗吴楚,江汉久凄凉。当年俊杰安在,酌酒酹严光。南顾豺狼吞噬,北望中原板荡,矫首讯穹苍。归去谢宾友,客路饱风霜。闭柴扉,窥千载,考三皇。兰亭胜处,依旧流水绕修篁。傍有湖光千顷,时泛扁舟一叶,啸傲水云乡。寄语骑鲸客,何事返南荒。”诗中饱含报国效忠,忧国忧民的家国情怀。

李光诗词今存总数近500首,不仅记载了宋代的民风民俗,更记录了他以诗言志,对当地百姓的深厚感情和对贪官污吏的批判。《宋史》记载他贬谪期间:“论文考史,怡然自适,年逾八十,笔力雄健。”研究李光的诗词,堪称是一次对其孝德孝廉精神的挖掘和溯源。

名垂青史显风范

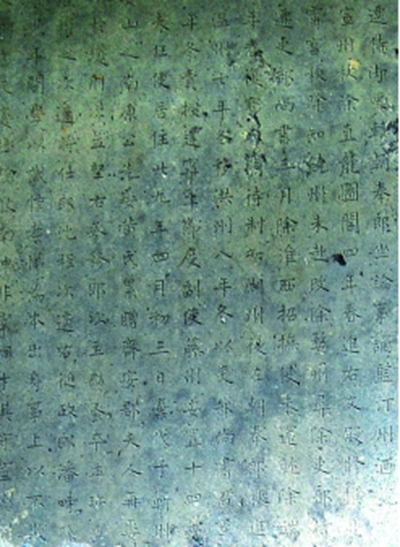

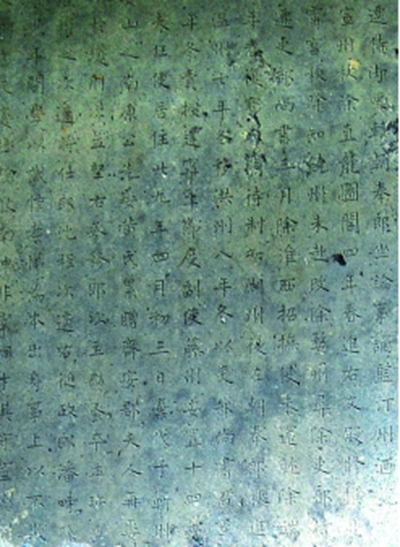

绍兴二十五年(1155)十月秦桧死后,皇帝发布大赦,李光移至广西柳州。绍兴二十九年(1159)李光被召为左朝奉大夫,诏返京城,在归途中不幸病故,葬于上虞五夫邻近的姜山。李光碑铭于2005年8月在浙江省余姚市姜山盗墓穴的泥坑深处出土,碑高116厘米,宽65厘米,厚9.5厘米。碑铭背部为毛面,底部有榫,高8厘米,为青石材质。碑文共24行,每行47字,全文共计1000余字,为碑铭主人李光次子李孟坚泣血谨书。墓志铭分前后两段记述了李光家族的世系渊源和其一生官宦升迁的经历。当年李光后人到姜山落户守墓,继续行孝道,此碑由当地村民李光后裔李春芬发现后精心妥善保存,守护着这个珍贵的历史文物。

2005年在宁波发现的李光墓志铭

2005年在宁波发现的李光墓志铭 李光墓志铭部分摘录:“盖公之立朝廷,仕州县,慷慨激切于天下事,知无不为,不避仇怨。类如此,晚居政地,意欲扶持国论,从容赞画一政一事,务合天下之公论,坐是与权臣浸不合,虽身去国而犹抗疏论事不已,于是奸臣切齿,必欲置公死地,留落岭海几二十年,虽蹈百谪、滨九死而胸中坦然。盖信道笃而自明,死生祸福不足以动其心也。惟先公道德文章,节行勋业,著在天下者,必得当世大贤之作,而显诗之,以信后世。”这是对李光一生精辟的写照。

孝德孝廉是中华民族的优良传统,今天,在奔向中华民族伟大复兴的新征程上,进一步挖掘和继承李光等先贤志士身上包含的孝德孝廉文化在内的中华优秀传统文化,是实现“十四五”文化发展规划中提出的“社会文明程度得到新提高,社会主义核心价值观深入人心,中华民族的家国情怀更加深厚、凝聚力进一步增强”重要目标任务的必要途径,将为实现中国式现代化提供强大的文化基因及人才教育之方。彰显孝德孝廉文化之光,典鉴未来中华之路。

作者简介:

马建林,男,中共党员,浙江绍兴上虞区收藏家协会副会长兼秘书长;

曹松境,男,中共党员,历任春晖中学副校长、上虞教体局局长、上虞文广局局长,上虞政协秘书长;

顾志坤,男,中共党员,中国作协会员、国家一级作家。历任上虞市委新闻报道组组长、上虞市文联副主席、绍兴市作协副主席等。