|作者:许晓迪

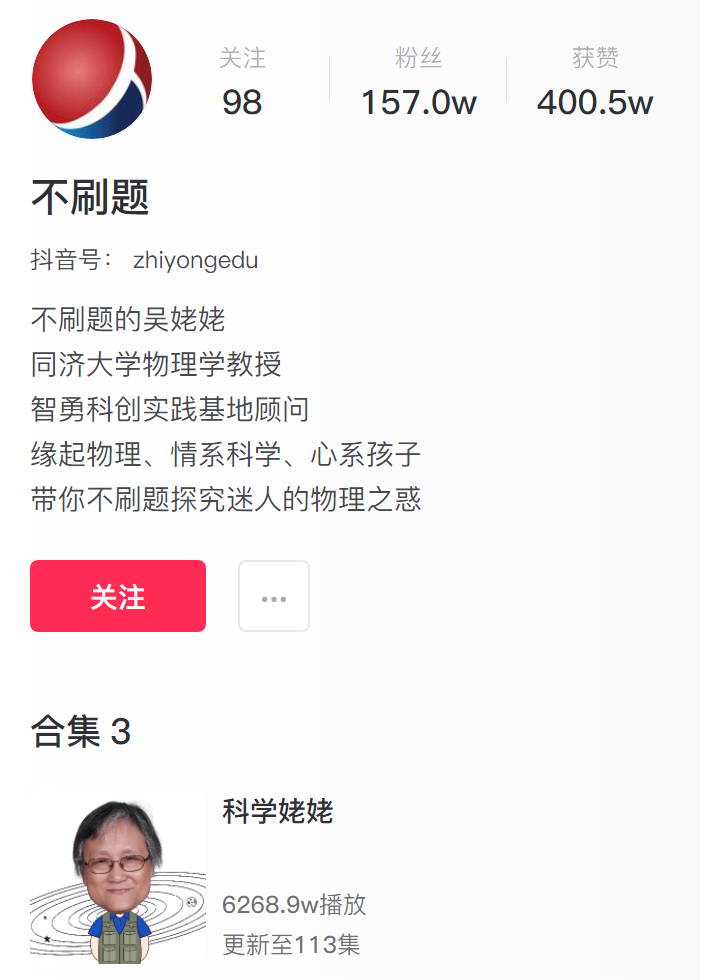

最近,72岁的同济大学物理学教授吴於人,凭着一系列硬核科普物理的短视频走红网络。镜头前的她,灰白短发,挂绳眼镜,渔夫马甲,一派利落质朴又不失帅气的科学家style,被150多万抖音粉丝亲切地称呼为“吴姥姥”。

她用一口铁锅模拟“中国天眼”的工作原理,用一把扫帚讲解宇宙射线,用家里的漏勺演示“法拉第笼”,用自制的“花生人”讲述什么叫“稳定平衡”……实验是“土里土气”的,讲解是通俗生动的,原理是清晰硬核的。总之一句话,在吴姥姥这里,物理变得好玩了起来。

物理怎么才能“好玩”呢?长久以来,它是许多人学生时代的噩梦,是一门用书山题海堆砌出来的学科。一小撮人爬上了学院的塔尖,在小圈子里展开高深艰涩的研究;更多的人在塔下,只有每年诺贝尔物理学奖颁发时才会瞄一眼新闻,然后露出看天书一般的困惑表情。

“不刷题”,这是吴於人的抖音账号名,也是她亮出的态度:带你不刷题探究迷人的物理之惑。当“内卷”侵入校园,有的学生像被填塞鼓胀的鸭子,扑腾着奔赴考场的泥塘,却丧失了自主学习、独立思考、搏击思想长空的能力。

吴姥姥想做的,正是还原物理学本来的、有趣的样子,将“小镇做题家”们从书桌前吸引到生活里,回归教育的应有之义。

曾几何时,不正是因为语文课上有关孔乙己一个动作或闰土一个表情的条分缕析,让很多人对的思想家鲁迅产生了PTSD(创伤后应激障碍)吗?所以北大中文系教授钱理群,才会在退休后由学院走向社会,借一切机会大讲鲁迅,从中小学生到青年志愿者,从教师、媒体人到宝钢工人与干部,将一个更丰厚、更复杂、更可爱、更生动的鲁迅先生,从刻板单薄的课本中“解放”出来,重新拉回人间。

近年来,如钱理群一样走出学院象牙塔的教授们,正成为备受关注的话题人物。

辩论综艺《奇葩说》第七季中,华东师范大学的政治哲学教授刘擎圈粉无数。在大众印象中,哲学是一门高冷的学科,是一群动辄把“柏拉图康德海德格尔福柯德里达”挂在嘴边的人,在自娱自乐或自寻烦恼。但刘擎告诉大家,哲学并非与现实无关。节目中有一个辩题:下班后的工作消息该不该回?有人说“回”,这是职场不言自明的规则,是每个“打工人”必须付出的代价。刘擎则坚持“不回”:“因为人不只是有效率,不只是被当作成本收益计算的符码,人是作为目的的存在,不仅仅是发展的工具。忘记这一条,我们就会变成现实的奴隶。”

复旦大学中文系教授梁永安,以一条条视频直击年轻人的神经末梢。“如何成为精致的打工人?”“为什么我说90后和00后是历史上最不适合结婚的一代?”“为什么我爱丧系青年利路修?”这些视频里,没有“玩梗”,没有“爹味儿”,也没有“媚青”,只是平等地互相交流,就像他在每期结尾都会说的那一句:“让我们同舟共济,做新时代的旅行者。”

还有华东师范大学中文系教授黄平,将路遥、刘慈欣、玄幻小说甚至李子柒、丁真,引入《内卷文学十五讲》,以在线有声课的形式走出校园,引发网友强烈共鸣;85岁的海洋地质专家汪品先院士把讲台搬到抖音,一脸慈祥地讲述“海怪”背后的科学世界……

教授下凡、学术破壁,正成为全媒体时代的新现象。短视频平台在大众间的巨大传播效力,其所提供的丰富便捷的技术手段,让知识的普及与共享成为可能。当教授们面对镜头,在1分钟内将各种“干货”、金句和观点娓娓道来,高等教育横亘在普通人面前的无形之“墙”也轰然倒塌。经过了这道“再加工”,知识不再高冷、思想不再枯涩,全民学习的通道由此打开。

这并不是所谓的迎合、低就或取悦,而是一次知识分子与大众彼此敞开的“双向奔赴”。学者们在互联网上的“你方唱罢我登场”,既是面向教育生产流水线的一次“乘风破浪”——用平等的交流取代僵化的说教,用活泼泼的知识取代冷冰冰的“讲题”;也是面向学术生产流水线的一次“披荆斩棘”:知识分子不应只是蜗居象牙塔,而应努力面向时代、面向社会、面向青年,在公共领域传播思想的力量。

而未来,相信会有更多的“吴姥姥”走出“学术大观园”,开启面向人间的“下凡”之旅。

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网