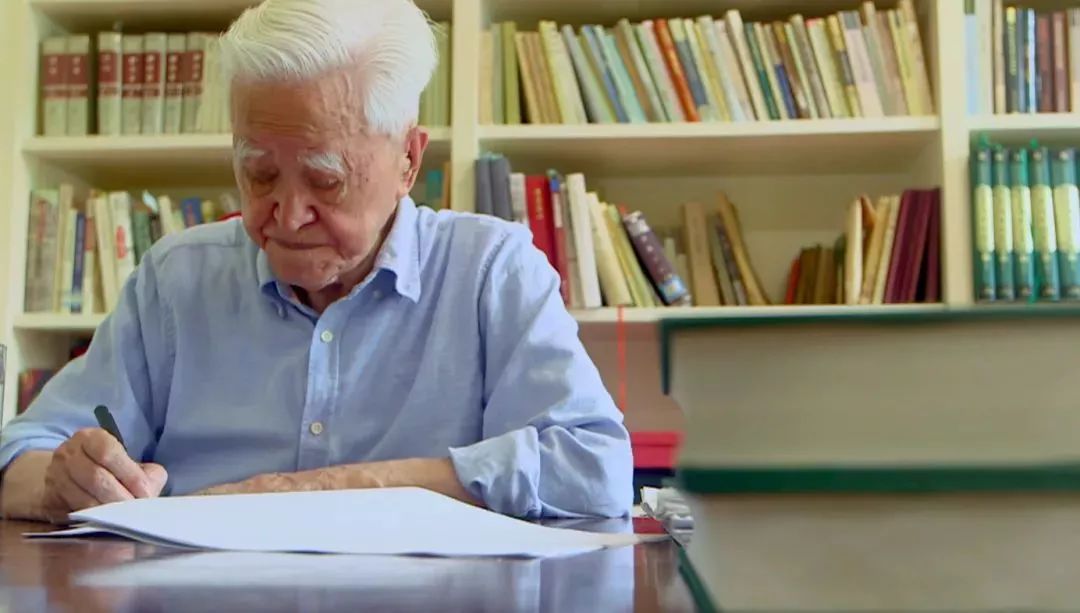

记者24日从中国人民大学获悉,1月24日上午8时12分,著名历史学家、中国人民大学教授、清史研究所名誉所长、《清史》编纂委员会主任戴逸先生在北京逝世,享年98岁。

图片来源:北京日报客户端

公开资料显示,戴逸系江苏常熟人,出生于1926年。新中国成立前在华北大学一部十七班学习,新中国成立后随华北大学进入北京,在中国人民大学任教。曾任中国人民大学清史研究所名誉所长,兼任国家清史编纂委员会主任、中央文史研究馆馆员、第四届和第五届中国史学会会长、第七届全国人民代表大会代表、国务院学科评议组历史组召集人等职。代表作包括《中国抗战史演义》《简明清史》《中国近代史稿》《清通鉴》等。

戴逸被学界誉为清史学科开创者之一。戴逸认为,“欲知大道,必先为史。”易代修史是中国社会流传千古的史学传统。他指出,“清朝有两百多年的历史,对当今中国的影响最为密切,我们要了解现在中国的问题,必须彻底了解清朝的历史。”

1978年,中国人民大学复校,清史研究所成立,戴逸担任所长。戴逸用7年时间首先完成了对清代历史进行主要线索梳理的《简明清史》。已经年过花甲的戴逸此后仍旧笔耕不辍、著书立说,专注于清代边疆开发和乾隆时代的研究,并相继推出《乾隆帝及其时代》等重要著作。

2002年戴逸受命担任清史编纂委员会主任。2018年2月,《清史》三稿基本完成,这部由国内2000多名清史学者共同完成的百卷巨著终于进入了最后的审阅阶段,圆满完成编纂任务。

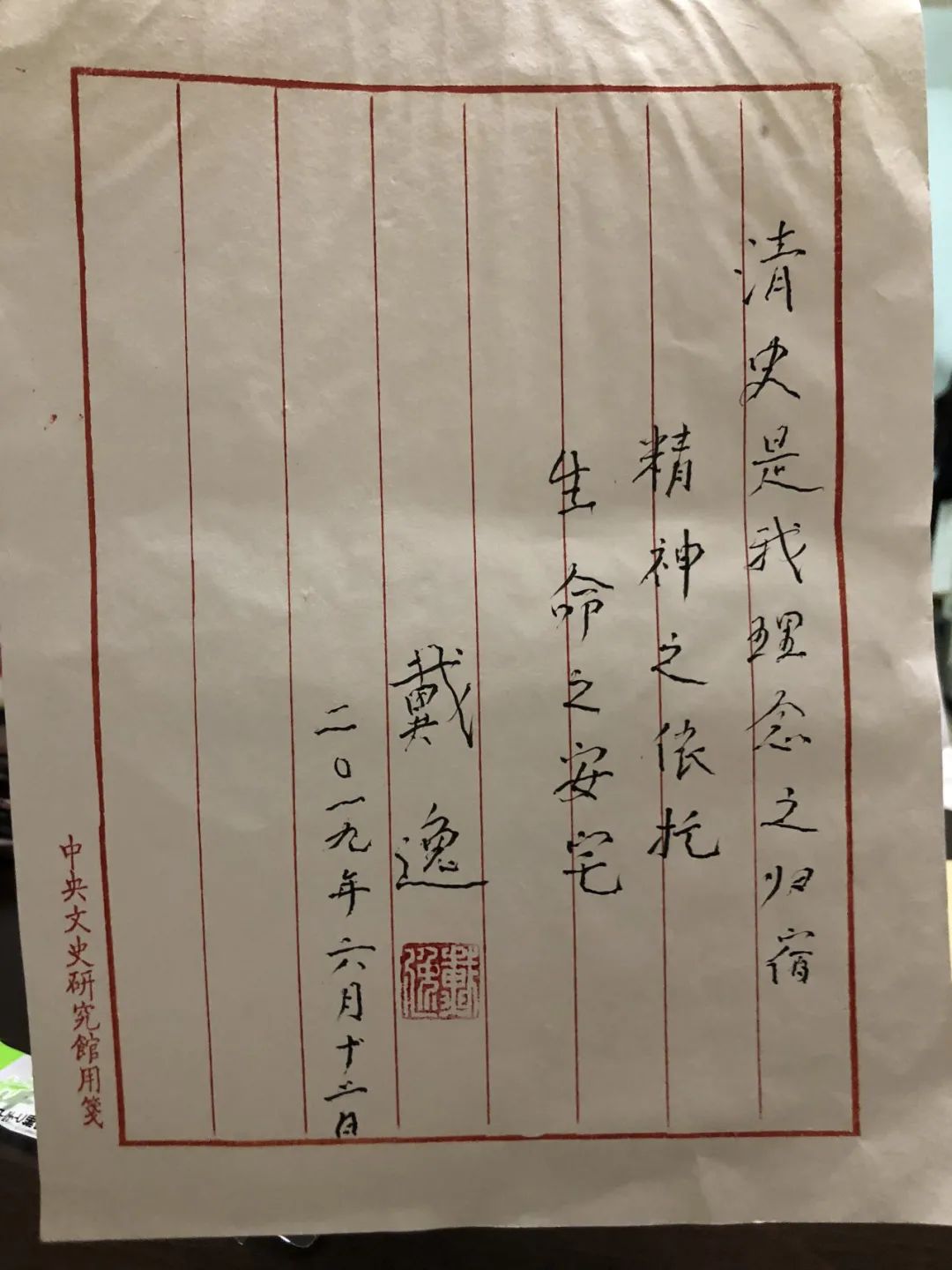

戴逸手书。图片来源:“中国人民大学”微信公众号

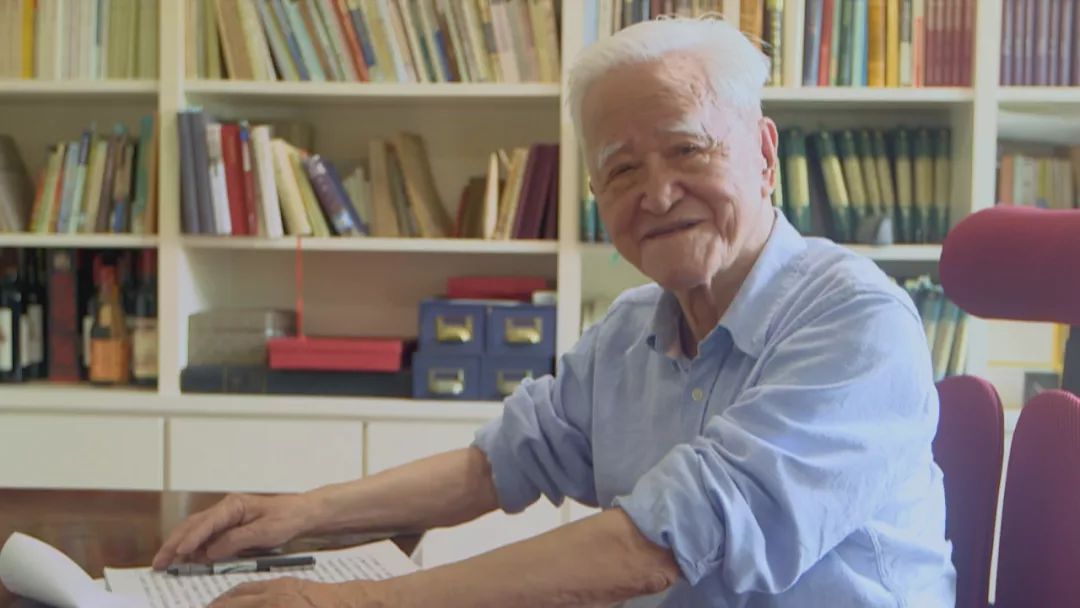

一个人,一辈子,一部书

戴逸不由得感叹

他的一生

仿佛就是为《清史》而生的

图片来源:CCTV国家记忆

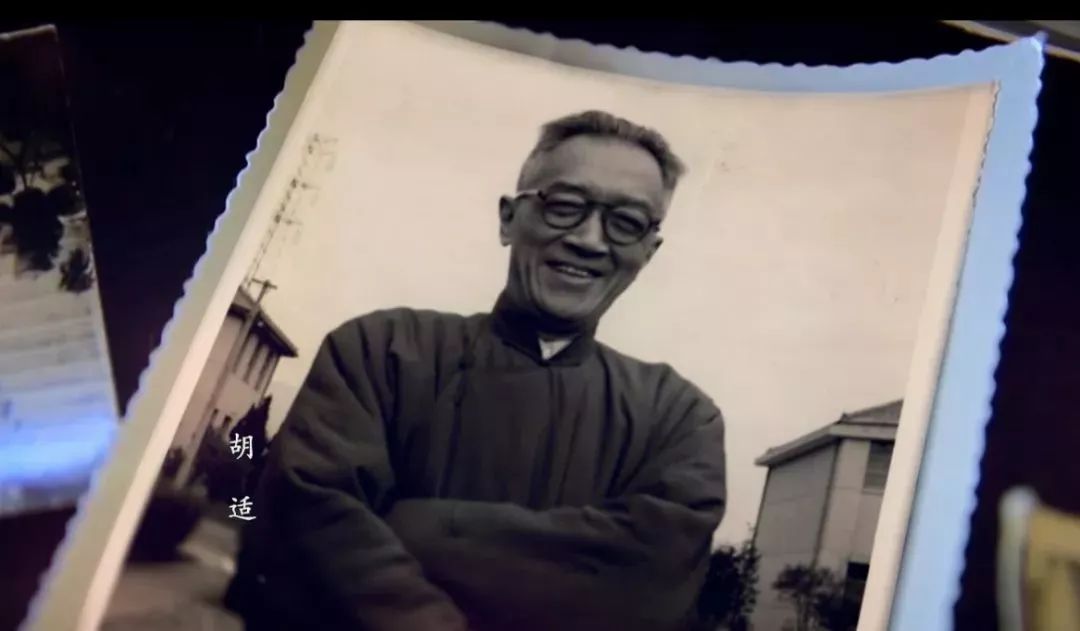

1961年

北京市历史学会的一次研讨活动结束后

著名历史学家、时任北京市副市长的吴晗

向一位年轻人透露了

自己受周恩来总理的委托

正在筹备编纂《清史》的相关事宜

这位年轻人

正是当时被看作史学界内

前途无量的青年学者——戴逸

图片来源:CCTV国家记忆

然而,令人遗憾的是

编纂《清史》的工作却一直没有启动

四十年后

《清史》编纂的重任落在戴逸的肩头

而他也从当时一个而立之年的参与者

变成满头白发的掌舵人

图片来源:CCTV国家记忆

国家清史编纂委员会主任 戴逸

我说我就像干将、莫邪,炼宝剑炼不成,我跳到火炉里去,也要炼成。我就怕我身体顶不住,我已经92岁了。

铁琴铜剑楼

是清末中国四大私人藏书楼之首

由于戴逸的父亲与楼主人瞿启甲是好友

年幼的他常有机会来此博览群书

这里珍藏着他美好的童年回忆

那时,他还有着一个

充满江南书香味道的名字——戴秉衡

然而,本应在琅琅书声中长大

渡过安稳而平静一生的他

被乱世的烽烟改变了成长的轨迹

1937年全面抗战爆发后不久

日寇将魔爪伸向了常熟

这在当时年仅11岁的戴逸心中

留下了无法磨灭的印记

戴逸一家逃到上海租界躲避战火

在这里,戴逸度过了青年时光

直到1945年抗战胜利

他从上海交通大学

转而报考了北京大学历史系

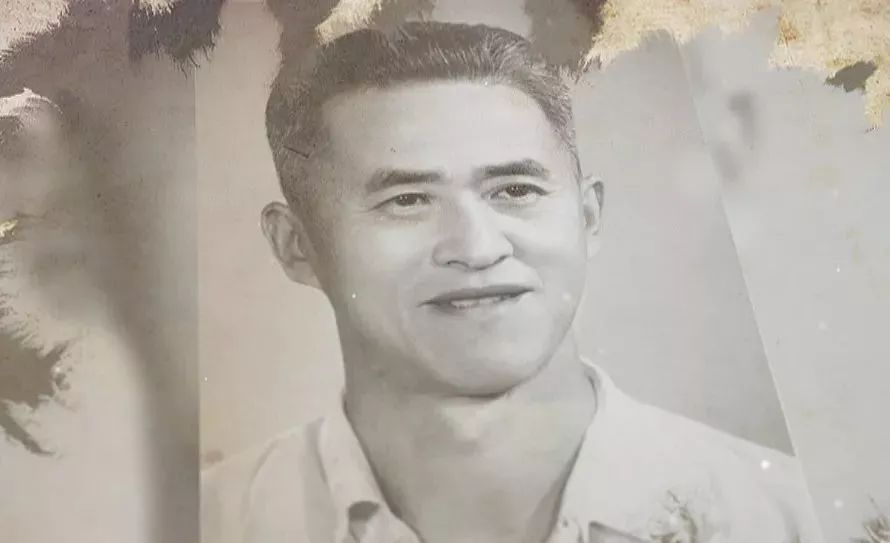

图片来源:CCTV国家记忆

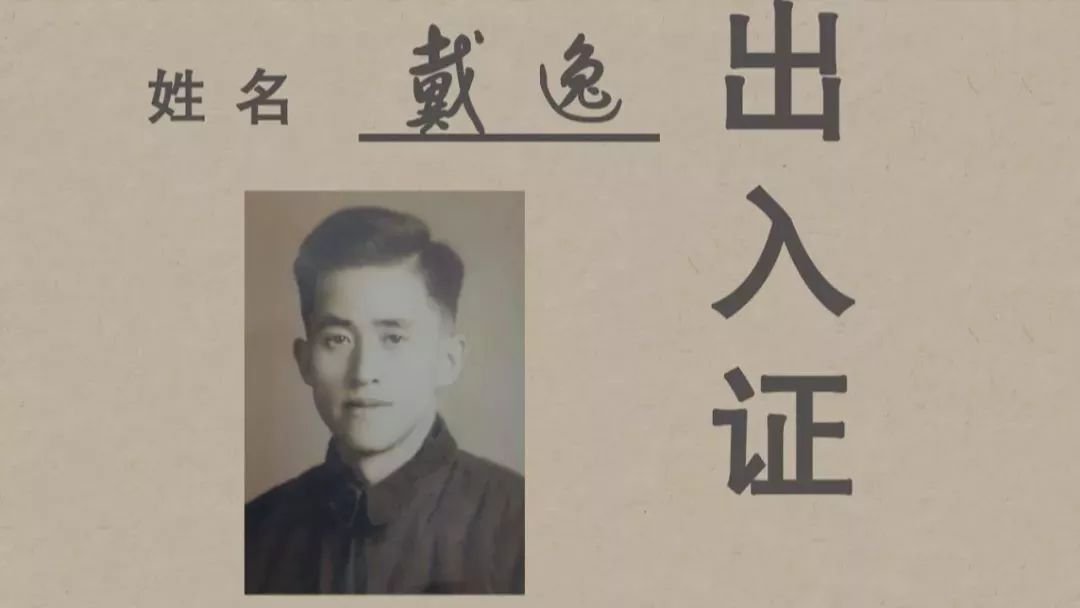

从“戴秉衡”到“戴逸”

经历过沦陷的日子

目睹着腐败的时局

年轻的戴逸寻找着救国的方法

他受到马列主义思潮的影响

成为了一个进步青年

戴逸。图片来源:CCTV国家记忆

然而

频频展开的进步活动

让戴逸成为了国民党当局的眼中钉

他被列入了黑名单并全国通缉

暑假后的一个清晨

潜伏在北大校园内的间谍发现了戴逸的行踪

危急时刻

胡适的一封信救了戴逸

在校长的保释下,他重获自由

图片来源:CCTV国家记忆

为免后患

党组织安排戴逸连夜逃离北京

在沧州,他与解放区的同志接上了头

填写表格时,接待人让他改个名字

国家清史编纂委员会主任 戴逸

原来叫戴秉衡,因为怕连累家人。他们要求改个名字,改个什么名字呢?改了“逃逸”的“逸”。

自此

世界上少了一个青涩书生“戴秉衡”

多了一个革命青年——“戴逸”

这个名字也从此开始

伴随他度过一生的时光

图片来源:CCTV国家记忆

年轻有为 心系《清史》

1951年

年仅25岁的戴逸

出版了自己的第一部史学著作

《中国抗战史演义》

图片来源:CCTV国家记忆

上世纪五十年代中期

不到而立之年的戴逸

被评为全国第一批副教授

图片来源:CCTV国家记忆

此后

他编写及参与创作了

《简明清史》、《清代人物传稿》

《清通鉴》等专著

使人们对清朝历史有了更清晰的了解

图片来源:CCTV国家记忆

但是,编纂一套完整《清史》的梦想

始终萦绕在他心中

从未散去

启动《清史》编纂工程

光阴荏苒

新世纪的中国经济

进入了高速稳定发展的阶段

为了全面正确地认识中华文明

为国家建设提供重要的历史借鉴

戴逸再次呼吁启动《清史》编纂工程

图片来源:CCTV国家记忆

清朝灭亡百年

其间虽有赵尔巽主持完成的《清史稿》

却不是一部可与二十四史相衔接的“正史”

“正史”的文化工程由此残缺

戴逸奔走呼吁的

正是要在《清史稿》的基础上

新修一部能够列入正史的“第二十五史”

2002年8月

中国启动了

新世纪标志性的文化工程——《清史》纂修

这是新中国成立以来

最大的一项国家级文化工程

素有“清史研究第一人”之称的戴逸

被任命为这项工程的总负责人

图片来源:CCTV国家记忆

面对着这份重任

戴逸兴奋之余又有着一份冷静

他清楚地知道

记载在史书中的每一个字都将流传万代

哪怕一个极小的错误

都会在后世被反复提及

为此戴逸煞费苦心

分别在上海、北京、广州、沈阳、台北

先后多次组织研究讨论,集中优秀人才

图片来源:CCTV国家记忆

那么,接下来编纂工作该如何入手?

全书的结构该如何划分?

应该设置哪些分支的部门?

每个部门的职能又是怎样?

他为此朝思夕计

一幅蓝图终于在他的脑中成型

图片来源:CCTV国家记忆

新修清史的质量

需要时间的检验才能做出评价

但清史工程创造的副产品

相当于三部《四库全书》的体量

无疑地成为今后史学工作者

取之不尽的宝藏

“

清史是我的专业,

我将毕生的精力贡献给它。

可说是寝于斯,食于斯,

学于斯,行于斯。

清史是我的

理念之归宿,精神之依托,生命之安宅。

”

图片来源:中国人民大学

秉笔直书,悬之国门

这是戴逸毕生的愿望

作为一名修史者

戴逸用着他一生的时间

践行着国家付与他的重任

戴逸先生千古!

中国新闻社(CNS1952)综合自中国新闻社(记者 高凯)、北京日报客户端、CCTV国家记忆、中国人民大学等

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网