谭军,武汉音乐学院中国器乐系主任,指挥家。在他主持的《楚巴乐宫》工作室,编钟是最主要的乐器。

香港回归

谭军敲响了曾侯乙编钟

谭军是全国高校第一个,也是目前唯一一个开设编钟古乐演奏课程的人。2023年7月1日,在中央广播电视总台中国之声推出的音视频直播节目《乐动中国》中,谭军讲述了他与编钟的故事。巧合的是,26年前的这一天,也就是1997年7月1日,由作曲家谭盾创作的《交响曲1997:天·地·人》登上中华人民共和国香港特别行政区成立庆典仪式。在这首交响曲开头,象征“国之正音”的编钟之声,正是谭军敲响的。

谭军:整套编钟的第一个音是由我来演奏的,我刚好分在一组大钟那一个角色。

虽然现场演出使用的是曾侯乙编钟的复制件,但在这之前的录制中,破例使用了曾侯乙编钟原件。那场12个小时的录制,是曾侯乙编钟原件最后一次被奏响。谭军保留的一张照片,记录了当时的场景。

谭军:有个记者给了我一张照片,后来才发现,我那天演奏第一个音的时候是跪着演奏的。

记者:这个姿势不是你事先设计好和排练的结果吗?

谭军:没有,因为它是原件,我不敢用任何的姿势,只能说以最小心翼翼的这种方式,去演奏作曲家和我们自己想要表达的那种声音。

记者:原件就在眼前,你在看到它的时候会想到什么呢?

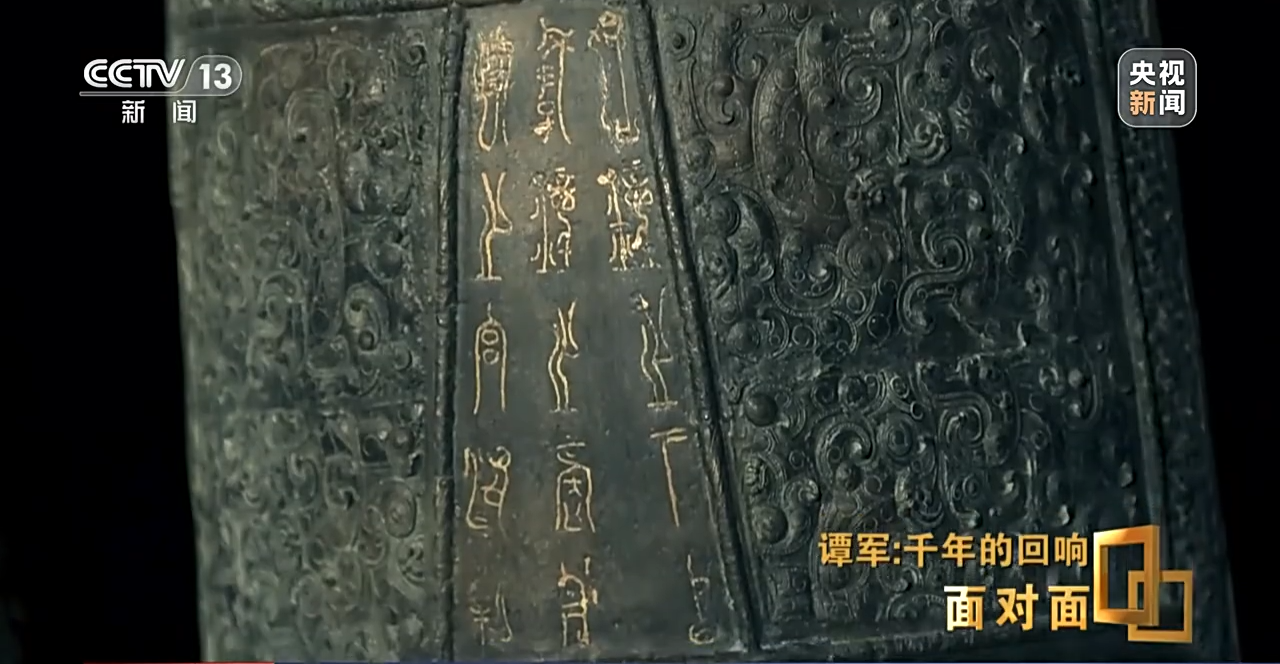

谭军:还是历史的厚重,第一个是从来没见过这么精美的,青铜的制造是很复杂的,特别是把它放到两千四百多年以前去,看到我们的祖先们是多么伟大。

编钟是中国古代乐器“八音”之首,被誉为只有在盛世才可演奏的“国之重器”,代表了当时音乐文化、冶金铸造等多方面的最高成就。现藏于湖北省博物馆的曾侯乙编钟,是该馆的“镇馆之宝”。1978年,65件青铜编钟组成的大型乐器出土于湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓。它是我国迄今发现的先秦编钟里规模最大、数量最多、铸造最精、音律最全、保存最好的一套编钟。

谭军:最神奇的就是它的侧鼓音,正鼓和侧鼓音是不一样的。

记者:每一个都不一样,这有规律吗?

谭军:有规律,都是以三度,要么是大三度,要么是小三度。

曾侯乙编钟铸造于战国早期,距今已超过2400年。它的出土,改变了世界音乐史。在它出土前,很多学者,尤其是西方学者认为,中国古代的十二律由西方传入。曾侯乙编钟出土后,音乐史学家对其进行测音,发现这套编钟总音域横跨五个八度,中心音域十二个半音齐全,今人所听的音乐几乎都能演奏。更珍贵的是,编钟的钟体、钟架和挂钟构件上3755字的铭文包含了丰富而完整的乐律学知识,堪称中国最早的音律学著作,也是目前发现人类最早从科学角度认知音乐的文献,同时也证明中国十二律的实践开始于西周或更早,曾侯乙编钟的乐律体系比号称“西方乐器之王”的钢琴早问世了2000多年。

曾侯乙编钟出土后三个月,恰逢建军节,千年之音,第一次被奏响。1984年,为庆祝新中国成立35周年,曾侯乙编钟在北京中南海怀仁堂第二次被奏响,各国驻华使节为之倾倒。那之后,湖北省博物馆开始和高校合作,利用全套曾侯乙编钟的复制件进行专场表演。1985年,谭军考入武汉音乐学院的前身湖北艺术学院民乐系,入学第一天,他就开始跟着老师到湖北省博物馆进行编钟演出,大学四年,每周一次。最开始,他是在演奏团里吹笙。

谭军:有时候乐队规模稍微小一点的时候,我也会亲自上去演奏编钟。因为我是吹笙的,但是是在鼓乐队这样一个小团体里面,有时候去蹭一下去敲敲编钟。慢慢蹭的过程当中,就发现编钟用不一样的槌,软硬度不一样的,形状不一样的都会对它有影响,由此就感受到这个编钟如果让它能够发出比较朦胧一点的声音,我们会怎么做呢?我就会去找比较能够使槌变软的一种材质,或者用布先把它包一下。

虽然曾侯乙编钟出土的时候钟体保存完好,但是敲击编钟的钟槌大多腐烂。最开始大家用的击槌,是照着文物图片上丁字槌的样式制造的。攻读硕士学位期间,谭军开始了自己对编钟击槌的研究。他设计制作了四五十件击槌,形成了“仿古”和“异形”两种形状,组成丁字、圆头、长棒、刷子、筷子等5种样式。

谭军:编钟在研究过程当中发现大钟用小槌打不响,小钟用大槌打也打不响。研究这个击槌不是满足演奏家的需求是满足作曲家的需求。

记者:只要这个曲子在不断发展看来这个击槌还可以继续演变?

谭军:是的。

使用编钟原件汗毛竖立

为先祖们感到骄傲

谭军没有想到,他的编钟击槌研究将为他争取到一个千载难逢的机会。1996年年底,武汉音乐学院迎来了一位特殊的客人。为《交响曲1997:天·地·人》试音,作曲家谭盾来到湖北武汉,他带来了一大包从日本买来的各种西洋打击乐槌,准备在编钟上试奏。

谭军:当时我记得很清楚,他当时从日本买的马林巴那个槌,他也买了打小军鼓的刷子,钢丝刷,我们在编钟上去演奏几乎不响,那个刷子刷不响,他就比较着急,说这怎么弄?我们当时就把编钟的槌反过来,用杆子去打的声音太粗糙,余音的这个过程,我看他那个表情不是特别满意,我说你别着急,我来给你找。当时也没找到合适的,真是我家里刷碗的一个刷子,后来在编钟上一刷以后,他特别兴奋,就是这个。

一把竹刷唤醒了编钟的响器之魂,谭军当即就被选为香港回归仪式上的编钟演奏者之一。经中央政府特批,《交响曲1997:天·地·人》的录制可以使用曾侯乙编钟原件。

记者:你还记得当时你第一次看到真正原件编钟是什么样吗?

谭军:应该是1997年6月13日下午六点。

记者:你为什么那一天记得那么清楚?

谭军:当他们打开演奏厅门的时候,我们鱼贯而入的时候,那个人整体的身上就有奓汗毛的这种感觉。这个冥冥当中很难说得清楚,我们经常讲艺术品或者我们欣赏音乐的时候,经常说“一声唱到融神处,毛骨萧然六月寒。”讲的就是莫名其妙身上汗毛就开始竖起来,感觉到中国怎么可能这么伟大,能造出这么精美的东西来,因为大家知道青铜的制造是很复杂的,特别是把它放到两千四百多年以前去,看到我们的先祖们是多么伟大。

从晚上6点到第二天早上6点,乐团在湖北省博物馆录音录了整整12个小时。

谭军:大家在上面试奏的时候,真是不敢用我们平常的力度去演奏,因为作品的背景应该是要反映出中华百年屈辱的这种,迸发出来的这样一种声音,所以在演奏的时候就比较矛盾,使劲大了,又怕把这个宝贝弄坏了,不使劲,内在的这种心情又表达不出来。所以给我们出了很多难题。

记者:所以真正原件编钟发出来的声音跟高仿,我们即便是再高科技的方式去仿制它,那个声音本身也是有很大差别的吗?

谭军:很大差别,编钟还有一个特点,就是你只能听现场的。编钟也可能它是从古代到现代我们祖先们已经赋予它一种灵魂在里面,就是你必须到现场来感受。

1997年7月1日,谭军用自创的背对编钟双手敲击的演奏方法,亮相中华人民共和国香港特别行政区成立庆典仪式。在正式演出之前,乐团成员还举行了一场特殊的仪式。

记者:什么样的仪式?

谭军:集中在一起祈祷先祖,这么伟大的一件乐器放在我们这,这么伟大的一件响器放在这,这么伟大的一件礼器在这,我们作为中国人是自豪的,感谢先祖,是以这种方式来演奏。

开设全国第一门编钟选修课

传递善良之音

从1985年到1997年,谭军在对编钟的研究实践中积累了大量乐曲,大量的演奏法,对编钟认知也更为全面。2000年,他开设的全国第一门编钟古乐演奏选修课在武汉音乐学院正式开讲。

谭军:我们平常在编钟礼乐课程的教学过程当中,特别是第一堂课都会给学生去传达,人有八德,孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。乐有八音,金、石、丝、竹、匏、土、革、木。对学生的这种培育除了他本身的演奏技术和对音乐行为的表达以外,更多的还是根植于他内心的中华优秀传统文化的影响。在随州每年都举行的世界华人的祭拜炎帝大典,我们都会去参加,从编钟这种现象,最后根植到我们中国人的内心当中去,实际上还是可以用四个字来概括,勤劳、善良。这个编钟最终它所表达的就是一种善良之音。

2002年,武汉音乐学院青年编钟乐团正式成立,每周四中午排练厅内总会准时响起有节奏的“叮叮当当”声,这个传统已经坚持了21年。

与编钟相伴的三十多年里,除了教学,谭军还以宫廷宴享、楚文化等元素为主题,创作了大量编钟音乐。2019年10月27日,他创作的大型编钟与鼓吹乐《钟鸣九天》首演于第七届世界军人运动会闭幕式。参与演奏《钟鸣九天》的乐手,都是武汉音乐学院的学生。

记者:你最希望这个作品呈现出来的一定得有什么?

谭军:大国气质,我们军人的风采和地域文化的宏大,世界大同的方式。军人运动会来到武汉,虽然是武,我们以文的方式来进行表达,所以在乐曲一开始不是编钟,我是用古琴的声音,后面大量吹管乐的时候,用了一点点《茉莉花》的这个音调,后面就转到《东方红》上去了,有一个听众听完了以后,他给我留言写的是,我听出了《东方红》的味道。我觉得听众太厉害了,因为我当时想的就是以东方人我们高度的一个力量象征,要展现在这个乐曲当中,他真听出来了,我想知音可能也就是这样觅出来的。

从上世纪90年代至今,编钟演奏多次走出国门,登上世界著名音乐厅的舞台,几乎每次亮相都会引起轰动。谭军也经常受邀赴海外访问演出与讲学,向世人介绍来自远古东方的乐音。

记者:编钟和民族管弦乐让外国人能听得懂还能为咱鼓掌,这得有什么诀窍?

谭军:世界大同,美的东西大家都会喜欢,不管是声音上的,形态上的,特别是像来自东方古老的这样一个声音,编钟所到之地,大家除了对形态的这种美的赞赏以外,确确实实是对东方人,是对我们中国人的智慧一个高度的赞扬。

记者:会有什么表现吗?

谭军:那就是“哇!”这是很惊奇的,眼睛睁得大大的,但没有语言可以形容,怎么可以有这种东西?如果从自信这个角度来讲,油然而生。我们当代大学老师应该告诉孩子们,你们应该自信起来,你们应该以中国最善良、最勤劳的方式对待你自己的一生。

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网