2023年11月6日,施金通在十八洞村接受本刊采访。(本刊记者 刘俊杰 / 摄)

在湖南省西北部,在武陵山区腹地的森林植被掩映下,藏着许多风景秀丽的小村落,花垣县十八洞村便是其中之一。然而,由于山大谷深、交通闭塞,生活在这里的人曾长期处于贫困之中。2013年11月3日,习近平总书记带着对贫困群众的牵挂,来到十八洞村考察,首次提出了“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”十六字方针。殷殷嘱托催人奋进,土生土长的苗家汉子施金通在“精准扶贫”理念指引下,挑起了带领村民脱贫致富的大梁。

10年过去了,十八洞村发展得怎样了?2023年11月5日,《环球人物》记者在前往十八洞村的路上看到:青山半腰云雾缭绕,通达的公路上驶过一辆接一辆满载游人的大巴车,古老的寨子里穿着民族服饰的村民在家门口支起一个个小摊,向游客推荐自家刚摘的猕猴桃和刚熏好的腊肉。一幅幅图景都无声地述说着“变化”二字——如今的十八洞村再也不是“三沟两岔穷旮旯”了。

对于十八洞村的党支部书记、村委会主任施金通而言,他的身上也有一些“变化”发生。其中最直观的,是《环球人物》记者看到的,施金通头顶上明显不多的发量。对于这个事实,施金通抚了抚额头笑着说:“我以前头发挺多的,现在都快掉完了。”而比起发量,更为重要的变化是,他用十几年的实际行动,使村民们完成了对他从“不服气”到“信任”的态度转变。

十八洞村地处武陵山腹地,山大谷深、风景秀丽。

曾经“穷得让人心痛”

10年前的十八洞村,是什么样子呢?在十八洞村入口处刚修建起来的精准扶贫主题陈列馆里,对于这个问题,记者很快就有了答案。

陈列馆的墙上挂着许多老照片。这些照片中,破败的木质房屋像打了许多补丁的旧衣服,屋里因没有足够的照明而显得灰暗压抑,村民脚上穿着的是破了洞的鞋,脚下走的是蜿蜒泥泞的土路。那时,村里流传着一首山歌:“三沟两岔穷旮旯,红薯洋芋苞谷粑,要想吃顿大米饭,除非生病有娃娃。”用施金通的话说,当时的十八洞村“是一个穷得让人心痛的地方”。

以前的十八洞村为什么如此贫穷?

这个问题的答案要从地理位置说起,十八洞村地处湘黔渝交界处的湘西花垣县双龙镇。来到这里时,记者第一眼看到的是四周连绵的群山。初看时觉得新鲜、壮美,再仔细想想才意识到,对于世代在这里居住的村民而言,层峦叠嶂的山脉也意味着:耕地匮乏、交通不便。

当地人谈起这片他们世代居住的土地时,经常说起一句话:“地无三尺平,多是斗笠丘。”一组数据可以直观地理解这句话的含义,十八洞村平均海拔700米,最低海拔435米,属高山喀斯特地貌。2020年的数据显示,这里生活着239户共946口人,耕地面积817亩,全村人均耕地仅有0.83亩。田土稀少,是村民祖祖辈辈都面临的困境。

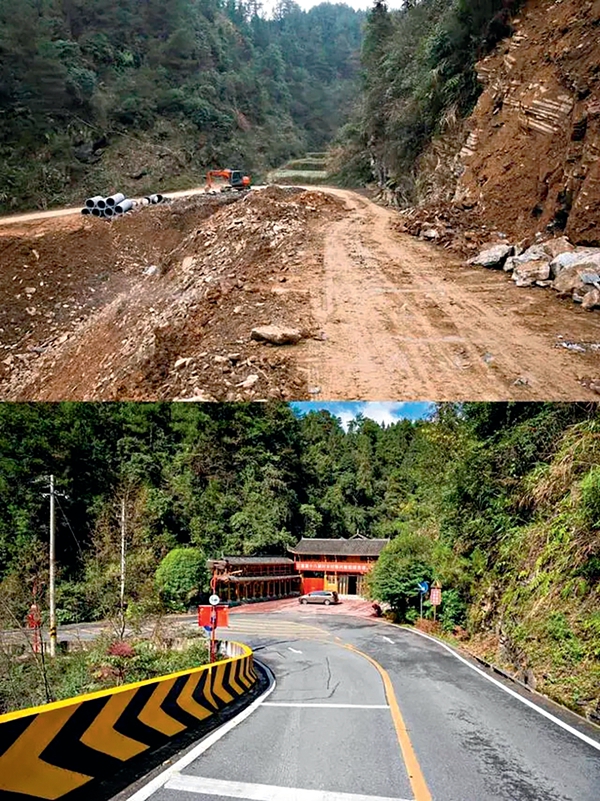

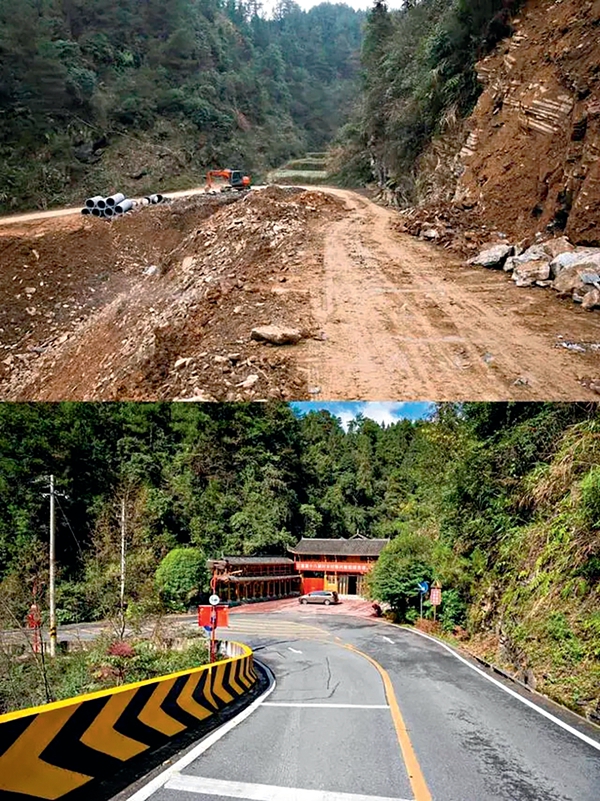

交通更是个难题。蜿蜒险峻的山路连接十八洞村的各个寨子,雨季时如逢泥石流,还会有石块堆积在路面,进出村子十分不便。早在2005年,施金通和村“两委”班子成员就曾尝试修村里的那条泥巴路。然而,资金不足是摆在他面前最严峻的难题。施金通向《环球人物》记者回忆,在最难的时候,他们先后用卖自家口粮的钱买来了锤子、锄头等工具。“能上的人都上了,有的还是背着孙子、孙女来的,300多人用锄头扩开山路,有些路段需要用炸药炸开山体,石块就像雨一样落下来。”在村民们的共同努力下,这条路算是修成了,但只有3.5米宽。

上图为十八洞村过去尚未硬化的路面。下图为2021年10月20日,十八洞村的道路宽敞平整。

路修好了,交通是便利了些,但也给一些乱砍滥伐的人运输林木提供了方便。乱砍滥伐的深层次原因是什么?答案还是“贫穷”。

一直以来,十八洞村的老百姓“靠山吃山”,产业结构单一,集体经济空白,村民收入以外出务工为主,群众生活长期徘徊在贫困线以下。那时的广大村民还意识不到环境的重要性,他们的认知仅限于,砍伐一棵树能卖到30多元钱。

正是为了赚钱,一些村民选择铤而走险砍树去卖,更多的人则选择外出打工,曾经的施金通也是其中之一。从小生长在贫穷山村里的他和寨子里许多年轻人一样,挖过煤、挑过沙子、敲过水泥砖。“我挑沙子的时候,从早上7点干到傍晚6点,中午休息半个小时吃饭,一天的工资是10块钱。”施金通说。

施金通明白十八洞村老百姓心中的苦源自“钱袋子不鼓”。这之后很长一段时间,“如何提高村民收入”成了施金通一直在心里盘算的问题。

其实,作为土生土长的苗家小伙,施金通的心中一直藏着对家乡的期待。早在2005年,当选为村主任的施金通还不满26岁。那个时候他就在想:“我们这里有山有水有森林,风景秀丽,气候宜居。总有一天,这个贫穷落后的小山村会找到一条发展的出路。”

如今的十八洞村辖梨子、竹子、飞虫、当戎4个自然寨,但在施金通当选村主任时,还没有“十八洞村”这个名字,那时梨子寨、竹子寨为竹子村,飞虫寨、当戎寨为飞虫村。两个村子合并时选取村名的过程并不顺利。施金通向《环球人物》记者讲述当时的场景:“把‘竹’字放在前面,飞虫村的村民不同意,把‘飞’字放在前面,竹子村的村民又不同意了。”甚至有村民质疑:“你一个二十几岁的毛头小子,管自己都管不明白,怎么还管我们?”几度思索、

权衡后,施金通突然想起了当地一个被称为“夜郎十八峒”的溶洞。他回忆起“十八洞村”这个名字在脑海中成形的过程。“‘夜郎’两个字不好,首先就被去掉了。”至于为什么用“洞”取代“峒”,施金通说:“‘洞’字有水,更有灵气。”这个主意获得了当时村干部们的一致认同,“不错,听起来像是个能去旅游的地方”。

路修了,两个村合并了,新的村名也有了,十八洞村发展起来了吗?答案显而易见:2013年,十八洞村全村人均年纯收入为1688元,仅为全国平均水平的18.8%。长期以来,这个不为人知的小村子,没有完备的基础设施,没有集体经济,更没有游客光顾,谋求出路的过程举步维艰。

让村民在家门口吃上“旅游饭”

转机出现在2013年11月3日。对于十八洞村村民而言,这一天,“苗寨的春天来了”。也正是在这天,施金通思虑已久的难题开始有了解法。这天下午,习近平总书记来到十八洞村,在梨子寨村民院坝的前坪,面对着围坐在身边的父老乡亲,首次提出了“精准扶贫”的重要论述。当时,施金通就在现场,他向记者形容那一刻的感受:“我看到了希望。”

十八洞村的变化是从不断多起来的游客开始的。

习近平总书记来了以后,这个名不见经传的山村逐渐被大众所关注,游客们慕名而来。2014年1月,施金通当选十八洞村第一书记。施金通认为,家乡秀美的风光十分适合发展旅游经济,游客的到来对于十八洞村的发展而言显然是一个千载难逢的好机会。

然而,随着游客越来越多,交通方面存在的短板再次暴露出来。十八洞村那条仅3.5米宽的进村主路上,会车都是个难题。因此,施金通和村里的党员很快达成共识,要想发展旅游经济,路一定要修好。

但问题又来了,因为田土面积本来就不多,拓宽公路就需要冲掉村民的一部分土地。生在寨子里,施金通明白土地对于村民如“命根子”一般的重要性,要让村民同意拿出地来,不是一件容易的事情。但路还是要修,他决定,村里的党员一起带头做表率。“1名党员负责5户村民,我们就挨家挨户上门给村民做思想工作。”遇到实在不同意的村民,施金通就和党员一起带头拿出自家的地和被占地的村民交换。施金通与记者提起这段经历时说:“路修好了,基础设施完备了,游客就多了,村民就能在家门口卖一些土特产。”

十八洞村交通条件的改善是看得见的。到了2018年,改造工程完成时,路基加宽到了6米,沥青炒砂路沿线建起了边坡防护。近两年,张吉怀高铁和湘西边城机场也陆续开通。十八洞村还修建了停车场,完善了村里的一系列基础设施。

交通改善给十八洞村带来的改变是明显的。正如施金通设想的那样,村民在家门口吃上了“旅游饭”。2021年,十八洞村连同附近的矮寨、德夯大峡谷一起晋升为国家5A级景区,来自国内外的游客纷至沓来。

11月5日上午,《环球人物》记者在梨子寨见到了十八洞村村民、退休教师杨东仕。这些年来,游客的到来使他的杨家小院成了“打卡地”,也让他瞄准了商机,利用当地传统酿酒工艺,和老伴在家门口开起了酿酒坊。在杨东仕看来,这不但丰富了他的退休生活,也让他多了一份收入。谈到这里,80多岁的杨东仕笑得合不拢嘴:“现在我们一家的年均收入能有十来万!”杨东仕随即向记者谈起这些年村里的变化:随着旅游业发展,村里的民宿越开越多。他反复向记者说着一句话:“我们太感动了!”

十八洞村村民在村口载歌载舞,现在的日子越来越红火了。(花垣县县委宣传部供图)

让“浪子”回头

当十八洞村村民说起人的“变化”时,他们口中总会不约而同地提起“龙先兰”这个名字。村民们的印象中,龙先兰做过最出格的事情,便是在2013年底精准扶贫驻村工作队进村的第四天,他拎着酒瓶子闯进了会议室。据村民描述,当时龙先兰想要个说法:“驻村工作队来了,为什么我还是没饭吃,没老婆?”

从村民的口中得知,龙先兰是个孤儿,先后经历了母亲改嫁、父亲病故、妹妹溺亡的变故后,开始“破罐子破摔”。当时他的家中,房屋漏雨,鞋袜、衣服凌乱地堆放着,任何人一眼看过去,都是满目的贫穷。

在当时,这种情况不仅仅存在于龙先兰家里。2013年,十八洞村有贫困户136户,贫困人口533人。此外,十八洞村全村还有30多个“光棍”。因为贫穷,当地流传着一句歌谣,“有女莫嫁梨子寨,一年四季吃野菜”。

正因为如此,施金通一直有件心心念念的事情——带领村民搞十八洞村自己的产业,提高收入。十八洞村的野生猕猴桃是特色产品,有“金梅”和“黄肉”两个专利品种。2014年9月,施金通和驻村工作队结合十八洞村的实际情况,把目标瞄准了猕猴桃产业。十八洞村还利用“飞地经济”,在农业园区流转土地建设精品猕猴桃基地,解决了“人多地少”问题。

在资金方面,十八洞村的猕猴桃产业采用“贫困户+企业+产业项目”的股份合作模式运行。施金通说:“我们并没有把所有的政策扶持资金发给村民,而是按照贫困人口每人3000元、非贫困人口每人1500元的标准集中起来投入到企业中去。”回忆起当时的决定,施金通说:“如果把政策扶持资金发到村民手上,一个人也就分到两三千块钱。用这些钱也能买几只小猪、小鸡,但很快就花完了,不如集中起来干件大事。”

然而,由于十八洞村村民普遍文化水平不高,缺乏市场观念。部分村民对这种做法并不理解。那段时间,施金通会听到村民质疑的声音。“政府拨下来的钱,为什么没有到我们手里,是不是被你们吞了?”施金通意识到,要脱贫就必须从根本上改变“等、靠、要”的思想。

于是,施金通和驻村工作队共同探索出了“思想道德建设星级化管理”模式。村里办起了道德讲堂,并以村民小组为单位,让村民互相评议、打分。“评选出来结果之后,我们就选出明理尚德星级示范户,到村民家里‘挂星’。”村里人好面子,这个方法也逐渐有了成效。

针对龙先兰这些特别贫困的情况,驻村工作队还分别和他们一一结成了对子,帮助他们学习养殖、种植等技术。龙先兰也因此开始养蜂,找到了赚钱的门路。十八洞村的好消息不断,曾经被质疑的猕猴桃产业,在2017年初挂果时,便给村里的建档立卡户带来了1000元的人均分红。质疑的声音逐渐消失了,施金通明白:“村民的心聚起来了。”

人心齐了,产业也兴旺了。如今的十八洞村,再也不是当年集体经济一片空白的图景。取而代之的,是结满果实的猕猴桃产业园,是游人如织的苗绣乡村振兴示范基地和忙碌有序的山泉水厂车间。村民的共同记忆当中,也保留着龙先兰“浪子回头”的名场面。

2017年,龙先兰娶到了隔壁村的姑娘吴满金,养蜂事业也越做越好,一年可以产两三万斤蜂蜜,还带动村民一起赚钱。村民看到龙先兰一心扑在事业和家庭上的样子,“干劲满满的,脸上挂着笑”。记者来到十八洞村时,龙先兰正忙着送货,没能抽出时间来。在十八洞苗绣乡村振兴示范基地,记者偶遇了龙先兰的妻子吴满金。像其他村民们一样,谈起曾经的“浪子”龙先兰,吴满金也说出这句话:“现在他变好了。”采访过程中,吴满金还告诉记者,他们有了一个可爱的女儿,名叫龙思恩。

让年轻人回乡

走在十八洞村的石板路上,记者最直观的感受之一是:身边擦肩而过的年轻面孔有许多。这与施金通记忆中的十八洞村很不一样。“以前过完年,年轻人就外出打工了,留在村里的是老人、孩子,还有一些留守在家的妇女。”回忆起来,施金通笑称:“那时候我既像‘幼儿园园长’,又像‘妇女主任’。”

产业的发展带动了年轻人的“回流”。讲解员、销售、绣娘……越来越多年轻面孔扑在各个岗位上,给十八洞村的发展赋予新活力,也给十八洞村的新蝶变赋予动力。

2023年11月6日,十八洞苗绣乡村振兴示范基地,吴满金在完善绣品。(本刊记者 田亮 / 摄)

十八洞村的老支书石顺莲告诉记者:“作为苗族聚居村落,村里的女孩们从小便会织布绣花的手艺,日常穿着也都是自己做的民族服装。”2014年,石顺莲在退休后组织成立了十八洞村苗绣特产农民专业合作社。这些年来,苗绣产业的发展帮助了因照顾孩子、老人而留守在乡村的妇女们,让她们可以在家门口就业,还能有一份收入。

在苗绣基地,记者看到,团扇、发饰、吊坠等琳琅满目的绣品摆满了货架。采访过程中,一声“又来了一个旅行团”的话音刚落,一拨游客便涌了进来。他们操着外地口音,不断拿起货架上的商品端详,询问价格的声音此起彼伏。销售员吴满金谈及在家门口的这份工作,语气中尽是满足:“周末和节假日生意好,来的游客一拨接一拨,一些绣娘和销售每月能赚到

4000多元,和在外面打工差不多。”

2023年11月3日,施金通在“十八洞”减贫与发展主论坛上介绍,如今,十八洞村的苗绣项目已经带动54名留守妇女就业。

谈及年轻人的“回流”,施金通的眼神中流露出期待。“只要是大学生和有能力、有见识的人回来,我们一定给他们平台。”正因为如此,十八洞村不断有年轻人返乡创业,施林娇便是其中之一。2020年,施林娇回到十八洞村,和另外两位返乡创业的大学生施康、施志春一拍即合,一起做起了电商直播。从此,他们的直播间成了十八洞村农产品和艺术品的“集中展示地”,腊肉、土蜂蜜、苗绣……十八洞村的产品通过电商渠道销往全国各地。

施林娇回到十八洞村做起了直播带货。

正影响着世界

如今,十八洞村新的歌谣中唱道:“增收门路广,票子进衣兜。”最直观的变化,正是体现在村民收入上。2016年,十八洞村人均收入8313元,贫困发生率由2013年的56.76%下降到1.28%,实现集体经济收入7.5万元,全村稳定实现脱贫,提前退出了贫困村行列。

采访过程中,当施金通回忆起那段深夜2点钟睡、早晨6点钟起床的日子,并没有谈及任何不易。他只是略显激动地告诉记者,统计数据是扶贫开发领导小组办公室(现在的乡村振兴局)的50多位工作人员在十八洞村深入调查后得出的,“经得起历史的检验”。采访中,透过施金通熬得通红的眼睛,记者看到,数据的背后,是施金通、村“两委”和驻村工作队一直以来披星戴月的奔波和坚守。

十八洞村的村民们也看到了这双眼睛。2020年,村“两委”换届,施金通当选为村党支部书记、村委会主任,实现“一肩挑”。今天,十八洞村村民称施金通为“施书记”,在他们心里,这个带头践行习近平总书记“精准扶贫”理念的村干部,再也不是当年那个“毛头小子”了。

在施金通的眼里,“变化”不是一组组数字,而是一幅幅具象的画面。“年轻人不用外出务工,每天一家人整整齐齐地吃饭;小孩在家门口背起书包上学,放学时有车子接回家;村里的老人还能说上几句普通话;看病、养老、上学等都有了很好的保障……”村民们的生活越过越好了,思想也越来越活泛了。看到这样的图景,施金通最大的感受是,当初的梦想终于实现了——十八洞村真的探索出了一条可复制、可推广的精准扶贫好路子。

2021年2月25日,在全国脱贫攻坚总结表彰大会上,十八洞村获得“全国脱贫攻坚楷模”荣誉称号。但十八洞村人都牢记着习近平总书记的指示:“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。”

十八洞村正从精准扶贫的硕果中汲取接续奋进的力量。2022年,村民人均纯收入已经跃升至23505元。2023年11月3日,在记者来到十八洞村的前两天,十八洞村与老挝琅勃拉邦省琅勃拉邦市听松村签署缔结“国际姊妹村”意向协议。我们看到,十八洞村快速脱贫以及保持稳健发展的经验,正影响着世界。