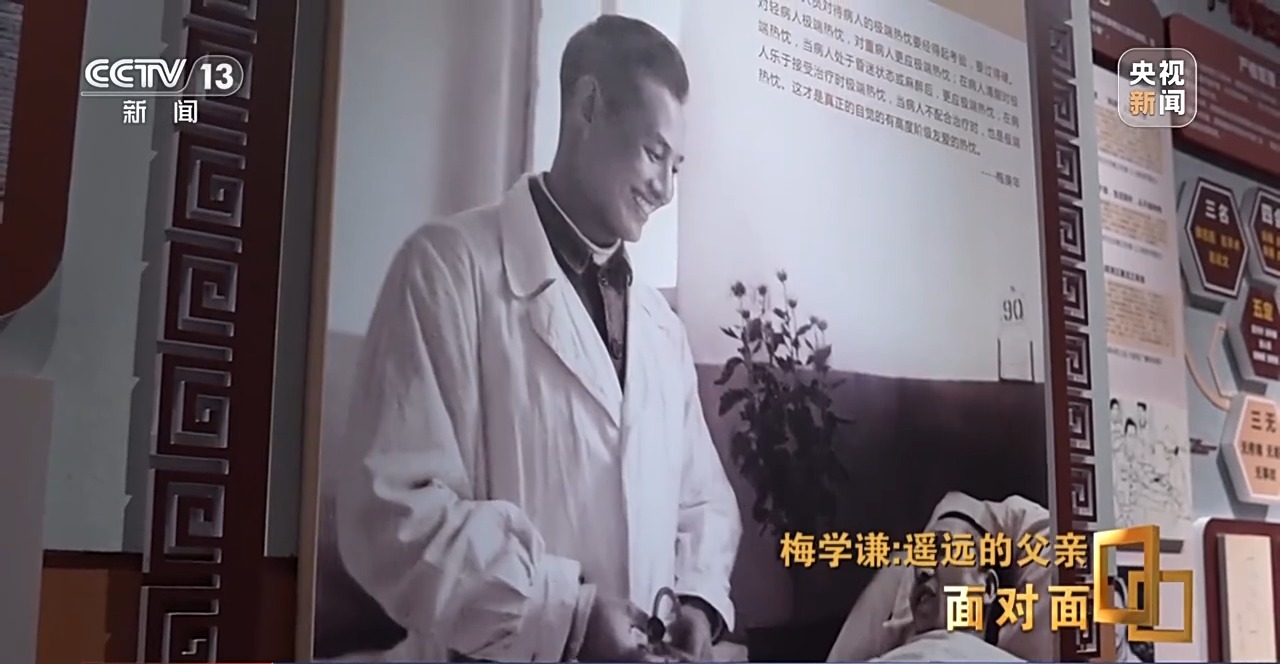

河南省安阳地区医院内有一座梅庚年纪念馆,梅庚年是这所医院的首任院长、心血管专家,也是梅学谦的父亲。

记者:这是老先生的塑像,1924年到1975年,这个神态还是医生的那种装束,还有听诊器。

梅学谦:对,当时我是模特。

记者:是根据你的形象创作的?

梅学谦:根据我的身材。

记者:你有时候来这个纪念馆看的时候,看到这个塑像会有什么触动?

梅学谦:怎么说呢,心里不舒服,毕竟父亲走了这么长时间了,每当看到他都有一个痛苦的回忆。

48年前,梅庚年是中国第一批援埃塞俄比亚医疗队队长,在工作中遭遇车祸,以身殉职,从此长眠非洲。他留给儿子梅学谦最后的礼物,是一把他珍藏多年的手术钳。

梅学谦:这把钳子是张杰(时任晋察冀军区一军分区卫生部长)给我父亲的,白求恩用过的。

记者:这后来你一直保存?

梅学谦:对,我父亲上非洲的时候把它交给我了。

梅庚年从父亲手中接过手术钳的时候22岁。1998年,47岁的他追随父亲的足迹,成为中国援埃塞俄比亚第10批医疗队里的一员。2023年,在中国援外医疗队派遣60周年之际,中国援外医疗队群体被授予“时代楷模”的称号,梅学谦作为代表参加了国务院新闻办公室举行的中外记者见面会。

梅学谦:作为医生,我也想到埃塞俄比亚去,为当地的群众服务。从私人方面,我想到埃塞俄比亚亲自为我父亲扫墓,以尽我的孝心。

在中国援外医疗队伍中,梅学谦和父亲梅庚年的故事成为两代人接力书写中非友谊的佳话。今年,梅学谦已经73岁,退休之前,他一直在河南安阳市人民医院心胸外科工作。他是家中长子,也是家族第3代从医者。

记者:那时候对医生的理解是什么,怎么看待医生这个职业?

梅学谦:拿我父亲来说,就是忙,半夜也有人敲窗户,有病人了。我一个星期也见不着他一面,我寄宿,在学校吃在学校住,星期六晚上回家,星期天晚上返校,基本上和他偶尔能见个一面两面,就是在放寒暑假的时候接触多一点,他也是在忙。

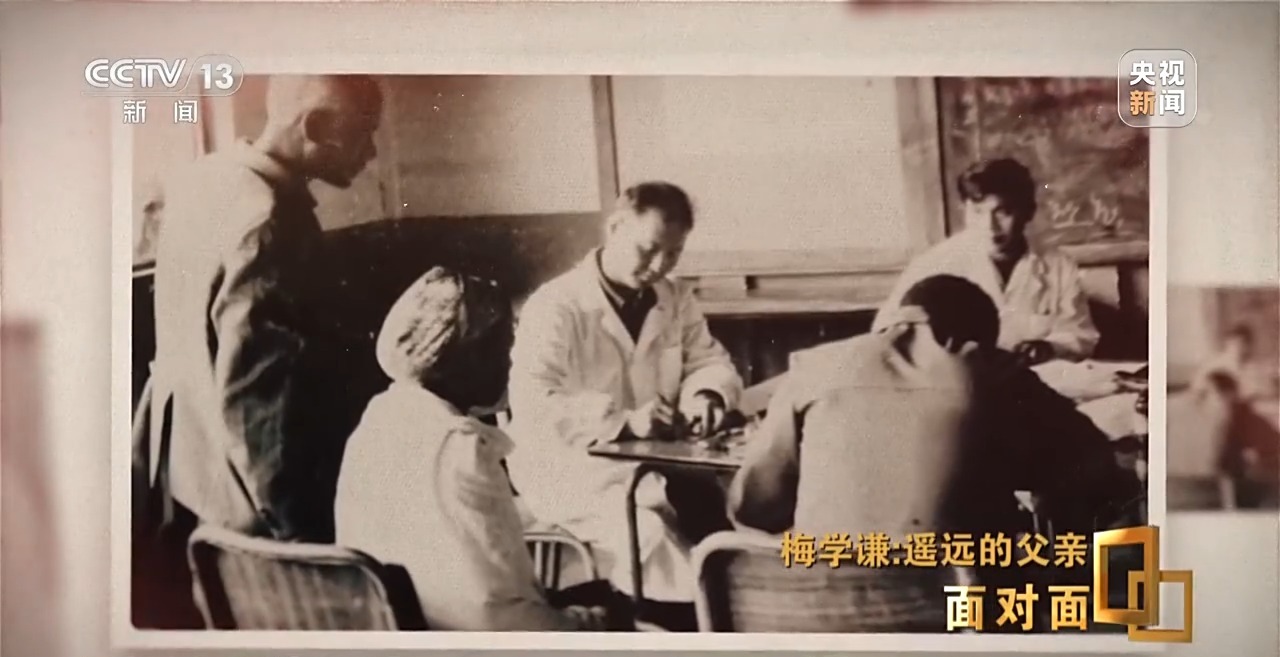

梅庚年1937年参加革命,1947年毕业于白求恩医科学校。中华人民共和国成立后,梅庚年带领全体职工在一片废墟上创建了安阳地区医院的前身—安阳专署公立人民医院,并在整个河南地区开创了先天性心脏病、二尖瓣狭窄的闭室分离术,以及食管癌、贲门癌的治疗。

记者:这是你父亲年轻时候?

梅学谦:对。

1972年8月,安阳肿瘤医院筹建组成立,梅庚年又被任命为组长。就在肿瘤医院落成之际,1973年,河南首次承接援非医疗工作,年届50的梅庚年受命担任中国援埃塞俄比亚首批医疗队队长,准备赴非洲执行任务。那时候梅学谦22岁,正在上大学。

记者:那个时候你们家人怎么看待的?

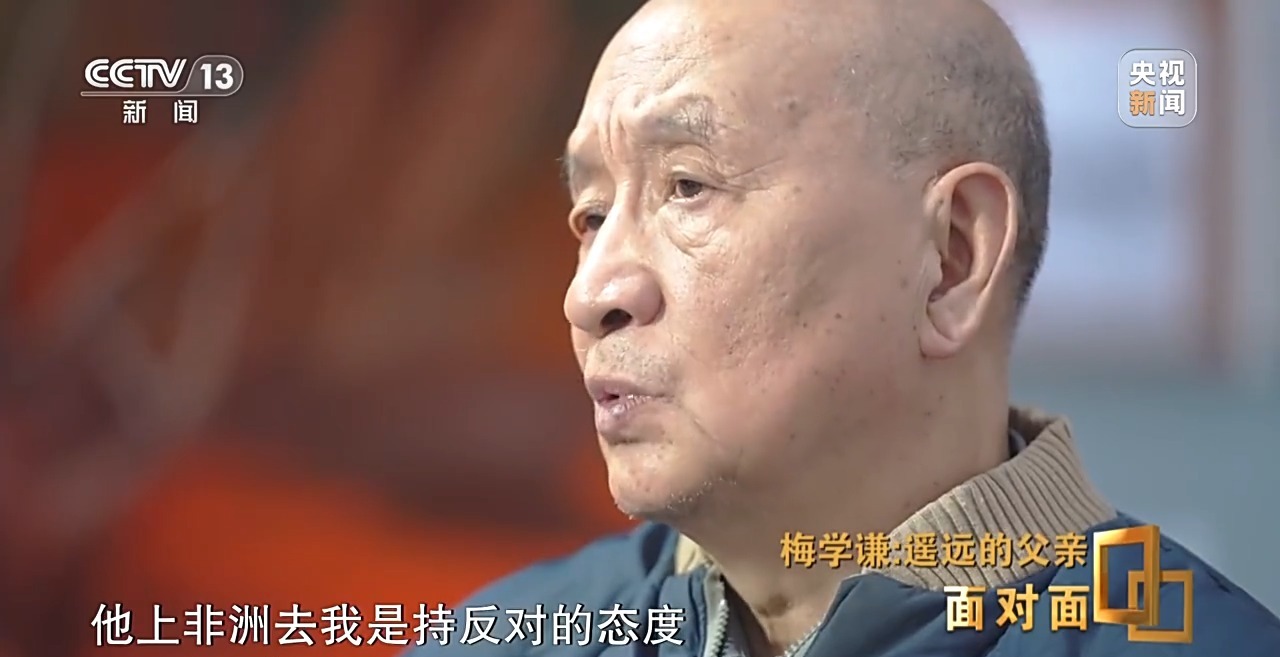

梅学谦:说老实话,他上非洲去我是持反对的态度。

记者:为什么呢?

梅学谦:我说你岁数也大了,跑那么远,人生地不熟的你去干吗,再说那个时候,你出去的时候你已经可以说功成名就了。

记者:他听到你的这些反对的声音,他怎么反应?

梅学谦:他就置之不理,你说你的,我该干什么干什么。

1974年春节过后,梅庚年启程前往埃塞俄比亚。梅学谦把父亲送到了郑州。那时的他没有想到,父亲此去,竟成永别。

记者:临行前,父亲给你有什么交代和嘱托吗,要去那么远的地方?

梅学谦:告诉我你就是好好学习,毕了业以后参加工作,好好为病人服务。

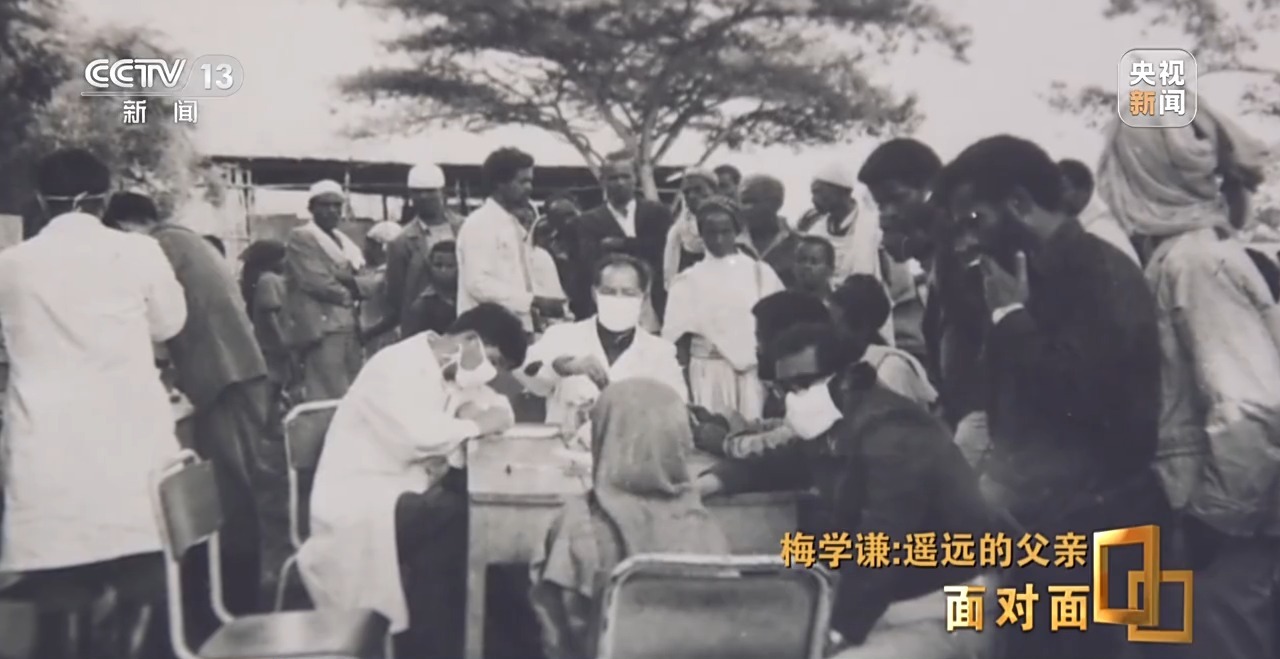

在埃塞俄比亚卡法省省会季马市,梅庚年率领一支由13人组成的中国医疗队,开展援外医疗工作。中国医疗队每个月至少开展一次义诊,在季马的各个地方都留下身影,梅庚年被当地人称为“中国的白求恩”。

梅学谦:那个时候通信全靠外交部信使来传递。

记者:在父亲信里面你印象最深刻还能记得是哪句话吗?

梅学谦:他就是鼓励我要好好学习,最好学一点外语。

记者:父亲会在信里给你讲,他在埃塞俄比亚工作的情况吗?

梅学谦:工作生活的情况很少,报喜不报忧。后来我听他们归队的队友们说他们那块生活很艰苦。那个时候他们要想洗个澡,就是弄点水擦一擦,到一定程度了就到宾馆里包两间房,男女各一间房去轮流地大家伙洗一洗。

记者:这些事情在信里面从来不跟你讲?

梅学谦:没提过,这都是后来回国的那些队友们说起来这些事,还要自己种菜、养猪。

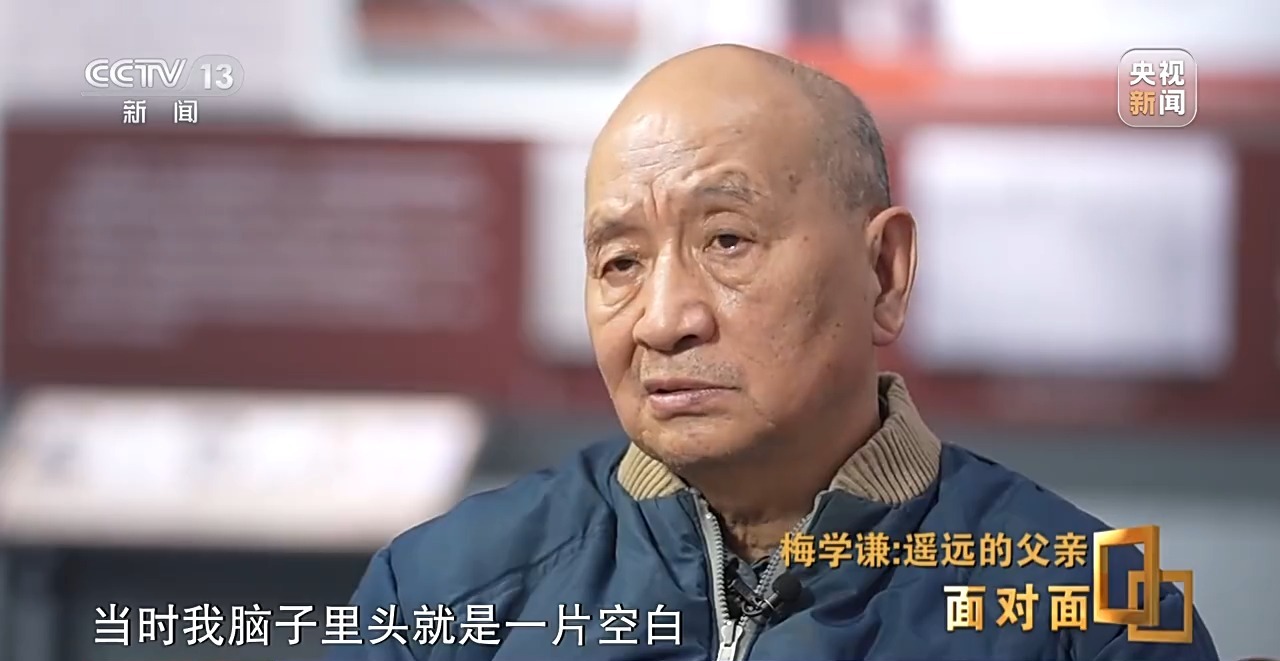

父亲离家一年多后,梅学谦再次收到父亲的消息,却是他离世的噩耗。1975年8月,埃塞俄比亚的加木戈法省发生严重旱灾,梅庚年率医疗队奔赴灾区开展援助工作。在从灾区返回驻地的途中,梅庚年不幸遭遇车祸,以身殉职,年仅51岁。当地一位名叫泽乌迪的老人捐出了自家的玉米地用来安葬梅庚年,而梅学谦和家人收到的,是装着一缕头发的骨灰盒。

梅学谦:卫生部派了一个人,把他骨灰盒送过来。

记者:这对你来讲太突然了。

梅学谦:当时我脑子里头就是一片空白,确实是想不到。

梅庚年牺牲后,当地政府为他举行了隆重的葬礼,数万名群众涌上街头,自发为他送行。季马人民为了纪念他,在他的墓前分别用中文、英文、阿姆哈拉文树立了3块大理石墓碑。父亲去世后,梅学谦开始大把地掉头发,这种状况持续了一年多。

记者:父亲的去世对你在从医的道路上有影响吗?

梅学谦:肯定有影响。

记者:什么样的影响?

梅学谦:医学这个东西是理论和实践结合最紧密的一个学科,如果我父亲在的话,他会把所有的从医的经历、经验,各方面的知识他会毫无保留地告诉我。

记者:但是这种突然的意外,对你选择做医生这个职业来讲,你那时候会有动摇吗?

梅学谦:既然已经走上这条道路,自己无论有多大的艰难险阻,也要自己克服,继续把它走到底。

大学毕业后,梅学谦先到乡卫生院工作,后进入安阳市人民医院心胸外科,专注于食管癌、贲门癌的根治手术,以及肺部疾病的诊断和外科治疗。1998年,中国援埃塞俄比亚第十批医疗队开始组建,47岁的梅学谦报名参加,此时距离父亲离世,已经过去了23年。

记者:你为什么也会报名参加援助埃塞俄比亚的医疗队?

梅学谦:有两个出发点。第一,完成我父亲在埃塞俄比亚的未竟事业,虽然说你做出了那么多的成绩,但是从时间跨度来说,你并没有完成两年的工作期限。

记者:你觉得他的任务没有完成?

梅学谦:对。第二,我要亲自到你工作、生活、去世的地方去看一看。

记者:父亲在那个地方因公殉职,一般做子女的有时候会觉得那是一个伤心地。

梅学谦:伤心归伤心,按照中国的传统。尽尽孝心,到坟前烧个纸、磕点头,说点心里话,还是应该做的。

那时候,梅学谦的女儿正在上高中,他的选择无疑在家庭里掀起了风波。

记者:当初你父亲去非洲援助的时候,你自己也不理解、不愿意,那你提出这个要求,你的子女呢?

梅学谦:我们两个没有交流过这个事。

记者:那爱人呢,家属呢,都觉得你去那么远的地方要待两年。

梅学谦:首先我岳父不想让我去,后来我听说我岳父曾经跑到我们医院,跟我们医院的一个副书记说不让我去。

记者:也是担心你?

梅学谦:也是担心,因为我岳父和我父亲都是一个部队下来的,他们之间战友情很深。

梅学谦和父亲一样选择了义无反顾。1998年8月,他如愿踏上了父亲曾经踏足过的土地。

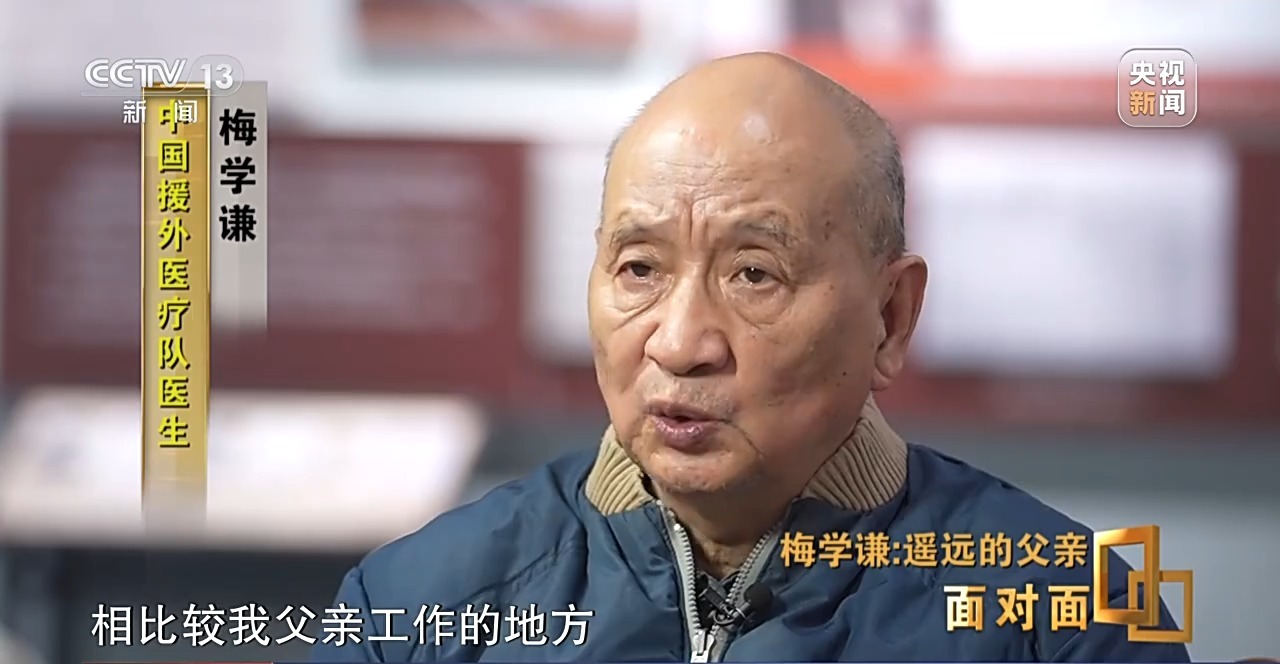

记者:真正到了那个地方之后,和你想象中一样吗?

梅学谦:我工作的那个地方,相比较我父亲工作的地方,条件就相对好多了。距首都亚的斯亚贝巴只有90公里,生活环境、水电也是供应是不足的,有时候正做着手术,停电了。

记者:那怎么办呢,正在手术。

梅学谦:手电筒呗,手电筒照着做,总不能手术没做完你就结束了,那不行。

记者:你内心会不会觉得自己当初的选择冲动了一点,或者草率了一点?

梅学谦:我没有。既然来了你自愿的,你就要面对这些东西,特别是蚊子,夸张一点说三个蚊子一盘菜,这个是有点夸张了,但是那个蚊子特别厉害。

记者:那怎么防呢?

梅学谦:你穿衣服呗,你穿的衣服薄了,它都隔着衣服叮你。他们全医院只有一台电风扇,手术室的电风扇。你要看看电视,要么你拿把扇子,要么你拿一个苍蝇拍子,一边扇蚊子一边看电视。

援外工作期间,梅学谦利用医疗队的团队优势,在胸外科、食管癌、肠胃肿瘤等方面开展多项新技术、新项目,填补了受援医院的技术空白,并帮助其培养了技术团队。

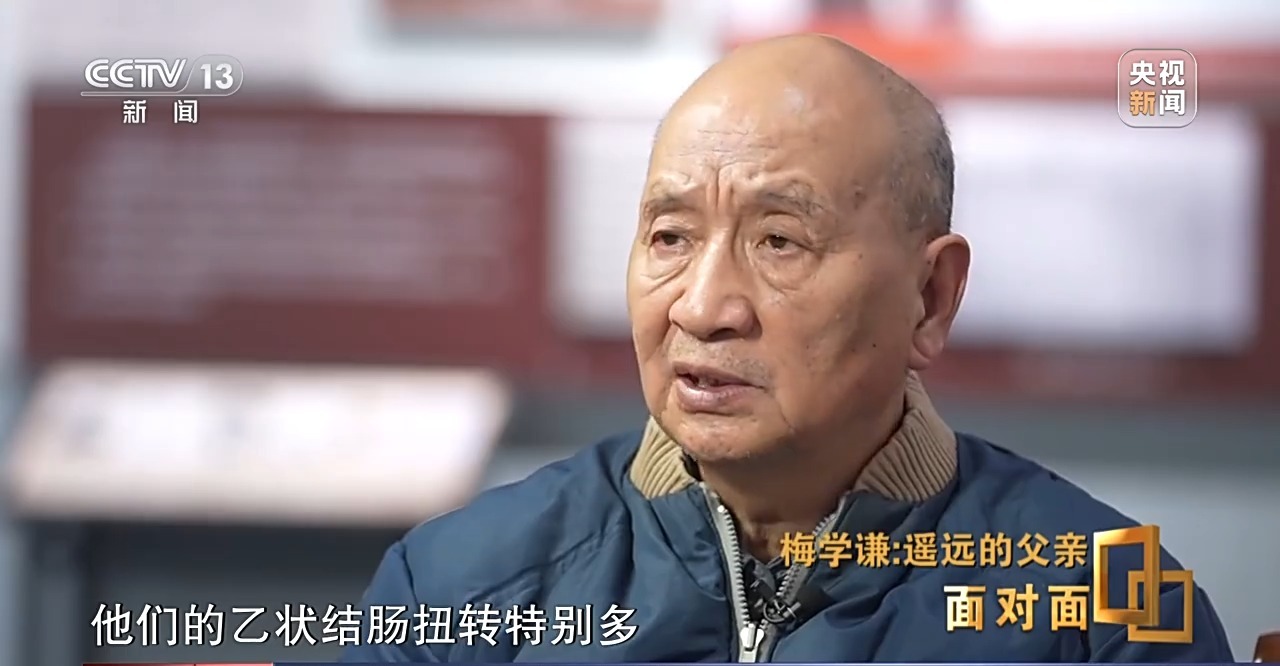

梅学谦:他们的乙状结肠扭转特别多,都是人种发育问题,再加上一个他们暴饮暴食问题,没东西吃就饿着,有了东西吃就吃一顿,结果很容易引起乙状结肠扭转。病人原来他们都是分两期手术,先把这个扭转的乙状结肠有时候转360度,有时候转720度,有时候就造成肠坏死,只能把它切了。切了以后,那时候都分第二期手术缝合,我们那时候就开创了一个一次手术,直接给缝上,免了第二次手术的痛苦。

记者:这些当地人怎么看待这些援外的医疗队员呢,从中国来的医生?

梅学谦:他们对中国医生还是非常信任的,包括官方,包括他们的医生,包括病人。韩国的一个卡车司机在运输物资的时候,后脑勺被一个重物给撞了,撞了以后他最后的话就是把我送到中国医疗队,这就说明他们对中国医疗队的信任。

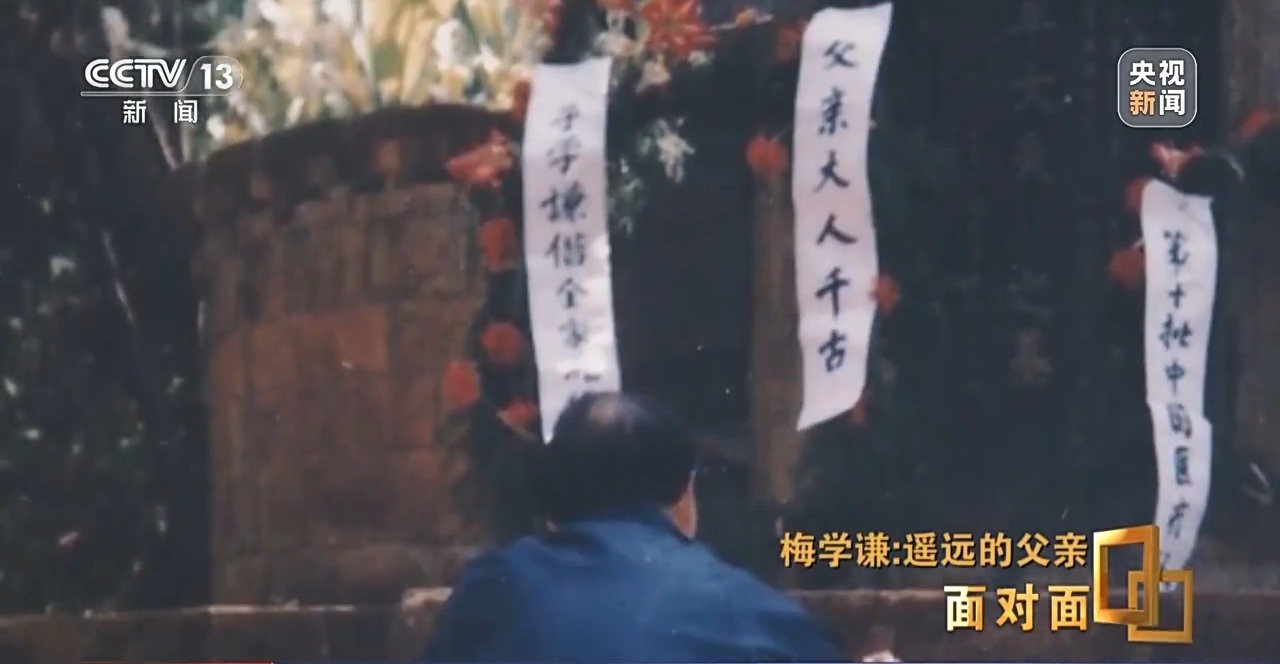

到埃塞俄比亚之后,梅学谦没有第一时间去看望父亲。直到第二年的清明节,他才和中国驻埃塞俄比亚大使及各届医疗队代表一起,前去为父亲扫墓。

记者:为什么没有第一时间去呢?

梅学谦:太远,当天回不来。为什么清明去呢,埃塞俄比亚中国大使馆当时就有一个规定,每年清明节医疗队都要去祭奠。

记者:但是对别人来讲,可能是到清明节它是正常的一个流程,但是对你而言,那么长的时间心里能忍得住吗?

梅学谦:我也想去,但是你去一趟很不容易,医疗队要派车,还要派人陪同,你到那去了以后你还要住上一夜,所以说只能把这个东西压在心底,到清明节再去。

记者:这个要忍住的话,要告诉自己心里能够承受,可能就会很煎熬。

梅学谦:那也是没办法的事,咱不能说因为个人的一点愿望给医疗队增加那么多的困难,这种事只能自己克服了。

分隔20多年,梅学谦终于来到父亲的墓前,按照中国的习俗拜祭父亲。

记者:你第一次到父亲的这个墓前,你当时从内心来讲,最想表达的是什么,最想跟父亲说什么?

梅学谦:我当时在心里就说,我说爸爸,我来看你来了,你在这还好吧。

梅庚年的墓地,一直由泽乌迪老人和他的后代义务守护。泽乌迪去世后,守墓的接力棒交到了泽乌迪的女儿若娥多手中。

梅学谦:这个女的是第一代守墓人的女儿,这个是她的儿子。

记者:泽乌迪老人义务守墓三十余年,他和你父亲有什么特别的渊源吗,为什么这么长时间,三代要守墓?

梅学谦:我父亲可能是给她父亲看过病。

这一次扫墓,了却了梅学谦多年的心愿。然而,想要完成父亲未竟的事业,顺利完成援外医疗任务,还必须面对当地的各种风险挑战。埃塞俄比亚疟疾、艾滋病高发,外科医生不可避免要承受风险。

梅学谦:我在手术中就被针扎了三次。

记者:那时候担心吗?

梅学谦:其实这个事你要说不担心是假的,关键就是说你担心又怎么样。我扎了以后,他们就说你去查一查吧,我说我不查,第一,窗口期查不到。第二,你就是查了以后,就是阳性病人,你该怎么着,你不就是增加思想压力?别的没有,我说我也不查,我就回国以前查一查,如果感染了,HIV阳性,我就不回来了,我就在那待着,我就还在医疗队工作。

2000年9月,梅学谦两年援外期满。启程回国之前,他特地到父亲的墓前和他告别。

梅学谦:最后一次就是和他告别,就说老爸我完成了医疗队的工作。

记者:两年了。

梅学谦:两年了,我完成了医疗队的工作,我要回去了,我不能陪你,你在这好好的,以后有机会我还会再来的。

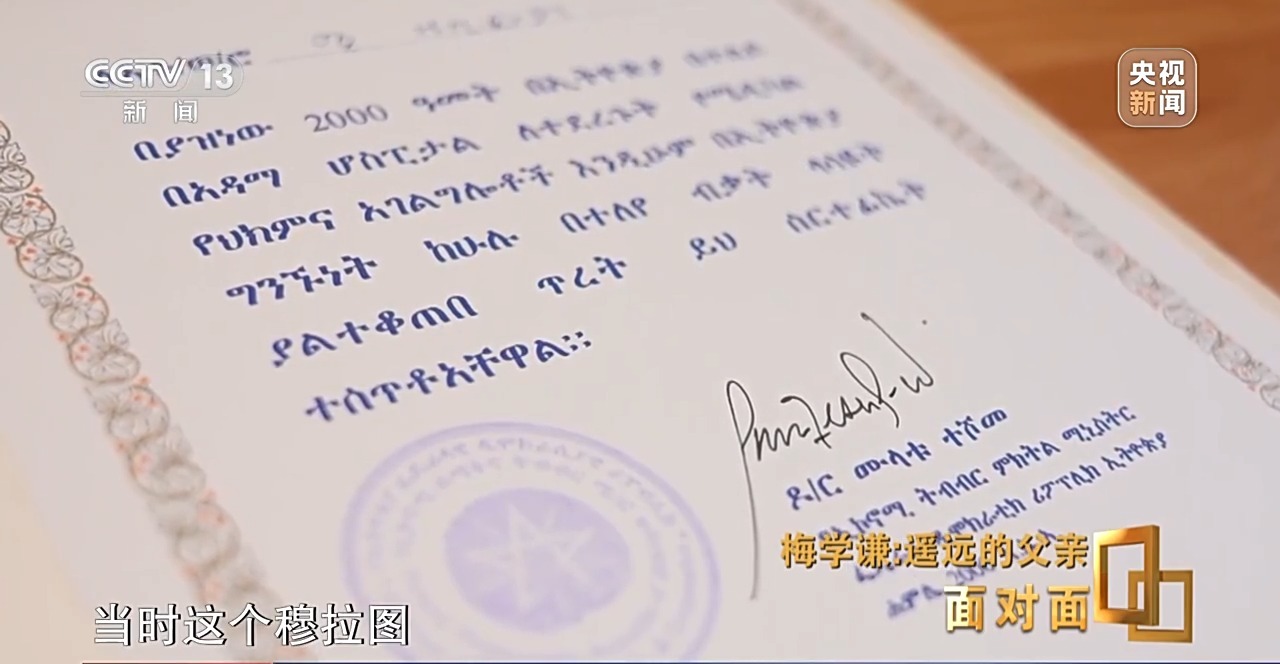

回国时,埃塞俄比亚政府给梅学谦颁发了两本证书,表彰他为当地医疗做出的贡献。

梅学谦:这个穆拉图,当时是一个分管卫生和教育的一个部长,他后来就成了埃塞俄比亚总统了。

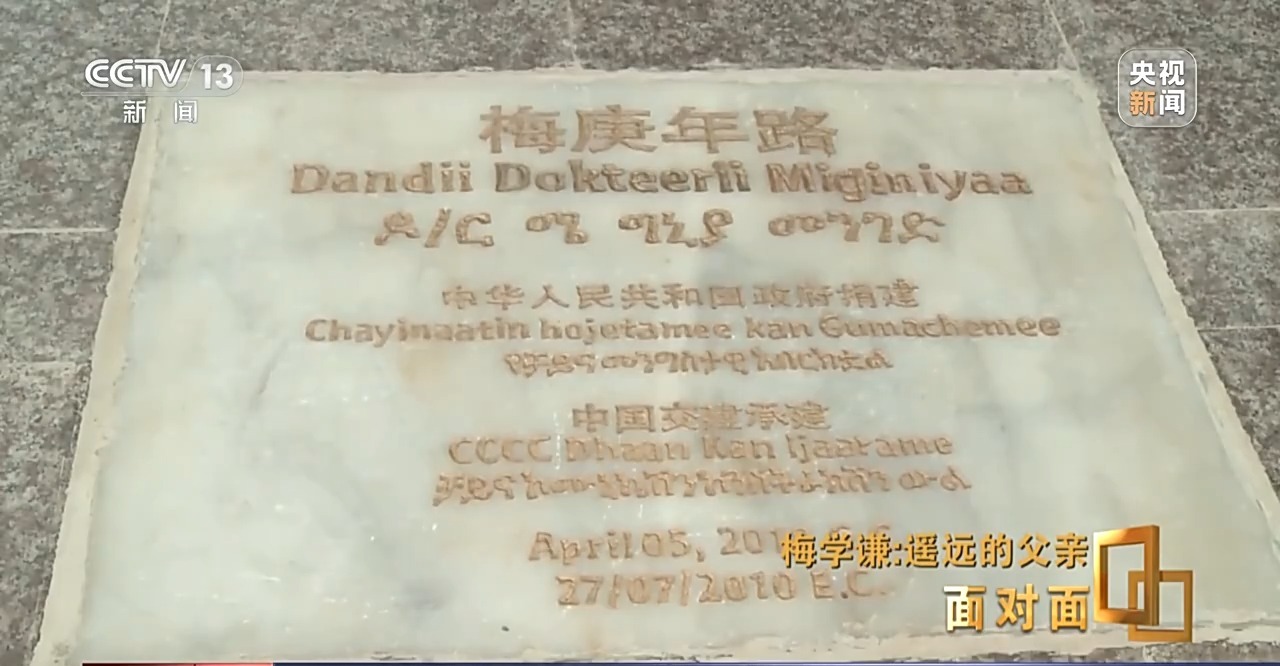

2018年4月5日,由中国政府援建的“梅庚年路”在埃塞俄比亚季马市巴吉村开通。父亲以另一种方式继续着援非之路。梅学谦则在临床一直工作到70岁,退而不休,如今仍在一家医院当顾问。从质疑父亲到理解父亲再到成为父亲,梅学谦沿着父亲走过的路继续前行。

记者:所以这两年的经历你,若干年之后再回头看的时候,你会怎么评价呢?

梅学谦:用最简单的一句话来说,值得。

记者:如果说将来有一天再次谈起中国医疗队员的这个经历,你最想说的是什么?

梅学谦:我个人的经历难忘,另外国家派遣援非医疗队还要持续下去,我希望现在的年轻医生也要勇敢地参加到这个行业里来。( 记者:古兵 摄像:刘洪波 杨帆 高忠)

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn. All Rights Reserved.

备案编号:京ICP备2023030480号