2024-03-07 11:56:00

来源:环球人物网

作者:李佩蔺

小号

中号

大号

· 几天前,金茂芳“隔空回话”全国人大代表沈燕芬的视频冲上了热搜。

“我觉得前辈特别厉害。在那个年代,作为女性,能够从事这样一个工作,也干得特别棒,是我们后辈需要学习的榜样。”

“我听到咱们90后的燕芬同志,也开拖拉机,我很高兴,希望你要培养一些知识经验,在农业上搞全面的机械化。”

数天前,91岁的金茂芳“隔空回话”全国人大代表沈燕芬的视频火了。面对镜头,满头银发的她神采奕奕地给后辈们打气:“沈燕芬加油!‘新农人加油’!”

金茂芳是谁?“第三版人民币1元纸币上女拖拉机手原型之一”、“新中国第一代军垦女战士”、全国“最美奋斗者”,是她闪亮的“勋章”。沈燕芬是谁?返乡创业“新农人”、“女拖拉机手”是她,但也不全是她。

热搜的喧嚣褪去。当走入这二人的滚烫人生,有网友感慨:“这才是真正的girl’s power!”

“戈壁黄沙吓不住我们”

六年前的夏天,河南洛阳市郊的一处农田。

金茂芳头戴草帽,身着印花衬衣,来到一台崭新的“东方红”无人驾驶拖拉机旁。踩着脚踏,她伸手拉开车门,一用劲儿,跨进了驾驶室。

· 2018年,85岁的金茂芳在一档节目中,首次驾驶北斗导航无人驾驶拖拉机。

马达轰鸣,拖拉机牵引着旋耕机,在灿烂的阳光下笔直前行。驾驶室里,金茂芳欢笑着,眼中噙着热泪。

“开拖拉机,走直线是最难的。因为拖拉机走不直,耕地、播种质量都会受影响,造成庄稼产量不高。我们当年在学习训练时,都是用布捂着一只眼睛,就是为了练好怎么走直线。现在,这个北斗导航拖拉机一下就解决了这个问题。”金茂芳有些激动。

她告别拖拉机近50年,从没想到,还能开上中国制造的无人驾驶拖拉机。那一刻,金茂芳思绪万千。

1952年5月,新疆部队来到山东济宁招女兵。彼时,金茂芳19岁。

前一晚刚得知消息,第二天她就赶到了城里报名。父母不舍她离家太远,但她却十分坚定。“到部队上去,是我们那一代青年最向往的事。”接到录取通知的那天,金茂芳兴奋得一夜没合眼。

从济宁到新疆,火车换卡车,一走就是一个多月。饿了,姑娘们拿出大饼啃着吃;渴了,喝一口存在汽车轮胎里的水;困了,在车厢里倒头就睡。到了新疆,大家都被眼前的景象惊呆了——大片的戈壁滩、漫天的黄沙,走几公里都遇不到一个人。“我们一批坐火车来的有1000多人。大家都是年轻人,很有激情,戈壁黄沙吓不住我们。”

姑娘们扎下了根。数月的扫盲学习后,她们按照军队要求开始选择工种。当组织询问金茂芳的工作意愿时,她坚定地回答:“我要开拖拉机!”经过培训,1953年3月,金茂芳被分到原石河子总场机耕运输队跟车,正式成为一名拖拉机驾驶员。

金茂芳驾驶的是原苏联产“莫特斯”拖拉机。“莫特斯”没有驾驶棚。夏季,中午烈日暴晒,傍晚蚊子成群,金茂芳开着拖拉机犁地、播种、施肥、运货,从不叫苦;冬季,土地冻硬了,拖拉机加足马力也犁不动,总是熄火。

1954年10月,在石河子总场一分厂,链轨车不慎掉入泉眼。整整一夜,金茂芳和另外5名女拖拉机手挖出了机车,浑身早已湿透。寒风刺骨,姑娘们冻成了“冰人”。1959年冬天,机耕运输队在运送物资途中突遇寒流。燃油受冻、拖拉机熄火,心急的金茂芳脱下手套,用嘴对着油管吸油,结果嘴唇刚碰上,就被粘住了。她想扯下油管,却扯下了一大块皮,“当时流了好多血。”

这样的日子,持续了7年。类似的经历,数不胜数。

在原石河子总场机耕运输队工作期间,金茂芳创下一天播种120亩地和7年时间完成20年任务的纪录;担任“莫特斯”机车组组长的7年,金茂芳平均每天工作时间长达12个小时以上,累计节约油料52145公斤,节约费用开支8万多元。

20世纪60年代,金茂芳与苏长福等23位先进模范,一同成为新疆生产建设兵团的“24面红旗”,激励着大家开拓荒原。

· 金茂芳手持第三套人民币一元纸币。

· 金茂芳手持第三套人民币一元纸币。 如今,在新疆军垦博物馆,仍摆放着金茂芳曾开过的那辆“莫斯特”;在石河子市西公园,矗立着以第三套人民币一元纸币女拖拉机手形象为蓝本的大型雕塑。有时,金茂芳去菜市场买菜,会有人拉住她的胳膊说:“您老人家就是金茂芳吧?您就是人民币上的那位女拖拉机手吧。像,真像!”

在金茂芳看来,“你可以说我是‘人民币姑娘’原型之一,而不能说是我个人。新疆建设兵团的姑娘们千千万,新疆能有今天,是我们集体奉献的结果”;谈及变化,她发自内心感慨“石河子,新疆,中国,变化太大了。现在都是网络信息时代了”;说起这一辈子,她用了“坎坷”和“光荣”四个字来总结。

“劳动的歌声满山遍野,劳动的热情高又高,生产运动猛烈地展开,困难把咱们吓不倒......”金茂芳哼起熟悉的旋律,“这首歌代表了兵团人战天斗地、在困难面前永不退缩的精神。”

这样的精神,仍鼓舞着年轻后辈们勇往直前。

“开拖拉机的女生也很霸气!”

· 沈燕芬。

· 沈燕芬。 “她耕田确实耕得不错,样样都行。又会开拖拉机、又会飞无人机,又会开插秧机。”“第一年种出来的稻谷过千斤,一个女孩子真是好了不起。”这几年,每每提到沈燕芬这个名字,村民们都会竖起大拇指。

但在四年前,当沈燕芬第一次驾驶着农机在田里干活时,大家的心里却犯起了嘀咕:“这个瘦瘦小小的姑娘能干好农活吗?”

2020年的一天,在深圳某公司担任项目主管的沈燕芬,接到了父亲的电话。父亲告诉她,这几年乡村振兴政策利好,希望沈燕芳能回乡和他一起经营,把农机合作社做大做强。挂断电话后,沈燕芬有些犹豫,但更多地是对父亲的心疼。

沈燕芬的父亲沈灿星是村里数一数二的农机手,干了近40年,还带头成立了广州增城最早一批农机合作社。这些年,沈灿星患上了严重的腰肌劳损,时常疼痛难忍,对农机合作社的管理也力不从心。沈燕芳不愿父亲的心血付之东流,对乡村振兴事业也有了更深刻的思考:“当老一辈人退下来,广袤的农村土地,谁来耕?谁来种?这是非常急迫的。”她决定接过父亲的担子,续写这个“农机梦”。

刚回到村里时,沈燕芬有些手足无措,“要懂农作物生长,会开机器,还要懂品牌、市场、政策等等。”她跟着父亲到田里学习、熟悉农机耕作的各类设备、环节,还报名了培训课程。短短一年间,沈燕芬从农业“小白”蜕变成了操作农机的一把好手。

她也猛地发觉,将干硬的土块犁成松软的泥土、看荒地渐渐长出新苗,这种忙碌令人格外踏实。

熟练操作各类农机,只是第一步。想让农机合作社有“新气象”,就得用新经验、新思路。起初,她试着让老农机手们利用数字化表单,来上报每天的工作,“那些东西在他们来讲,是纸上谈兵,说我是在电脑面前乱指挥他们干活。”沈燕芳哭笑不得,但也意识到经验不能“生搬硬套”。

面对外界质疑,她没有立刻作出回应。沈燕芬一心琢磨着农机事业的新出路,也渐渐找到了方向:用“接地气”的方式“稳住”老人,同时吸纳更多“新鲜血液”进来。

她率先将目光投向了高新农机具。在她的带动下,合作社引入了精量穴旱直播机、植保无人飞机等最新设备。自2021年起,合作社有了更多年轻面孔:32名员工中,有9人都是90后,他们担任起了农机手、植保机飞行员、田间经理人、行政财务等重要角色。如今,合作社所提供的农机服务,已覆盖农业生产从耕到收的全过程,实现了全程机械化作业。

走入田间地头、农户家中,沈燕芬萌生出更多好主意。2021年5月,她以父亲的石乡农机合作社为基础,联合周边乡镇成立了广州市首家农机联合社——广州增城星级农机专业合作社联合社,并担任社长。联合社创新实行“农业生产托管”,能为农户提供种植指导、农机调度、物资采购、销售等“一条龙服务”。三年间,沈燕芬带领团队把3000余亩撂荒地开荒复耕。联合社一年服务面积超10万亩,服务农户超4000户。

乘着短视频的“东风”,沈燕芬以“女农机手”为人设,在多个平台开设了“新农人 燕芬”的账号,分享返乡生活、田园风光,也想借此契机,建立电商平台,让家乡的丝苗米“飞”向全国各地。

“这个时代给了女性很好的成长空间,这是一个很适合女性创业、大展拳脚的时代。”回想起这四年,沈燕芬深有感触。

· 今年2月,在沈燕芬发布的一则视频中,她教小臻学会了开拖拉机。

· 今年2月,在沈燕芬发布的一则视频中,她教小臻学会了开拖拉机。 沈燕芬的短视频作品里,有一条“小爆款”。画面中,她开着农机自信地说:“开拖拉机的女生也很霸气!”今年2月,在沈燕芬发布的另一则视频中,她教伙伴小臻学会了开拖拉机。“开农机实在是太爽了,我觉得很好玩,我很想把它学会,可以自己独立地操作一台机器!”小臻说。

“新农人”“女拖拉机手”“短视频博主”“农机土专家”......是这些年来,外界给予沈燕芬的标签。而卸下这些标签,最质朴、本真的沈燕芬,依然是那个敢想敢闯,在田野里开怀大笑的女孩。

将生命的“芬芳”,绽放在祖国大地

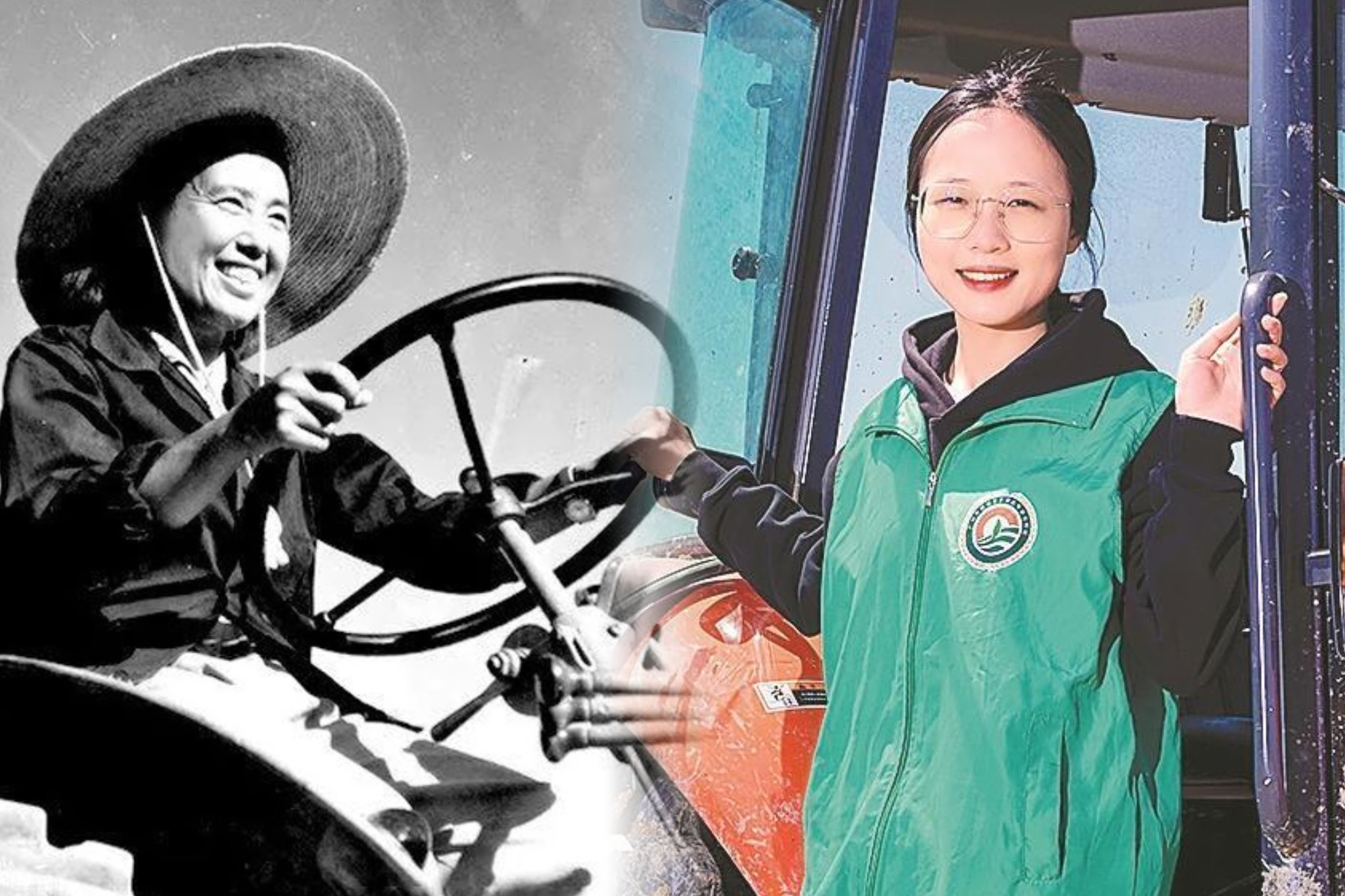

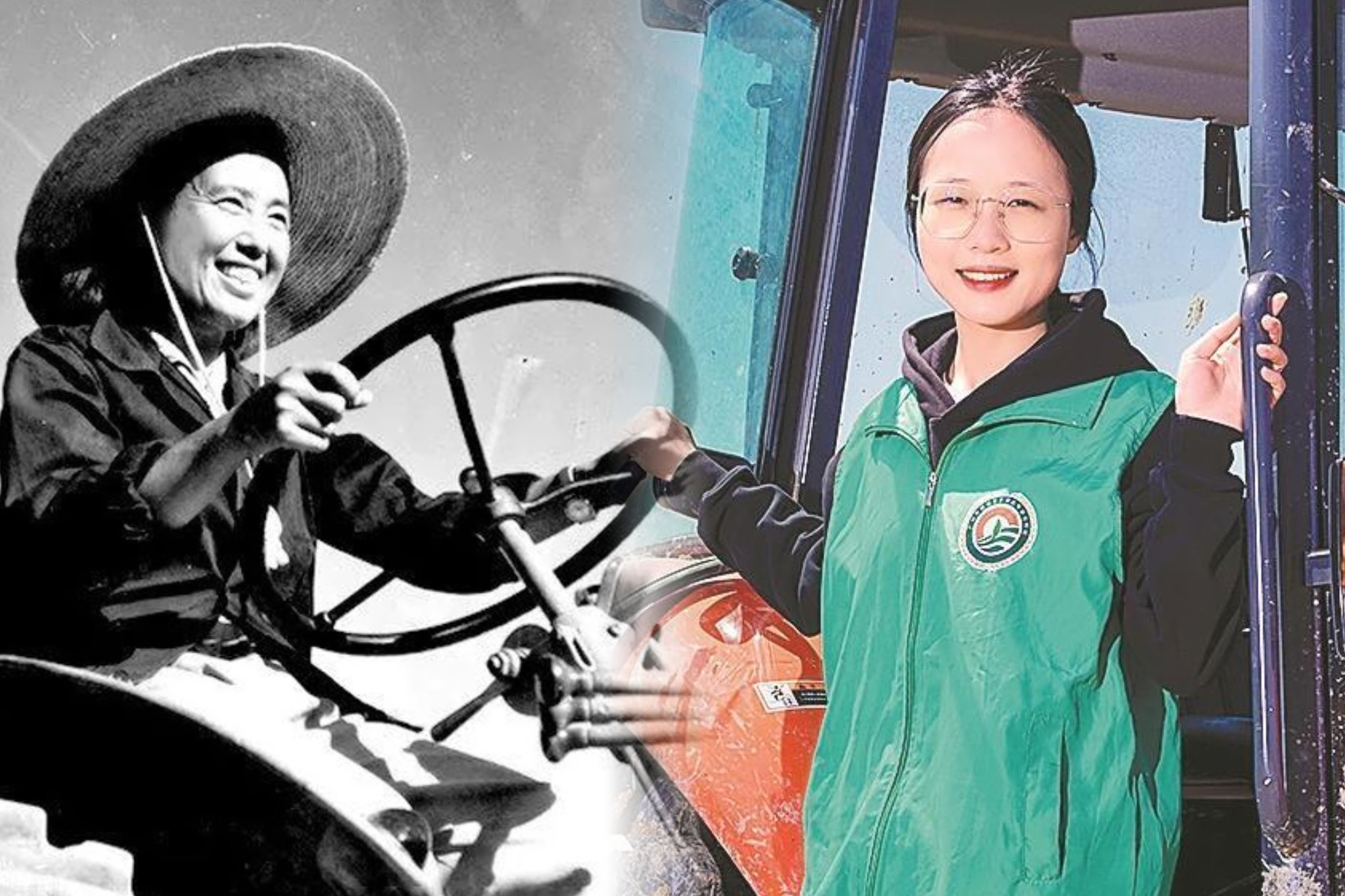

· 年轻时的金茂芳(左)、90后姑娘沈燕芬(右)

· 年轻时的金茂芳(左)、90后姑娘沈燕芬(右) 72年前,在新疆生产建设兵团,以金茂芳为代表的“新中国第一代女拖拉机手”们,用青春和汗水开垦荒原,将茫茫戈壁变为万亩良田。

72年后,在广州增城石滩镇石湖村,以沈燕芬为代表的“新农人”们,正驾驶着各种农机奔忙在希望的田野上,将美好蓝图变为现实。

在金茂芳看来,“是当年那艰苦的岁月锻炼了我,只有经过奋斗,人才能保持活力和对生活的热爱。”“我们开荒种地,在戈壁滩上建新城,就是为了建设祖国,就是为了给人们创造今天的幸福生活。”

在沈燕芬心中,像金茂芳这样的“老农机手”,是她的榜样,“那种开拓奉献、不负青春的精神,值得我们后辈们学习。”

如今,沈燕芬正借助短视频、直播的力量,带动更多年轻人加入到“新农人”的群体中来,“让他们回乡后干得好,并留下来”;她还积极组织、指导当地农村妇女开展技能培训,培养了一批女性农事员,并结对帮扶妇女就业增收,示范带动了180余户农户。

“以前我只顾自己工作做好就行,现在心里装了很多人,肩上责任更重了,我的眼界和视野更宽了。这是乡村振兴这个大舞台带给我的成长和改变。我站在了时代的风口,我觉得我们这代人是幸运的。”沈燕芬感慨道。

这一次,当91岁的她“隔空回话”90后的她,打动人心的,是向内生长、向外绽放的蓬勃姿态,更是各自闪光的女性力量。

俯身弯腰,躬耕细作。过去、眼下、未来,更多的“金茂芳”“沈燕芬”们,将生命的“芬芳”绽放在祖国的广袤大地上。而每一朵“芬芳”,都是每个时代最生动的注脚。

(资料来源:央视新闻客户端、新华网、新疆日报、红星新闻等)