内容提要:在现存中国古代楷书墨迹中,东晋佚名所书《曹娥诔辞》卷是署年最早的小楷作品之一,弥足珍贵,自古以来为世人所宝。同时,此卷书心所存《曹娥碑》全文写于东晋“升平二年”(358年),去古未远,是目前所见《曹娥碑》最早录文,对于《曹娥碑》的流播至为关键,籍此,我们得以与其他时代较早的有关文献互校,追寻其事本源。

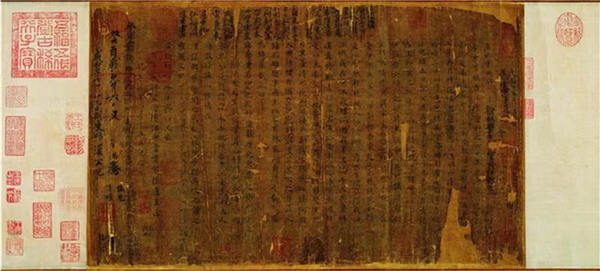

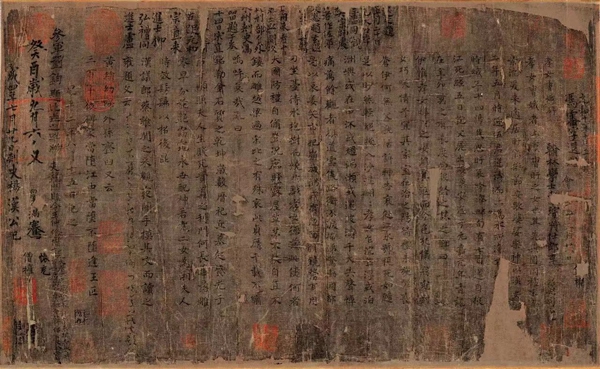

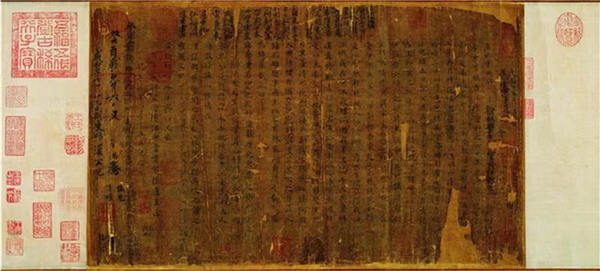

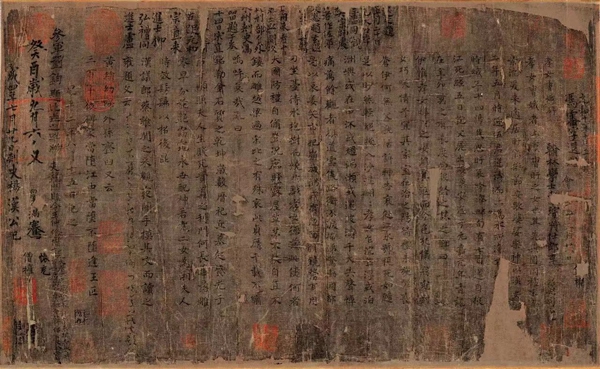

东晋佚名《曹娥诔辞》卷绢本楷书,纵32.3厘米,横54.3厘米,现藏于辽宁省博物馆。

东晋佚名《曹娥诔辞》卷,书心绢本,墨书楷体,纵32.3厘米,横54.3厘米,现藏于辽宁省博物馆,因卷末署“升平二年”款,故又名《升平帖》1。谛审卷中字体,结字多为扁方,显系脱胎于三国时期曹魏重臣钟繇(151年~230年)之楷体间架;同时,行文间或有字体呈现修长体势,是当时正处于书体转变时期之显著特征。且凝神玩味卷中墨书用笔,磔笔犹存隶体笔意,而其余笔画与今楷已基本一致,以其他相关文字材料相校可知,此书卷乃典型东晋书风:神气内敛,风骨清劲。古今鉴赏者,如北宋黄伯思、元郭天锡均考订此卷乃书圣王羲之亲笔2。

在现存中国古代楷书墨迹中,东晋佚名《曹娥诔辞》卷是署年最早的小楷作品,弥足珍贵,自古以来为世人所宝。南朝萧梁时期内府鉴藏名家满骞、唐怀充、许僧权,唐冯審、卢同、韩愈、怀素,北宋黄伯思,南宋韩侂胄、贾似道、赵兴懃,元郭天锡、赵孟頫、乔篑成、柯九思、虞集,明韩世能、王锡爵及清王时敏、沈荃、高士奇等众多文人名士均在卷上签署留款;南宋高宗赵构、清康熙玄烨亦侃侃不吝美言;现代著名杂文家、政论家、新闻工作者邓拓(1912年~1966年)行书“晋人书小楷曹娥诔辞碑真迹”题签;卷上钤南宋高宗“损斋书印”“御书”,元文宗奎章阁“天历之宝”“赵孟頫印”,明韩世能“韩世能印”,清乾隆“乾隆鉴赏”“石渠宝笈”及“宣统鉴赏”等59方鉴藏印鉴;南宋初年,此书卷即存于绍兴内府,后历经辗转、流散,清代入藏内府,乾隆十年《石渠宝笈》初编告成,著录于第十三卷之首。清亡,溥仪携此书卷至长春伪宫,1945年第二次世界大战胜利后,为中国人民解放军截获,1952年入藏东北博物馆(今辽宁省博物馆)。

东晋佚名《曹娥诔辞》卷,累世递藏,流传有序,世间珍稀,于文物而言,堪称煊赫名品!同时,此卷所书《曹娥诔辞》,所述之事在古代中国曾产生深远影响,长久以来更被奉为“孝德”文化之楷模。

序下实录东晋佚名《曹娥诔辞》卷书心全文,以备详核3:

孝女曹娥碑:

孝女曹娥者,上虞曹盱之女也。其先與周同祖,末胄景沉,爰來適居。盱能撫節安歌,婆娑樂神,以漢安二年五月时,迎伍君逆濤而上,為水所淹,〔不得其屍〕。時娥年十四,號慕思盱,哀吟澤畔,旬有七日,遂自投江死。經五日,抱父屍出。以漢安迄於元嘉元年,青龍在辛卯,莫之有表。度尚設祭之,誄之辭曰:

伊惟孝女,曄曄之姿。偏其反而,令色孔儀。窈窕淑女,巧笑倩兮。宜其家室,在洽之陽。待禮未施,嗟喪蒼伊何?無父孰怙!訴神告哀。赴江永號,視死如歸。是以眇然輕絕,投入沙泥。翩翩孝女,乍沉乍浮。或泊洲嶼,或在中流。或趨湍瀨,或還波濤。千夫失聲,悼痛萬餘。觀者填道,雲集路衢。流淚掩涕,驚慟國都。是以哀姜哭市,杞崩城隅。或有尅面引鏡,剺耳用刀。坐臺待水,抱樹而燒。於戲孝女,德茂此儔。何者大國,防禮自修。豈況庶賤,露屋草茅。不扶自直,不鏤而雕。越梁過宋,比之有殊。哀此貞厲,千載不渝。嗚呼哀哉!辭曰:

銘勒金石,質之乾坤。歲數曆祀,丘墓起墳。光于〔后土〕,顯照夫人。生賤死貴,義之利門。何長華落,凋零早分。葩豔窈窕,永世配神。若堯二女,為湘夫人。時效髣髴,以招後昆。

漢議郎蔡雍聞之來觀,夜闇手摸其文而讀之。雍題文云:黃絹幼婦,外孫齏臼。又云:三百年後碑冢當墜江中,當墜不墜逢王叵。昇平二年八月十五日記之。

上录东晋佚名所书《曹娥诔辞》,即《曹娥碑》文,所述之事亦见于当时有关典籍记载:

晋虞预(约285年~340年)《会稽典录》记:“孝女曹娥者,上虞人,父盱,能抚节按歌,婆娑乐神,以五月五日迎伍神,为水所淹,不见其尸。”

南朝宋范晔(398年~445年)《后汉书·列女传》载:“孝女曹娥者,会稽上虞人也。父盱,能弦歌,为巫祝。汉安二年五月五日,于县江溯涛婆娑迎神,溺死,不得尸骸。娥年十四,乃沿江号哭,昼夜不绝声,旬有七日,遂投江而死。至元嘉元年,县长度尚改葬娥于江南道傍,为立碑焉。”

将东晋佚名所书《曹娥诔辞》与上引《会稽典录》及《后汉书·列女传》文句互校,稽考文中所述,其事大略如下:

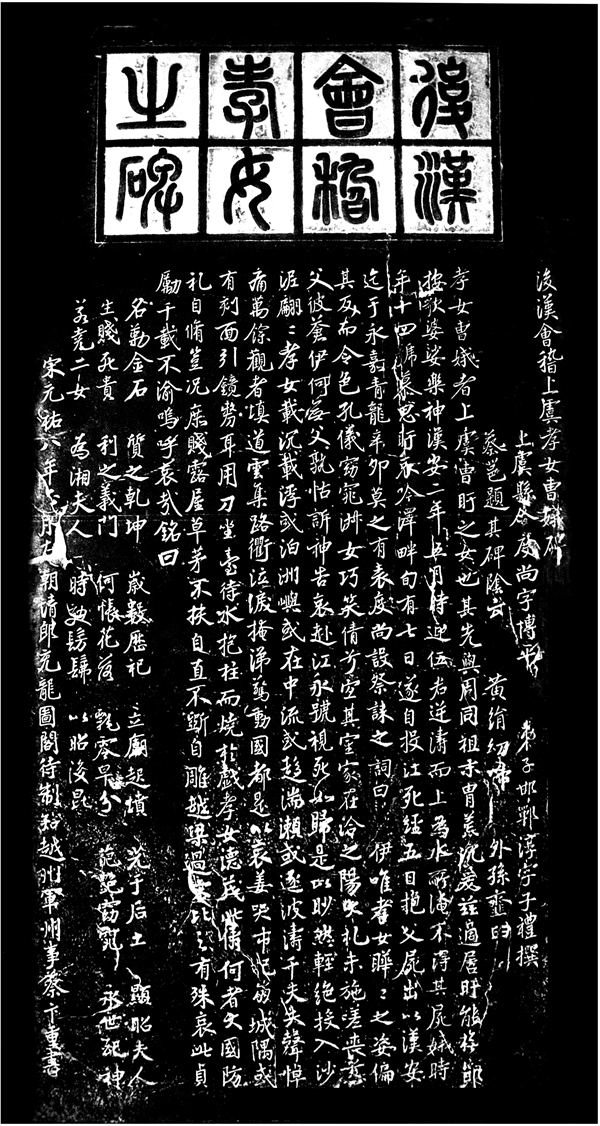

东汉汉安二年(143年)五月五日,上虞人曹盱于舜江迎潮神伍子胥,落入水中,生死未卜。时其女曹娥年方十四,于江畔寻父十七日,未果,旋即投江而死。东汉元嘉元年(151年),上虞县令度尚改葬曹娥于江南道旁,并命弟子邯郸淳敬撰诔辞刻石,即所谓“曹娥碑”,以彰孝烈4。后东汉名臣蔡邕(133年~192年)来访,并于碑阴题八字:“黄绢幼妇,外孙齑臼。”又南朝宋刘义庆《世说新语·捷悟》记:曹操曾途经曹娥碑,见碑阴蔡邕所题“黄绢幼妇,外孙齑臼”八字,便问杨修是否晓得藏文之意,最终“绝妙好辞”成为中国古代几百年才解第一谜底。综合上述种种记载,确证曹娥投江殉父一事为真。且知三国时期,曹娥碑石尚在。惜风雨千年,东汉元嘉元年(151年)上虞县令度尚所立曹娥碑石于北宋之时已失,不知所踪,今存浙江上虞曹娥碑石,系北宋元祐八年(1093年)由北宋名臣蔡卞(1048年~1117年)重书。

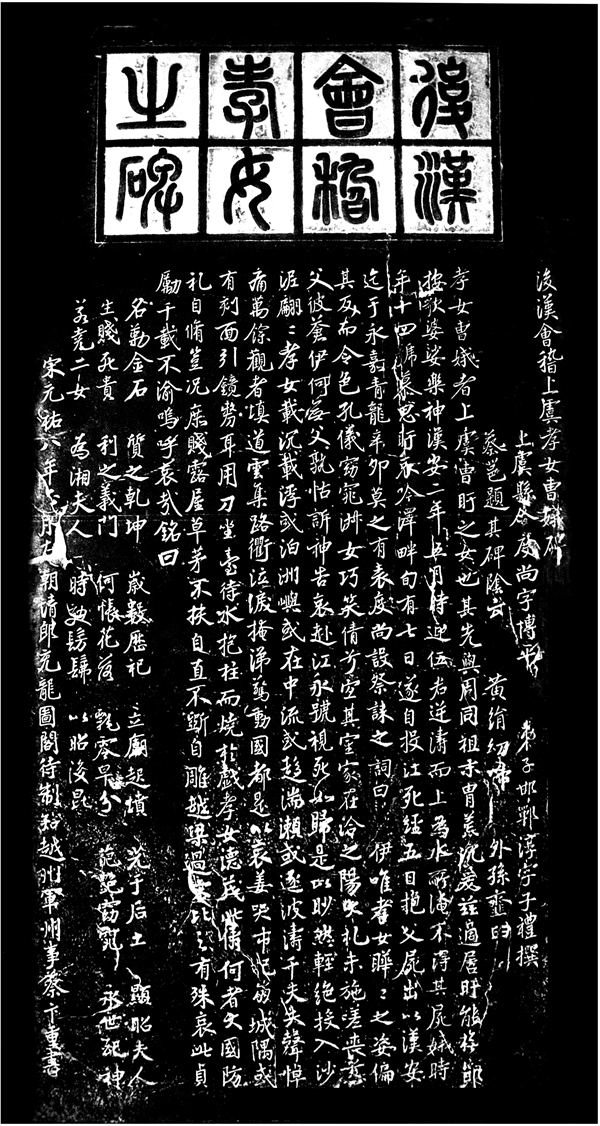

浙江上虞曹娥碑石,系北宋元祐八年(1093年)由北宋名臣蔡卞(1048年~1117年)重书(刘育平摄)(藏于辽宁省博物馆)

通览典籍所记《曹娥碑》全文,以唐人辑《古文苑》中保存为时代最早;石刻《曹娥碑》全文除北宋蔡卞所书外,南宋初年,石邦哲摹刻辑入《博古堂帖》(《越州石氏帖》),权相韩侂胄(1152年~1207年)收藏时期又摹勒上石,后併入《群玉堂帖》传世。分而言之,北宋蔡卞所书曹娥碑与《越州石氏帖》《群玉堂帖》所勒,系书丹刻石,且蔡卞所书为行楷;而东晋佚名所书《曹娥诔辞》则以楷书入纸。同时,两类碑文中某些对应用字亦有不同,如前者“载沉载浮”“飘零早分”,后者则分别作“乍沉乍浮”“凋零早分”。类此差异,应是所处时代用字规范及书法风貌不同所致,其中或许存在辗转传世之讹误。相对而言,东晋佚名所书《曹娥诔辞》卷书心所存《曹娥碑》全文写于东晋“升平二年”(358年),去古未远,是目前所见《曹娥碑》最早录文,对于《曹娥碑》的流播至为关键,籍此,我们得以与其他时代较早的有关文献互校,追寻其事本源。同时,作为墨迹,东晋佚名所书《曹娥诔辞》卷真实呈现了东晋时期的楷书风貌,相比上列其他石刻而言,无疑更胜一筹,正如南宋高宗赵构所言:“虽不知为谁氏书,然线劲清丽,非晋人不能至此。5”沈尹默亦云此书卷,“如损斋所评线劲清丽,则毫无愧色。我觉在小楷书中,能如此宽稳多风致,实所罕见”6。

曹娥庙大殿(刘育平 摄)

于成龙在上虞博物馆《曹娥诔辞》碑展区

东晋佚名《曹娥诔辞》卷,作为一件珍贵文物,我们在品鉴其书法风流清劲之时,更应审视其所承载的文化内涵,而这些文化内涵恰是中华民族传统的根基。睹物思人,曹娥投江寻父一事,在当时影响极大,正如《曹娥诔辞》所咏“千夫失聲,悼痛萬餘。觀者填道,雲集路衢。流淚掩涕,驚慟國都”。世人为其感动,改“舜江”为“曹娥江”,以示景仰。据《上虞县志校续·度尚传》记载,东汉元嘉元年(151年),上虞县令度尚在为曹娥树碑同时,又建“曹娥庙”。南朝齐、梁时期,陶弘景(456年~536年)在《与梁武帝论书表》中,曾提及王羲之作品,流行于当时的有《黄庭经》《曹娥碑》等真迹,是知王羲之亦为之动容,曾亲笔《曹娥碑》。后世历代封建帝王对曹娥极尽褒扬:宋大观四年(1110年),封“灵孝夫人”;政和五年(1115年),加封“昭顺”,淳祐六年(1246年),复加“纯懿”;元至元五年(1339年),加封“慧感夫人”;明洪武八年(1375年),命官奉敕祭奠,诚意伯刘基撰诔文;清嘉庆十三年(1808年),敕封“福应夫人”;清同治四年(1865年),加封“灵感夫人”,慈禧太后懿旨赐“福被曹江”匾额;民国年间,蒋介石、林森、熊希龄及于右任等军政要员均题赠匾额、楹联。自东汉元嘉元年(151年)曹娥庙始建,至1985年,其间1800余年屡遭劫难,几度损毁,几度重建。1985年,曹娥庙经重修开放,其建筑恢宏,布局严谨,并以雕刻、楹联、壁画及古碑“四绝”享誉海内外,冠有“江南第一庙”之美名,2013年3月被列入第七批全国重点文物保护单位(图三)。

全国重点文物保护单位——上虞曹娥庙,被誉为江南第一庙。(刘育平 摄)

国之瑰宝——曹娥碑(刘育平 摄)

殊荣备至,集于一身。曹娥投江寻父,历代均将其作为“孝德”文化之楷模,万世荣光!“曹娥投江”所体现的“孝德”缘于其凸显中华民族重视血缘亲情,注重感恩至极,甚至为尽孝而“奋不顾身”。《曹娥诔辞》中“葩艳窈窕,永世配神。若尧二女,为湘夫人”所云,上虞地区不仅将曹娥作为“孝女”楷模,甚至将其祀为“水神”,由人格上升至神格。《礼记·祭法》:“夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”《孝经》中有,“子曰:吾志在春秋,行在孝经。是知孝者,德之本欤。”中国古代对曹娥孝德之高度尊崇,隐含着以孝治国、家国同构的社会管理思想,为家尽孝奋不顾身,方能为国尽忠而奋不顾身。端午节是中华民族传统节日之一,由古至今,在我们心目中,足以配祀“端午节”的人杰分别是:屈原、伍子胥与曹娥。而曹娥得以与屈原并行,深受后人顶礼追思,应缘于其寻父投江奋不顾身的贞烈,始终拨动着我们民族亘古以来始终所秉承“亲亲、尊尊”信念的心弦。

中国民间文化把歌颂至死不渝忠贞爱情的“梁祝”视为精神瑰宝,如今却把“曹娥投江”简单划为“愚孝”则有失偏颇,世界上唯一没有中断的中华文明之所以续而不衰,继往开来,以“孝德为文化基因而生发的家国情怀”是不可否认的重要因素。尽管在几千年的漫长封建社会中,“孝”字后面还加上了一些其他杂七杂八的内容,需要以历史唯物主义观念加以分析和扬弃,但“孝”的基础,孝敬父母这一点是任何时代都不应废弃的。改革开放初期,媒体揭露一些虐待父母甚至残杀父母的极端事件。本来赡养老人是天经地义的事情,竟然成为一个突出的社会问题。究其原因,是与有些人借改革开放后接受西方价值观,片面追求所谓个人自由的不负责任,进而对“孝”文化盲目批判和否定,不敢正视以孝敬父母为主体的“孝德”传统文化的传承有一定关系。如今坚定文化自信,中国文博人理应肩负起对孝德文化正本清源,继往开来、守正创新之重任。

作者简介:

于成龙,男,文博专业研究馆员、教授,历史学(考古学及博物馆学)博士,著名青铜器专家,中国殷商文化学会理事。

【注释】

[1]本文所述东晋佚名《曹娥诔辞》卷基本信息主要参考黄伟利《晋〈曹娥诔辞〉卷》,载辽宁省博物馆编《辽宁省博物馆藏书画著录·书法卷》,辽宁美术出版社1999年版,第1-10页,及辽宁省博物馆官网有关内容。

[2]关于东晋佚名《曹娥诔辞》卷时代主要有三种不同学术意见:(一)王羲之真迹,(二)东晋无名氏所作,(三)六朝人写本。详细情况可参见杨仁恺《晋人书〈曹娥碑〉墨迹泛考》,载《沐雨楼书画论稿》上海人民美术出版社1988年12月,第277页;黄伟利《晋〈曹娥诔辞〉卷》,载辽宁省博物馆编《辽宁省博物馆藏书画著录·书法卷》辽宁美术出版社1999年11月第2次印刷,第9-10页;沈尹默《关于曹娥碑墨迹的一封信》,载《文物》1964年第2期,第13-14页;徐邦达《古书画伪讹考辩》,江苏古籍出版社1984年版,第32-35页。本文综合考察,认为此书卷应是东晋人墨迹。

[3]本文所录《曹娥碑》文据黄伟利《晋〈曹娥诔辞〉卷》,载辽宁省博物馆编《辽宁省博物馆藏书画著录·书法卷》,辽宁美术出版社1999年版,第4页。

[4]关于“邯郸淳”与“曹娥碑”之关系,可参见杨仁恺《晋人书〈曹娥碑〉墨迹泛考》,载《沐雨楼书画论稿》,上海人民美术出版社1988年版,第275-277页。

[5]黄伟利《晋〈曹娥诔辞〉卷》,载辽宁省博物馆编《辽宁省博物馆藏书画著录·书法卷》,辽宁美术出版社1999年版,第5页。

[6]沈尹默《关于曹娥碑墨迹的一封信》,《文物》1964年第2期,第13-14页。

更多精彩尽在“探源中华文明 厚植家国情怀——孝德文化研究”专栏↓↓↓