内容提要:绍兴市上虞区是“中国孝德文化之乡”。2018年上虞有关部门拟就了《上虞市民孝德公约》。本文就孝德公约入乡进村,扎根家庭作了探索:传承中国古代的宗祠文化,吸取家谱祖训的精华,守正创新,古为今用,发挥血缘在家庭养老中的核心作用,推动现代家庭养老高质量发展。

何谓孝德公约?孝即是孝顺,德即是贤德。孝德公约就是以孝德为主题的机关、团体或乡镇居民内部拟订的共同遵守的章程。

文化自信是一个国家、一个民族在发展中更基本、更深沉、更持久的力量。据光绪《上虞县志校续》记载:“自秦置郡县,上虞以舜封旧墟得名,至今不易。盖文德渐被,遗泽长矣。”

绍兴市上虞区,是“中国孝德文化之乡”。虞舜“孝感动天”,成为一代“明德始祖”;曹娥“投江寻父”,展现一代“人伦之光”。在他们的感召下,曹娥江畔的子孙后裔崇孝敬老蔚然成风。

进入新世纪以来,上虞坚持“以人民为中心”的理念,把传承弘扬中华优秀传统文化作为践行社会主义核心价值观的重要内容,建造了全国首屈一指的中华孝德园,提炼了“崇孝、守信、务实、创新”的上虞精神,开展“文明聚心中,道德见行动”的全民“敬老月”活动,举办中国·绍兴(上虞)孝文化节,寻找并表彰“感动中华孝德典范”等,从而使“孝德上虞”名扬四海。

2014年,上虞有关部门为进一步弘扬“上虞精神”,拟就并公布了《上虞市民孝德公约》:勤学修身,崇孝尚德。珍重家庭,善事父母。关爱他人,奉献社会。明德至善,孝行天下。此公约简洁明了,可记可行。但是,面对人口老龄化日益严重所产生的养老问题,如何让这份孝德公约入乡进村,入心见效,笔者提拟:守正创新,古为今用,把孝德公约的根扎到千家万户中去,发挥血缘在家庭养老中的核心作用,推动现代家庭养老高质量发展。

一、宗祠祖训的启示

在上虞,无论是本土居民,还是在不同时期迁入上虞的居民,以前均为聚族而居。在农村,但凡20世纪70年代以前的自然村,基本上是一姓聚居格局。至今留存的“朱巷村”“倪家堡”“王家汇”等地(村)名,就是那个时期的历史见证。明世宗“大礼仪”后,多数村落不论规模大小,人口多少,只要有一两个大姓居间,都会建宗祠。这是同姓一族祭祖、议事决断的重要场所。所谓祭祖,主要是奉祀高、曾、祖、祢四世神主,神位按左昭右穆次序排列,按时祭祖。为了确保祭祖仪式的如期运行,祠堂还要设立“祭田”,以筹取经费。

如果说祭祖是祠堂行使神权象征的话,那么实施族规则是祠堂体现族权的标志。史料表明,几乎每个家族都订着族规。凡族人违反族规,则在这里被教育和受到处理,直至驱赶出宗祠。如虞西曹氏宗谱中就订有比较详细的族规。其中《祖训》就作了这样的规定:子孙有非礼非义之事,或干名犯分、伤风败俗、玷辱祖宗、贻羞族党者,族长会同各房支长征治家法外,革出祭祀,以戒不孝……

上虞素有“越文化地,虞为最古”之称,而家谱独多。其中各家所载之孝德祖训,可谓百花相妍,琳琅满目,并非千篇一律。这些孝德祖训,多是全方位的行为规范,条目着色于孝悌忠信,内容多着眼于扶正祛邪。其中不少训诫规矩,是使后辈有心者驻足观读。可以说上虞数百家的家谱祖训,雍容含蕴,言浅又深,其内容的警策,形式的精炼,时至今日,仍然可读可鉴。

廉政建设教育基地、上虞区重点文保单位——魏家祠堂太廉堂(刘育平 摄)

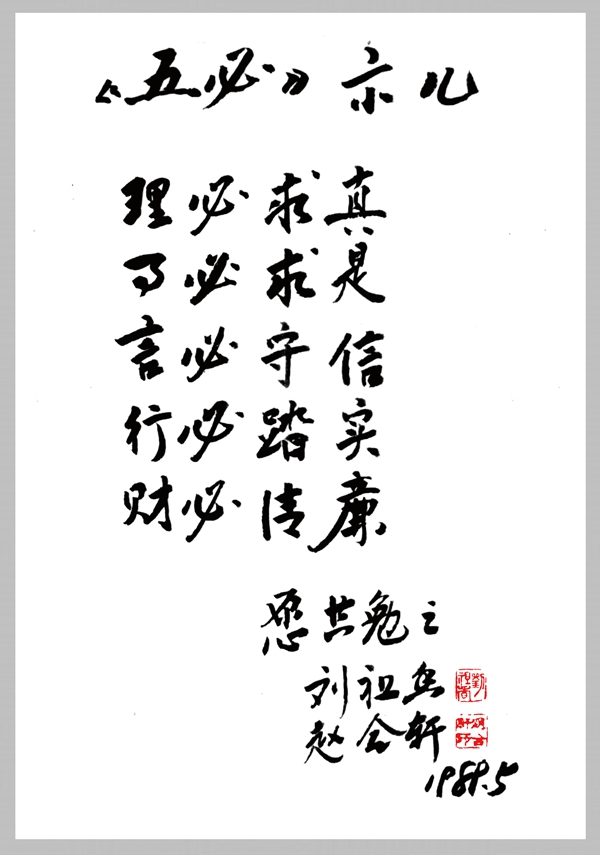

孝德家训代代传。1989年5月,上虞离休老干部刘祖香夫妇为其膝下儿女刘育平等亲笔制定《五必示儿》家训。(刘育平 摄)

二、孝德公约的借鉴

敬老爱老是中华民族的传统美德。要把弘扬孝亲敬老纳入社会主义核心价值观宣传教育,建设具有民族特色、时代特征的孝亲敬老文化。要在全社会开展人口老龄化国情教育、老龄政策法规教育,引导全社会增强接纳、尊重、帮助老年人的关爱意识和老年人自尊、自立、自强的自爱意识。要加强家庭建设,教育引导人们自觉承担家庭责任、树立良好家风,巩固家庭养老基础地位。

家,在我们中国文化里实在太重要了。在我们的汉语词汇中,有:“家父、家母,家乡、家风,家教、家规、家训、家法”等,中国人对家的看重,对家的坚守,无与伦比,时代延续。每一个人在走进自我的时候,都称“自家”,对别人称“人家”,三个人以上都叫“大家”。家是丈量社会道德和伦理的尺度。就中国而言,家就是根本,家就是源泉,家就是温馨的港湾,家就是灵魂的归宿。天下之本在国,国家之本在家,家庭之本在人。

中国自古以来就有着重视家庭教育的传统。《三字经》明确提出了家庭教育的责任,“养不教、父之过”。抓好家庭教育,就抓好了家庭文化基因和行为习惯的源头。南北朝时期,颜之推的《颜氏家训》是我国第一部家庭教育的专著,成为“家训之祖”。此后,比较出名的有朱柏庐的《治家格言》,司马光的《训俭示康》,朱熹的《朱子家训》,曾国藩的《家书》等,再此后是傅雷的家书家信,都堪称当时的家教典范,体现了家庭风气、风格与风尚。

中国世家大族的历史和传世家训、家风告诉我们,只有文化才能让家族立起来,而家教、家训、家风则令家族传承下去,文化不绝,香火不断,古人非常重视素质教育,因为只有素质教育,才能培养出健全的性格与健康的体格。这是古代家庭教育对当今教育最大的启示。因此,只有把孝德公约落户于家庭,才能生根、开花、结果。

三、孝德公约的内容

清代史学家章学诚曾说过:“夫家有谱、州有志、国有史,其义一也。”他把家谱与国史、乡志相提并论,说明家谱的重要性。“我是谁?我从哪里来?”在中国的传统中,家谱就是对这两个问题进行解答的档案。前人不修谱,后人不知古。家谱是平民百姓的史册,更关乎记忆、文化、传统等生生不息的传承。近来翻阅上百家的上虞各姓家谱,其中《上虞任氏宗谱·家规十则》堪称孝德教育之典范。根据这十则宗规祖训,笔者将其改编成简明扼要的当代“孝德公约”。

乡(镇)村孝德公约

国以人为本,人以德为本,德以孝为本。

第一条:尊祖。物本于天,人本于祖。念昔先人,不忘尊崇。

第二条:孝亲。父乾母坤,人生伊始。孝之亲之,天地同恩。

第三条:敬长。家有伯叔,族有昆兄。敬之助之,长幼有序。

第四条:务本。天降下民,各有才赋。人贵初心,本分务实。

第五条:贵勤。日用所需,必先衣食。勤于治家,勤于发家。

第六条:崇俭。人有食用,不可无财。俭以自矢,俭以养德。

第七条:劝善。国有贤能,上所尊养。家有善人,族宜景仰。

第八条:惩恶。守身之策,安分为先。扬善惩恶,正人之道。

第九条:睦族。仁民之事,守望相助。各昭和睦,希乎古初。

第十条:共富。互帮互助,同心共富。未来已来,桃源之源。

这十条公约的内容,基本上涵盖了农村家庭的日常生活,公约的当事人主要是家庭中的“主心骨”和“内当家”。只要一户家庭中的这两人学懂和理解了公约的内容和含义,并积极主动地履行公约中的每一条,然后一肩挑两头——老和小,那么这个家庭必然是家和万事兴,这个村必然是共富榜样村。

此“孝德公约”分公、私两种格式。公示式,即经村民代表大会讨论通过,由村“孝德文化委员会”具名,上墙公布。私诺式,为村民家庭召开家庭会议,统一思想后由家长承诺签名张贴于家,复印件交村委统一保管。

四、孝德公约的实施

优秀传统文化的传承发展,是需要全社会力量共同参与、共同建设的伟大工程。2017年下发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出:要在党委领导下,整合各类资源,调动各方力量,推动形成党委统一领导、党政群协同推进、有关部门各负其责,全社会共同参与的中华优秀传统文化传承发展的工作新局面。就农村而言,就是要挖掘和保护乡土文化资源,建设提升乡土文化内涵,形成良性乡土文化生态。

“天有定理而无定法”。进入新时代,弘扬传统文化,开展孝德教育,如何守正创新,积极响应人民群众的新要求、新期待,解决群众反映强烈的问题,突破通达群众“最后一公里”的瓶颈,显得尤为重要。

习近平总书记指出:要研究丰富立法形式,可以搞一些“大块头”,也要搞一些“小快灵”,增强立法的针对性、适用性、可操作性。

“法不察民情而立之,则不成。”孝德公约虽为民间章程,但其制订实施与立法、执法有相似之处。

1.统一思想,提高认识。

在农村实施“孝德公约”,就一个村而论是一个小项目,但在一个县(区)来讲,也是一个大工程。就实施一年作为一个周期,那是一个短期行为,但如果持之以恒,也可以成为一个传世工程。以一个县(区)为单位,先在某个村,或是乡镇搞试点,即是一个局部工程,后来在全县(区)推开,即是一个全局工程。再从建设和谐社会、建设共同富裕的新农村来看,这项工程同样事关民族复兴的全局。

2.建立组织,上下推动。

实施“孝德公约”进村入户工程,一般以县(区)为单位,由宣传部挂帅,文明办牵头,工、青、妇、政法等有关部门参与。乡、镇一级也应建立相应的组织机构,由宣传委员或文卫副乡(镇)长负责,村一级最好建立一个综合性的办事机构,由村党支部、村委会、经联社和工、青、妇、治调等干部共同组成,拟冠名为“村孝德委员会”,由党组织负责人任主任。

3.由点到面,逐步展开。

因为这是一项虚实结合的工作,宜采取“一年试点、二年推开、三年普及”的实施方案。第一年先选择一个村试点,选点的要求是:规模适中,班子健全;经济尚可,重视文明,有人管事,愿意配合。经过一年的试点,总结经验,弥补不足,然后在该村所在的乡镇全面展开,到第三年再在试点单位召开现场会,在全县(区)全面铺开。

4.分步实施,讲究实效。

实施“孝德公约”工程,事关千家万户,必须统筹考虑,认真谋划。首先要制定一个实施方案,如组织机构,议程安排,宣传教育,网格联系,月报季议,年终评比,总结表彰。切忌流于形式走过场。

五、孝德公约的功效

2023年是毛泽东同志批示推广“枫桥经验”70周年。德能润心,文可化人。作为一种文化形态,孝德文化源远流长、博大精深。作为治理经验,“枫桥经验”历久弥新、长盛不衰。将孝德文化与“枫桥经验”有机结合,对培育农村良好家风、淳朴民风和文化新风,打造共建共治共享的社会治理格局,不啻为乡村振兴的新举措。

有道是远亲不如近邻、言传不如身教,好村风重在邻里团结齐心,重在父母以身作则。有个通俗的小故事,说的是一对父母上了年纪,他们的儿子媳妇都很嫌弃,经常打骂他们。于是他们就去请教乡里一位很有德行的老人家,这位老人家听了之后,就问他们:“你们年轻的时候,是如何对待你们的父母的?”两位老人一听非常惭愧,马上就低下了头。那位做母亲的说:“我当时对我的父母,就像现在我的儿子对我一模一样。”这位老人家就说:“现在你们遭到儿子的打骂,就是因为你们当年不孝敬父母,打骂父母所影响的,你们应该心甘情愿地接受这个结果。”从那以后,儿子再打,他们也不还手了,再骂,他们也不还口了,反而脸上还露出了惭愧的样子。这个儿子好奇地追问他们原因,那位父亲说:“我去请教过一位德高望重的老人,他告诉我们,因为我们以前打骂父母,所以才造成现在儿女对我们不孝敬,打骂我们,那是我们应该承受的结果,所以就不再和你们对打对骂了。”他说完以后,这个儿子突然醒悟了,一下跪在了父亲的面前,向他忏悔,从此以后,再也不打骂父母了。

坚持和发展马克思主义,必须同中华优秀传统文化相结合。只有根植本国、本民族历史文化国土,马克思主义真理之树才能根深叶茂。

法律的生命在于实施,道德的树立在于践行。说到底,实施“孝德公约”进村入户工程,实际上就是传承中国古代的宗祠文化,吸取家谱祖训的精华,以农村文化礼堂和“民生议事厅”为阵地,综合党、政、工、团、妇和治保、调解的力量,把村民家庭的家务琐事管起来,未雨绸缪,以村民自我教育为主,把矛盾纠纷解决在萌芽状态,从而推动基层治理现代化,打造幸福美丽家园。只要持之以恒,必将会助推和谐社会和共同富裕的新农村建设。

作者简介:

陈园,女,浙江绍兴上虞区融媒体中心广播节目部主任,主任记者。

陈秋章,男,浙江绍兴市老年学会理事,绍兴市上虞区孝德文化研究会会长。

参考文献:

[1]中共中央党史和文献研究院编:《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》,中央文献出版社2021年版。

[2]马志坚:《上虞五千年》,西冷印社2013年版。

[3]杨根苗主编:《上虞古代孝德史传新编》,中国文史出版社2015年版。