这是一位父亲的故事。

起初,他只是想弄明白,17岁的儿子为什么走到了轻生这一步。 他“潜伏”进儿子生前曾停留的网络世界中,成了一名“劝生”志愿者。他叫徐世海。

01

每个深夜,徐世海有着固定的节奏,鼠标滑过屏幕,目光如同探照灯扫过一条条充斥着绝望、愤怒和迷茫的讯息。他在寻找一种“信号”,可能指向生命终结的信号。

在这些“信号”中,他“打捞”出很多人。洋洋,是其中之一。这个秋天,徐世海陪着刚大学毕业的洋洋,来到郑州市高新区一家教育咨询公司找工作。老板是他的老朋友。

△洋洋(右)到徐世海朋友的公司了解工作岗位情况。

徐世海和洋洋相遇是在2021年。那时的洋洋正读高二,沉重的课业压力、压抑的学习环境,加上父母的不理解与斥责,让她一度想要放弃生命。

在一个诗词群里,向来“潜水”的洋洋因一则青少年轻生的新闻忍不住发言:“要是确实走不出来了,我觉得解脱也是一种好的办法。”这句话引起了徐世海的警惕,他主动加了洋洋好友,开始和她聊天。

如今,网络上有人称徐世海为“网络劝生者”,甚至“网络劝生第一人”。但他坚持说:“我就是个志愿者。只要能通过这些事情,让更多人关注孩子们的心理健康,都值。”

02

徐世海老家在河南南阳,年轻时来到郑州后一直干家装工作。他还有另一个身份——郑州市红十字水上义务救援队队员。

△徐世海(右二)和郑州市红十字水上义务救援队队员深夜一起出外勤。

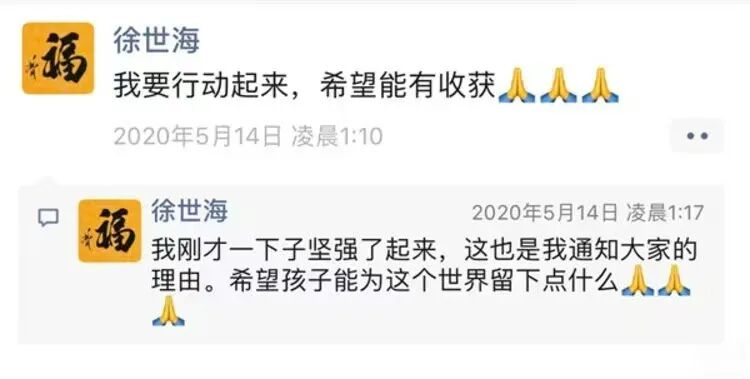

然而,这位常在水中救人的父亲,却没能救回自己的儿子。2020年初夏的一个凌晨,没有任何征兆,徐世海17岁的儿子小宇从高楼一跃而下。

徐世海不明白,儿子为什么会走到这一步。他设法进入了小宇的网络世界,看到了儿子因情感、学业带来的困惑,也看到了他曾加入的各种群组。那里的交流如同“对暗号”,传递的思想触目惊心:想改写人生,只有生命重来。

徐世海认为,这些转向网络寻求慰藉的孩子往往年龄还小,不具备甄别和消化海量信息的能力。他们没能认识到生命的唯一与不可复制,也没意识到自己在父母心中的分量。

小宇离开后的第三天,徐世海在公众号发表了一篇文章《我的儿子十七岁》。他在痛苦中回忆、倾诉、反思,也找到了坚持下去的理由。这位水上救援队员决定潜入一个更深、更暗的水域——互联网上相约结束生命的群聊。

最初,徐世海笨拙得像一个闯错房间的陌生人,换来的往往是被踢出群聊。后来,他学会观察孩子们怎么说话,用什么表情包,把自己“伪装”成过来人,甚至发几个红包以表诚意。

徐世海觉得,最大的困难是让这些心理健康出现问题的孩子接受他、信任他,他也知道,只要建立联系,多给点时间,就有希望。徐世海用尽办法与孩子们拉扯过招, 不过,他一直秉持着两个“不问”:一不问姓名,二不问地方。

在发给洋洋的信息里,聊得最多的是“有没有出来玩儿?吃什么好吃的了?”或者是路边的一朵小花、一只流浪猫,这些日常的问候,让洋洋慢慢放下了戒备。

在那些晦暗的日子里,请假、复学、情绪反复……徐世海一直陪着洋洋,帮她出主意。直到高三,洋洋通过单招政策提前进入郑州的一所高校,逐步走出了人生的“至暗”岁月。

今年,洋洋大学毕业了。她庆幸自己当初没有走那一步,也认识到,过去所有的酸甜苦辣,共同构成了更完整的人生。

03

数年的“潜伏”,让徐世海摸索出一套与孩子相处的方法。最令他印象深刻的一次,是有孩子在群里发“老子先走一步了”,徐世海立刻回复:“求捎带,我胆小。”他顺势提出私聊,然后直接“骂”了起来。

在他看来,在孩子生死攸关的时刻,用一些方法激起他的愤怒,或许能让这股情绪冲淡求死的欲望。

“活着,这个世界就在,还有很多美好的东西等着他们发现。”

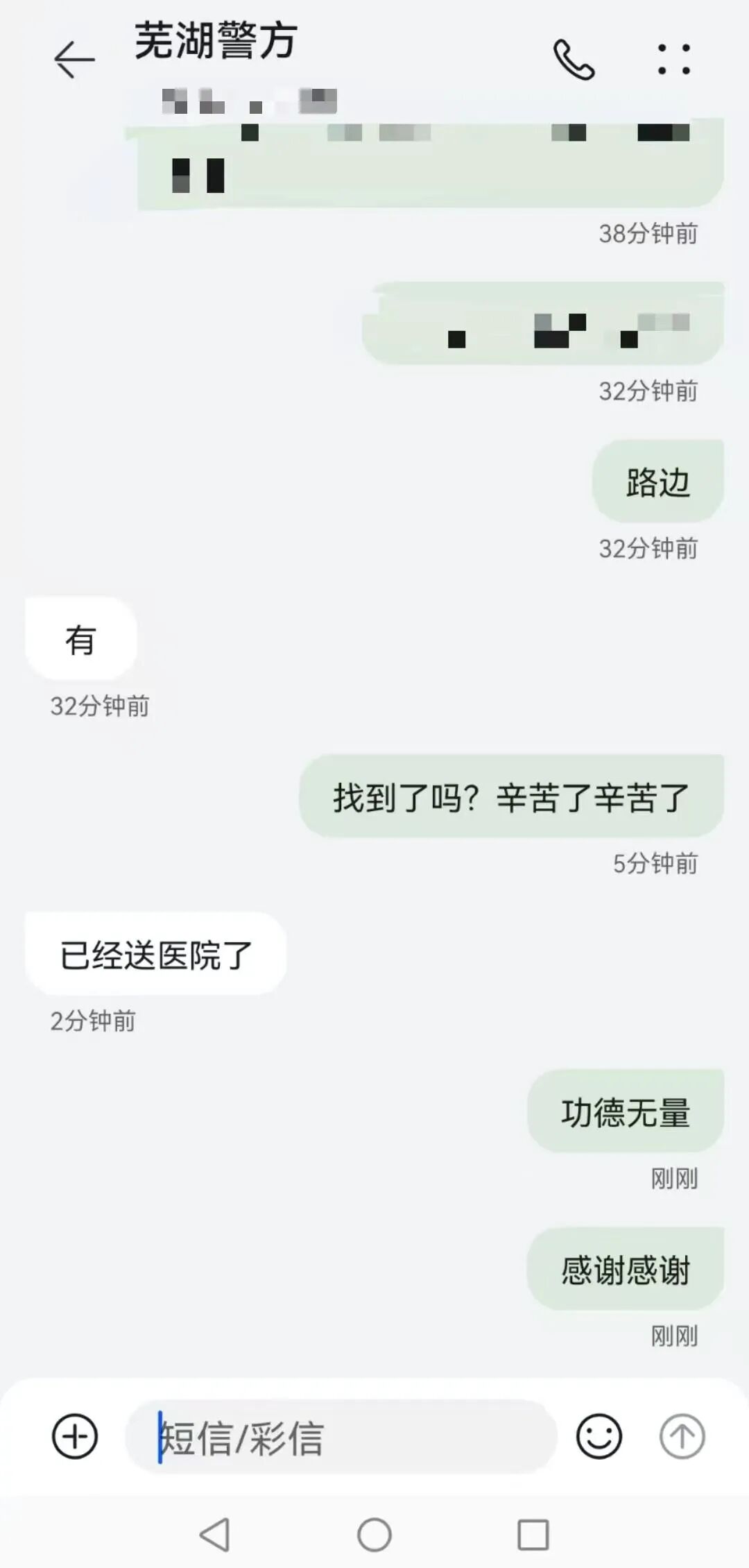

徐世海用尽办法与孩子们拉扯过招,想要把他们全部“打捞”上岸。对于那些“去意已决”的孩子,他会求助当地警察,在最后时刻到来之前,拦截已经付诸行动的轻生者。

这些年,他试图抓住的手太多。有些拽回来了,有些没有。那些没有抓住的手,让他失眠、没胃口,几乎撑不下去,健康状况频频“报警”。幸运的是,他的身边逐渐聚集起一个由老师、作家、律师、心理学专家组成的“亲友团”——那是伸向他的手。

在徐世海的微信里,那些主动求助者的微信名都会被备注上“孩子”,打捞,仍在继续。

对那些走出困境、不需要再跟踪的孩子,徐世海会更改备注。孩子愿意聊,他就聊;有的孩子不想面对那段不美好的回忆,甚至删了他,他也理解,“删了更好,说明他翻篇了。”

关于未来,徐世海有个清晰的小目标:成立一家工作室,和更多家长围坐“云端”,聊聊如何与孩子沟通。“只要对孩子心理健康有帮助的事情,我都愿意做。”

因为他相信,向光的花,终会在爱与理解撬开的缝隙中,盛大绽放。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡徐世海