"天地英雄气,千秋尚凛然。"今年10月16日,是我国第一颗原子弹爆炸成功的纪念日。几位老战友打来电话,让我撰文,讲讲我师那些穿越蘑菇云取样的无名英雄。是啊,当人们为我国原子弹、氢弹爆炸成功而骄傲自豪时,又有多少人知晓,在那些惊雷背后,藏着多少冲入蘑菇云的空中冒险者。他们是民族的英雄,是国家的骄傲,他们的故事,值得我们永远铭记。

英雄舍生忘死诞生在五秒钟

为评估原子弹爆炸效果与性能,必须第一时间采集核爆样本,空中取样是获取样本最丰富、数量最有保证的方式。然而,原子弹冲击波对飞机的影响会不会爆炸、燃烧等仍是未知数。当时外国普遍采用无人驾驶飞机取样,而我们受条件所限,让飞行员驾机穿越蘑菇云,成为了那段艰苦岁月里的唯一选择。这是前人从未涉足的领域,强烈的闪光、巨大的冲击波、致命的核辐射,无一不是生死考验。

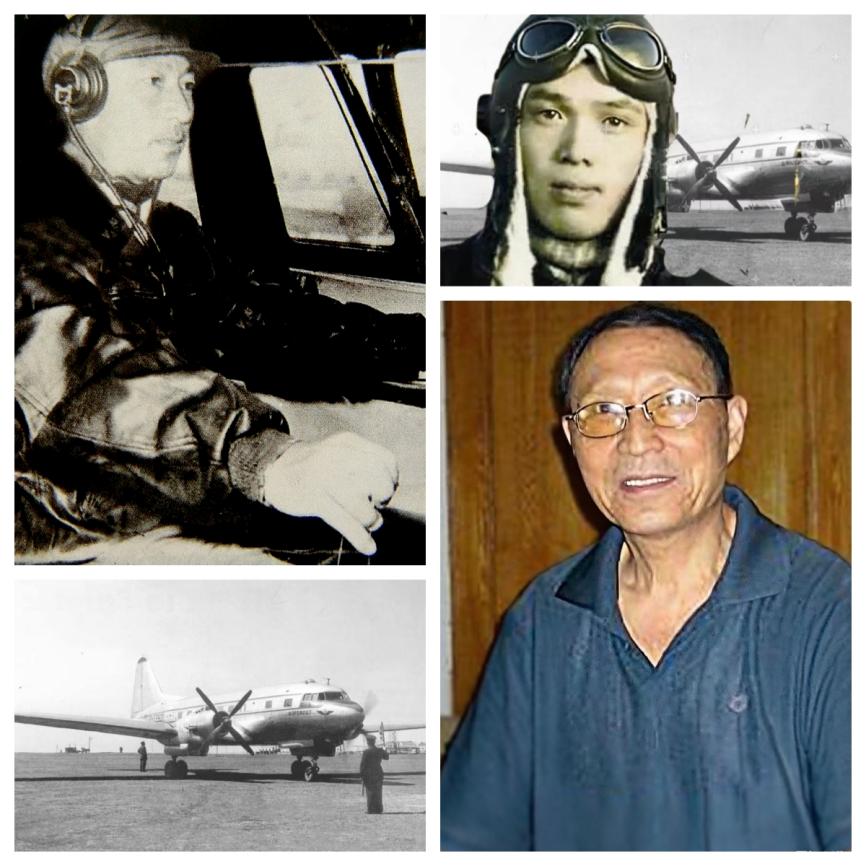

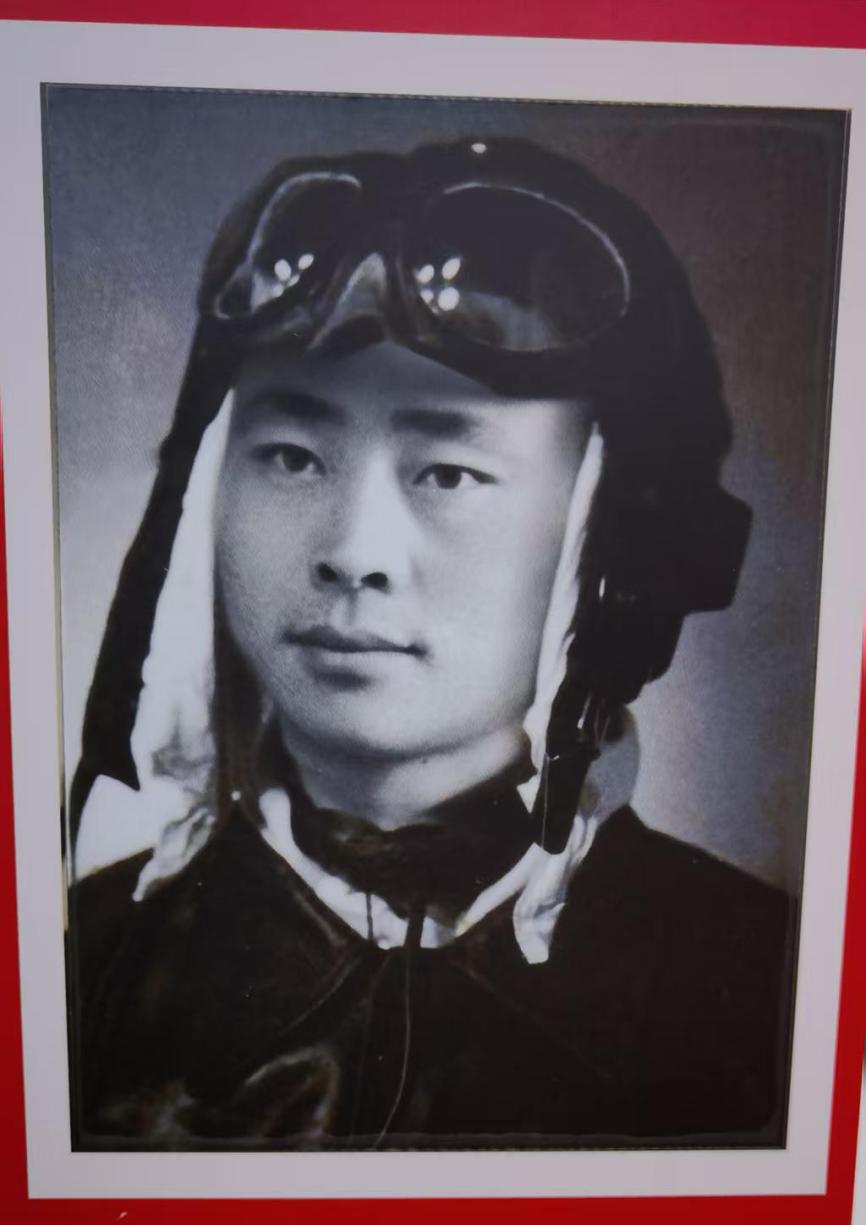

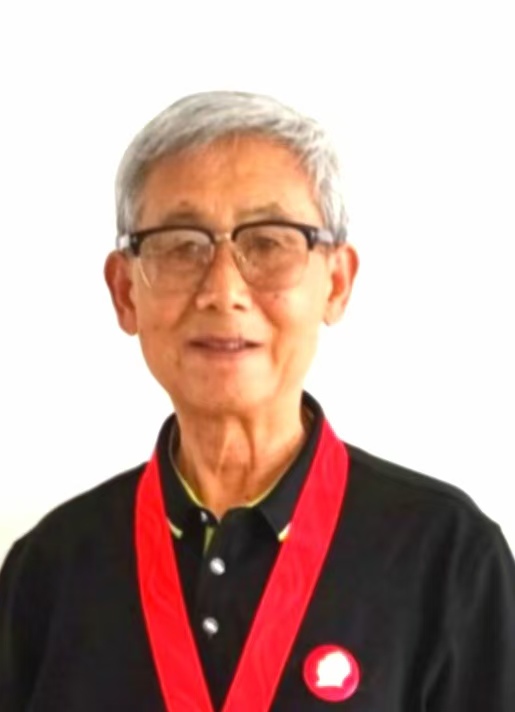

郭洪礼年轻时戴飞行帽的照片。

我师某团飞行二大队二中队中队长郭洪礼,是执行我国第一颗原子弹爆炸取样任务的关键人物。这个出生于1932年的东北汉子,曾在抗美援朝战场上立下赫赫战功。从朝鲜战场到空军航校,再到那时的穿云取样任务,郭洪礼始终将国家的利益置于个人安危之上。

除了郭洪礼,还有副驾驶员李传森、空中领航员季宪康、空中机械师耿君等6名人员。

他们都是30多岁,风华正茂。但在党和人民需要的关键时刻,他们毫不犹豫地走上了这条充满未知的路。6人小组成立之后,他们做了两件事:向党上交了最后一次党费;给父母、妻儿子女留下一封诀别信。

郭洪礼机组成员都瞒着家人,接到任务就火速飞往北京。飞机在北京进行了简单改装,于一周后飞到了西北某空军基地。前线总指挥张爱萍、空军副司令员成钧和专家们给机组人员下达任务:取样工作在原子弹爆炸30分钟后,在蘑菇云形成的7000米高空进行。因为原子弹爆炸30分钟后,正是蘑菇云形成的最佳时机。太早,蘑菇云没有完全形成,气浪、涡流和强大的冲击波会损坏飞机;太晚,蘑菇云开始扩散,即使飞机飞进去,也取不到所需要的剂量,取样工作会前功尽弃。7000米的高度和预定穿蘑菇云的方位都是经过周密计算的。

1964年10月15日,离原子弹试爆还有一天的时间,机组人员全天进行飞行准备。誓师大会上,郭洪礼代表机组人员宣誓:"下定决心,不怕牺牲,排除万难,只要飞机螺旋桨在转,就要坚决完成任务。"

出征前,总指挥张爱萍为机组人员送来一包板栗,表示对机组人员的鼓励。由此可见,那时的物质是极其匮乏,送行宴只有一包板栗。但这简陋的仪式,却更能体现出当时条件的艰苦,以及任务的重要性和紧迫性性。

图1(从左至右)为郭洪礼在飞行中;图2为郭洪礼穿蘑菇云取样时照片;图3为郭洪礼穿云取样时使用的苏式伊尔一12飞机;图4为郭洪礼退休时的照片。

1964年10月16日15时,在共和国10万平方公里的大戈壁上,一声惊雷巨响,一朵绚丽多彩的蘑菇云冲天而起……

惊雷炸响30分钟后,郭洪礼机组就驾驶着苏式伊尔-12型飞机,以每小时240公里的速度,挟风裹雷,冲进蘑茹云中。漂亮啊,蘑菇云像一团乳白色的棉絮,渐渐变成淡红,到中心区又变成朱红,像万花筒一般变幻莫测。可郭洪礼明白,到核爆炸区取样不是闹着玩儿的。刚进蘑菇云时,机体外的气流就猛压过来,像千万只铁爪撕扯着飞机外壳,发出"吱吱"的怪叫声。郭洪礼深知眼前的危险,也正因为危险,他才感受到拼搏的价值与意义。

执行任务前,郭洪礼和机组人员在封闭式飞行训练中,就已做好了"上去就下不来"的准备。他们怀着拼一死战的信念。

飞机开始剧烈摇晃、上下颠簸,驾驶非常吃力,仿佛随时都会散架。郭洪礼与副驾驶员李传森极力保持着飞机的平稳,好让空中领航员季宪康精确计算飞机进入的角度;空中通信员王景海始终保持着通信畅通无阻;郭洪礼和空中机械师耿君不停地观察着各种仪表的变化,努力保持着飞机的航向……

飞机穿越蘑菇云的时间只有5秒钟,当郭洪礼准备向地面指挥部报告穿云情况时,在机舱监测的防化兵小高赶过来大声报告:"仪器上的红灯未亮,收集剂量不够。"

郭洪礼一听急了,收集的剂量不够,说明没有完成任务,这怎么行?于是,他大声对战友们说:"那就再来一次吧!"飞机调头,迅速做好冲锋准备,第二次冲进了那团更加疯狂的蘑菇云。这一次,他们面临的挑战更加严峻。蘑菇云的威力更加强大,热浪更加炙热。他们觉得自己好像在火炉里随时都可能被烤化,但他们没有退缩,咬紧牙关,坚持着,坚持着……终于仪器上的红灯亮了,短短5秒钟时间,却像是经历了一个世纪。

当郭洪礼组带着采集到的样本,安全返航时,每个人都是泪流满面……

蘑茹云上的五秒,是生死抉择的五秒,是英雄诞生的五秒,更是中华民族崛起的五秒。他们用实际行动展现了什么是真正的英雄,什么是真正的爱国!

郭洪礼机组为我国国防尖端科学发展作出了突出贡献,郭洪礼荣立一等功,机组荣立集体一等功。在某基地举行的庆祝宴会上,郭洪礼坐在陈毅和贺龙两位元帅中间,元帅们不断往他碗里夹菜,高度赞扬他们一往无前、百折不挠的英雄主义精神。

上世纪七十年代末,我调到师政治部宣传科工作,师三任宣传科科长庄就之、周仕生、陶宏杰,都叮嘱让我进一步完成收集整理我师那些穿越蘑茹云的英雄事迹,将来要让他们从师史馆里走出来,成为鲜活的英雄主义教材。有年,我在湖北宜昌机场对郭洪礼机组成员进行了为期一周的采访。郭洪礼这位有着2000多飞行小时的硬汉,讲完穿越蘑菇云的惊险过程后,竟又是泪流满面。我问他为何流泪?他回答:"这是胜利的泪水,是为祖国终于挺直了腰杆而高兴啊!"

在完成了"第一次"冲入蘑菇云取样的惊险任务后,我师飞行人员又继续拼搏,奋勇攀登,在共和国的天幕上写下了许多"第一次"。

上世纪八十年代中期,我调到军委空军宣传部工作后,遵照总政治的批示,我师参加国防现代化建设、以及参加核试验人员的事迹可公开宣传。我和《解放军报》等中央媒体记者,来到了这支英雄部队。采访中得知,郭洪礼在完成首次核爆取样成功后,在部队一直默默无闻奋战。作为某团团长的他,总是身先士卒,带领部队完成了很多重大科学试验和抢险救灾任务,还带出了一批批优秀飞行员。

1983年,郭洪礼从师副参谋长的岗位转业到葛洲坝集团总公司担任劳动服务公司副总经理,开始了新的职业生涯……他从不张扬自己的过去,继续保持发扬党和军队的优良传统和作风,受到各级领导和群众的好评。

1987年6月24日,我采写的长篇通讯《高歌在九天——记为国防现代化建设作出突出贡献的空军运输航空兵某师英雄群体》,《解放军报》用一个整版进行了报道,其中郭洪礼机组第一次穿越蘑茹云取样成功的秘宻故事,23年后,才得以由新华社、《人民日报》《解放军报》等中央媒体正式公之于众。

2005年7月31日,郭洪礼在湖北宜昌逝世,享年73岁。英雄虽离逝,但他那不怕苦、不怕死、执着、奉献和坚守的英雄精神,始终激励着一代代蓝天骄子奋勇前行。

英雄用拼命精神创出中国两个"第一"

自1964年10月中国第一颗原子弹爆炸成功,此后十多年的20多次核试验中,我师空中英雄的身影几乎镌刻在每一朵蘑菇云里。"遍地是英雄"在我师绝非虚言,我的采访本上,密密麻麻记满了他们为"两弹一星"事业书写的可歌可泣的篇章。

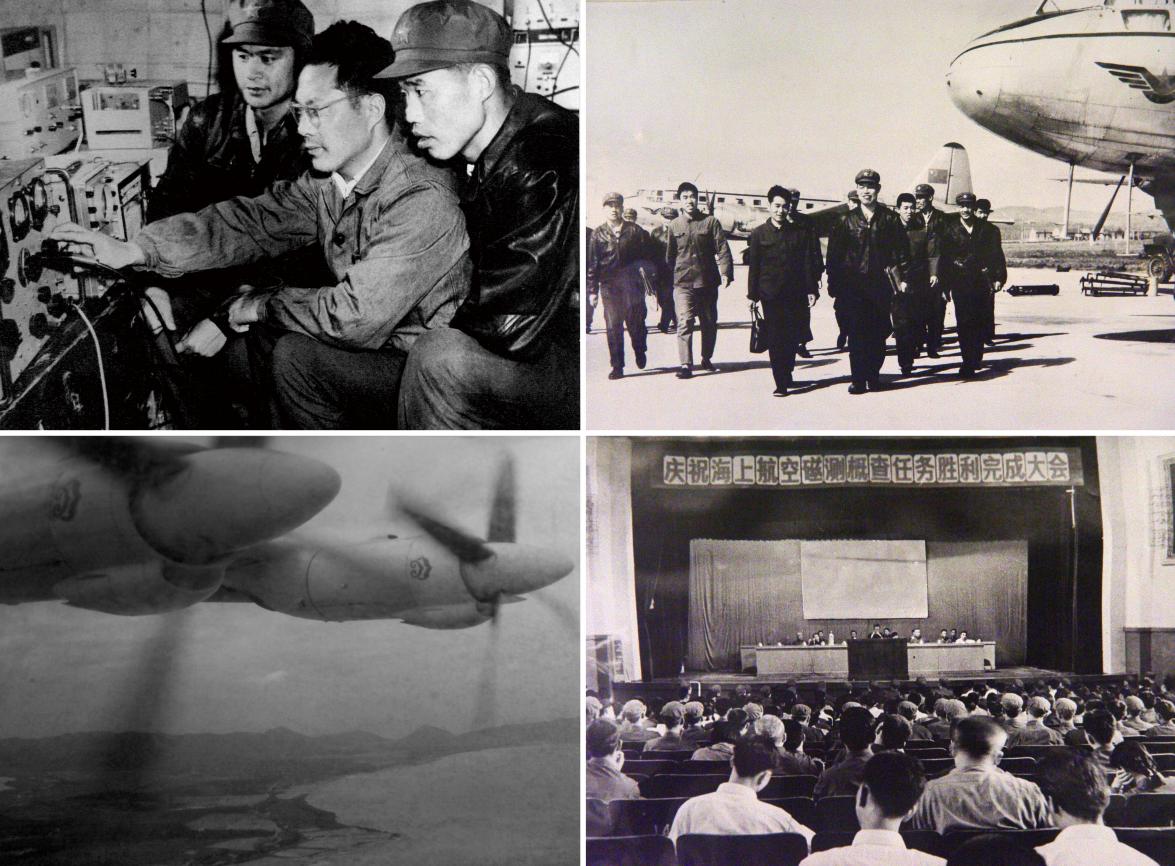

图为国务院、中央军委授予吴玉恒"空军雷锋式的先进标兵"称号时的照片。

吴玉恒,我师某团副团长,因其坚韧不拔的战斗作风,被战友们亲切的称为"吴老牛"。1936年生于辽宁丹东的他,1955年应征入伍,历经航空预备学校与空军第一航空学校的淬炼,成长为一名能驾驭多种复杂任务的优秀空军飞行员——西藏平叛剿匪、边境自卫反击战、海上航空磁测,每一次急难险重都留下他冲锋的足迹。

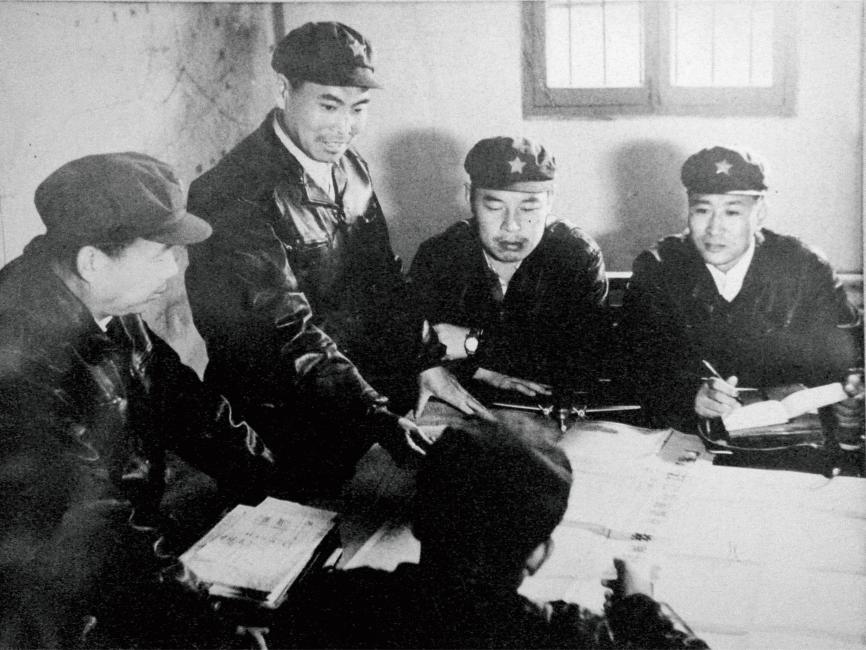

1966年9月,一纸命令将吴玉恒推向了核试验空中取样的生死考验。新疆罗布泊某基地,成为他与战友们的新战场。此次任务对飞行高度、入云时机、穿云速度的把控堪称极致,丝毫偏差便可能万劫不复。经部队严格筛选,吴玉恒与崔存岩分别担任两架飞机的机长,各率机组执行任务。吴玉恒机组有副驾驶姜维慈、领航员杨文修、通信员韩守信、空中机械师刘勇,以及崔存岩机组的副驾驶展志强、领航员朱守用、通信员王宝福等10名飞行人员,开启了"魔鬼式"训练。从思想武装到物资装备,从核弹知识到应急处置,每一项内容都烂熟于心;模拟飞行每天超10小时,只为在核爆烟云中多一分胜算。

图一为吴玉恒荣获在党50年纪念章时的照片;图二为1966年10月27日、吴玉恒在飞行日誌上写下的穿越蘑菇的两个机组人员名单;图三为核弹爆炸时的情景;图四为吴玉恒的立功证章。

1966年10月26日晚,吴玉恒找到飞行大队政委温力,交了10元的"最后党费",为完成这次任务立下生死"军令状"。

1966年10月27日10时,中国第一颗装载核弹头的东风二号甲导弹成功发射。机场待命的两架苏式伊尔-14飞机接到起飞命令,载着仪器与科研人员向预定空域攀升至8000米极限高度。机身外改装的两个取样器本就让飞行极不稳定,此高度更是雪上加霜。但吴玉恒毫无惧色,驾驶飞机按规定时间冲向蘑菇云。刚入云层,巨浪般的冲击便让机身剧烈颠簸、嘎嘎作响,仿佛下一秒就要解体。机组人员忘却个人安危,全神贯注保持平衡,严格按高度与航向直插云中取样。首次穿云6秒冲出后,核放射微粒剂量达标指示灯未亮,他们当即调转180度,再次闯入致命云层,直至监测仪器红灯亮起,才圆满完成任务安全返航。

朱守用,是崔存岩机组的领航员,因足智多谋被称为"智多星"。他们机组为此次核爆穿云取样立下汗马功劳,机组荣立集体二等功,他个人后来还两度荣立三等功。

上世纪七十年代末我在师政治部宣传科工作时,他已是师政治部主任,却仍在飞行,直到升任空军某航校政治委员才停飞。这位穿越蘑菇云的英雄,此后历任空军某飞行学院政治委员、空军某军政治部副主任等职,还在成都军区空军政治部帮助过工作。他从不居功自傲,在正师职岗位上默默奉献十年,最终退休于福州洪山军休所。

图为朱守用飞行归来时的照片。

1940年11月,朱守用出生在江苏徐州苏北农村,1958年12月应征入伍成为空军飞行人员。他的军旅生涯中,超过一半飞行时间在西北地区度过,足迹遍布大半个中国。当接到绝密飞行任务时,他激动地当场表态:"保证完成任务!"飞抵目的地后,才知晓要执行的是核弹爆炸穿越蘑菇云取样任务。

任务准备在西北04号机场展开,这里风沙肆虐、缺水少电,生活条件简陋至极,飞行环境更是复杂多变。试飞中,领航员面临三大难题:茫茫沙漠无地标参照物、飞机无偏流器导致风速难测、准时抵达指定空域并发现目标更加困难。

朱守用没有退缩。白天,他在飞行中细致记录沿途每一处特殊沙丘的颜色与形态;夜晚,在简陋帐篷里反复研究飞行路线,将细节刻进脑海。他创新想出解决办法:加强地图研读,借助颜色差异的沙丘判断偏流;独创空速推算法,精准调整航向以控制到达时间。

1966年10月27日10时,东风二号甲导弹携带核弹头成功爆炸。崔存岩机组分秒不差抵达目标上空,朱守用目睹导弹拖着白光划过天际,在湖边炸开后,蘑菇云迅速攀升接近云层。他立即协助机长崔存岩选定穿越点,第一次穿云用时一分多钟,取样剂量未达标。不顾辐射风险,他再次协助机长调整航线,飞机盘旋一圈后,毅然第二次冲进蘑菇云,近2分钟的穿云取样终获成功——而他们承受的辐射剂量也大幅增加。

图为朱守用任师政治部主任、某航校政委、某飞行学院政委、空军某军政治部副主任、以及退休后的照片。

"穿云取样是值得自豪的事情,我为国家做了一些应该做的贡献。"当我拨通老首长朱守用的电话核实细节时,85岁高龄的老英雄动情地说,"完成导弹、核弹'两弹'结合一起的验证任务,是我们一生的光荣。"

这些英雄用拼命精神,铸就了中国核试验史上的两个"第一",他们的故事,永远闪耀在共和国的丰碑上。"

1974年海洋航空磁测吴玉恒机组制定计划(图左2为吴玉恒)。

翻开我在那个年代的采访本,还清晰地记录着吴玉恒是我师第4位穿越蘑菇云的英雄人物,4次荣立个人二等功。

1968年1月,吴玉恒与部队其他先进模范一起受到毛主席、周总理和朱总司令的亲切接见。尔后这位穿越蘑菇云的钢铁机长,又在我国首次开展的海洋航空磁测中建立了功勋。从此,"吴老牛耕海记"的故事广为流传。

1974年,毛主席、周总理亲自批示,决定对我国沿海大陆架普遍进行一次航空磁测,以探明地质结构和资源蕴藏情况。这是一场争时间、抢速度,保卫我国海底资源不受侵犯的光荣战斗,吴玉恒机组奉命首战黄海。

航空磁测的技术要求很高:需在大海上空每隔5公里、4公里或2公里飞一条规定测线,再隔120公里飞一条横截测线,飞机偏离测线范围必须在300米以内,高度误差不能超过20米。可海上风速大,偏离300米岂不是倏忽忽间?20米的高度差,还不够强气流一抬一压呢,困难重重。

为了确保航测质量,吴玉恒驾驶飞机以500米高度低空飞行,这在海上堪称"刀尖上跳舞"。风急浪高、气候多变,连天波涌几乎擦着翼尖,烟雾迷茫搅得水天一色,强烈的扰动气流忽而将飞机向上猛抛,忽而将其压向大海,颠簸得让人头晕恶心。但吴玉恒吃力地操纵着飞机,像一叶扁舟在波峰浪谷间飘荡,机组其他人员各就各位、协同如一人,认真完成每一次操作。

一条、二条、三条……连续三个飞行日,他们拿下了几十条标准测线,首战告捷。

艰险与胜利总是相伴而行。一天远海作业时,空中通信员许校芳突然收到指挥部急电:机场天气变坏,将被雷雨封锁,命机组立即返航,抢在雷雨前着陆。雷雨是飞行最凶恶的劲敌!吴玉恒当即下令:"最大速度返航!"滨海机场上,人们焦灼地望着天空,黑乎乎的浓云奔涌翻滚,从四面八方卷向机场,吞噬着仅剩的蓝天,也吞噬着机组安全降落的可能。

飞机风驰电掣地向机场疾飞,却很快被雷雨包围,吴玉恒再次调正油门,发挥飞机最大速度。此时的一分一秒,都关系着机组存亡、航测仪器与数据的安危。

为躲避雷雨袭击,他们被迫两次下降高度,最终仅剩150米,吴玉恒沉着操纵,从两团黑云的缝隙中钻了出来,一个急转下降后对准跑道,利索着陆。就在轮胎接地的刹那,连珠炮般的惊雷在机场上空炸响,大雨如注……

像这样的险情,航测中他们共遇到3次。最终,吴玉恒机组和后来参加航测的二大队其他机组就是凭着这样的勇气与胆略,争分夺秒抢时间,先后出动飞机300多架次,飞遍了北起辽东半岛、南至西沙群岛的100多万平方公里海域,飞行里程相当于绕地球七圈半,飞行二大队荣立集体二等功。

大量的宝贵航测资料,陆续送往国家地质总局,人们看清了祖国大陆架的美丽富饶,看见了祖国诗一般的未来……

吴玉恒机组和飞行二大队开展海上航空磁测的照片。

1979年,国务院、中央军委授予吴玉恒"空军雷锋式的先进标兵"称号。

1989年,安全飞行6000多小时的特级飞行员吴玉恒光荣退休在湖北宜昌军休所安度晚年。如今90岁高龄的老英雄精神矍铄,曾多次应邀以自己的军旅人生为题,给宜昌市青年党员作报告,其事迹让人受到强烈震撼!

英雄生于人民心向人民

中华民族是一个英雄辈出的民族。绵延五千多年的中华文明熠熠生辉,数千年多元一体的大统一传承不绝、英烈楷模代代相传,便是最有力的历史印证。在这波澜壮阔的历史画卷中,上世纪六七十年代,我师数十名穿越蘑菇云的英模人物,以崇高理想为炬、以无私无畏为翼,在共和国的天幕上,向党和人民交出了一份份震撼人心的时代答卷。

吕和当年飞行归来时的照片。

吕和,是我所在团的副团长,身材高大、和蔼可亲,曾驾机三次穿越蘑菇云取样,如今这位英雄已与世长辞。他1932年生于吉林省永吉县,1950年10月毅然参加中国人民志愿军入朝作战。1953年,他被选入空军第一航校学习飞行,1956年底分配至空军运输航空兵某师某团,正式开启了翱翔蓝天的军旅生涯……

1965年初,吕和接到一项绝密任务——驾驶飞机穿越原子弹“空爆”试验现场取样,为国家核科研提供关键数据。任务要求“上不告父母,下不告妻儿,必要时带进棺材”,字字千钧,重若泰山。吕和任团副团长期间,曾在我所在的中队蹲点,他悄悄告诉我,接到任务的那一刻,他“就没打算回来”。

更严峻的挑战接踵而至:任务要求飞行高度达到7000米以上,可他驾驶的飞机,设计升限仅6500米;加之机翼需挂载两个直径1.5米的取样设备,机身负载陡增。为突破极限,吕和机组毅然拆掉飞机上所有非必要设备减重,历经上百次试飞训练,终于将飞机稳稳攀升至8000米高空,用执着与坚韧叩开了任务成功的大门。

1965年5月14日,原子弹“空爆”任务当日,吕和驾机准时起飞,顺利爬升至8000米指定高度。随着一声惊天巨响,排山倒海的蘑菇云翻滚而起,吕和毫不犹豫驾机直插“蘑菇云”顶端。彼时空中气流狂躁、能见度趋近于零,他紧握驾驶杆,死死稳住机身,短短几秒钟后成功穿出云层。为确保取样全面、数据精准,吕和又毅然驾机两次穿行蘑菇云,直至圆满完成任务,用无畏诠释了军人的使命担当。

图为吕和当年与机组人员的合影照片,以及退休生活的照片。

在34年的军旅生涯中,吕和先后参加西藏平叛、边境自卫反击战,为越南和阿尔巴尼亚培训飞行员,还投身唐山大地震救援等多项急难险重任务,荣立集体一等功1次、集体二等功1次、集体三等功2次、个人二等功3次、三等功4次。1985年,吕和退休后安置在湖北当阳市军休所。上世纪九十年代初,我调至解放军报社工作,一次到武汉采访“武汉老战士报告团”时,专程返回老部队看望吕和老首长。临别之际,他眼含热泪说:“那些年,我只跟家人一起度过4个春节,对不起妻子和孩子,一年四季,满天飞呀,满天飞……”可当谈及那些穿越蘑菇云的激情岁月,老人擦去泪水,声音里满是骄傲:“我这一生,能够经历那么多重大事件,值得了!”

这就是人民的英雄:执行任务时赴汤蹈火、甘愿奉献,退休后却为愧对妻儿子女而落泪,何等纯粹的初心,何等宽广的胸襟!他们是真正的无名英雄,名字或许未曾镌刻在显眼的丰碑上,事迹或许只藏在采访本的字里行间,但他们的航迹,早已写在蓝天之上,镌刻在共和国的记忆里,流淌在人民的心田中……

英雄来自人民,英雄为了人民。我师某团倪兴忠机组,便是多次为保障原子弹爆炸试验成功而进行空中运输的英雄集体。倪兴忠1929年5月出生,18岁入伍,在党的阳光雨露哺育下,迅速成长为人民空军的优秀飞行员。

上世纪八十年代初,我在河南开封机场的"红洋楼”里,对他进行了一次长时间采访。这位来自革命老区的农民儿子,眼含热泪深情回忆:“接到任务后,先是几个月的运输科研器材和物资,每天飞行时间都在十个小时以上,辛苦不言而喻,但只要想到是为了祖国的强大、为了人民的幸福而飞、而战,心里就满是力量,什么苦和累、生与死都不怕……”

每个人都有一本彩色的记忆簿,而李绍成的记忆簿中,最难忘的一页,始终与战友、与使命紧紧相连。李绍成是二等功臣,也是安全飞行3000多小时的优秀空中通信员,更是倪兴忠机组的核心成员之一。他1959年12月从山东革命老区入伍,经部队熔炉淬炼,成长为空军骨干力量,曾多次出色完成空运、空投、空降、抗洪抢险、抗震救灾等急难险重任务。1987年大兴安岭森林灭火中,他因贡献突出,所在机组荣立二等功,个人荣立三等功。

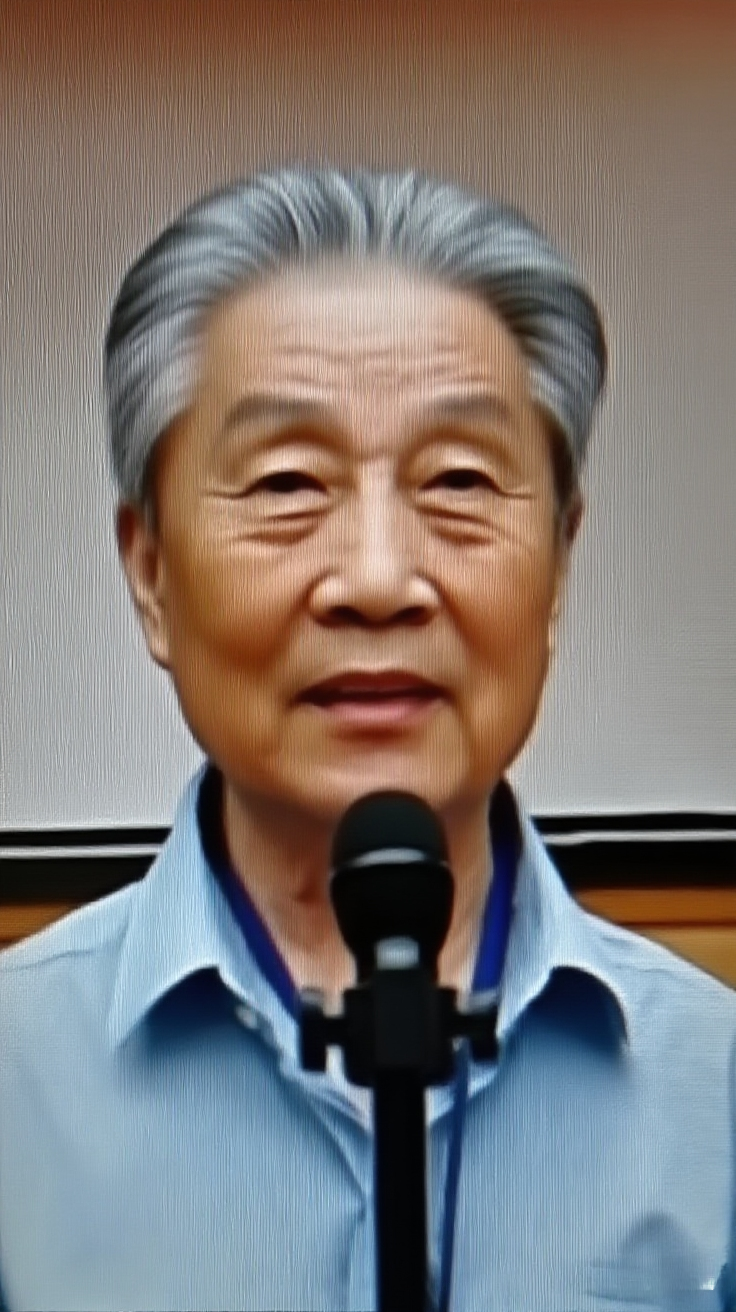

李绍成荣获在党50年纪念章时的照片。

上世纪六七十年代,作为倪兴忠机组成员的李绍成,多次随机组飞赴大西北执行科试任务。一次从“14号”飞往“03号”的途中,由于当时飞机设备落后,导航设备功率低、地面导航站稀少,加之机翼下是茫茫沙漠,无任何地标参考,再遇上西北地区变幻莫测的高空乱流,飞机频繁产生偏流,很难保持正确航迹。机长倪兴忠及时发现航迹偏差,可领航员在如此恶劣的飞行环境下也束手无策。就在这危急时刻,空中通信员李绍成突然想到,民航导航设备功率大、覆盖远,或许能借助民航短波定向台确定飞机准确位置。他迅速调试好C-46飞机上的两部短波设备,同时联络民航两地短波定向台获取航向,通过两航向交叉点精准锁定飞机位置,第一时间修正了航向。机长倪兴忠当即兴奋地说:“要不是小李,我们恐怕就撞到天山上了!”后来经查证,这种利用民航资料导航的方式,在当时的科试任务中是唯一一次成功实践,李绍成用智慧化解了危机,用专业守护了机组安全。

如今已84岁高龄的李绍成,记忆力依旧超强,谈及老机长倪兴忠的英雄事迹,往事仍历历在目。他记得有一次,倪兴忠机组从哈尔滨机场起飞执行任务,途经渤海湾上空时,飞机右发动机突然起火。空中机械师采取了一切灭火措施仍无济于事,火势越来越大,最终发动机被烧毁坠入大海。危急关头,倪兴忠凭借精湛技艺艰难操纵飞机保持平衡,最终依靠单发动机成功迫降大连周水子机场,避免了一起机毁人亡的一等事故,用沉着与果敢续写了英雄传奇。

曾在倪兴忠机组所在团担任副政委的周仕生告诉我,倪兴忠已于上世纪九十年代中期逝世,但他出色完成西北科试任务的英雄事迹,至今仍是部队革命英雄主义教育的生动教材,感动着一代又一代飞行员和官兵。

崇尚英雄才会产生英雄

英雄是一束纯净的阳光,照亮民族前行的道路;英雄是一座不朽的丰碑,支撑起国家的脊梁。没有哪个民族不崇尚英雄,没有哪个国家不视英雄为珍宝。铭记历史的民族才有根,热爱英雄的民族才有魂。今天的中华民族之所以能光彩照人、昂首前行,正是因为我们始终以英雄的热血洗涤灵魂,以英雄的精神凝聚力量。

我所在的团作为新中国女飞行员的摇篮,从建团至今,13批女飞行员都从这里振翅高飞,她们崇尚英雄,在万里长空书写不朽传奇。她们中,有张凤云的坚毅如钢,洪连珍的顽强不屈,岳喜翠的执着追梦,刘晓连的果敢无畏,程晓健的责任担当,刘文力的毅力如歌;更有刘洋、王亚平挣脱天际束缚,成长为航天英雄,完成九天揽月的壮举;九三阅兵的空中梯队,女机长谭红梅驾驶运油-20A掠过天安门,飒爽英姿定格成时代的风景,一代代英雄模范用热血与坚守铸就精神丰碑。

“凡人英雄”,是当年采访中我听到最多的评价,这特指我师那些穿越蘑菇云取样和执行西北科试任务的空勤机械师。他们上天要配合机长精准飞行,落地要争分夺秒检查飞机,加班加点对他们而言早已是家常便饭。耿君、王松旺、杨香林等一批空勤机械师,都曾用无畏的翅膀划过核爆烟云,为国家核事业发展作出了重大贡献,成为当之无愧的人民英雄。

王松旺(左一)与战友赵海军(中)、李绍山的合影。

我1973年入伍后,最幸运的事,莫过于能在两位英雄身边工作——王松旺是我们的副中队长,杨香林是我们中队的指导员。他们,是我师穿越蘑菇云取样次数最多的空勤机械师,每一次升空,都是与死神擦肩的逆行,每一次取样,都承载着国家的期望。

图1、王松旺与空勤机械师赵海军;图2、王松旺(前排右一)与赵海军、陈广德、黄楚朝,在空军飞行人员庐山疗养院疗养时的合影;图3、空勤机械师赵海军(后排中)与机组成员的合影。

图1、二中队副中队长、空勤机械师陈广德曾多次执行西北重大科试任务,为我国国防尖端科学发作出了突出贡献,现退休在青岛;图2、图3、图4为空勤机械裴文林,安全飞行2万多小时,荣获光荣在党50年纪念章,现退休在福州。

杨香林(前排左一)勇敢穿越蘑菇云的英雄,已逝世。魏伯鸿(前排右一)、周成章(后排右一)空勤机械师、周明久(后排左一)。

还记得王松旺、杨香林两位老英雄曾给我们这些年轻人讲起"412"机组的故事:在大西北开展模拟训练时,机组每天飞行时间都超过10个小时,机组每个人都把每一次飞行当作穿越蘑菇云的硬仗来打。飞机落地后,大家顾不上休息,立刻坐下来复盘每一个细节——从空中操控的精准度,到地面准备的完备性,不放过任何一个微小漏洞,只为把技术练到极致,把风险降到最低,真正做到苦练精飞、万无一失……

时光流转,许多记忆在岁月中渐淡,唯有某些故事,如大西北的胡杨般深深扎根心底,愈发清晰。我始终记得,我的机械师赵海军,总爱坐在飞机旁的工具箱上,给我们讲起他们在大西北上空穿梭往返,执行科试任务、运送科研专家、参与卫星回收的过往……赵海军虽然没有像他的师傅王松旺那样穿越蘑菇云的壮烈,但他却踏着英雄模范的足迹在蓝天白云间留下了一串串闪光的航迹:保障飞行安6000多小时荣立二等功;因完成重大任务出色6次荣立三等功;荣获空军颁发的"飞行金(银)质"奖章……

这些故事里,没有惊天动地的誓言,却写满了空勤机械师们的坚守与担当。他们在空中协助机长精准操控,着陆后即刻投入飞行后检查,以过硬技术保证飞行安全;更以坚韧对抗戈壁的风沙与极端天气,用默默无闻的付出,为“两弹一星”事业铺就了坚实的空中保障之路……

图为1974年某团机务二中队荣立集体三等功时的合影。他们中有穿越蘑菇云的英雄、有出色完成执行"两弹一星"任务的功臣、还有不少安全飞行都在6000多小时的模范。

空勤机械师赵海军连续安全飞行6000多小时,荣立二等功。荣获空军颁发的空军飞行人员金(银)质荣誉奖章;还获得"光荣在党50年"纪念证章。现退休在武汉。

回看来路时,当动笔写这篇文章时,我的第二任空勤机裴文林也帮我回忆起一些英雄人物的故事,还提供了很多英模人物和机务二中队的资料……

裴文林非常崇敬身边英雄,曾多次告诉我们:精神的力量,穿越时空、历久弥新。他曾多次出色完成急难险重任务,荣立三等功1次。在部队安全飞行2000多小时后,转业到民航又安全飞行了1万9千多小时。

崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出。我所在的机务二中队是一个英雄辈出的集体,曾荣立过集体三等功,共有7架苏式伊尔一14飞机。从组建到上世纪七十年代中期换装安一26飞机前,410机组、411机组等7个机组,几乎每一项重大科学试验和重要作战行动都有他们参加,几乎每一个重大的抢险救灾活动都有少不了他们……

翻开那时我写的曰记,心中依然满是震撼与崇敬。老一代军人,正是用自己的心血和汗水,浇灌着“一丝不苟、万无一失”的誓言;用一次次直面生死的行动,诠释着英雄的内涵,更用一生的坚守,为定义了军人的使命坐标——那是为国担当的赤诚,是精益求精的匠心,更是敢于牺牲的信仰。

一生择一事,一生践一诺。学习英雄,不仅要高山仰止,还要见贤思齐……二中队是我人生中重要的一环,是成长中的关键时期。在这里,我由青涩走向成熟、由单纯走向丰满,世界观、人生观、价值观逐步养成,这些都得益于身边英模人物的激励,让我终生不忘!

而在某团李绍成的心目中,武德元这位老战友、老英雄,更是他一生难以忘怀的榜样。

武德元退休后的照片。

李绍成老人在给我的微信中,饱含深情地写下了与武德元的战友情谊,字里行间满是思念:“我与武德元的相识相知,正是从执行西北科试任务开始的。那时任务处于高度保密期间,要求尽量减少进入基地的人员。我们当时驾驶的是美式C-46老旧飞机,机务维护工作量极大,而这类任务携带的地勤人员又少,作为空勤机械师的武德元,肩上的担子格外沉重。飞行时,他要全神贯注通过仪表监测飞机发动机的每一项工作参数,丝毫不敢懈怠;飞机着陆后,他来不及休息,又要立刻投入全面检查,还要忙着给飞机加油、排查故障。我常常看到他忙得团团转,便主动上前帮他搭把手,也从中学到了不少地面维护知识。印象最深的是给飞机加油,得从飞机的一个小门爬到机翼上方,才能打开油箱盖。而且这美式飞机的加油量按‘加仑’计算,油车司机不懂‘加仑’的概念,只能先换算成‘立升’才知道该加多少。是老武耐心教我换算方法,我才敢放心让司机给飞机加油,这段经历也让我增长了不少见识。从那以后,放起落架轮档、给垂直尾翼附翼挟板、爬到机翼上加油这些地面维护的简单活儿,我也能熟练上手了。就这样,我和武德元在西北科试的战场上,结下了生死与共的深厚战友情。谁曾想到,这位铁骨铮铮的英雄好汉,竟在2021年被新冠疫情夺走了生命。我得到消息后悲痛万分,只能在战友群里发文,深切缅怀这位老战友、老英雄,寄托我的哀思与永远的怀念……”

实现民族伟大复兴,需要英雄;新时代的征程,更需要英雄精神的滋养。当我们回望那段峥嵘岁月,看到的不仅是蘑菇云升起的辉煌,更是英雄们用生命铺就的康庄大道,是他们用初心践行的“人民至上”。他们的泪,有对家国的赤诚,有对使命的坚守,有对亲人的愧疚,更有穿越生死线后,对“值得”二字最动人的诠释。

啊!英雄泪,闪光的航迹!这泪水里,有山河的重量,有信仰的温度,更有激励我们奋勇前行的无穷力量。向这些穿越蘑菇云的英雄致敬,向所有生于人民、心向人民的英雄致敬!踏着英雄的足迹,新时代的追梦人必将绘就更加扣人心弦的奋进画卷,书写更加辉煌壮丽的英雄篇章!

英雄长歌,深情礼赞!

作者简介:徐生,军旅生涯44年,军旅作家,著名军事记者。先任职于空军运输航空兵某团机械师,师政治部宣传科干事,后在原武汉军区空军政治部宣传部、原广州军区空军政治部宣传处、军委空军政治部宣传部任干事、科长、处长等职。上世纪八十年代末调入解放军报社,历任编辑、组长、政治工作宣传部副主任、代主任,记者部主任、高级记者,专业技术4级。

长期组织和担负党和国家以及军队重大政治、军事活动采访任务,组织参加一系列全国和军队重大典型报道。荣立二等功1次,三等功10次。著有报告文学作品集《高歌在九天》《独腿飞天人》《飞之魂》《生命之光》《雪莲花颂——空军雷达学院毕业学员戍边纪实》《甘巴拉凯歌——世界海拔最高人控雷达站》《神仙湾壮歌——世界海拔最高哨所》《中越边境大扫雷》《松嫩壮歌——98东北三江抗洪实录》《惊天动地战汶川》《三军挥师玉树》《中国大阅兵》等多部。新闻作品获中国新闻奖特等奖、一等奖、二等奖,《今日铁军还姓“铁”》等作品和专栏被中国新闻年鉴收藏。被表彰为“全国98抗洪抢险先进个人”,获中共中央宣传部等五部委授予的“全国优秀新闻工作者”荣誉称号。

责任编辑:潘阳薇

责任编辑:潘阳薇