在河南焦作,客人到修武县大南坡村牛爷爷院子未见南山小院时,总会提前打听,民宿主人“牛二哥”在不在。

“牛二哥”是谁?开了30年货车的他,用车轮丈量山河,攒下了不少故事。每当有客人来家乡做客时,他总爱讲起那些走南闯北的经历。

近日,“牛二哥”在《人民日报》撰文,分享如何将自己的见闻变成文字。这位自幼爱读书、靠旧书与听书滋养文学梦的货车司机,在2024年出版了非虚构作品集,用笔墨为连接工业与农业、城市与乡村的“卡友”群体发声,成为“新大众文艺”的鲜活代表。

牛保红。(图源:焦作市作家协会)

车轮碾过万里路

1972年,牛保红出生于大南坡村,父母都是农民。牛保红从小爱看连环画,听《三国演义》。拥有的第一本书,是七八岁时冒着大雪买下的一本童话书。

漫漫求学路上,牛保红经常将省下来的零花钱买成书。中学时,他在修武县图书馆借了一本《堂吉诃德》。那是他第一次接触外国文学,也为日后“仗剑走天涯”埋下伏笔。

1992年高中毕业后,牛保红曾做过民办教师。后来因家庭压力大,去学开大货车。三十年里,他种过地、买过三轮车贩卖粮食、拉水泥,也当过摩的司机,后来跑出租车,直至后来这十几年在西部地区跑车谋生。

牛保红在遍布悬崖峭壁的晋东南拉木材,南下福州驾驶冷藏货柜车,在青藏铁路格拉段安多工区开自卸车,又前往新疆阿尔金山无人区拉货车……他曾与死神擦肩,也体验过生命禁区的高反、严寒、食物短缺。

有一年,新疆红柳沟发生了一起特大车祸,与牛保红同籍贯的货车司机遇难。家里接到问询电话后,发疯般地联系他。但那时牛保红在红柳沟库格铁路上送货,没有信号。第二天电话打通后,全家人都在哭,“还好人没事儿”。

这,不过是他三十年风雨路途的冰山一角。

以文为舟渡荒寂

牛保红被人问得最多的一个问题,是如何化解货运路上的孤独。

“很多时候我们都在无人区,车友们思乡情结比较重,有的人想家想得失声痛哭,有的人借酒消愁。常年在外漂泊,大家排遣孤独也是各有所好。”但牛保红排遣的方式就是读书、写日记、吹口琴,或者去捡石头。

在“西部世界”行驶,车友“一把刀”“黄毛”“二驴”的经历,成为他写作的灵感来源。在青藏线上,牛保红曾这样描写高原反应:“‘一把刀’气定神闲地坐在副驾驶座上,为了应对即将到来的缺氧,早已经扔掉塞在鼻孔里的纸团,手里拿着金黄色的蜜橘,一边剥一边欣赏窗外稍纵即逝的景色。其实,他的内心并不平静……”

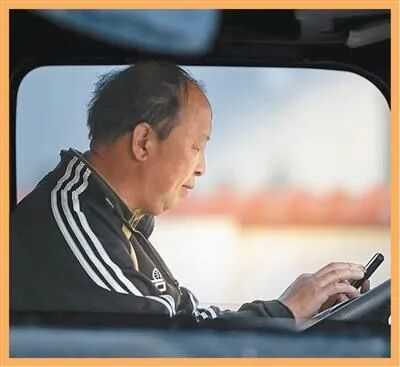

牛保红停车时在手机上创作。(贾蓝/摄)

每天出完车,牛保红会一个人走进戈壁滩,拿出手机,想想、写写,“那时候我写诗歌,可能是环境特别安静,灵感来得特别快。”

他也亲历了公路运输行业的变化。最初,牛保红用一辆汽油东风单车拉煤、拉电石,靠朋友亲戚介绍活儿,后来跑长途时在停车场寻找货运信息部,又到现在拿着手机从平台下单,“已经发生了天翻地覆的变化”。

但也有许多东西没变——在回忆中“滚雪球”。有时在工区宿舍、有时在货车卧铺,想想一天的经历,牛保红有开心有痛苦有疲惫有愤怒,统统都写了下来。

当这些文字发布在网络上时,不少网友会迷惑:“很可惜的一个作家,为什么开货车了?”

行路归乡写新篇

2024年,牛保红的首部非虚构作品集《货车司机牛二哥》出版,包含他30年货运生涯,跨越28个省份、行驶超200万公里的见闻。

牛保红的“驾驶室日记”走出了朋友圈,走进了公众视野,得到了众多知名作家和文学评论家的联袂推荐。茅盾文学奖得主、北京作协副主席乔叶评论道:“读万卷书,行万里路。书和路的组合是某种理想生活的标配。‘牛二哥’是我熟识的乡亲,他爱生活,爱读书,更爱写作。这本书就是他的行路笔记,其中可见人生百态和世间万象。”

而牛保红在自序中是这样描述自己的:“我是一名货车司机,高中文化,除了有一些和多数人雷同的人生经历,没有参悟文学的特殊天赋,没有掌握更多的华美词汇,没有控制长篇巨著的能力,却鬼使神差地爱上了写作。”

这份很难言明的“鬼使神差”,让牛保红留下了泥土中长出的粗粝与生机。牛保红希望,通过这本书让社会的目光和资源向货车司机这个特殊的群体倾斜一些,“他们是这个社会运行的大动脉,做出了很多的贡献。”

2019年底,牛保红回乡过年,目睹家乡在乡村振兴中的巨变。他顺势建起民宿,并在村里带头成立“大南坡文学社”,鼓励更多人提笔书写。

提起“新大众文艺”这个热词时,牛保红第一反应是想起以前在旧书摊常淘的《大众文艺》杂志。再一品,他恍然大悟,“我不就是这股文艺潮流中的一员吗?”

如今,他依旧积极创作,在社交平台上更新着小院的四时风景,向远方的客人发出邀约,也继续用笔墨记录这个时代的温度与脉搏。

责任编辑:潘阳薇

责任编辑:潘阳薇声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错