2025年9月1日,孙毅在北京接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

孙毅

出生于山东省海阳县(今海阳市),男高音歌唱家。中央音乐学院毕业后到中国歌剧舞剧院工作,曾担任中国歌剧舞剧院党委副书记兼歌剧团团长、中央民族乐团党委书记,荣获“全国首届歌王歌后大赛”民族唱法最高奖“歌王奖”、中国戏剧最高奖梅花奖。主演中外歌剧《艺术家的生涯》《古兰丹姆》《原野》和音乐剧《日出》等。

偌大的会议室座无虚席,歌唱家孙毅走上讲台。没有讲稿,没有PPT(演示文稿),只有一只水杯。他清了清嗓子,接连唱了两首歌——《草原上升起不落的太阳》和《在那遥远的地方》,歌声高亢嘹亮。特别的开场之后,他开始讲述自己的人生经历和艺术初心,连讲3个半小时,最终以一首慷慨激昂的诗歌朗诵结束。

台下掌声雷动,经久不息。天色已暗,无人离场,三三两两的人们聚在一起,分享上课的感受。更多人涌向讲台,将他层层围住,交流、合影。他面带微笑,一一回应,直到人群散去。

曾经,孙毅作为一名歌剧演员,站上过各种各样的舞台:从繁华都市的剧院到偏僻乡村的广场,从新疆核试验基地到云南边防部队,从海拔4000多米的“世界屋脊”到地下千米深的矿井……“一眼望去都是人,总是被热切的目光和掌声包围。”孙毅回忆说。如今,他从舞台转身走上讲台,依然如此。

“每次课后都会收到很多反馈信息,这是最初没想到的。与其说学员被我的故事、我的讲述打动,不如说这是一次情感的共鸣和精神的共振。所以,我很乐于去分享自己的些许人生体会。”孙毅对《环球人物》记者说。

和孙毅熟悉之后,不免惊讶于他的活力——他每每出现都精神饱满、声音洪亮,聊至兴处便高歌几句。也钦佩他的认真——采访前几天,他一再跟摄像记者确认服装和流程,像每次登台演出前一样。“人生处处是舞台,每一次我都如履薄冰。”他说。

“搞中国民族歌剧当然要在中国的土地上”

孙毅走上艺术的舞台,源自热爱。

他天生嗓子好,从小喜欢唱歌和表演。读中学时,父亲在济南师范学校工作,校园里艺术氛围浓厚,他耳濡目染,艺术基因被激发。那一时期,样板戏风靡,他也着了迷,“《智取威虎山》《沙家浜》等全本唱段,全靠听广播学下来”。15岁那年,他特招入伍从事文艺宣传,真正踏上艺术之路。5年后复员,到济南一家化工厂工作。

人生转折发生1977年。全国恢复高考,孙毅做了一个在旁人看来“太狂妄”的决定:报考中央音乐学院。那一年,声乐系全国只招20人(后扩至40人),“真正是千军万马过独木桥。但我知道这是一个机会,或许是人生唯一一次的机会”。他请假到北京,一路过五关斩六将,最终叩开了这所中国最高音乐学府的大门。

1978年,孙毅到中央音乐学院读书。大学生活忙碌而新鲜,中外音乐理论课、视唱练耳课、合唱课、台词表演课、形体课等,“每天去琴房练声,一练两三个小时。但仅练声是不行的,还需要感觉、悟性。在老师的指导下,慢慢体会、消化和吸收”。

5年后,孙毅迎来了自己的毕业大戏——意大利歌剧《绣花女》(又译《艺术家的生涯》或《波希米亚人》)。这是意大利歌剧大师普契尼的经典剧作,孙毅出演男主角鲁道夫,一个穷困潦倒的诗人,与绣花女咪咪相爱。“太过瘾了!穿上戏装,有布景、道具,还有乐队,站在舞台上整个人都热血偾张。”孙毅回忆说。

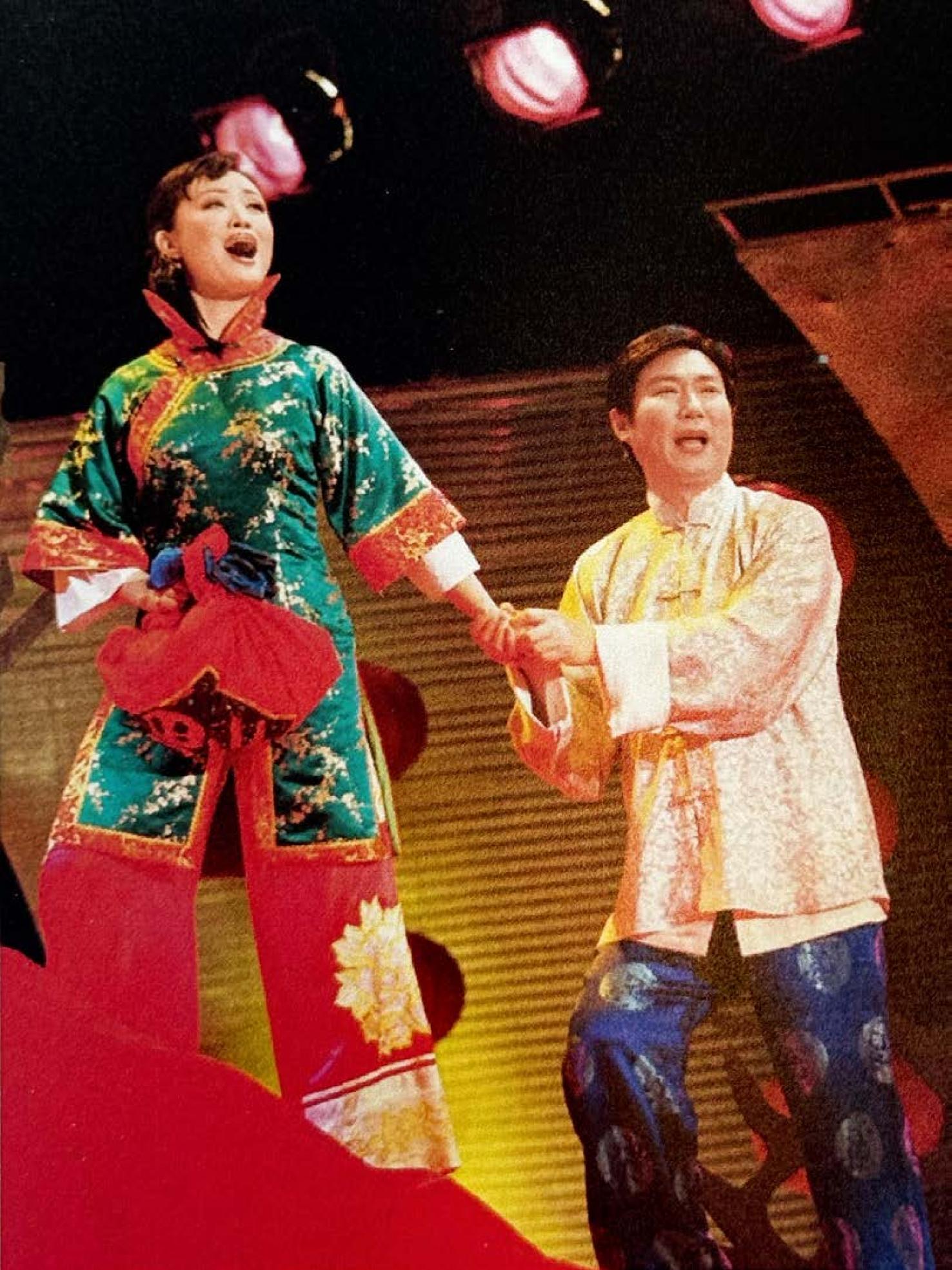

1987年,孙毅(右)在歌剧《原野》中饰演焦大星。(受访者供图)

因为这次演出,孙毅真正喜欢上了歌剧。中国歌剧舞剧院也看中了他,邀请还没毕业的他出演歌剧《古兰丹姆》的男主角。毕业后,他留在剧院担任歌剧演员,开始在民族歌剧的舞台深耕。“认真研究民族声乐,用美声来演唱中国声乐作品,是可以大有作为的,”他说。他饰演《原野》中的焦大星、《日出》里的方达生,也挑战《白毛女》里的黄世仁、《江姐》里的沈养斋等反派人物,在歌剧界崭露头角。

1988年,由孙毅担任团长兼主演的《原野》剧组受邀赴美国演出。这被认为是“中国歌剧首次叩开西方歌剧宫殿之门”——此前中国歌剧只到过苏联演出。因为《原野》,孙毅引起美国歌剧界的关注,还有音乐学院向他抛出橄榄枝。他一一回绝,在接受采访时说:“《原野》的成功更证明了我搞中国民族歌剧的路走对了。搞中国民族歌剧当然要在中国的土地上。”

1992年,孙毅参加“全国首届歌王歌后大赛”,经过几轮角逐,最终以一曲《船工号子》获得民族唱法最高奖“歌王奖”。这次获奖,再次印证了美声与民族唱法结合的可能,也被孙毅视作“人生的高光时刻”。

四个舞台

得奖后不久,一位老艺术家和孙毅聊天,对他说:“不要沉浸在里头,要以此为起点,把艺术之路走得更扎实、更远。”

这句话点醒了孙毅。“当一个文艺工作者实现了自我价值后,应将目光投向社会,担当起社会责任。”他开始走基层,足迹遍布大江南北,成了“慰问演出专业户”。在无数次演出中,他总结出印象最深的“四个舞台”。

他站上过“最高的舞台”。1994年,为庆祝布达拉宫维修竣工,孙毅随团赴拉萨参加庆典演出。在海拔3650米的德央夏广场,他演唱《草原上升起不落的太阳》,“唱着唱着就因缺氧头疼”。之后,慰问团行至海拔4000多米的那曲时,不少演员开始头晕、呕吐,登不了台。孙毅本想请假,转念一想:“能站在青藏高原上唱歌不容易。此行是我第一次也可能是最后一次在西藏演出,不能留下遗憾。”他毅然登台,唱起了自己获奖时的歌曲《船工号子》,“乘风破浪嘛奔大海呀嘛,齐心协力把船扳哪……”在“世界屋脊”上响起,高亢嘹亮。

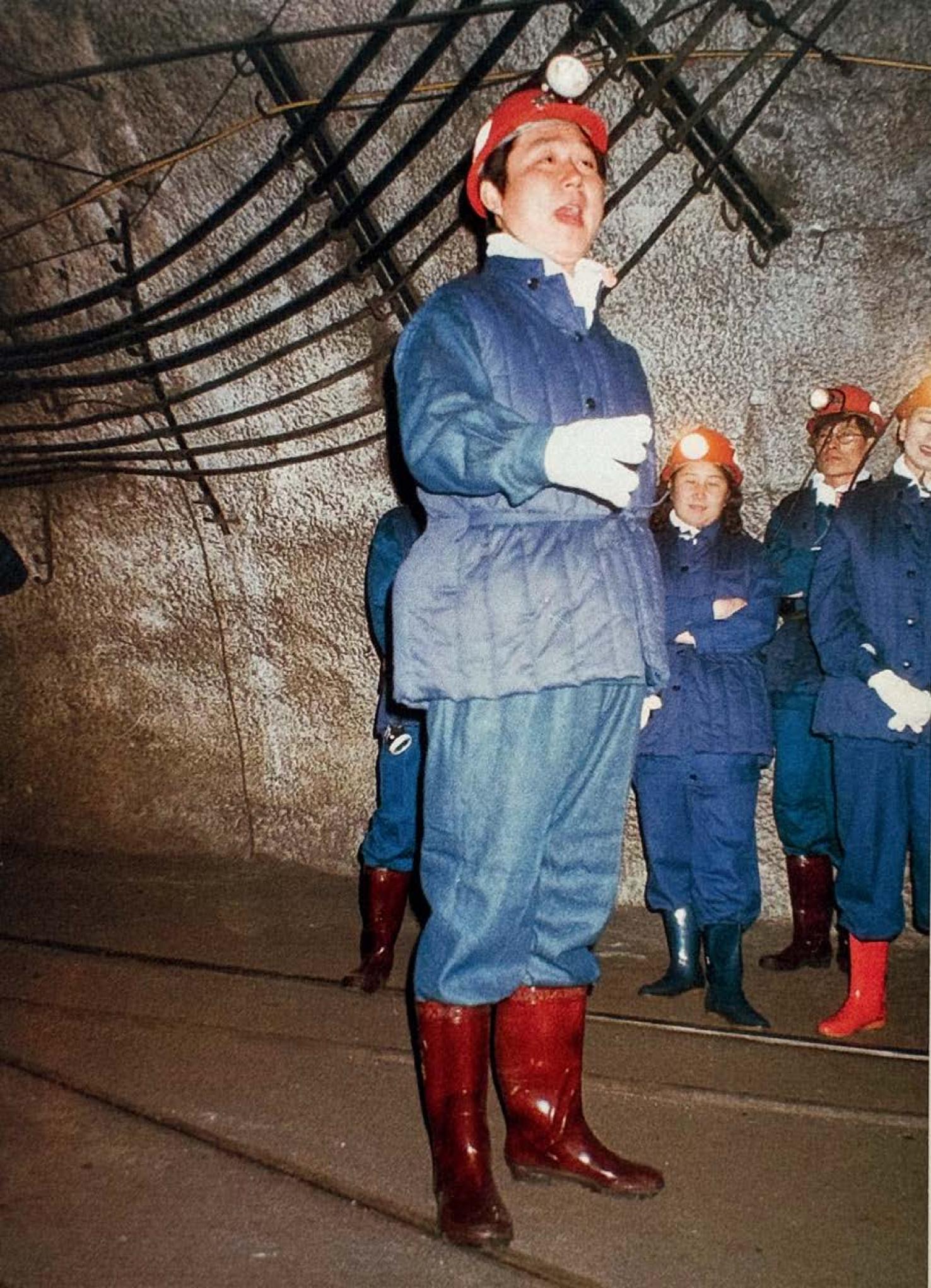

1998年, 孙毅在矿井下演出。(受访者供图)

他也曾深入“最低的舞台”——千米之下的矿井。那是1998年,孙毅随团赴山东某煤矿慰问演出。经多番争取,煤矿领导同意安排井下演出。他带着几个演员头戴矿灯帽,身穿工作服,脚蹬雨靴,下到千米深的地下。没有灯光,矿工们把头上的矿灯打开,齐刷刷照向中央,空旷的巷道成了天然的音响。“这是我人生海拔最低的舞台,但在我心中却很高。”孙毅说。

他面对过“最多的观众”。“我去过很多贫困山区、边疆农村,一听说有演出,人们就如潮水般涌来。”1995年,他参加文化部组织的“重走长征路”慰问团,在延安安塞广场演出时,被当地的场面震撼:演出的土台子被挤得水泄不通,有人站在卡车、拖拉机、自行车上,不少孩子爬到了树上、房顶上,家家户户阳台上也站满人。演出结束,仍有人扒着围墙,不愿离去。

他也曾为“最少的观众”演出。1995年春节前,孙毅到北京密云水库警卫部队慰问。寒风呼啸,汽车驶上水库大坝,水面上结了冰,明晃晃的。透过车窗,他看到不远处有人在执勤,便要求司机停车,走近一看,原来是位年轻的小战士。他当即送上自己的个人专辑,转身欲走又折返,站在战士对面,深情地唱起了《说句心里话》。“那一刻,风好像突然停了下来,只听见歌声划破天空。”第二天,有媒体刊发报道,标题为:为一个人演出演不演?副标题为:战士徐刚成为慰问团演出的“奢侈观众第一人”。

艺术的较量,文化的较量

走得越久,行得越远,孙毅对名利看得越淡。

“我曾到原子弹核试验基地演出,那里的战士长年与风沙作伴,渴望看到倒映天空的池塘,看到绿叶绿草,他们怎样看待名声?我也到过中越边境云南老山主峰,战士们看完我们的演出就要冲锋陷阵,生死难料,名声又值几何?”孙毅说。

回顾往昔,孙毅自觉“人生顺遂”。从中国歌剧舞剧院的演员到党委副书记兼歌剧团团长,再到中央民族乐团党委书记,他一边坚持演出,一边投身院团管理。

“一是觉得自己对院团有一份责任,更大的动力是想为年轻人创造更多机会和更大的艺术空间。”孙毅说。从事管理工作后,他邀请各领域学者给年轻人上课,上文学课、历史课,也上政治课、军事课等。“艺术较量,到最后是文化的较量。没有文化内涵无法打动人。你看看现在火的那些歌剧、舞剧,背后都有深厚的文化底蕴。”

20世纪90年代,孙毅随全国青联慰问团赴“老少穷”地区慰问演出。(受访者供图)

作为亲历者,孙毅见证了中国民族歌剧发展的起起伏伏。他记得改革开放初期,郭兰英在天桥剧场演出《白毛女》,早晨五六点就有观众去排队买票。“随后,流行音乐、外国歌剧舞剧起来了,使得民族歌剧举步维艰。20世纪90年代曾回暖过,但时间不长。”

近年来,中国歌剧、音乐剧市场逐渐繁荣起来。就在这两年,文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”等重点扶持了一批优秀剧目,如《义勇军进行曲》《可可西里》《红高粱》《郑成功》等。“整体确实好多了,但还不够。文艺创作要有‘高原’,还要有‘高峰’。这需要更多艺术家投身其中,创作思想精深、艺术精湛、制作精良的精品。”孙毅说。

如今,孙毅已退休多年,但比不退休还忙,“总想做点儿什么。融入社会、贡献社会、拥抱社会,我觉得是一件幸福的事情”。他将精力倾注于授课、讲座,也担任歌唱大赛的评委。他的学员遍布各地,有学生也有工人,有群众也有干部。“他如同一位执着的‘播种者’,把艺术的种子、初心的力量,撒向更广阔的土地。”有学员评价说。

工作之外,孙毅每天坚持锻炼和练声,“一天不练自己知道,两天不练同行知道,三天不练观众知道”。他也清楚地知道,只要歌声还能打动一颗心灵,他的舞台就永不落幕。

《环球人物》记者 陈娟

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错