先生,不仅是一种称谓,更蕴含着敬意与传承。可堪先生之名者,不仅在某一领域独树一帜,更有着温润深厚的德性、豁达包容的胸襟,任风吹雨打,仍固守信念,将深沉的家国情怀根植于血脉之中。捧着一颗心来,不带半根草去,为后生晚辈持起读书、做人的一盏灯。

中国之声特别策划《先生》,向以德性滋养风气的大师致敬、为他们的成就与修为留痕。8日推出:《张宪文:为了不能忘却的三十万》。

张宪文:我这一生研究抗日战争、研究南京大屠杀。过去讲史学是冷板凳,但坐冷板凳不能心也冷,就是说还要做出成就来,为国家、民族、学科发展做出有意义的成绩出来。

张宪文先生

【先生名片】

张宪文,1934年生,今年91岁。历史学家,南京大学历史学系教授、博士研究生导师,曾任侵华日军南京大屠杀史研究会会长,全国五一劳动奖章获得者。他先后主编了《中华民国史纲》《南京大屠杀史料集》《抗日战争专题研究》100卷等著作,其中《南京大屠杀史料集》是日本军国主义战争罪行的铁证,成为当今中华民国史研究学界最具标志性的成果。

一个人,82岁还敢开启一项全新的工作吗?张宪文就敢,不但敢做,而且能做成。

张宪文:82岁开始做这个,我是全力以赴的。从2015年(抗战全面胜利)70周年到今年80周年,正好十年。

今年9月之前,摔伤了腿的张宪文就在为《抗日战争专题研究》系列图书的出版忙活。这套大部头的图书,是南京大学联合北大、南开、武大、复旦、浙大、山大等多所高校,中国社会科学院、国家档案馆、中国第二历史档案馆等学术单位,以及两岸数十位骨干学者共同参与完成。耗时10年完成的100卷图书全部出齐后,总字数超过3000万字,这将是海内外规模最大、学术体系最为完备的抗战专题研究系列著作。

张宪文:它独特的地方就是研究一个题目,也就是说问题意识。比如抗战时期我们的大学内迁很感动人,(原)中央大学的人员到重庆,学生到重庆,实验设备到重庆,生物系的黄牛都是实验用品。黄牛是从南京沿着长江赶到重庆,校长出去欢迎。

抗战百卷编委会合影(张宪文为前排右三)

早在1986年,张宪文就领衔承担了国家“七五”规划重点项目———“抗战研究”项目,出版了第一部关于正面战场的学术专著《抗日战争正面战场》。这次主编《抗日战争专题研究》和《中国抗日战争史》,张宪文又提出了更为苛刻的要求:要原创,不要史料汇编;5轮审读,两次查重,对抄袭零容忍,哪怕是引用自己的研究成果,也不能超过20%。

张宪文:抗日战争有些问题并不是过去没有研究,是研究得不够,研究得不深。

张宪文讲不要把一些历史事件和历史人物像翻烧饼那样翻来翻去。

张宪文:观点今天这样讲,明天那样讲,我们历史就是真实地、正确地坚守,所以我的观点是寻求真实、坚守真理。

《南京大屠杀史料集》获得教育部高校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)中国历史类一等奖,张宪文(右三)代表全体编者上台领奖

“寻求真实,坚守真理”,八个字背后,是在书山书海里一次次的攀爬浸泡,也是穿越千里万里的劳顿奔波。还是张宪文,还是十年时光,从2000年到2010年,他组织了100多位学者,先后赴日本、美国、英国、德国、意大利等国家和地区的档案馆、图书馆等机构收集资料,结集出版《南京大屠杀史料集》,72卷,4000万字。

张宪文:我们的材料都是原始的。去日本军方的一个档案馆,第一天好,他很高兴地拿出材料给你看。后来走的时候,我们要给材料盖个图章,他又不开放,日本变卦了。美国、英国20年、30年的档案全部开放,所以我们从西方得到的材料最多,都是日本屠杀中国军民最重要的证据。

1988年7月,张宪文首访东京庆应大学,并作学术报告,日本多位史学家出席报告会

《南京大屠杀史料集》的出版,被认为是反映日本侵略者制造南京大屠杀最直接、最有力的史料。

张宪文:在我们出版了第五卷的时候,日本就开始派人来找我们对话。不久的时间,日本的外务省在网站上就承认了日本对南京进行了大规模的屠杀。30万不是我们定的,是两个审判,南京审判和东京审判确认的这个数字。为什么日本不敢否定这套书?不敢否认这个数据材料?因为都是事实,而且全世界的。

“日本侵华图志”(25卷)选用图片2万余幅,真实反映日本侵华罪行(张宪文为左三)

一条、一条,又一条,再一条……30万条鲜活的生命,不分军民,无论老幼,何以被自己的同类所屠戮?在张宪文眼里,这就是值得花费光阴去研究的事情:南京大屠杀,南京的学者不做,谁来做?

张宪文:我们到日本的3个老师,为了节省经费,到日本一两个月都瘦了。有个老师研究心理学的,他说,“张老师,我跟他们这些南京大屠杀幸存者对话,我心里很难受。作为中国人,这应该是爱国,但是作为一个学者来讲,要冷静”。我说,历史学者要做一个“冷血动物”,要冷静地处理些问题,而不是以满腔的热情,不是热血沸腾的。

怎么能确保自己笔下的文字就是非常的理智和冷静呢?

张宪文:因为多!同样一个问题,要很多材料来说明,孤证不能作为证据。大屠杀史料集之外,还出了一个《南京大屠全史》三卷本。我跟我们老师讲,那个三卷本是我们的观点,你不能讲很多的形容词,形容词就是不冷静了,往往会脱离了真实。

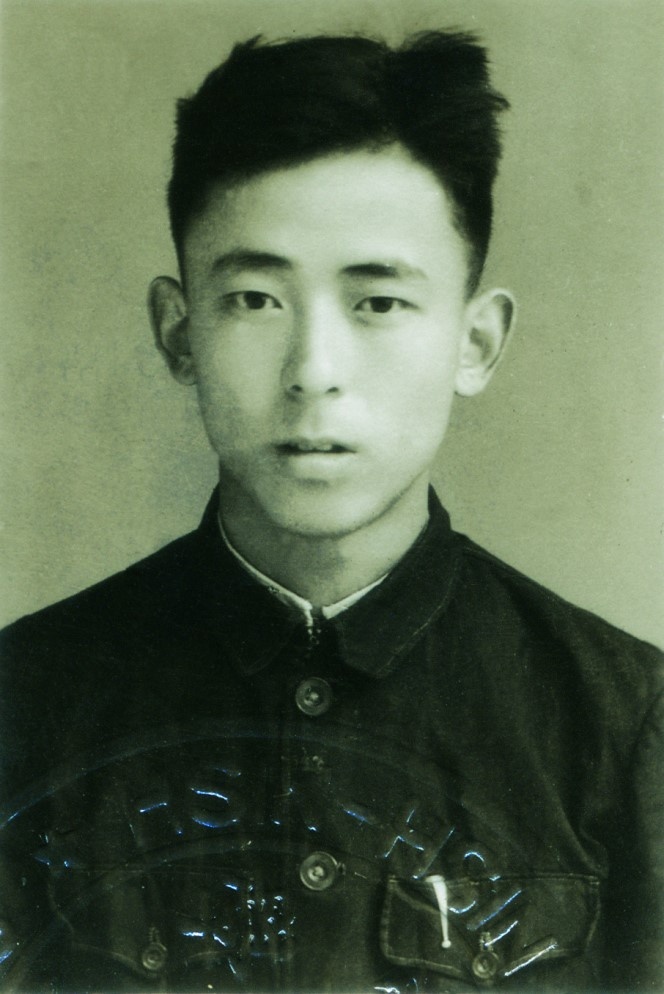

张宪文考入高中一年级的照片

做历史研究70多年,但这一切的起点,却是个“误会”。年少时,张宪文原本想学经济,在新中国刚刚起步的年月,为国家的经济发展出一份力。

张宪文:1953年国家就开始了第一个五年计划,经济问题就提出来了,促使我要研究经济。高考志愿我就报了三个学校,一个是北京的财经学院,东北沈阳的财经学院,还有上海的财经学院。到发榜那天,这个榜是登在大区的报纸上,我们华东地区是《解放日报》,大家围在邮局门口买报纸。报纸上登了一个张宪文,我想这跟我是重名了吧?过了三天,我收到了学校的通知书,录取到南京大学的历史系。

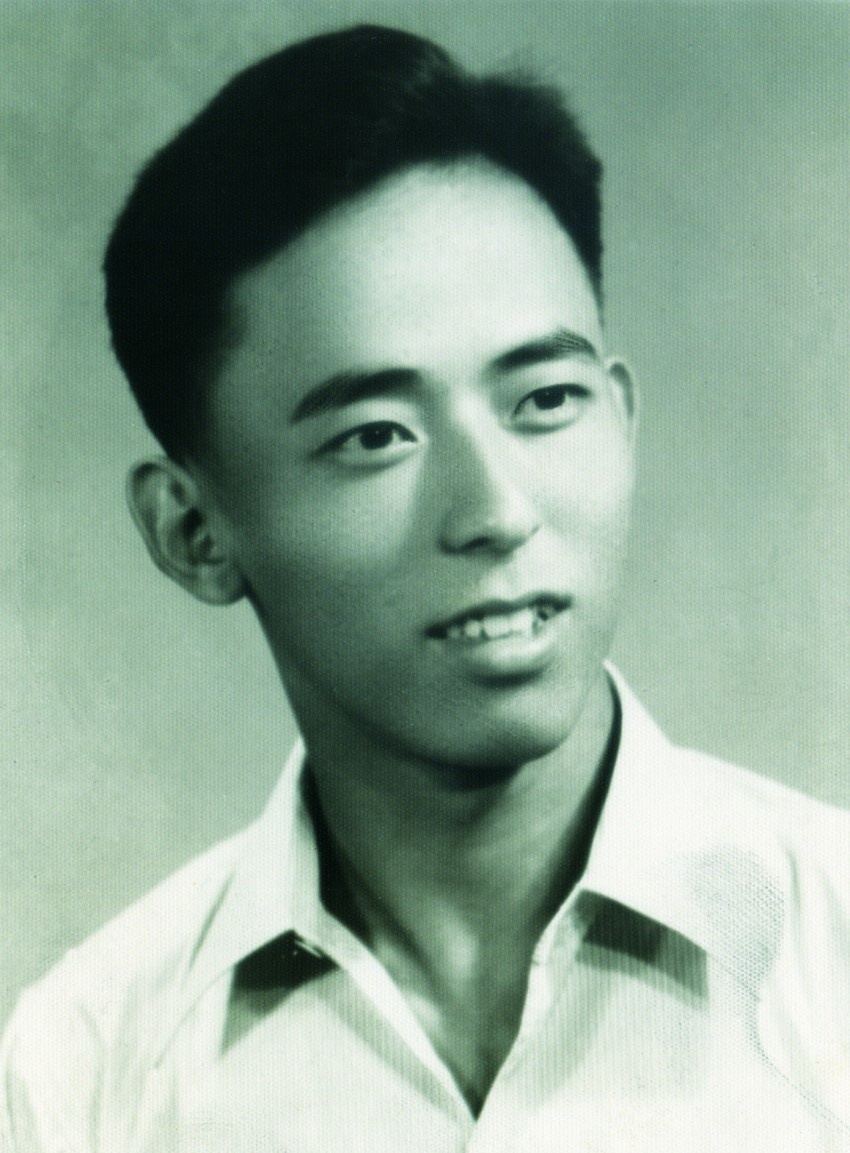

1958年张宪文大学毕业时的照片

张宪文是顶着满脑子的问号进的南京大学,学历史,能干什么?也许,毕业后能去中学教书吧?四年后,张宪文接到留校教历史的通知。

张宪文:我知道教中国现代史是很难很难的,研究历史必须要有材料,这个没提纲,没大纲,材料看不到,档案不开放,所以是很难教的。我们老师上课的时候照本宣科,准备好提纲,避免讲错了。

站在讲台上总照本宣科也不是办法,张宪文就走出校门,四处去找寻资料。

张宪文:南京大学从重庆迁回来,学生人员都回来了,资料是陆陆续续回来的。正好有一大批资料在我们学校的一个草棚里边,从1945年到1960年,还没有开箱。我带了几个老师去开箱,那些书刊被蛀的、潮湿腐烂的,我们把它陈列在书架上,供教师教学使用。根据我们掌握的材料打印出来跟别的院校交流,这样资料就多了。

南京大学历史系领导及骨干教师,听张宪文1958年初登讲台前的试讲

那几年,张宪文常常带着学生到中国第二历史档案馆帮着整理档案,听到从海外运回一批历史资料,就一本一本地往学校买。

张宪文:围绕着一些问题,写了些文章,写了100多篇吧。我想历史内容很庞大,要研究历史,光靠一个人写两篇文章不行,更重要的是组织一个大队伍来解决真正历史上的问题,这是最重要的。

彼时,周恩来提出,历史不能隔断,应该做民国史研究。能够从中国第二历史档案馆借阅到大量新史料的南京大学,最先展开研究。

张宪文:当时这个《中华民国史纲》是50万字,大家推选我做主编。我早上基本上7点钟开始坐在书桌前面写作了,一直到晚上12点。那时候我正好差不多50岁,搞了8个月搞出来了。我儿子后来写了一篇文章,其中有一段话就是:我不学习我爸爸,他在夏天天天光着个膀子坐在那里,从早到晚在那儿写。

从早到晚坐在书桌前不停地写,从此成为张宪文的日常。

张宪文:我们外边买来的包子和馒头摆在冰箱都硬了,要吃的话必须要蒸一下,这样才能把它恢复到原来软的情况,放到火上就忘了,很多次。我满脑子都是工作。

张宪文(左一)在大学时钟爱考古

编写《中华民国史纲》的8个月,最让张宪文费神的是,他得再三斟酌《史纲》中提及的每一条史料,反复琢磨每一个观点能不能站得住脚、是否符合历史真实。也正是因为那8个月的经历,张宪文开创性地提出,对历史认识的改进要采取“半步走”原则。

张宪文:我讲的原则就是半步走,所谓半步走的话,我们往前推进,推进到一定程度,没材料了,还坚持传统的一些观点。为什么要半步走?就像一个汽车转弯,急转弯会翻车,要缓慢地转弯才好,观点的改变要有一个过程。

曾经有学生问张宪文,历史的车轮滚滚向前,可是历史研究为什么偏要往后看?张宪文回答:为了走得更稳当。

张宪文:过去那么多的仁人志士,那么多的爱国将士,他们献出了生命,我们不能忘记这些人。总结历史经验教训,掌握了解历史发展规律,我们也一定要按照规律要求做事情。

【记者手记】

我是记者冯会玲。张宪文爱逛博物馆,爱看不同的风景,可是,书桌前总是有更大的牵绊。前些年,孩子不止一次地要带他出门游玩,他说,我总是答应得很爽快,但就是走不开。在那一方小小的书桌前,有我们这个民族所经受的苦难,那些有名有姓的、来不及留下姓名的将士、父子、母女、夫妻、师生……他们的性命,摊在先生的书桌上,分明是这样几个字:落后就要挨打!先生舍不得走开。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧张宪文