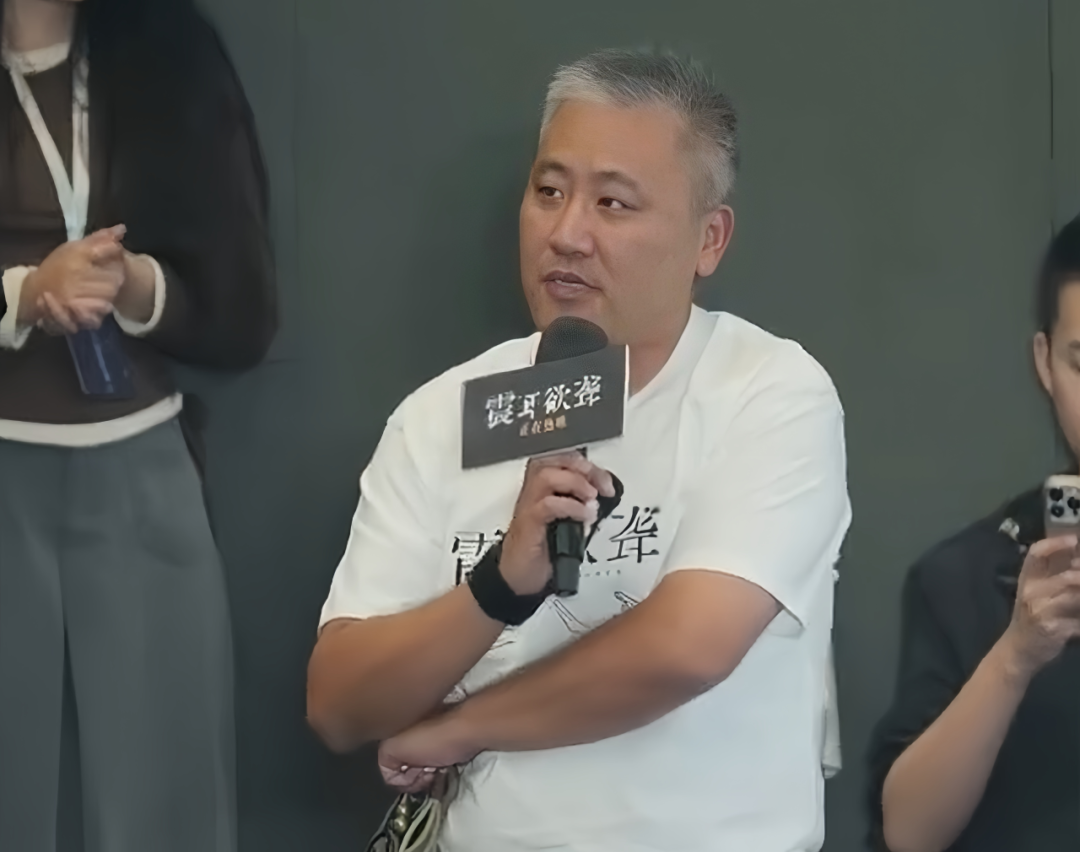

·张琪。(其个人社交媒体账号)

这个国庆假期,一部反诈题材的电影火了——《震耳欲聋》上映几天,票房破亿。

影片海报上一行不起眼的小字,揭开了这部电影的特别之处——“故事部分取材自CODA律师张琪真实从业经历”。

CODA,指的是生长在听障家庭中的健听孩子。影片主角李淇就是一名CODA——父母都是聋人。成为律师后,李淇因一桩针对听障人群的“定制房产骗局”,再次回到了“无声世界”。

·电影《震耳欲聋》海报。(电影官微)

故事背后的真实人物,是上海九州通和律师事务所合伙人、上海市律师协会法律援助委员会委员张琪。

作为一名在上海长期承办涉聋案件的律师,他经手的案件中不乏聋人被诈骗的情况,其中就包括电影中出现的房产诈骗。

影片里的故事情节一环扣一环。而在现实世界中,虽然没有那么多戏剧性的反转,但每一个案件背后,都是一个个聋人真实而具体的人生困境。

骗局

影片中,李淇意外卷入了一场房产骗局。

这场骗局始于一场精心策划的理财宣讲会。诈骗团伙打出“年化收益率60%”的诱人承诺,让许多聋人心动不已,拿出房本作为抵押。直到催债人员用手语打出“房子不是你的”“三天走人”时,大家才惊觉上当。

原来,这场骗局完全是为聋人群体“量身定制”的。这个诈骗团伙的部分成员也是聋人,他们利用相同的聋人背景获取信任,“现身说法”,直至最终推出专门的“理财产品”完成收割。

这个故事其实源自张琪律师亲身经历的案件。

他近期办理的“豆某房屋买卖合同无效案”就是一起以聋人为目标的诈骗案。一个包括聋人在内的犯罪团伙以借款为名,诱骗几十名聋人将房产过户到代持人名下,并办理抵押。

虽然刑事上已认定诈骗事实,但要通过民事诉讼把房子要回来却困难重重。庭审时,法官认为聋人豆某作为成年人,已在过户合同上签字,应自行承担责任。另外,考虑到银行的抵押贷款问题,因此不能判决返还房产。

张琪深知,虽然聋人表面上与常人无异,实际上很容易轻信他人,特别是其他聋人。可这样的人,又不能被认定为无民事行为能力。

张琪回忆:“这个案子前前后后走了三年,历经波折。”经过反复与银行、代持人协商,张琪最终争取到银行解除抵押,重新启动诉讼,帮豆某拿回了房子。

·张琪在电影首映礼活动中讲述自己的经历。(视频截图)

这几年,张琪接手的聋人案件比例在慢慢上升。与聋人沟通需要格外耐心,他坦言花费的精力是普通案件的两倍不止,“因为他们更相信自己看到的东西,但眼见未必为实。你得从各个角度帮他们分析真相”。

聋人困境

从复旦法学院毕业的张琪,在2006年正式成为了一名执业律师。

和许多同行一样,他选择这个职业是听从了长辈的建议,“不选吃青春饭的,要选越老越吃香的职业”。

执业头几年,他主要处理普通的民事、刑事案件,接触的主要还是健全人的案件。

直到有一天,父亲的一位聋人朋友前来求助,让他意识到聋人的世界也存在纠纷:“聋人的世界和我们听人的世界是平行的。他们中间有好人也有坏人,有欺骗算计,也有温暖互助。”

这个偶然的机会,让他开始有意识地承接涉聋案件。

作为一名CODA,张琪精通手语,在国内,像他这样的CODA其实并不少。然而,他们中有些人可能会刻意与聋人圈子保持距离,甚至略带排斥,生怕自己受到连带歧视。

张琪却很坦然,他觉得人的出身无法选择,既不会刻意疏远聋人群体,也不会强行融入。当聋人当事人得知他也成长于聋人家庭时,往往更愿意敞开心扉与他交流。这也让他在为聋人群体提供法律帮助时更具优势。

而成长于聋人家庭的经历,也让张琪更能设身处地理解许多聋人当事人的处境。从他父母那辈的聋人朋友身上,他观察到:“他们的娱乐选择不多,打麻将成了主要消遣。”那些十来平米、挤下四桌麻将的小空间,不知不觉间,也成了骗子精心设局的场所。

这类情况至今仍时有发生,在张琪接手的每一个相关案件里,几乎都存在聋人因为轻信他人而最终上当受骗的情节。

有一名受害人吴某的房子被抵押了十多年。“看似没有实际损失,但抵押就像个枷锁,一天不解除,影响就一直在。”张琪说,这个问题甚至可能影响到吴某的下一代。

还有几位聋人经熟人介绍,在某APP上合资购买数百万元的理财产品,最终血本无归。

·张琪(左)在电影中客串。(视频截图)

办过的案子多了,张琪发现聋人群体在社会中处于比其他残障人士更边缘的位置。“他们四肢健全,外人很难理解他们为什么需要特殊帮助。”张琪提到,文化程度不高的聋人,就算认识文字也未必真正理解其中的含义,这让他们比其他残障群体更容易陷入麻烦。

“听不见,只能靠眼睛看文字”的局限,大大影响了聋人获取和分析信息的能力,“而这个特点,让他们更容易被别有用心的人利用。”张琪说。

“我们的世界是5G的,而聋人的世界还停留在2G时代。”张琪认为电影中的这句台词恰如其分地解释了聋人的困境。

落地生根

张琪曾在微博中透露,全国有2000多万聋人,但是手语律师可能不足20位。这个巨大的供需落差,让聋人群体在寻求法律帮助时往往面临困境。

北京兰台(南京)律师事务所合伙人徐雪晨告诉环球人物记者,当下针对聋人等特殊群体的法律援助,除了律师个人自愿开展的公益服务外,还有针对经济困难人群以及刑事案件当事人的专项援助。

“因残疾导致生活困难的当事人,可以凭经济证明申请法律援助。”她说,“此外,法院在审理涉聋案件时会配备手语翻译。”

她提到,我国还存在一支名为“基层法律服务工作者”的专业队伍。这些工作者相较律师来讲,在服务范围上虽有限制,但收费更为亲民,为普惠法律服务提供了重要补充。

“专门服务聋人的律师在全国范围内仍然十分稀缺。”徐雪晨说。

这些年来,张琪承接的聋人案件数量不断增多,从最初的每年只有几件,到现在增长至十几、二十几件。面对越来越多前来咨询的聋人,他想对他们说:“真的遇到了麻烦,别害怕,勇于求助。”

张琪最大的愿望,就是在自己能力范围内,尽力帮助这个特殊的群体,“希望正义不仅震耳欲聋,更能落地生根”。

监制:张 勉

编审:尹 洁

编辑:刘 潇

(文章未经授权不得转载,转载请加微信“HQRW2H”了解细则。欢迎大家投稿和提供新闻线索,可发至邮箱tougao@hqrw.com.cn。)

更多精彩内容

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧聋人,张琪,震耳欲聋