50万字的小说《曹操》写到最后一节,曹操该死了。

易中天写这一日:大雪纷飞,寒风凛冽,魏王曹操走在为关羽送葬的队伍中,眼前浮现出送别荀彧的那一天。他抚着灵车问:“这里面是文若吗?”

历数亡者,面对生人,他自感大限将至,反省自己的一生,接着交待遗嘱。众人屏声静气,看一个孤独的老人絮絮叨叨、拉拉杂杂,然后口吐鲜血,一头栽倒在雪地上。

“我觉得曹操把我都杀了。”易中天说,写完《曹操》,他几个月都没有缓过来。

2022年底,这部三卷本的小说出版。转年春天,易中天看到了两张照片——两位地铁上的小男孩,手捧《曹操》读得投入,其中一位,已看到了下卷。他觉得很有意思,组织了一场小读者见面会,没承想面对这部有点历史门槛的作品,少年们聊得头头是道。其中不少孩子都提了同一个问题:“《曹操》会不会拍成电影啊?”

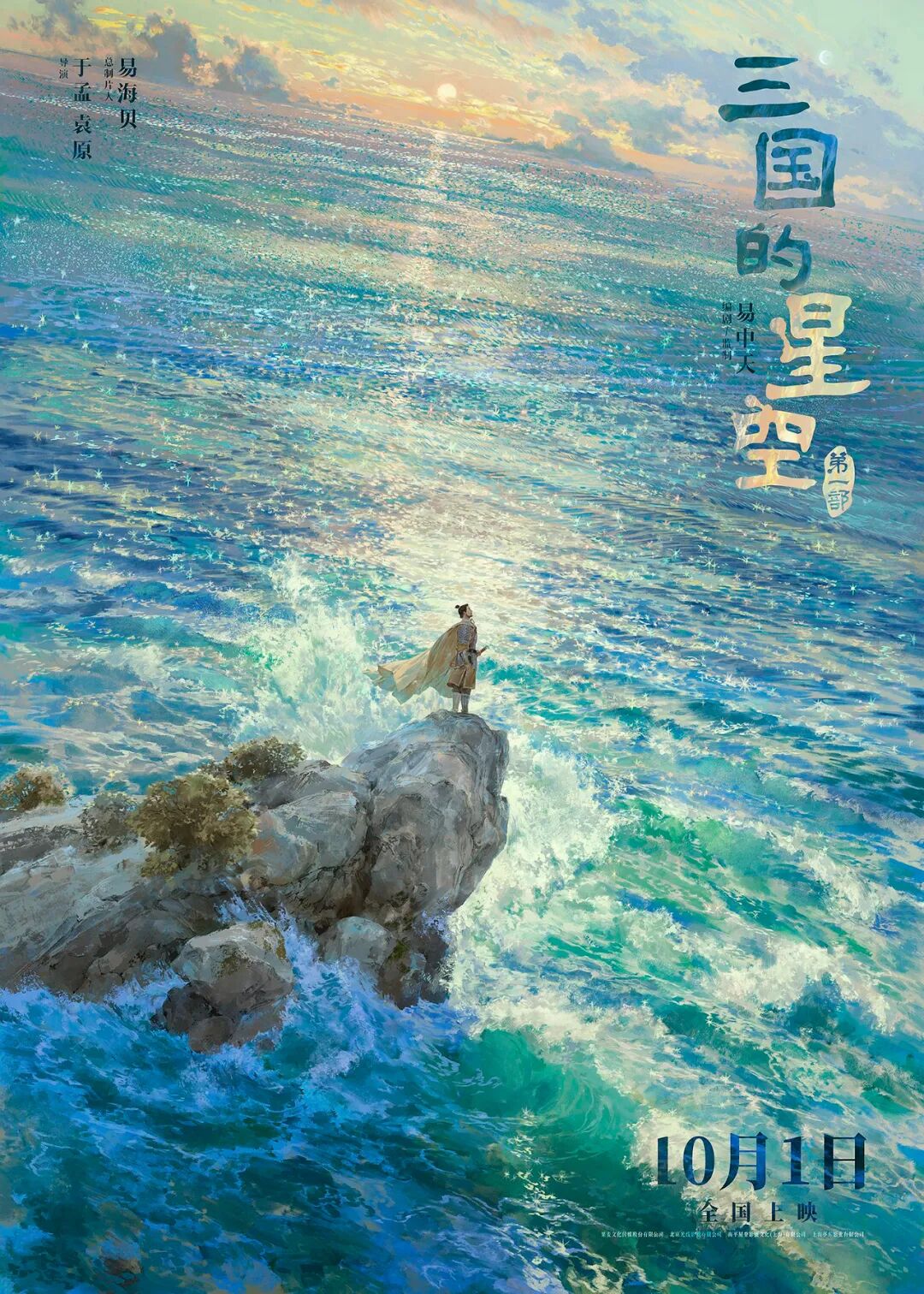

两年后,易中天带着动画电影《三国的星空第一部》,兑现了这个期许。采访间里,这位身兼编剧和监制的78岁“电影新人”侃侃而谈,一如20年前在《百家讲坛》“品三国”,正本清源、严肃讲史,又深接地气、连环输出。

孤傲者、孤勇者、孤独者

为什么从学术圈跨入文艺界?面对这个提问,易中天说,“对不起,我本来就是个编剧。”

他“交待”自己的文艺家史:1965年去新疆插队,当过编剧写过诗;1978年考入武汉大学读研究生,才改做学问、走上讲台;2017年执笔写出话剧《模范监狱》,圆了多年的舞台夙梦。

“所以对我来说,问题不是从一个学者转为一个编剧有多难,而是从一个话剧编剧切换到一个电影编剧有多难。”易中天说,“那真是非常之难。”

第一稿交出,团队说拍出来不下5小时,于是大刀阔斧、整段删戏,“砍得人心疼”。易中天回忆,两年间,剧本大改了51遍,小改无法计算,最终确定的故事主线,始于曹操起兵讨董(卓),终于官渡之战,历时11年。

这不是大众熟悉的《三国演义》的叙述主线。易中天无意改编古典名著,他要重新讲述的历史发生在曹操35岁这一年。彼时没有魏蜀吴的三国鼎立,只有袁绍、曹操、刘协的三人纠葛。

易中天用三个“孤”字,来定义这三位主角。

袁绍,是孤傲者。他来自四世三公的汝南袁氏,却因是婢女之子,成为家世显赫而出身低微的矛盾体。他穿华衣、享美食、讲排场、好面子,自带“官五代”的风雅骄矜,身旁豪雄谋士环聚。可即便已成为名冠天下的北方霸主,仍难改骨子里的自傲与自卑,最终走向兵败曹操、功名尽失的自毁。

曹操,是孤勇者。相比风姿俊朗的发小袁绍,他五短身材、其貌不扬,世人因其是“宦官之后、阉竖余孽”而冷眼轻慢,他任侠放荡、不改本色,常常上演“虽千万人吾往矣”的戏码:面对董卓挟逼天子、火烧洛阳的暴行,袁绍等人按兵不动,图谋另立新君;他率“乌合之众”征讨贼臣,“诸君北面,我自西向”。面对颠沛流离东归洛阳的天子,袁绍等各大诸侯占山为王、冷眼旁观;他独自送粮送物送温暖,迎奉劫后余生的小皇帝到了自己的老巢。

而这位少年天子、汉献帝刘协,是孤独者。他是没娘的孩子,生母被皇后毒杀,由奶奶养大,自小学会察言观色,内心敏感脆弱。自9岁登基,他就被当作宫中吉祥物,先后受制于权臣枭雄,有心重兴汉室,却亲见王朝倾覆,难挽狂澜。

不同于唯一主角或双雄并立,《三国的星空第一部》的故事框架,被易中天称为“三体模式”——“它是一个不稳定的结构,像万花筒一样,生发出丰富多彩的关系变化”。电影中,曹操与袁绍,一对少时老友,从志同道合走到了兵戈相向;曹操与刘协,一对乱世君臣,也从把酒共饮走到了互生嫌隙——走到最后,孑然一身的“孤”,是宿命。

一器一物,皆有考据

电影中,刘协批痰盂那段戏,易中天写得举重若轻。

尚方监渠穆来报,后宫奏请,增加痰盂三十。

每天被迫批阅奏折的刘协立时兴奋,“这个我能做主吗?”

得到肯定答复后,小手一挥,拿腔作势道:“不批!长此以往,国将不国……”

“那要吐痰怎么办?”

“咽下去!”随即神色黯淡,提笔写下一个“可”:“何必为难他们。”

而下一个奏请,来自相国董卓:抗命滞留洛阳者,当就地正法。

“那会杀多少人?”

“数以万计。”渠穆说,“其实已经杀了,陛下是仁君,只是……”迟疑许久,最终咽下了后半句。

在某种程度上,这个片段也折射出《三国的星空第一部》里的乱世苍凉:刘协最想当的,是一个身负社稷之重的仁君;袁绍最想学的,是叱咤风云、纵议朝政的战国四公子;曹操最想做的,是荡平叛乱、重整山河的周公旦——可命运却把他们抛入了另一条相反的道路。

而走上哪一条道路,只有相对的抉择,没有绝对的是非。这正是易中天喜欢汉代的原因。写完《曹操》后,他说:“这是一个光明磊落的时代,没有一个猥琐的人,坏也坏得可爱。”

为用动画还原这个时代,一年里,易中天带队进行了6次采风,跨越河南、河北、陕西、湖南、湖北、江苏、安徽、上海7省15市。牵头动画制作的“红鲤动画”,曾深度参与《哪吒》系列电影,此次首度挑战历史题材,美术团队跑遍各大博物馆,让易中天感叹,“一个个都成了半个考古学家”。

电影中,袁绍于河边宴请曹操,冀州鱼脍、幽州貊炙、青州太羹、并州羌煮接连上桌,炫耀摆谱间暗下战书。饭局上目之所及的器物,件件都有来历考证:吃饭的桌子,原型是茂陵博物馆所藏的鎏金蹄形案栏;冷藏酒水的冰鉴,参考了湖北省博物馆所藏的铜鉴缶;倒酒的金色器皿,是淄博市博物馆的竹节柄铜汲酒器;燃烧的青铜石炉,是陕西历史博物馆的青铜四神兽纹染炉;就连远处伴奏的乐器,都是出土于马王堆、现存湖南博物馆的二十五弦瑟。

“梦回洛阳”那一场戏,也在恣肆想象下,扎实堆砌了大量历史细节。云海穿梭里的廊桥水榭,来自汉画像砖的描摹;街道上表演的民间艺人,参考了中国国家博物馆的击鼓说唱俑造型;花海中的大丛牡丹是汉代的“杨山牡丹”,而不是现代栽培的“凤丹”;小摊上售卖的梨、杏、黄瓜、韭菜等,都是考证过的汉代果蔬,清末传入的苹果就不在其中。

还原一个真实可感的历史现场,是美术团队的初心,也是声音塑造的目标。正如配音导演陈浩所说:“这部电影要做的是不要配音,只要写实。”

首次为动画电影配音的演员檀健次,起初对演绎一代枭雄有些犹豫。“他问我,我能配曹操吗?”易中天说,“能!我告诉他,因为曹操出场时就是35岁,与你同年。那一秒钟,他就懂了。”

为袁绍配音的路金波,此前也毫无相关经验。一次微信语音聊天,易中天发现对方“声音很好听”,且作为“果麦文化”的董事长,既是文化人又带领导范儿,于是“怂恿”这位老板进了棚,“本色出演就行”。

不能确定时代,那就确定自己

《三国的星空第一部》里最后一位“业余声优”,是易中天本人,零片酬配了那位仙风道骨的师父,“因为戏份少”。

尽管配的台词不多,但电影中几乎每个人物的台词,都经他演过一遍。在这方面,易中天以老舍先生为楷模,自己的剧本,要每句都能演,演出文字里藏着的表情和心绪。

《三国的星空第一部》“十问曹操”的短片中,易中天过了一把“戏瘾”,与曹操同框聊天,吐槽他的身高,谈他的“招人标准”,也直问他的骄傲与遗憾,如一对时隔千年的老友,嬉笑怒骂也走心泪目。

“原来曹操也有年轻的时候啊?”网友的这条评论,易中天觉得很有趣。

“任何人都有年轻的时候,任何人都有难受的时候,任何人都有孤独的时候,任何人也都有坎过不去的时候。电影想要共情的,是这些共通的人性,而不是评判那些历史人物的忠奸善恶。曹操、刘协、袁绍在成为历史之前,先是一个活生生的人,有人的七情六欲、人的阳光阴暗、人的复杂多面。”

这也是20年前易中天在《百家讲坛》“品三国”时的讲史态度。那些对荀彧、曹操、孙权、陆逊等带着个人思考与情感的“金句”解读,开启了一代人对历史的探究与想象。今天的曹操墓前,堆放着年轻人献上的贡品——布洛芬、眼罩、梅子、大乔卡片,以至洛阳—首阳山的火车票。千里迢迢的“历史奔现”背后,是一场文化与精神的寻根。

那么作为“资深曹粉”,《三国的星空第一部》是不是易中天献给“自推”的一封“迟来的情书”呢?

“我的回答很简单,大家怎么想都可以。”他笑了笑,不置可否,“‘曹操是一个很有本事的人,至少是一个英雄。我虽不是曹操一党,但无论如何,总是非常佩服他。’鲁迅先生的这段话,也是我的态度。你看史书里的短命王朝,秦朝、魏朝、晋朝、隋朝,都没什么好人,也没什么好话。但历史的真实是什么?说不清的嘛。”

倒是文学里,藏着几分真情。“明明如月,何时可掇。忧从中来,不可断绝。”曹操的《短歌行》里,易中天最喜欢这几句。一个被世俗定义的枭雄,倾泻袒露的却是内心悲苦,“写得出这样诗的人,不会是一个‘白脸’”。

就像短片里曹操的那番自白:“我倒不在乎雄心万丈变成折戟沉沙,戎马一生化为渔樵闲话。江湖从来只知道奔向大海,不会理睬岸边的七嘴八舌。不能确定时代,那就确定自己。每个人都有自己的星空,也就都有自己的北极星。有些事总要有人去做,一个人也总能做点什么,哪怕为自己。”

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡易中天,《三国的星空第一部》

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错