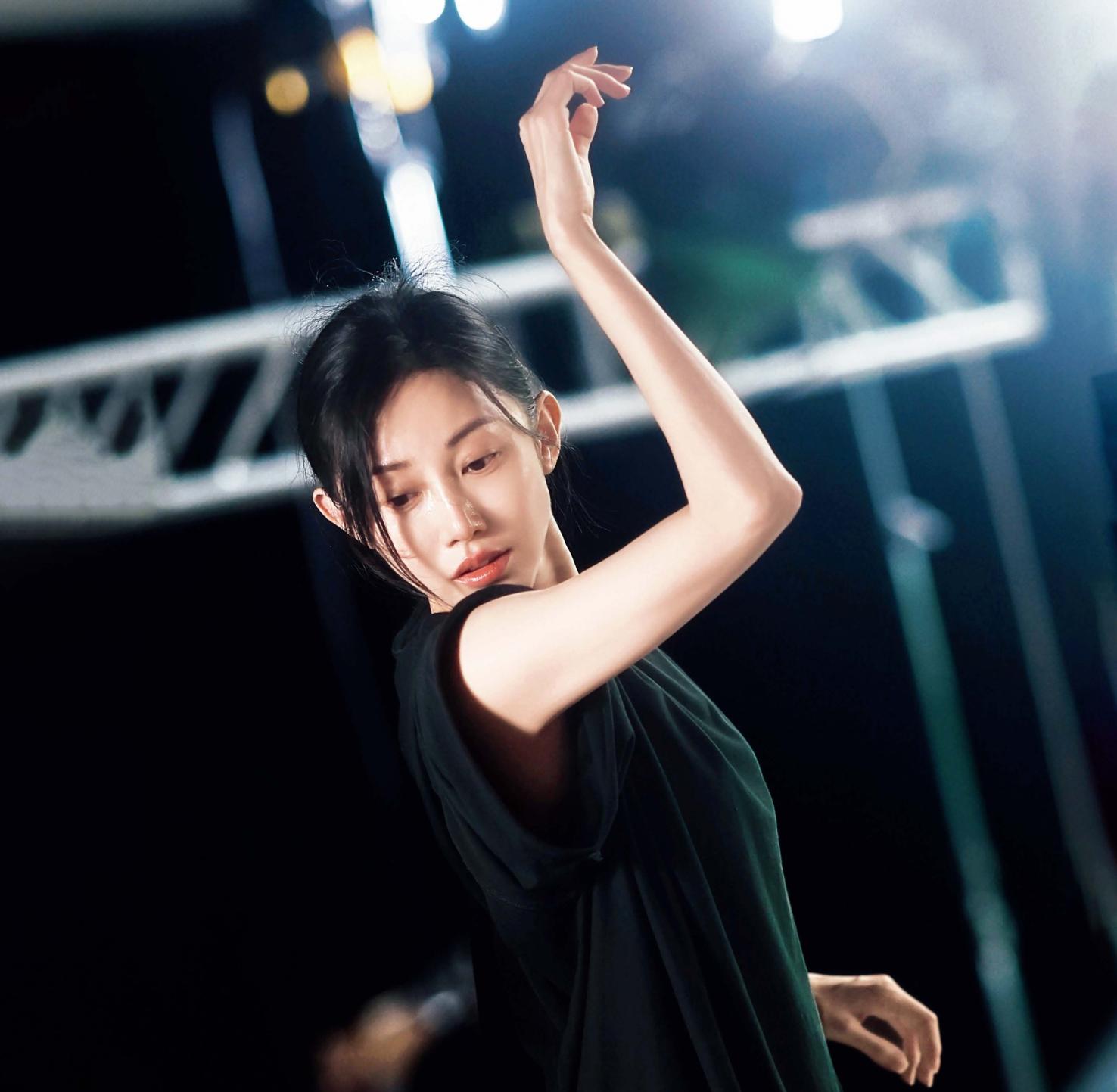

朱洁静,2025年摄于上海。(受访者供图)

朱洁静

1985年出生于浙江嘉兴,中国古典舞演员。先后毕业于上海舞蹈学校、上海戏剧学院。2002年,凭借作品《根之雕》获得中国舞蹈“荷花奖”,后创作代表舞剧《朱鹮》《永不消逝的电波》等。

1981年5月,中国科学家在陕西汉中市洋县意外发现了7只野生朱鹮——一种一度被宣告濒临绝种的鸟类。更早以前,中国人视朱鹮为“吉祥之鸟”“东方宝石”。它身上那朱红色羽毛夺人眼球,行走时脚步轻盈敏捷,飞行时羽冠随风飘动。

2010年,导演陈飞华灵光乍现,带着上海歌舞团舞剧编创的精兵强将,开启了舞剧《朱鹮》长达4年的创排之路。在剧中主演“鹮仙”的朱洁静,当时没预料到这部舞剧能自2014年首演后一演11年、400多场,被许多观众天南海北地追着看。

2025年5月,朱洁静(左)在上海东方艺术中心再跳《朱鹮》,角逐第32届中国戏剧梅花奖。(中新社记者 张亨伟/摄)

今年5月21日,朱洁静凭借《朱鹮》“鹮仙”一角,获得第32届中国戏剧梅花奖。这成了她的“人生时刻”——完成“荷花奖”“白玉兰奖”“梅花奖”三大国家级奖项的满贯。

“拿奖那晚,我的心情特别平静。”眼前的朱洁静清瘦干练,妆容清淡。她不紧不慢地回答着记者的提问,偶尔的情绪起伏透露出那场暴风雨的痕迹——2024年,她被确诊罹患乳腺癌,经历了6次化疗、19次放疗。2025年1月18日,刚结束最后一次治疗,她就带着未拆线的伤口参加春晚《幽兰》的彩排,这是她第四次登上春晚舞台。

关于《朱鹮》,关于穿越人生的至暗时刻,关于舞蹈事业,朱洁静有了更多的思考和感悟。以下是《环球人物》记者与她的对话。

“把自己扔给舞台”

《环球人物》:在梅花奖舞台上再跳《朱鹮》是什么心情?

朱洁静:我记得很清楚,当时完全没有想得奖不得奖,就强烈地感觉那一刻值了,觉得站在舞台上真好,还能跳舞真好,还有观众看真好。这只有劫后余生的人才会明白。

我也很感恩。不是谁都有这样的运气和机会,我把自己扔给舞台,彻底地沉浸和享受舞台。即使知道自己的身体已无法恢复到生病前的状态,但我仍相信舞台,愿意让它带着我走。跳着跳着,我突然发现自己的肉体好像不存在了,完全被“鹮仙”带领着。这感觉太美妙了,没有任何功利心或者是胜负欲,没有。艺术就应该是那么简单、那么干净。

《环球人物》:说到“鹮仙”,跳了11年,您对这个角色的理解经历了怎样的变化?

朱洁静:2023年,我到秦岭去,一个清晨,抬头看见几只朱鹮展翅而飞,思绪一下子回到导演带着我们去野外考察的时候。当年,我们以朱鹮的面部及羽冠为灵感,设计了“环臂羽冠”的动作——朱鹮肢体造型的标志性动作,这个动作诠释着朱鹮典雅、高贵的气质。所以最开始表演时,我有了“唯美是从”的念头,渐渐地,我好像被“美丽”绑架了,使劲地在舞台上放大自己的优点、展示自己的美丽,想让大家看到。

随着理解的不断深入,我才发现“环臂羽冠”其实还诉说着朱鹮敏感、脆弱、神秘的天性以及曲折多艰的命运。如今再演“鹮仙”,我更注重表达美丽背后的东西,它的残酷、失去、悲痛,是这些构建了最后那个“美丽”的灵魂,就像藤蔓一样牢牢地抓住土地。所以“鹮仙”这个角色,是跟我的血肉、灵魂长在一起的。

舞剧,不再是小众艺术

《环球人物》:您最早是在舞剧《霸王别姬》里第一次担任女主角虞姬,后来又有《永不消逝的电波》里的兰芬,舞蹈为什么如此吸引你?

朱洁静:我曾经因为爱美、爱穿裙子,踏上舞蹈这条路。9岁进舞蹈学校,16岁参加工作,全部生活、青春都和舞台绑在一起。跳《霸王别姬》是20年前,那时舞剧还小众,舞剧演员几乎不被大家看见。都说舞蹈是青春饭,黄金期多不过10年。我们当年一个宿舍那么多女孩,至今留在舞台上的寥寥无几。但我相信,舞蹈本身就是一种对精神世界的感知,舞者不能活得太现实。于是我一步一个脚印,一直跳着。

2024年6月15日,第26届上海国际电影节开幕式现场,朱洁静(右)表演舞剧电影《永不消逝的电波》片段。(视觉中国)

《环球人物》:《永不消逝的电波》是一部现象级作品,在您看来它的魅力在哪里?

朱洁静:从2018年8月18日创排开始,《永不消逝的电波》就一直在打磨。其中《晨光曲》一段一直磨到2020年上春晚时还在修改。我很喜欢导演的一句话:沁晕在丝绵里的旧事,最是浓淡相宜……记得刚排练找感觉的时候,有一个星期我们就在小板凳上发呆,乘凉、遮阳、挑米、生火、煲汤、绣花、照镜子……所有的行为语言靠一把蒲扇来完成。渐渐地我发现,这段舞蹈的灵魂是真实生活里的“烟火气”,是藏在淡雅素色中的考究和精致,是哪怕日常生活的举手投足也不会丢失的舒服和熨帖。我想,这些也是打动观众的东西。以前我们好像认为舞剧是阳春白雪的,《永不消逝的电波》让大家看到,它其实也可以很接地气。

寻找属于自己的故事

《环球人物》:亲历了中国舞剧市场的繁荣,你如何看待中国舞剧的发展?

朱洁静:说起中国舞剧,一路走到今天,百花齐放、各美其美,几代舞蹈人通过晚会、综艺、各种碎片化的传播等,吸引了一批又一批观众走进剧场,让舞蹈演员活了,让中国舞剧活了。与其说发展或改变,我更想说这是人们对美的觉知和觉醒。我看到了人们对美好的向往,以及植根内心的艺术审美和文化修养。如今,即便面对西方市场,我们也可以骄傲地说:你看这是我们东方的艺术,这是我们中国的舞蹈演员。我们可以在自己的东方土地上去创作,去寻找属于自己的故事。

《环球人物》:经历了大大小小的磨砺之后,您的艺术理念和人生态度有了怎样的转变?未来有哪些新的演出计划和人生规划?

朱洁静:我曾不止一次在采访中说,舞蹈比我的生命还重要,但现在我好像有了新的感悟。我以前用在常人看来像疯子一样的方式,不断磨炼,换来舞台上转瞬即逝的光芒。不跳舞的时候,会有一种负罪感。现在,我会因为一块蛋糕、一根薯条开心半天,会闲到在咖啡店坐一下午,听风看雨刷手机……我现在相信,生活也是一个舞台,艺术则是一片旷野,这片旷野的每一个角落都可能成为你的舞台。

未来我希望往后退一退,可能有更多方式去跟舞蹈产生连接,领着后辈演员往前走,也希望自己能够有编创的能力。但是唯一不变的是,到了80岁、100岁,我依然是那个爱跳舞的人。

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错