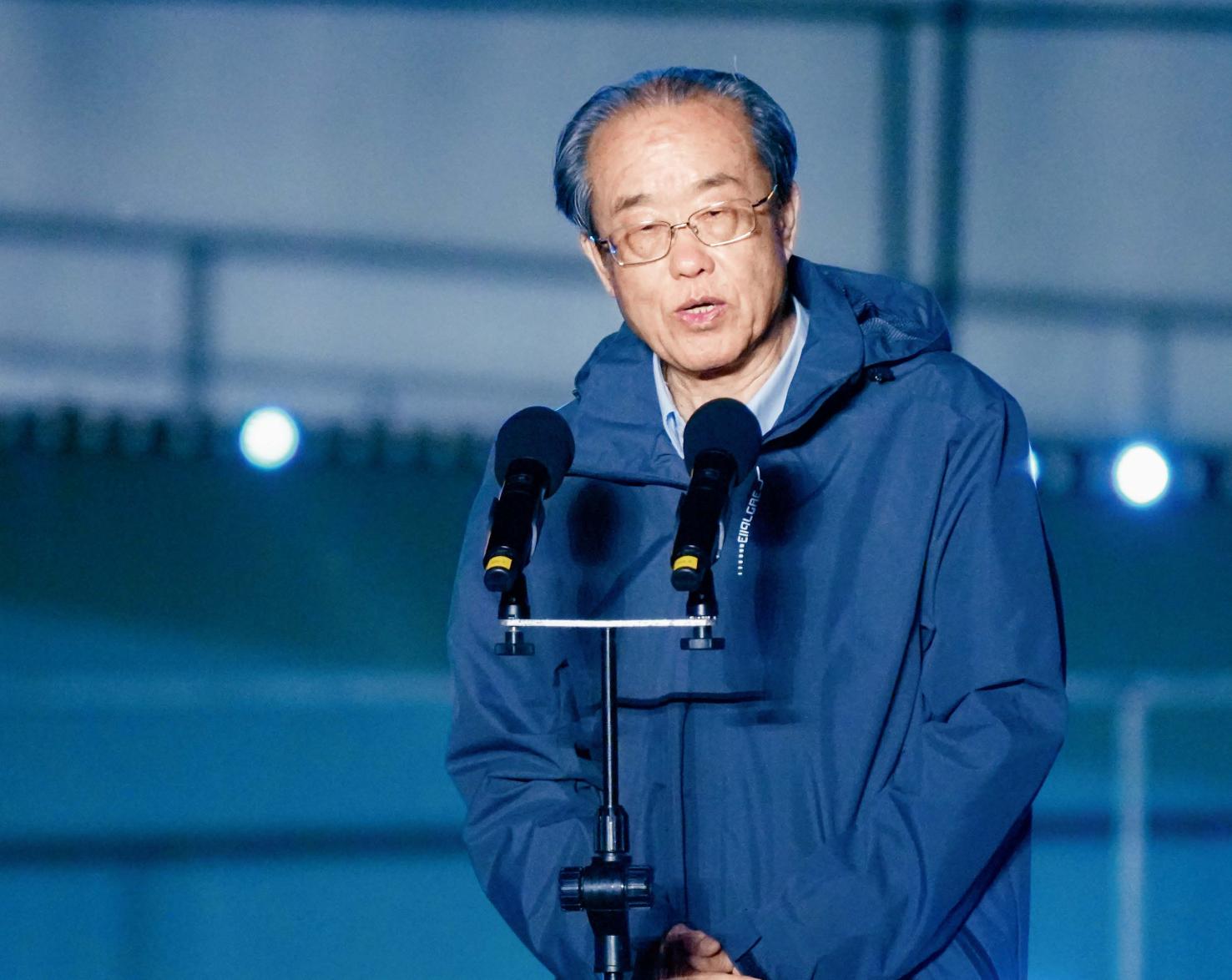

2025年9月16日,田青参加“共生·共荣”2025环球人物年度盛典。(段元勋/摄)

田青上台了,手上只拿了一个麦克风。

这是一场关于“守护传承民族文化”的主题活动,田青受邀演讲。上场前,为防止演讲嘉宾临时“卡壳”,工作人员递给他几张长方形的手卡,卡的背面贴着一些关键词,田青摆摆手拒绝了。

作为中国艺术研究院音乐研究所名誉所长、中国昆剧古琴研究会名誉会长、中央文史研究馆馆员,今年77岁的田青,已和民族文化打了几十年交道,对自己要讲的内容有信心。

2000年,田青在青歌赛上发言点评。(受访者供图)

25年前,在那个学院派唱法为王的年代里,田青偶然代替朋友担任某青年歌手电视大奖赛(以下简称青歌赛)评委。现场,他指出参赛选手发声、音色等高度同质化的“千人一声”问题,并提出向民族民间音乐学习,以促成我国声乐的多样性和多元化。不成想,他的发言在社会上引发轩然大波,并直接促成了音乐界乃至文化界对民间与非民间、传统与现代等问题的思考。田青无意间成了电视“红人”,后来青歌赛也在民族唱法组里单独分出了“原生态唱法”。

这几年,田青写的书《中国人的音乐》又在年轻人中间火了。在豆瓣网站上,网友们给它打出8.6分的高分。“我原来担心年轻人不能接受,结果根本不存在。每个中国人的血液里都携带着中华民族音乐的基因,这本书只是激活了它。”田青说。

田青的写作为什么可以吸引年轻一代?在这轻盈叙事的背后,有着他怎样的人生经历,又蕴含着他对文化怎样的理解?以下是田青的讲述。

“我是幸运的”

不要看我现在讲“中国人的音乐”和中国传统文化,其实我最早学习的主要是西方音乐。20世纪70年代,我以工农兵学员的身份考入天津艺术学院作曲系,主要课程是西方音乐的“四大件”:作曲、和声、复调、配器。

毕业后,我留校工作,同时负责“中国古代音乐史”和“西方古典音乐名作”两门课。与有大量音响的西方音乐史课相比,中国古代音乐史课的音响很少。一次课堂上,学生问我:“中国古代的音乐那么好,可它们现在在哪儿呢?”现在回想,后来我一生的努力,包括我想写一本《中国人的音乐》,初心可能就是从这儿开始的。

1982年,我考入中国艺术研究院研究生部音乐系,成为杨荫浏先生的关门弟子。

本来,一个研究中国古代音乐史的学者不会进入公众视野,但是一次偶然,我成为观众眼中的“铁面评委”。2000年青歌赛上,我提出要向民族民间音乐学习,鼓励声乐、艺术的多元化。没想到,我这5分钟的即兴发言很快发酵,许多人表示支持,但也有人反对,甚至有一家媒体连发4篇文章批判我。

回头来看,这场辩论的本质是如何看待我们的传统文化,如何接续历史。近代以来很长一段时间,无论技术还是文化,我们都是打开国门学习西方。我们那班研究生,60%毕业以后去了美国。改革开放以来,学院派的民族唱法适应新时代,反映新内容,在受到大众欢迎的同时塑造了大众的审美,人们逐渐熟悉了这样的声音而淡忘了“土气”的民族固有唱法。所以,我提出的“原生态”唱法意外地挑战了当时的审美定式。

这意料之外的社会反响,间接促成了我后半生学术事业的转向:走出书斋,面向社会,积极提倡向民间学习,挖掘民间优秀歌手,从提倡声乐领域的“原生态”唱法开始,全面弘扬中华优秀传统文化。

其实,这样的转向也来自杨荫浏先生的影响。他一贯的学术作风,就是理论联系实际。杨先生研究律学,不但亲自做律管实验,而且把研究的结果应用于实践,比如做“弦乐器定音计”之类的工具,到乐器工坊教工人如何保证乐器定音的准确。

因为和传统文化的接触越来越多,我也因此有幸参与中国早期的非遗实践:从建立我国非遗保护四级体系和传承人制度到促进立法,从在全国各领域、各阶层宣传非遗保护工作,到向联合国教科文组织申报人类非物质文化遗产代表作,等等。

2003年,中国古琴艺术被联合国教科文组织列入第二批“人类口头和非物质遗产代表作”。向联合国教科文组织提交的申报片,我是总编导,当时压力很大。那时一个国家每年只能申报一项非遗,而且是每两年宣布一次。只有20天时间就要报,拍新片来不及,怎么办?我们找到央视,要来所有和古琴有关的纪录片,三天三夜,一边看一边记下相关素材的精准时间点,然后“攒”出了这部申报片的主体部分。我们把它当成国家任务拼了命做,做完我就病了,但我不后悔,反而庆幸。

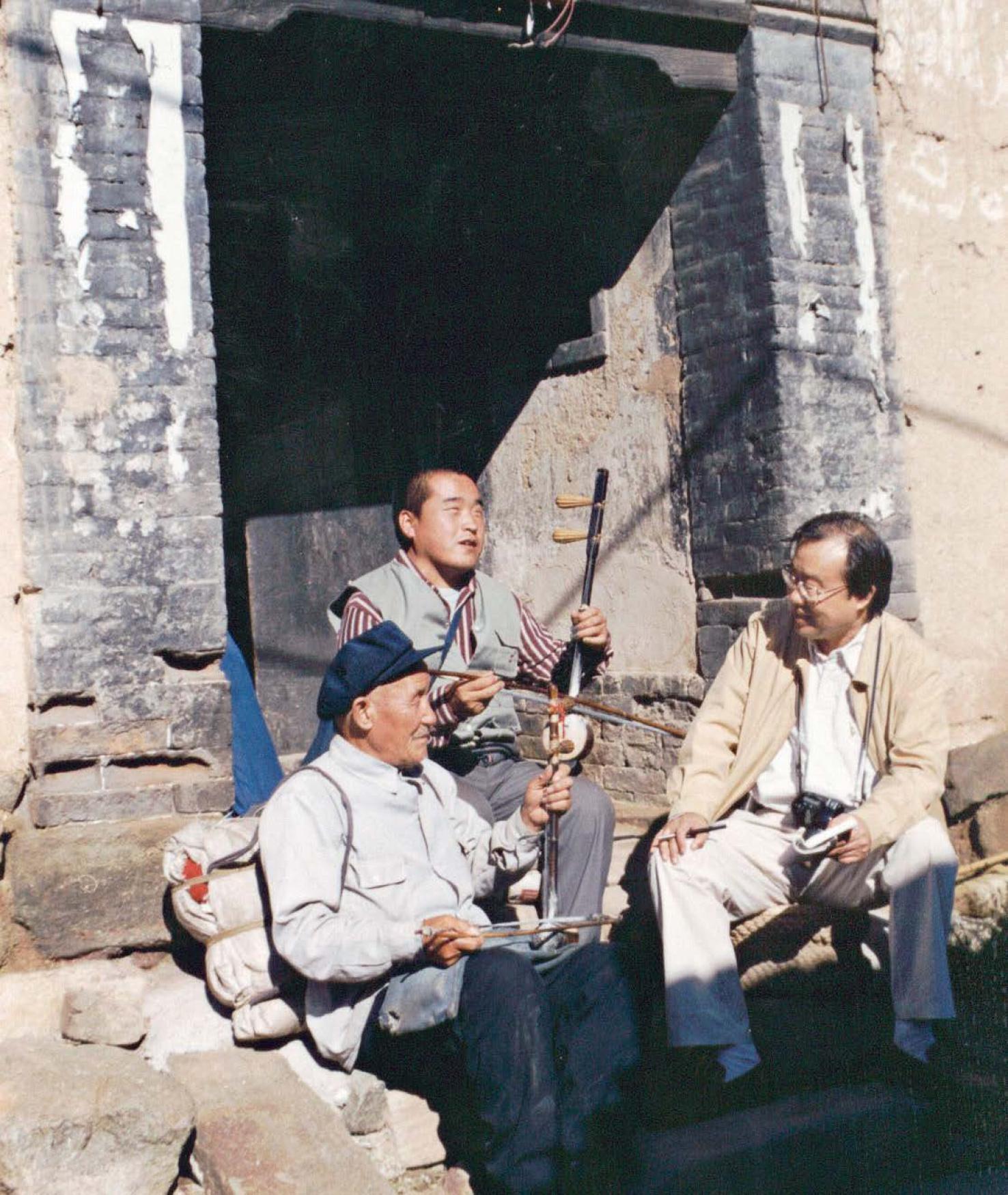

2002年,田青(右)在山西左权县采风,记录盲人乐手的音乐。(受访者供图)

3年后,中国艺术研究院加挂“中国非物质文化遗产保护中心”的牌子,我被任命为副主任兼办公室主任。我记得,当时讨论非遗代表性人物的认定称号时,大家争论了挺久:是叫“大师”还是叫“国宝”?我说,日本的相关称号是“人间国宝”,我们叫“国宝”肯定不妥,“大师”在社会上又有歧义,不如叫“传承人”。那时,大家还担心这个称号不够响亮,但你看,现在大家都为当传承人而骄傲。这么多年过去了,中国在非遗保护领域已经取得了显著成就。可以说,我是幸运的,遇到了国家越来越强调文化自信的新时代。

“盲人摸象”

我常说,过去我研究音乐,就像盲人摸象,摸到肚子以为是一堵墙,摸到鼻子以为是一根绳。后来,做了这么多年非遗保护,从音乐走向民间文学、民间美术、手工技艺等更广阔的领域,我才隐约看到一点大象的模样。

《中国人的音乐》就是我把我看到的那头大象展现给大家。

新冠疫情期间,我在家中百无聊赖,心想:这或许正是一个静心写作的好时机。20万字的书,我3个月就写完了,而且几乎没有修改。一切就好像水到渠成一样,多年的思考,像串一条珠链一样,一个珠子一个珠子忽然就串了起来。

当然,遇到的难题也有。其中最大的困难是:什么样的音乐应该入选“中国人的音乐”?中国音乐浩如烟海,该如何取舍?我觉得自己就像一个贫儿,误进了一个宝库,眼都看花了。但我毕竟要忍痛割爱,而且“割”不止一首,是很多首。最后,我将整本书的内容分为3部分——乐器与器乐、民歌与声乐、新音乐。我可以保证,我选出来的这36首音乐作品是精中之精,都是一个人要了解中国人的音乐必须要知道的。

我遇到的第二个困难是,不能像写学术论文那样用学术圈内的方式自由写作。要让更多人愿意读,我尽量写得生动、引人入胜。

几乎每个小节,我都用一则故事引入。比如,“新音乐”那一章,我写到《我的祖国》,开头用的是朋友转来的一段“快闪”短视频——在机场的候机大厅,一个小女孩用稚嫩的童声唱起了“一条大河波浪宽……”,随后几个年轻人走到她身边为她伴奏。接着,一个又一个年轻人走到女孩身边一起歌唱。候机大厅的旅客先是面露惊诧之色驻足倾听,不久便开始自然而然地跟着唱。当唱到“这是美丽的祖国,是我生长的地方”时,在场的几乎所有人都放开喉咙加入歌唱,众口一音,激情澎湃,大家似乎都忘记了登机时间……歌声有一种力量,凝聚了人们的情感和文化认同。

我在写书伊始,就没想给自己设置条条框框,写音乐史不能只写史,写美学不能只分析美学。我希望我能站在一定的高度去叙述这些内容,不是只找一个点去打井,而是造一片湖,比河要宽广,比溪要汹涌澎湃。举个例子,河北吹歌跟辽南鼓吹、五台山笙管乐、山西的道乐是什么关系?河曲民歌跟左权民歌是什么关系?山西的“山曲儿”跟陕北“信天游”、内蒙古“爬山调”又是什么关系?民间乐曲跟当地人的方言习惯、生活环境又是什么关系?我更多是想尝试在异中找同,在同中发现异,见木见林,而不是只盯着眼前的一片树叶。

2024年11月,田青在北京国家图书馆作主题演讲“嵇康与《广陵散》”。(视觉中国)

原本,我还担心年轻人不接受这本书,没想到两年印了3万册。但细想一下,又完全能理解。现在的年轻人中,学唱民歌的、唱昆曲的、弹古琴的,都有一大批,就像穿汉服一样,已经是一种时尚了。因为大家的喜欢,这本书还获得了国家图书馆文津图书奖、文联啄木鸟奖等4个奖项,成为国家社科基金中华学术外译项目推荐书目。

有网友写道:“从字里行间可以感觉到,作者创作这本书的时候,一定是非常兴奋、饱含真情的。就像作者在书中写的那样:写作过程是前所未有地顺畅和愉悦。我读得也非常顺畅和愉悦!”

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错