2025年8月25日,刘寿山获颁中国人民抗日战争胜利80周年纪念章。(受访者供图)

抗战老兵刘寿山99岁了,生活极有规律:每晚7点准时收看新闻联播,看完将电视转至戏曲频道,听一小会儿戏,8点多钟便睡下了。但这段时间以来,他的心头多了一份牵挂——等9月3日,看阅兵直播。

他期待着,看飒爽的年轻战士正步铿锵,看先进的武器装备列阵而来。“飞机从天安门上空飞过,喷出彩色烟雾,那很漂亮!”他操着一口融合了四川口音的山东话兴奋地说。

仅仅设想一下那振奋人心的场景,刘寿山的思绪就被拉回80年前。“1945年,日本宣布投降,在街上听到消息的人激动得又哭又笑。抗战终于胜利了!当时我们区里有40多个村子、五六万人,我负责组织大家开庆祝大会,农民们扭起了秧歌,各种表演多得很……”在炎热夏日的早上,他向《环球人物》记者缓缓回忆胜利的喜悦与背后的血泪。

把日本鬼子炸上天

1942年,16岁的刘寿山与一友人约定,去平度县城(今山东省青岛市平度市)报名参加八路军。“我走这条路去,他走那条路去。他还说,如果他在路上遇到敌人,就把敌人消灭了再去报到。”结果,刘寿山在县里没等到友人——“那位战友在路上不幸被日本鬼子用机枪打死了。”

刘寿山没有因此退缩。他加入了八路军平度县游击大队,队长就是县长,名叫乔天华。此人枪法好,“麻雀站在电线上,他一枪下去可以打中好几只”,游击队员们都向乔天华学习枪法。

“我刚开始不懂打枪,后来也没问题了。我觉得枪是一般的机械,学起来倒没有好多难处。”刘寿山说,当时他苦恼的是,用的枪是汉阳造,打几发子弹之后,枪筒子就发热,必须要休息一下再打。“武器装备不如敌人,我们就和敌人搞麻雀战。敌人来了,我们就跑上山,打一枪换个地方,再打一枪再换个地方。敌人不晓得我们在哪里,追也追不上。”

那时,日伪军频繁对平度县大泽山地区进行“扫荡”。刘寿山所在的队伍一边和敌人打游击,一边开展地雷战。“我们在山沟沟里建了一家小工厂,专门用来生产地雷。”

刘寿山记得,当时他们常搞“群雷爆炸战”,即在敌人来之前埋设大量地雷,只留一根引线,待敌人主力部队进入雷区后,一拉引线,地雷全部爆炸。此外,他们还设有“弹簧雷”,即在地雷不远处设置踏板机关,敌人一踩上去,地雷就爆炸;还有“挂雷”,就是地雷挂在屋门上,敌人闯入时,一推门,引线便收缩,地雷瞬间爆炸,等等。

“我们用得多,铁制的地雷就短缺了。怎么办?大家看到山沟沟里的石头,想到石头也可以做地雷!”刘寿山说,他们请石匠给石头打凿窟窿,然后再放进炸药杵实,最后根据需要装上不同的引爆装置,石雷就制成了。为了更加隐蔽,女同志主动剪掉头发,用发丝做地雷引线。有些石头太大,不便搬运,刘寿山和战友就趁着漆黑夜色,就地在巨石上凿出埋雷的洞,将其变成“超级炸弹”。

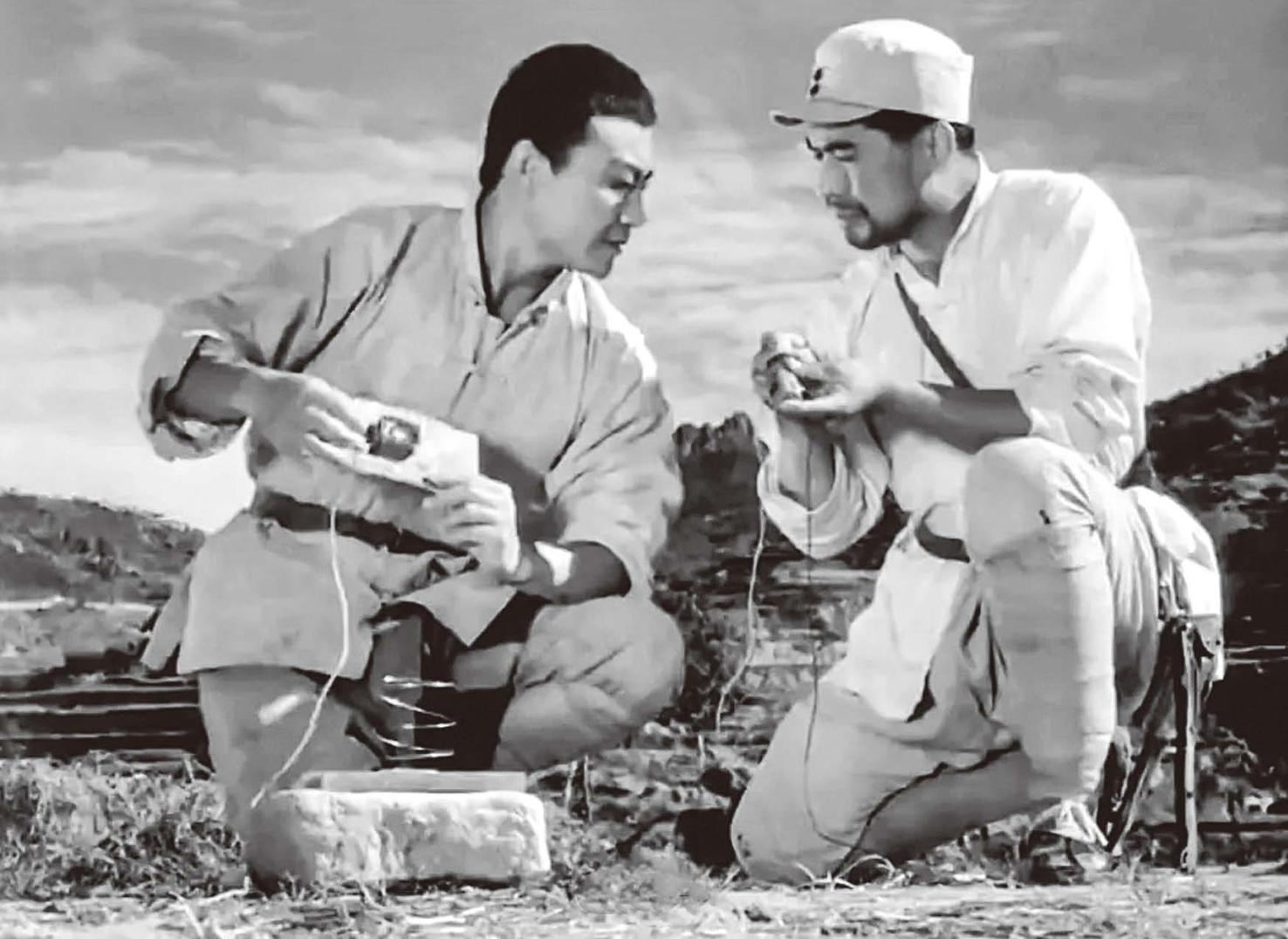

石雷使日军的金属探雷器无用武之地。“只要日本鬼子一过来,我们就拉引线,把他们炸上天!”刘寿山说。渐渐地,地雷战打得敌人闻风丧胆,令日伪军哀叹“进了大泽山,把命交给天”。大泽山因此被誉为“石雷之乡”,这段故事多年后被改编成电影《地雷战》。

电影《地雷战》剧照。

1943年秋,刘寿山所在队伍通过地雷战结合麻雀战,先后3次打退敌人的“扫荡”,杀伤日伪军100多人,受到西海军分区表彰。如今回忆起来,刘寿山表示:“我们的胜利依靠的是群众。”

有一次,日军动用坦克和装甲车来“扫荡”,刘寿山和战友们隐蔽到山洞里。“白天不出去,晚上去侦察,吃饭成了难题。没想到到了晚上,老百姓悄悄给我们送来吃的,条件好的给我们蒸了馒头,条件一般的给我们送来苞谷粑粑……可以说,抗战中,真正的铜墙铁壁是人民群众!”

永远忘不了的血泪账

常有人问刘寿山:“你当年就不怕被杀吗?”

“怕啥!活着一条命,死了无所谓,中国人就是要有这个脾气,有这个胆气,生死不怕,和敌人斗争到底!”刘寿山对《环球人物》记者讲述这段话时,声音不自觉提高了几分。

这种胆气和刘寿山过往的经历有关。1926年,他出生在山东省青岛市平度县大泽山镇谭家夼村。6岁那年,父亲因病去世,母亲带着他和两个妹妹回到外祖父家。外祖父识字、明理,村民之间有了纠纷往往都是请他出面调解。

“外公为人处世的正义感深深影响了我,让我从小特别憎恨邪恶势力。”1938年,年仅12岁的刘寿山走上抗日之路——加入抗日救亡儿童团,并被选为乡儿童团团长。

这一方面是因为他学习成绩好。当时,大泽山抗日根据地的民兵和群众需要学习识字,以更好地与敌斗争。村上开设了革命学习识字班,每晚有老师来讲课。刘寿山被选为“小先生”,协助老师办好识字班。

另一方面则是因为他够“调皮”。抗日救亡儿童团的孩子们不仅要站岗、放哨,还要了解敌人的各种情况,给驻地八路军和民兵联防传递情报。“我天不怕地不怕,到处跑。日本人的一个据点,离我们只有10华里(5公里),我们有时伪装一下,过去给他们送饭,趁机搜集情报。我还经常在乡里的集会上,揭露敌人罪行,宣传抗日救亡。”

刘寿山所在的抗日救亡儿童团被誉为“一支活跃的小八路军”。但那个时候,活跃也意味着危险。“被日军发现的话,我们就要掉脑袋了。我母亲害怕极了,担心我遇害,1940年暗地里托我大舅把我诓骗到沈阳,送去一家商店当学徒工。”

一年后,刘寿山跑回老家,种三亩薄田,养活母亲和妹妹。但很快,他再次走上抗日道路。“我曾目睹沦陷区人民的苦难,深深懂得了亡国奴的耻辱。”他加入村里的民兵队,配合八路军打击日伪军。

在抗日战争战略相持阶段,日伪军愈发丧心病狂,到大泽山抗日根据地大肆烧杀抢掠。据统计,组建了民兵联防的高家村,仅1942年就接连3次遭日伪军烧杀,全村222户人家,有183户房屋被烧光。

“日军走到哪里,就杀到哪里、烧到哪里、抢到哪里。我们在谭家夼村的老房子被烧了。村里有个女娃,在日军‘扫荡’中被抓了,日军轮奸了她,再用刺刀将她活活捅死。我大舅在沈阳做生意,最后也被日本人整死了。有的村子,一两百人,眨眼就被杀光,没有地方埋尸体,日军就挖个大坑把尸体扔进去……”刘寿山永远忘不了日军的暴行,“我决定去参军,和敌人算一算这笔血泪账!”

若他们也能过上幸福生活……

离家参加八路军时,刘寿山带了一床薄被。“那时有个顺口溜:八路军三大宝,钢笔、虱子、破棉袄,这就是我们生活的写照。”那床薄被,随他走南闯北好几年,抗战胜利后还在用。

抗战时条件艰苦,刘寿山没能在抗战时期留下一张照片。直到1949年,他随部队来到南京,穿上新军装,走进了照相馆,拍下了人生中第一张着军装的照片。那时的他年仅23岁,面容英俊,眉眼间透着坚毅,期盼着继续为祖国作贡献。

1949年,穿军装的刘寿山。(受访者供图)

新中国成立后,他转业到广安县(今属四川省广安市)工作,当过县政府办公室主任,1953年同县委宣传部的女干部杨宗菊恋爱结婚。

杨宗菊也是一位革命战士,她所在队伍的响亮名声和刘寿山的地雷战队伍不相上下。“她做过地下工作,曾经是华蓥山游击队的,就是有‘双枪老太婆’的那支游击队。”刘寿山与杨宗菊的儿子刘洪澄说,“母亲今年93岁,身体还行,但脑壳不管用了,以前的事都不记得了。”

20世纪70年代开始,夫妻俩将人生的大半时光投入到四川南充的建设中。南充的天然气、电力建设及发展,都离不开刘寿山的努力。“我们给人民作了一点贡献,但也寥寥,都不算啥。”刘寿山谦虚地说。他没讲的是,他和杨宗菊的4个孩子,3个曾入伍参军。尽管刘寿山年轻时很少向孩子们讲自己的抗战经历——那时一想起牺牲的战友,他就哽咽得讲不出话来——但家族后辈仍深受他的影响,对人民军队有深厚的感情。

如今,刘寿山和老伴住在南充市五福堂颐养院。快百岁了,他不愿给人添麻烦:衣服脏了,他自己用洗衣机洗;吃的依旧是粗茶淡饭,只是特别喜欢吃水果,尤其是四川的广柑;他每周三下午教颐养院的老人们书法,已经坚持了好几年。他总说自己给人民办的事情还不够多,“虽然我年纪大了,能办还是要继续办。我能写字,那我就给大家写写字”。

2025年7月24日,刘寿山和老伴在颐养院。(本刊记者 杨皓/摄)

家人们常来看望老两口。前几年,刘寿山见家里年轻人用的都是智能手机,于是赶时髦也换了手机,注册了微信,还学会了在手机上看新闻。安享晚年时,他时常忆起牺牲的战友,想着如果他们也能过上这翻天覆地的幸福生活该多好啊!

今年4月,刘寿山生了一场病,病好后感觉腿没以往有力了。前两年,他还能每天在院子里走6000步。现在,他用上了助步器,得扶着小车前进了。“我的战友目前仅剩两人在世,恐怕再过几年就没有了,我们这一代人就要和人民告别了。”

昔日的抗战故事,刘寿山开始不遗余力地对后辈讲:“中国人的血泪史,千万不能忘记。”采访那天,讲到最后,他的嗓子有些哑了。他戴上眼镜,伏在书桌前,郑重地给《环球人物》记者写下一句话:祖国繁荣昌盛,永立强国之林。这是刘寿山的祝福,也是牺牲的“他们”的心愿。

2025年7月24日,刘寿山写下的祝福。(本刊记者 许晔/摄)

(感谢南充市退役军人事务局对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸刘寿山

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错