2025年7月30日,黄凤在广东汕头接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 牛志远/摄)

除了一头白发,黄凤一点也不像快100岁的老人。她面色红润,耳聪目明,声音洪亮,每天雷打不动地要做一件事——读书。

黄凤所有的书加起来其实只有两摞,书单也简单极了,比如《韩江纵队史》《中国人民解放军闽粤赣边纵队第四支队史》《凤凰山革命根据地发展简史》等。这些书,黄凤已经读了不知多少遍,书的封皮皱了,纸张也泛黄了,她却总喜欢捧一本在手里。

见到黄凤时,她家中客厅的茶几上就放着一本正在读的书,书名是《边区虎将——刘永生革命斗争纪实》。黄凤向《环球人物》记者骄傲地介绍:“刘永生,著名的‘游击大王’。他是韩江纵队的,属于闽粤赣边纵队的一支,我年轻时也是闽粤赣边纵队的一员。”

黄凤的女儿张冲告诉《环球人物》记者,其实母亲没去过学堂,书里的字也认不全,但她能看懂书里讲什么。“因为书里写的都是抗战的事,是她亲身经历过的。”

“要抗争!”

1939年,是黄凤生命中特殊的一年。这一年的6月27日,她的家乡广东潮州沦陷了。当时黄凤只有13岁。

《潮州城沦陷忆事》一文记载了这座城市“从安居乐业走向绝望”的沉痛历史。“在沦陷区里生活的人,首先尝到的是人格受辱。本城沦陷初期,日寇于马路上设置岗哨,行人经过须面向岗哨者立正并鞠躬,若稍形草率或匆忙而过,轻则一耳光,重则数枪托。遇到凶残的日军,还要把人背起,向上一抡,越肩而过,从高处向地面猛力一摔,叫作‘老虎背猪’。至于出入城过岗哨,被搜身是必然之事,而妇女所遭受之凌辱,尤为难堪。”

日军的魔爪不只伸向了潮州的城区,也伸向了黄凤所在的意溪镇黄厝围村。

日本鬼子来之前,黄凤的生活还算安宁,她在家中行三,有两个姐姐和两个弟弟。因家中贫寒,他们都没有上过学堂,姐弟5人在农闲时每日有一项固定的任务:放牛。日本兵来了村里,全村人安宁的生活被彻底打破。白天,日本兵从几十里外的潮州城来到村里烧杀抢掠,村民纷纷四散逃命。黄凤年纪小,腿脚快,常常一溜烟就牵着牛躲到山上,侥幸活了下来,等到夜里日本兵走了再下山回村。

但许多人不像黄凤这样幸运。《潮州城沦陷忆事》中记载,潮州城沦陷前,居民和闽西、兴宁、梅县一带常住人口约10万人,至1945年,全城只剩1万多人口。

许多个深夜,遭遇日本兵“扫荡”的村子里都酝酿着抗争的火苗。黄凤总是悄悄地出门,去听各种宣讲。

宣讲的人都是年轻人,来自汕头青年抗敌同志会(以下简称青抗会)。青抗会的前身是汕头青年救亡同志会,是由潮汕地区的中共党组织组建的,呼吁“一切不愿做亡国奴的人们一致抗日”。潮州、汕头相继沦陷后,青抗会迅速组成十几支战工队,兵分两路,一路人马在党组织领导下协助前线军队进行战地救护、通讯联络、情报收集,还有一路人马在驻地组织乡村巡逻队、开展抗战文化教育、建立群众组织等。

青抗会的哥哥姐姐们在村里讲形势,作报告,喊口号。黄凤其实并不能完全明白,但听得多了,参与救亡的种子在她心中悄然萌发。“我心里知道,我们的家园被日本人给占了,很惨,我们不能这么惨下去,要抗争!”就这样,13岁的黄凤加入了青抗会。

“姐妹间”

黄凤的加入并非孤例。

在潮汕乡村,设有供未婚少女集体生活的专属空间“姐妹间”。几个女孩在此刺绣、玩耍,这里也成了信息交流的中心,诸多知识与见闻通过这一空间传递。

黄厝围村也有这样的“姐妹间”,包括黄凤在内的12个女孩住在这里。先后加入青抗会后,便按照岁数排序,称呼彼此“大姐”“二姐”……黄凤比大姐小8岁,是其中年纪最小的,大家都叫她“十二妹”。

黄凤特意向《环球人物》记者介绍了大姐、三姐、六姐和十姐。“大姐黄秀,人称‘贼婆’,她是我们的主心骨,有她在,我们十二姐妹从没闹过矛盾;三姐王贞敏,是外乡人,后来才加入‘姐妹间’,青抗会的领导专门派她来跟组织联系;六姐黄秋兰,生于泰国,11岁回到村里;十姐黄艳,她家中富裕些,上过两年小学,是我们12个人中唯一识字的。”

十二姐妹聚齐后,“姐妹间”撤了绣架,支起课桌,办起了识字班,由十姐教大家认字。黄凤最先学会的3个字是“共产党”,她笑着说:“因为我们十二姐妹的一项重要任务就是贴宣传标语,但我们都不识字呀,十姐教我们认‘共产党’这3个字,这样我们才不会把标语贴错了。”

贴标语的工作必须秘密进行。待夜深人静,村落沉入梦乡,几个瘦小的身影在“姐妹间”汇合,从三姐手里接过标语,再分头将其贴到黄厝围村的墙壁上、树干上。

有些时候,黄凤需要一个人执行任务,比如送信、送情报。她送信的地方在意溪的邻村,相隔约10里路。黄凤脚力快,一路跑着去,单程不到1个钟头。运气不好的时候,她会遇见来村里“扫荡”的日本兵。她跟《环球人物》记者说起这样危险的时刻,语气平淡极了:“逃得了就逃,逃不了就去田里,帮着还没逃走的老百姓做农活,日本兵没跟过来,我就混过去了。”

这样惊心动魄的时刻,怕过吗?黄凤的回答朴素而震撼:“那时候也不懂怕不怕,就是觉得心中有股劲,我知道共产党是为我们打鬼子的党,我就要一心一意跟着党走,听党的命令。”

1941年,黄凤15岁。在过去,潮汕姑娘到了这个年纪就要“出花园”,意味着成年了,可以嫁人。但因为有了共产党,这一年,黄凤干的一件大事不是嫁人,而是正式加入了中国共产党。

黄凤是十二姐妹中最后一个入党的,后来六姐黄秋兰曾在接受采访时自豪地说:“我们意溪有36个女党员,黄厝围就有12个,就是我们‘十二姐妹’。”

1942年,青抗会因为多种原因停止活动,年长的姐姐们也相继结婚,离开了黄厝围,但她们并未停止革命工作。

说到这里,黄凤蹒跚着起身。她拒绝了女儿的搀扶,踉跄着走向卧室,拿出一个大相框。上面的照片拍摄于1979年,是当时在世的9个姐妹的合影。黄凤指着后排左数第二名站立者说:“这就是六姐,她后来怀着孕还上山打游击,在山上生下了孩子,但婴儿哭声太大,怕引来敌人,只好忍痛把孩子送人了。”

1979年,黄凤(后排右二)与当时在世的其他8个姐妹的合影。

同样是在1942年,黄凤的父母相继去世,她在组织的安排下进入当地一户人家“搞家务”,其实是做地下工作。其间,黄凤有很长一段时间没有接到任务。直到1945年6月,她跟随所在的地方游击队编入闽粤赣边韩江纵队,组织安排她到广东丰顺盐坪山里的交通站去,见一个人。

位于广东潮安登塘居西溜村的韩江纵队第一支队成立地遗址。

“交通站”

黄凤要见的人叫张步防。这是一个比她大9岁、人生经历与她极为相似的革命同志——他出生于1917年,1938年加入广东丰顺盐坪青抗会,参加各项抗日救亡工作,1941年加入中国共产党,1945年随所在的地方游击队编入闽粤赣边韩江纵队一支队。

从1939年起,张步防就开始传递情报和护送游击队员上山,时间久了,他的家逐渐成了交通站。黄凤来时,张步防已在这里坚守6年。黄凤来此的具体任务,就是和张步防一起驻守交通站。

就这样,在组织的介绍下,两个有着共同信仰和理想的年轻人走到了一起,组成了家庭。一开始,面对这个陌生人,黄凤最好奇的就是:他一个人做交通员的这6年,都经历了什么?在后来的经历中,黄凤找到了答案。

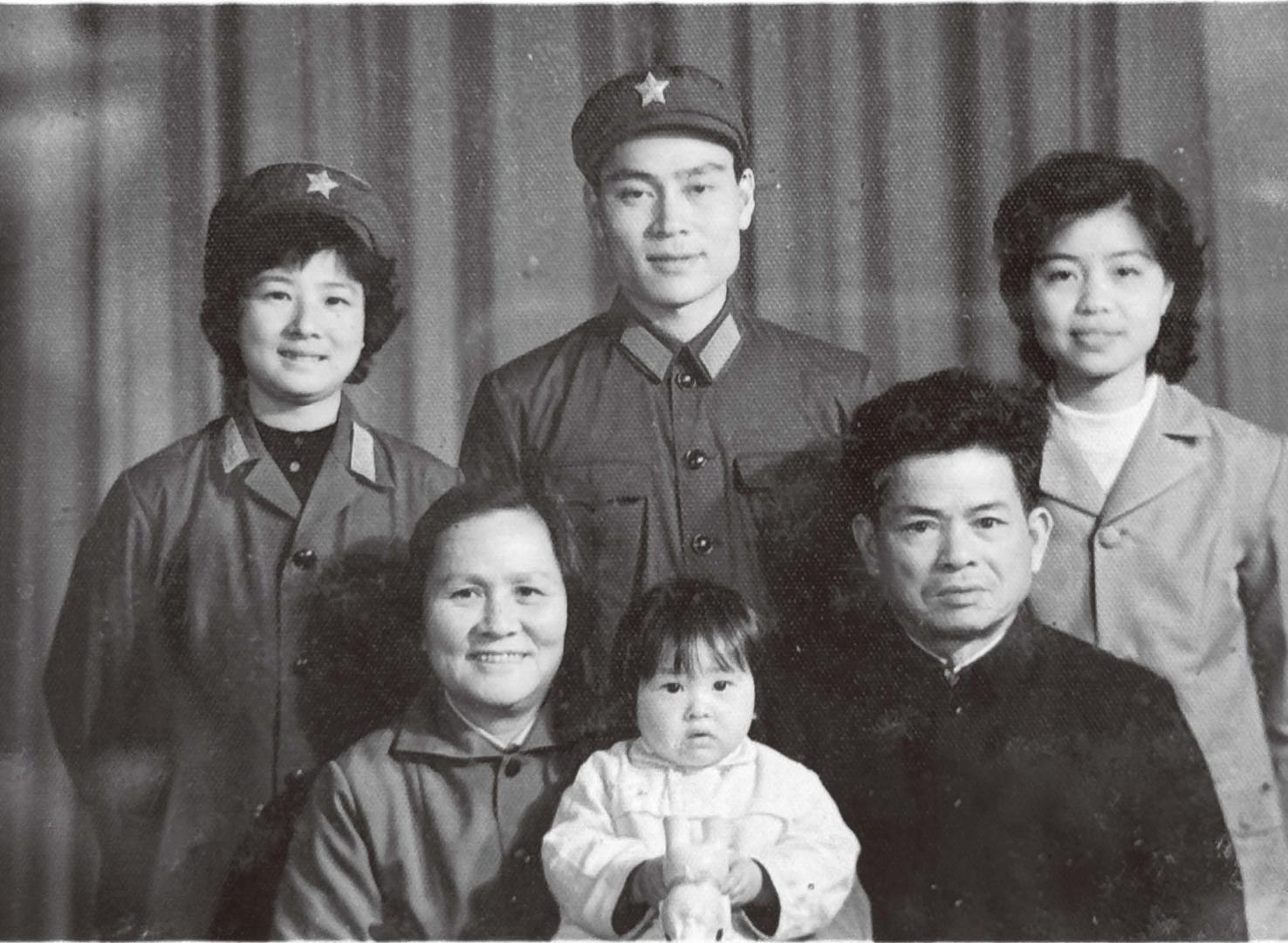

20世纪80年代,黄凤的全家福。前排左为黄凤,前排右为张步防。

为了让战友到家里有饭吃,他们最重要的一项工作就是换粮食。张步防家中种了几亩薄田,但因为每月停留、经过交通站的人员很多,田里产的粮食根本不够吃。一直以来,他都靠烧火炭的方式换钱买米。

黄凤说,张步防在家里修了一个土窑用来烧炭。“那时,8担柴可以烧2窑炭,大约能换2斗米(约20斤),但这些米只够来往人员吃四五天。”

张步防每隔3天就去换一次米,碰到米店老板和邻居们起疑,他就含糊地说接济亲戚了,或者说“我们种田人,能吃”。黄凤说,一些村民早就猜到了张步防在做抗日的事,就将家里的粮食借给他们。“我们说以后一定还,但人家坚持说,不用还了。”

黄凤与张步防结婚后,也开始砍柴、烧炭、换米。1窑炭需要烧1天半,烧炭期间不能离人,黄凤就成宿守着窑。“我夜里睡不安稳,得看着时间封窑,不然就会烧过头,炭就变成灰了。”

张步防问过黄凤:“我的日子这么苦,你怎么不跑掉?”这个问题,许多乡亲也问过黄凤,她的回答始终如一:“我是共产党员,我到这里来是有任务的,要是想离开,一开始就不会到你这里来。”

黄凤总说,她和张步防是“被党组织到一起的”。她也没想到,他们就这样携手走过了一辈子。直到2018年,101岁的张步防去世,天人永隔。

说到这里,黄凤又走进另一间卧室拿出许多的丝绒盒子,里面装的是历年来中共中央、国务院、中央军委为抗战老战士颁发的纪念抗战胜利的勋章。每款勋章都是两份,一份是张步防的,一份是黄凤的。黄凤用满是皱纹的手轻轻抚摸着它们,盒子红彤彤的,就像他们心中那份永不褪色的信仰。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸黄凤,黄厝围

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错