1942年1月,柯棣华在晋察冀军区三分区军民誓约运动大会上讲话。

1938年9月,由一行五人组成的印度援华医疗队登上开往中国的轮船,从孟买的港口出发,最终在广州登陆。

“5名年轻人意气风发,柯棣华更是风华正茂。出生于富裕家庭的他留着时尚的发型,双眼炯炯有神,显得既睿智又纯朴,也不失和蔼可亲。”白求恩精神研究会名誉会长栗龙池说。

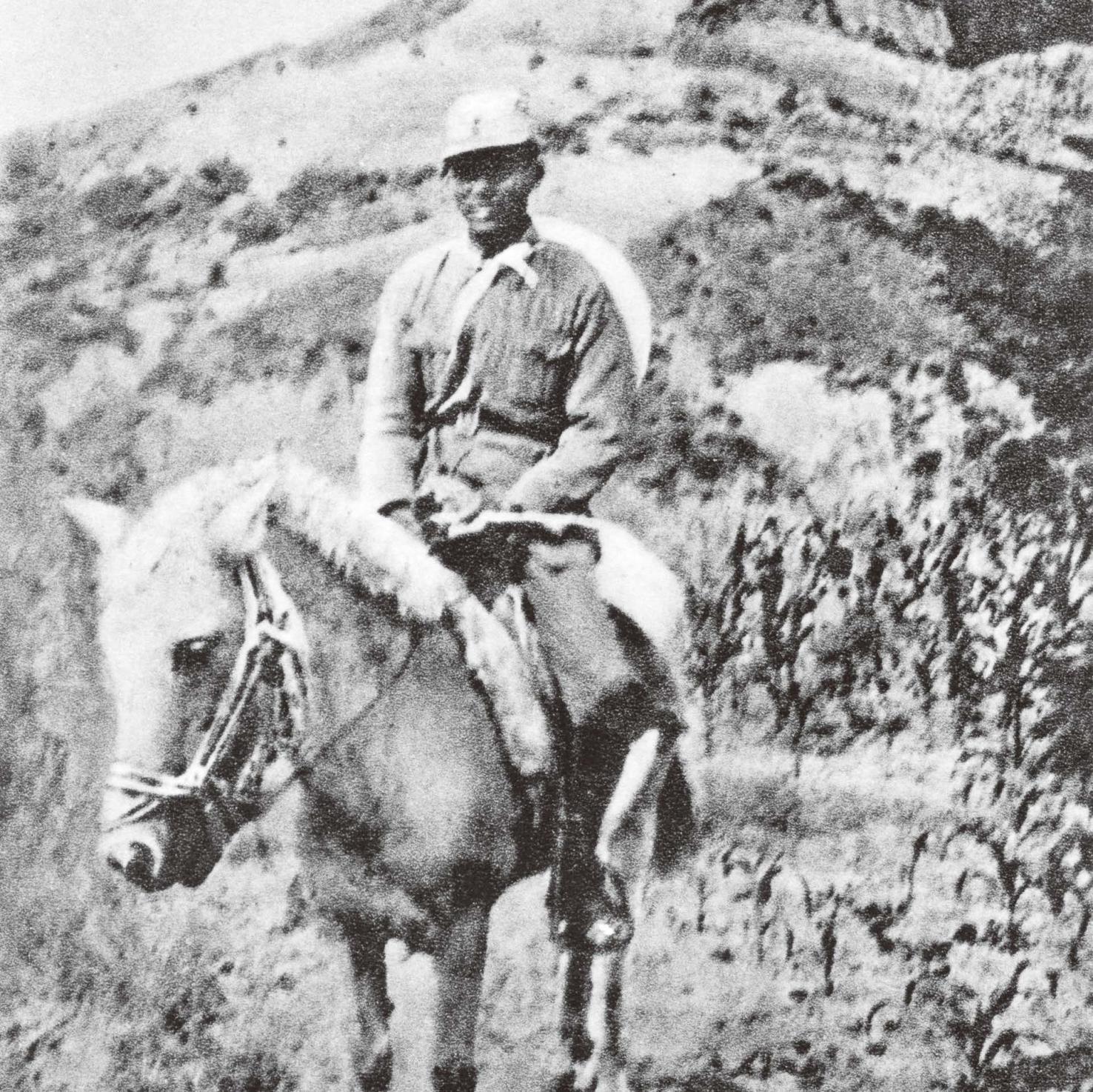

青年时期的柯棣华。

此时正值中国人民抗日战争困难之时,这位年轻医生迫不及待地想要投入到这场历史洪流中。在远渡重洋的轮船上,柯棣华给母亲写了第一封信。“他满怀激情地告诉母亲,自己充满了使命感,‘面对未来的艰难险阻,内心充满了力量’。”柯棣华的侄女苏曼加拉·博卡告诉《环球人物》记者。

此后,在中国的4年时间里,柯棣华经受了血与火、生与死的考验。他用双手拯救了数以千计的生命,为边区医疗条件的改善作出了卓越贡献。

眼含热泪赴延安

“叔叔一直是我心中的偶像,他的优秀品行对我影响很大。”博卡说,因深受民族独立思想影响,柯棣华在学生时代就积极参加反对英国殖民当局的游行示威活动。1936年从印度格兰特医学院毕业后,他决心为正义事业而奋斗。

第二年,日本全面侵华战争爆发,印度当局决定组建医疗队奔赴中国。“叔叔当时还在读书深造,准备日后在家人的资助下开一家医院。然而,当他了解到,中国军民抵抗侵略者,但因缺医少药而面临困难时,便果断申请加入援华医疗队。”博卡说。

有人提醒:“战地非常危险,你确定要去?”柯棣华回答:“与医治抗日受伤士兵相比,这些都不算什么。”家人起初并不支持他这个决定,但后来也被他的勇气和信念打动。

就这样,28岁的柯棣华来到战火纷飞的中国。医疗队先后在广州、武汉、宜昌和重庆等地辗转工作。待初步了解中国共产党的抗日主张和战略方针后,柯棣华决定到中共领导的根据地工作。

前往延安前夕,柯棣华突然接到父亲去世的噩耗。他强忍悲痛给家人回信:“日本战机对重庆疯狂轰炸,我看到人们从废墟中拖出遇难者的遗体,有男人、女人和无辜的孩子,他们不该遭遇如此劫难……请尽最大努力安慰妈妈,不能帮上忙,我非常遗憾。”

1939年2月,柯棣华眼含热泪,跋涉千里后抵达延安。在给家人的信中,他介绍了自己在八路军军医院担任外科医生的情况。“之前,这里只是一个小型医务所,现在正扩建为‘大型模范医院’。在这里工作,要像在私人医院一样,兢兢业业悉心照料病人。”延安的生活很是清苦,“一日三餐多是小米饭、不放盐的蔬菜,茶也清淡无糖……唯一的水果就是黄瓜”。他还提到自己的所见所闻所感,“在延安,大家的待遇大致相同。所有同志可自由交往,没有高低贵贱之分。这里既不像国民党统治下的那般贫富悬殊,也没有印度阶层分明的种姓制度”。

“当时的延安,人们衣食自足、团结一心。这种平等、民主、自由和积极向上的风气,让柯棣华由衷地爱上了这片土地。闲暇时,他开始学习汉语,还认真阅读了《中国革命史》等书籍。”栗龙池说,也是在这个时期,柯棣华知道了白求恩,开始以他为榜样,并期待与他合作。“遗憾的是,白求恩1939年冬天去世了。”

带病上前线

在八路军军医院工作了半年后,柯棣华想追随白求恩的足迹,到前线去抢救伤员。他几经辗转,于1940年春到达晋察冀根据地,并特意前去白求恩墓祭拜,“我要像你那样生活”。同年8月,柯棣华抵达晋察冀军区唐县葛公村,任白求恩卫生学校外科教员。据栗龙池介绍,柯棣华要教好几门课程,还要负责临床治疗工作。

柯棣华不辞辛苦地巡视散布在村里各家各户的病房,亲自护理伤员,甚至给病号喂饭。“战时食物短缺,他总说‘先不要给我,先看看病人是否有吃的’。因为他肤色黝黑,又像妈妈一样照顾他人,大家亲切地称呼他为‘黑妈妈’。”博卡说。

抗战期间,柯棣华在巡诊途中。

没多久,百团大战第二阶段战役打响。柯棣华主动申请上前线。“时任白求恩卫生学校校长的江一真考虑到柯棣华患了绦虫病,没同意。但柯棣华再三请求:‘不到前线去,我还能算是八路军军医吗?’江一真只好答应,条件是不能直接参加火线救护,不能连续工作10小时以上。”栗龙池说。

冲到前线后,柯棣华把叮嘱统统抛到脑后,夜以继日地投入工作。为了尽可能靠近伤员,他在距火线仅两里地的娘子关附近设立手术室。手术台上方的屋顶被炮火震得直颤,大家一再要求柯棣华撤下,他却发火说:“假如我不能和你们同生死,就不配在八路军工作!”

13天里,柯棣华同两名助手抢救了800多名伤员,为其中500多人施行了手术。战斗最激烈时,他连续工作三天三夜,双眼布满血丝。“他包扎伤口时动作轻捷,极少见伤员在他换药时呼喊疼痛;行军路上,他形影不离地跟着担架走,把马让给伤员骑;风雨途中,他把草帽摘下来盖在伤员身上……”

“在战火中,他与中国人民的命运紧紧连在了一起。”博卡说,即便因日军“扫荡”被迫转移,叔叔也未停止救人。“我为叔叔感到无比骄傲。”

然而,由于长时间紧张工作,加上营养不良,柯棣华积劳成疾,患上癫痫病。“他拒绝优待,与大家同吃大锅饭,甚至下地种田,上山砍柴,许多繁重体力劳动都抢着干。”栗龙池说,“一次,部队趁天黑去敌占区背粮,来回要跑80余里山路,柯棣华执意要一同前去,甚至与高出他一头的战友搞‘马拉松’竞赛。运粮队伍立即活跃起来,你追我赶,个个身上像带了风似的,全没了疲劳和困乏。”

从前线返回学校驻地时,柯棣华收到印度政府催他回国的电报——按照原计划,医疗队在华期限只有一年,而此时柯棣华已在中国服务两年多。当去留问题摆在面前时,他决定与中国人民共患难。

值得一提的是,柯棣华还收获了一段异国爱情。护士教员郭庆兰的英语很好,两人的交流逐渐增多,感情也越来越深。在给家人的信中,柯棣华提到与郭庆兰恋爱、结婚以及“生了一个男孩,一双大眼睛,黑皮肤”,文字中洋溢着浓浓的喜悦之情。

更重要的是,眼前的现实让柯棣华无法离去——八路军队伍中真正受过系统训练的西医极为稀缺,无法应付紧张频繁的战斗。“他早已把自己融入中国人民的民族解放事业当中了。”栗龙池说。

“流尽最后一滴血”

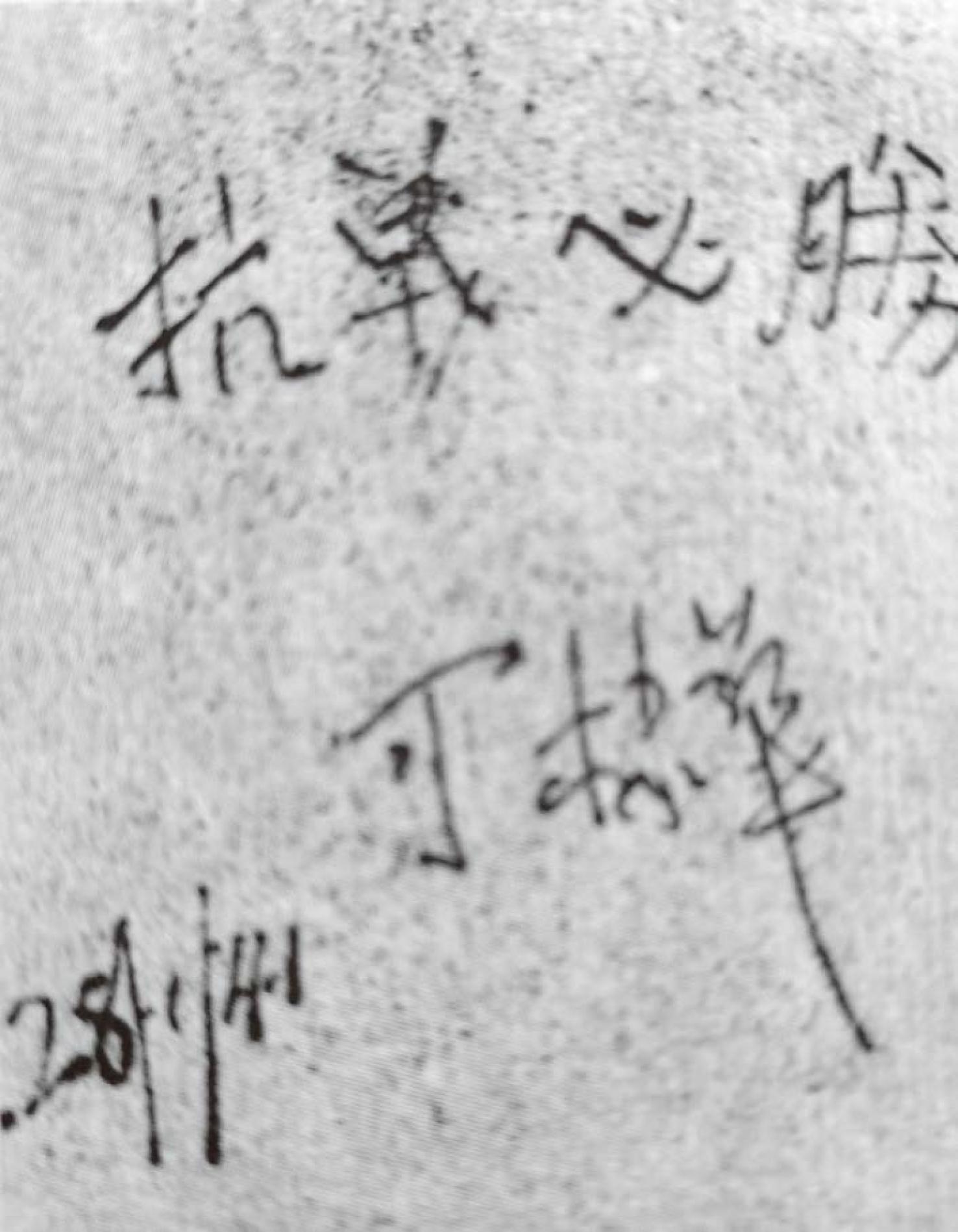

1941年初,白求恩卫生学校进行扩建,改名为白求恩国际和平医院,柯棣华出任首任院长。他激动地说:“这是白求恩工作过的地方,我决不辜负你们的期望,也决不玷污白求恩的名字。我要像他一样,献身于你们和我们的、也属于全人类的反法西斯事业。”他还给毕业生题词“抗战必胜”。

1941年1月,柯棣华题词“抗战必胜”。

砖块支起门板就是病房;药品磨成细粉装在小袋子里;药瓶随时用木箱放在驴背上……柯棣华打造了一所“符合游击战争实际”的新型医院。在他的推动下,教学实习制度、领导干部轮流查房制度等一系列改革有条不紊地实施。他还建立了8个战地救护组和医疗巡回组,并亲自担任其中一个战地救护组的负责人。

为给前线输送更多医护人员,柯棣华潜心教学。据栗龙池介绍,起初,柯棣华用汉语讲课很吃力。有一次,他在黑板上误将“一般战伤急救”写成了“一股战伤急球”,逗得学员们哄堂大笑:“球类是属于普通外科呢,还是脑外科?”这些事让他意识到,语言不通是教学工作的最大障碍。

于是,柯棣华总是随身带着小本子,逢人便学,遇事就问,还通过学《义勇军进行曲》等歌曲来提升语感。他自编“汉印字典”,常拿出来查阅对照,没过多久就能用汉语交谈、讲课、演说,有时还能引用一些中国歇后语,教学效果得到显著改善。

1942年,柯棣华在白求恩国际和平医院的一次学习会上发言。

由于日军“扫荡”越来越频繁,师生们只好在行军过程中“武装上课”。每到休息地点,柯棣华就一边派人放哨,一边讲课。一旦发现敌人逼近,大家马上转移。在繁忙的教学工作之余,柯棣华还挤时间编撰了适用于战地的《外科总论》,紧接着又开始编写《外科各论》。

与此同时,他亲自担负大量外科手术工作。仅在1941年的前9个月中,他就做了440例外科手术,其中包括疝气、截肢、接肠等许多大手术。一次,他到外科病房检查工作,发现一位大腿骨折伤员的夹板固定得有些松,便为伤员重新固定,随后把值班医生和其他外科医生叫来,严肃指出这种现象的严重危害,并细致讲明处理此类病例的注意事项。在他的言传身教下,全院形成了严谨、认真的作风。

繁重的工作使柯棣华的身体每况愈下,晕厥的时间渐次延长。时任晋察冀军区司令员聂荣臻曾为他安排会诊。可会诊当天,他为一场紧急手术忙碌了一整天,错过了自己的治疗。

由于根据地医疗条件太差,大家曾劝他回国治病,他却放不下手上的工作。一天,他突然问江一真:“外国人能加入中国共产党吗?”请示上级后,1942年7月,柯棣华加入中国共产党。“我将永远和解放区的军民一起战斗,直到流尽最后一滴血!”

1942年12月8日,柯棣华为当地村民做完急性阑尾炎切除手术,带着一身寒气回到家里。在油灯下,他继续编写《外科各论》。当他刚写下新一页的编号173时,突然全身剧烈抽搐,笔在纸上画出一条长长的横线。柯棣华溘然长逝,年仅32岁。

噩耗传到延安,毛主席亲笔写下:“全军失一臂助,民族失一友人。柯棣华大夫的国际主义精神是我们永远不应该忘记的。”这副挽词曾在柯棣华家中珍藏多年,现陈列在他出生地的纪念馆中。纪念馆如今绿植环绕,入口处的柯棣华雕像巍然矗立,成为辉耀中印两大民族的不朽丰碑。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸柯棣华,印度八路

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错