2016年12月20日,中国第一代核潜艇总设计师黄旭华在办公室。

黄旭华的女儿黄峻告诉《环球人物》记者,她曾以为,父亲的工作只是“造船”。她很小就习惯了父亲总出差的工作节奏,觉得“本应如此”。直到1987年,黄峻才大致对父亲的工作有了了解。

那年生日,她从父亲那里收到一份特殊的礼物——一本上海《文汇月刊》,其中一篇长文《赫赫而无名的人生》介绍了中国核潜艇总设计师“黄总设计师”的人生经历。这位未透露姓名的总设计师,就是黄旭华。

“记者当初来家中采访时,我只当是闲聊家常,聊父亲爱吹口琴、养花养鱼这些小事。直到这篇文章刊登,我才知道他参与了核潜艇设计。可那时核潜艇离我很遥远,我完全不知道它有多重要。”黄峻对《环球人物》记者回忆道。

1994年,黄旭华当选中国工程院院士,近年又获得很多荣誉:共和国勋章、国家最高科学技术奖、全国道德模范……黄峻自小就对父亲的科研精神耳濡目染,又通过新闻报道渐渐走近父亲无法宣之于口却沉甸甸的事业,自然而然成为科学家精神宣讲团的一员,开始分享父亲的奋斗故事。

“父亲始终强调荣誉属于集体,而非个人。”黄峻回忆道,“他总说‘不要宣传我’,因为他的精力和时间要用在科研上。其次,这不是他个人的荣誉。他始终铭记‘自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献’的核潜艇精神。作为第一代核潜艇总设计师,父亲常说当年研制首艘核潜艇时,全国有2000多家单位共同参与研究制造,‘这哪是我一个人的荣誉呢?’”

战火中的志向

2019年9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在人民大会堂隆重举行。共和国勋章的颁奖词这样写道:“黄旭华,我国第一代核潜艇总设计师,为国家利益隐姓埋名、默默工作,60多年来潜心技术攻关,为核潜艇研制和跨越式发展作出巨大贡献。”

2019年9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式上,“共和国勋章”获得者黄旭华发言。

彼时很少人知道,黄旭华最初的梦想是从医。“父亲出身杏林世家,他的父母都是救死扶伤的医生,兄弟姐妹中也有多人从事医疗事业。所以,他小时候想当医生,但抗战改变了一切。他的整个求学历程都与抗战烽火重叠。”黄峻对《环球人物》记者说。

1937年日军全面侵华后,学校纷纷关闭。为了继续求学,11岁的黄旭华告别家人,和大哥徒步4天,终于找到隐蔽在广东揭西山区的聿怀中学。然而,日机仍不时轰炸,师生们只能在草棚里勉强学习,常要躲进甘蔗地或山洞避险。1939年夏,黄旭华回到老家海丰,目睹日机轰炸渔船的惨状,深受震动。

这一切让他不由自主地开始思考国家命运。从那时起,他给自己改名“旭华”,寓意“中华民族如旭日东升,我要为她的强大贡献力量”。

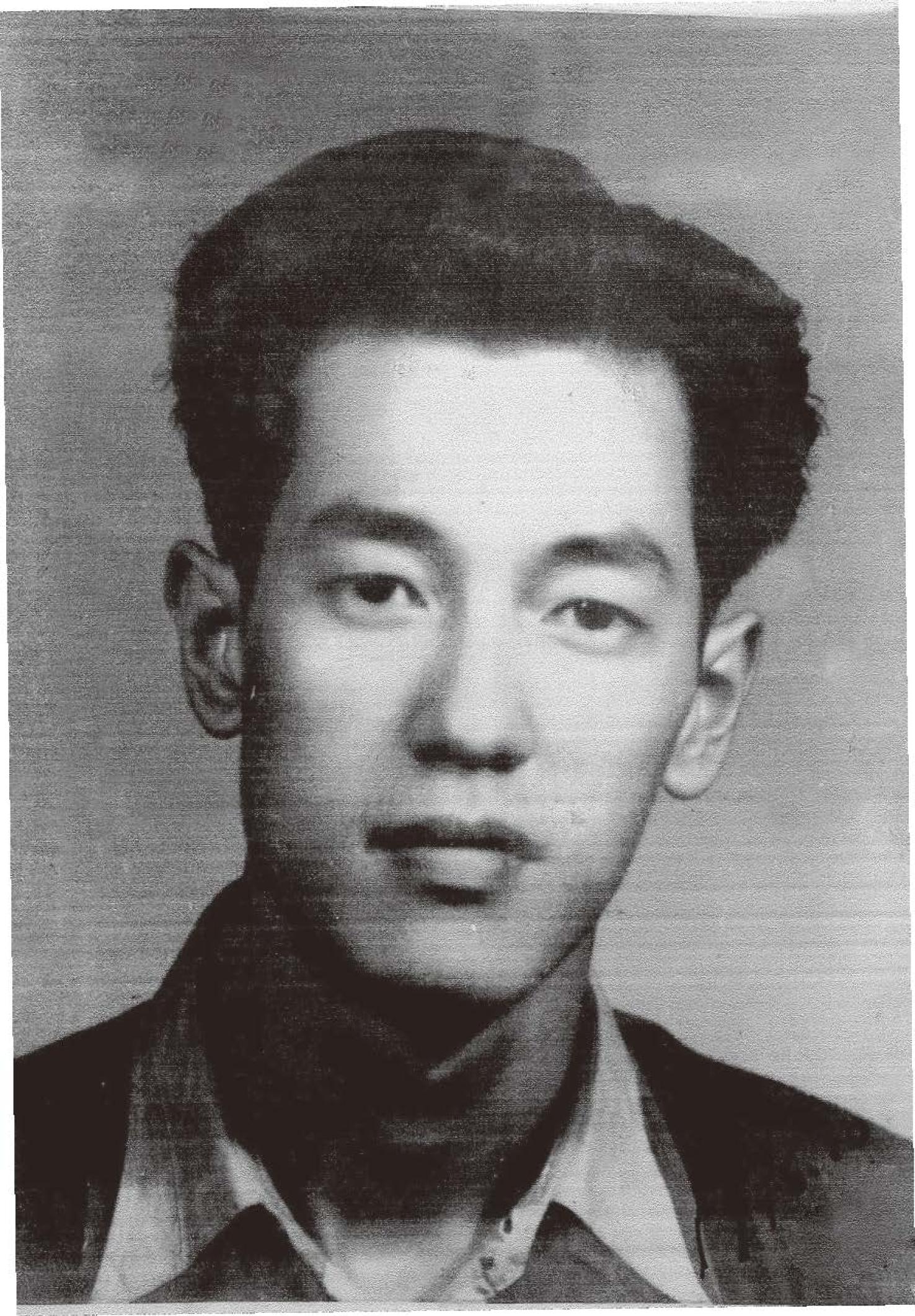

青年时代的黄旭华。

1941年,黄旭华从梅县广益中学高中部辗转赴广西报考桂林中学。“那时,他没什么钱,只能走一段路再搭一段车,一路上看到很多被日军轰炸后的惨状,最后坐在私商盐车的盐包上才进入桂林。”黄峻说。

在那里,黄旭华接受了更为系统的教育。没想到3年后,豫湘桂会战爆发。战火逼近,黄旭华十分愤慨,对老师提出3个问题:“为什么日本人如此猖狂?为什么中国人不能安稳生活,却要流离失所、家破人亡?为什么中国这么大,却放不下一张书桌?”老师沉重地回答:“因为中国太弱了,弱国就要受欺凌。”

这番话让黄旭华立下志向:科学救国!他决心投身航空与造船,只为让侵略者不能肆意轰炸、登陆。抗战胜利后,他凭借出色的成绩被保送至中央大学(今东南大学)航空系,后又考入国立交通大学(今上海交通大学)。怀着对海洋的深厚情感,他选择了中国首个造船系。

当时,辛一心、王公衡等一批从海外归国的船舶专家对黄旭华产生了巨大影响。辛一心在战火中回国教书,正是他教导黄旭华造船的基本准则:“船不能翻、不能沉、要开得起来。”而面对常常请假参加社团活动的黄旭华,王公衡则是佯装训斥,实则默许。

黄旭华参加的社团,正是中共地下党领导的进步社团“山茶社”。在那里,他参与了许多学生运动:参与演出进步戏剧;参加自驾火车赴京请愿的“护校运动”;掩护进步同学厉良辅逃跑;躲过宪兵抓捕……1949年,大学四年级的黄旭华如愿成为一名光荣的共产党员。

用算盘、磅秤和玩具攻克技术

时间来到1958年。一天,在位于上海的船舶工业管理局工作的黄旭华突然接到一通电话。他被通知前往北京出差,具体任务并未透露。简单收拾行李后,他匆匆启程,后来才知道自己被选中参加核潜艇研制。

近60年后的2017年,《环球人物》记者曾有幸与黄旭华交谈,听他讲述当时的故事。据黄旭华回忆,国内最初在核潜艇领域几乎一片空白,连核潜艇的外形都无人知晓。中国曾希望苏联协助研制核潜艇,却遭到拒绝。毛泽东因此发出誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”这句话深深激励了黄旭华。

但是,国内没人懂核潜艇是什么,黄旭华也只接触过苏联的常规潜艇。该怎么办?只能“骑驴找马”。黄旭华对记者说:“我们想了个笨办法,从国外的报刊上搜罗核潜艇的信息,仔细甄别这些信息的真伪,拼凑出一个核潜艇的轮廓。”

当时,恰好有人从国外带回两个“华盛顿号”核潜艇玩具模型,黄旭华拆解玩具后发现,其内部构造与他们推想的图纸高度吻合。“我当时就想,核潜艇也没什么大不了的嘛!再尖端的东西,都是在常规技术的基础上综合创新出来的。”

一穷二白的条件下,黄旭华和同事们开始“造艇”。缺乏计算机,关键数据就全靠算盘和计算尺完成。黄旭华一直保留着一把“前进”牌算盘,一直到捐赠出去都完好无损。当年他们分成若干组同时计算,结果不一致就重新再来,直到所有数据完全吻合。另一个“土工具”是磅秤。为保证艇体精准稳定,每个设备进艇都需称重记录,施工余料搬出时同样要过磅登记——黄旭华称之为“斤斤计较”。

1970年,中国第一艘攻击型核潜艇顺利下水。无资金、无外援、无完整资料,黄旭华和同事们全靠自力更生的信念,用算盘、磅秤和玩具模型一步步攻克了核心技术。

核潜艇作为国之重器,究竟有多重要?黄旭华用了一个有趣的比喻向《环球人物》记者解释,常规潜艇用电瓶全速巡航1小时就要浮上来喘口气,就像鲸鱼定时上浮,但核潜艇可以真正潜下去几个月,如果再配上洲际导弹、核弹头,便同时拥有了核打击和核报复力量。所以,导弹核潜艇也被称为“世界和平的保卫者”。

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。

花甲痴翁,志探龙宫

从1957年至1986年,黄旭华隐姓埋名近30年,与家人、亲友断了联系,父亲直到去世也未能见到他。幸运的是,妻子李世英与他拥有共同的事业,一直是黄旭华最坚强的后盾。

1988年,黄旭华在辽宁葫芦岛试验基地。

1988年4月,中国一代核潜艇问世18年后,迎来发展历程上的“史诗级时刻”——在南海进行极限深度的深潜试验。这项试验十分危险,用黄旭华的话来说:“100多米长的艇体,任何一块钢板不合格,一条焊缝有问题,一个阀门封闭不足,都可能导致艇毁人亡。”

此前,美国王牌核潜艇“长尾鲨号”深潜失败,让不少乘试人员心绪波动。为了稳定人心,62岁的黄旭华虽然心里紧绷,还是毅然作出决定——亲自参与试验!得知他的选择后,李世英十分支持:“你是总师,必须下去,不然队伍都带不好,没人听你的话。再说,你要为艇上人的生命负责到底。”

试验当天,南海浪高1米多。艇慢慢下潜,10米一停,再5米一停,接近极限深度时1米一停。钢板承受巨大水压,时而发出“咔嗒”的响声。在极度紧张的气氛中,黄旭华全神贯注地记录和测量各种数据。核潜艇到达了极限深度,然后上升,到安全深度后,艇上顿时沸腾了。人们握手,拥抱,哭泣……

后来,黄峻收到父亲在下潜后10天内写的一封信。信里写道:“我们进行了一项技术难度很大、危险性又很大的试验。如果由于工作上任何一点疏忽而出现微小的破损,将会艇破人亡,葬身海底。所以工作必须细致入微,不得有半点含糊。你现在要考高中,也是同样的道理……”黄旭华还向女儿展示了试验后“灵感一来”写的打油诗:花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中。

“现在回想起来,那封信写得情真意切。父亲不仅用这个例子教育我,还在信中对自己提了要求:要戒骄戒躁,把后续试验做好。但我当时没能真正理解、消化掉父亲的每一份爱。现在想来还有些遗憾。”黄峻对《环球人物》记者说。

回忆起晚年仍认真工作的父亲,黄峻向记者细数起那些点点滴滴——

“父亲90多岁仍保持着半日工作的习惯,上班号响,准时到岗;涉密文件留在办公室,非涉密文稿带回家处理;专注工作时,吃饭需母亲多次催促。后来视力衰退,他借助放大镜审稿,或让母亲协助审稿。直到在一次颁奖中结识眼科专家,赴浙江手术后,他得以更好地工作,非常高兴。

“别看他工作时一丝不苟,可在生活中又有可爱的一面:他喜欢打太极拳,在我小时候还爱养花养鱼,会多种乐器,爱听交响乐,只是后来因工作繁忙无暇触碰;高兴时会在湖边引吭高歌,对新鲜事物永远抱着强烈的求知欲——前些年进口电子产品少见,拿到英文说明书的他能在火车上一路翻译;看到不懂的小物件也会露出好奇的表情,琢磨着‘这能不能用在核潜艇上’。只要是未知的知识,他都想弄明白。

“住院后,父亲仍保持着每天看新闻联播的习惯,即便后来卧床,也会让我们拿来收音机听新闻,关注航天等大国重器的发展情况,在卫星发射等重要时刻还会守着直播。直至生命的最后阶段,他还念叨着‘再给我一两年,就能把核潜艇发展史资料全整理完’。我始终觉得父亲非常幸运,能够将个人热爱与国家需求紧密相连,乐此不疲地投身核潜艇事业中。

2019年4月23日,庆祝中国人民解放军海军成立70周年海上阅兵活动在青岛附近海空域举行。这是中国某新型核潜艇。

“2019年国庆时,父亲曾和其他‘共和国勋章’获得者一起登上天安门城楼观看阅兵。那时,他就为国家的蓬勃发展感到特别高兴。如果他还在,看到今年的阅兵盛况,肯定会非常欣慰,一定还想继续为此添砖加瓦!”

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸黄旭华