中国工程院院士、“八一勋章”获得者、船舶动力与电气领域专家马伟明。

“各单位注意,准备开始弹射作业。”

“2号位允许起飞——状态好,正常——起飞!”

“嗡——”一声轰鸣划过,画面中传来欢呼。参加弹射器测试的舰员与科研人员相拥而庆,有人激动地高呼:“17年了,孩子都长大了!”

2024年5月7日,福建舰在首航试验中。

2025年8月4日晚,思想解读类融媒体片《攻坚——矢志强军向一流》第四集《勇闯新域》在央视综合频道播出,展示了福建舰的最新画面,并揭开了其电磁弹射的神秘面纱。

一时之间,军迷圈沸腾了。作为我国完全自主设计建造的首艘弹射型航母,福建舰自公开亮相以来便吸引了无数目光。其中,电磁弹射更是人们关注的焦点。

电磁弹射是电磁发射技术的一种具体应用。早在2017年,就有人提出“电磁发射技术将在10年内取代传统的化学能技术”。说出这句话的,正是在该领域不断取得突破的中国工程院院士、“八一勋章”获得者、船舶动力与电气领域著名专家马伟明。

“天大的风险也要干”

海上作战,航母是制胜重器,其研发与制造水平直接反映了一个国家国防工业的发展水平。

20多年前,刚当选中国工程院院士的马伟明没有安于既往荣誉,他深知作为一名军人院士肩负的重任,决心要有所作为。经过深思熟虑,他毅然将研究方向确定为国际尖端科技领域——电磁发射技术。

要知道,即便是世界科技强国,在该领域探索20余年也未能取得突破。马伟明的选择引起了身边人的担心与质疑:“你要强攻硬上,能行吗?”“你已经功成名就,千万别毁在这个项目上。”

马伟明的回答斩钉截铁:“搞科研就得担风险。只要是国防建设所需,天大的风险也要干!”

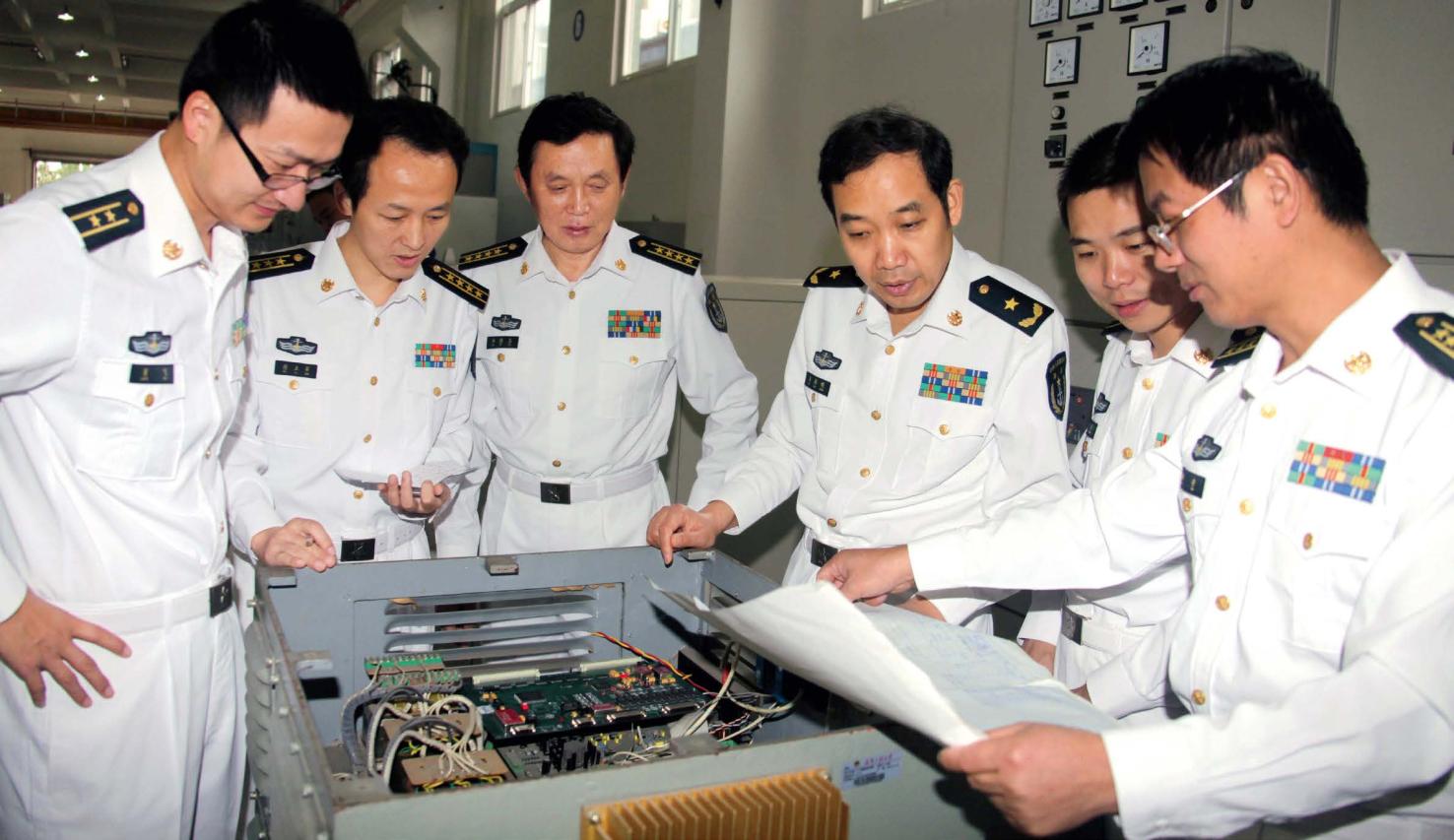

马伟明在指导学生。

在悬挂着“祖国利益高于一切”巨幅标语的实验室中,马伟明带领团队凭着非凡的毅力,利用电气工程装备研制方面的技术经验,八年磨一剑,攻克了上百项关键技术,成功研制出小型样机,掌握了核心技术。

当包括40位两院院士在内的百余名专家目睹这项震撼世界的研究成果时,一位白发苍苍的专家激动地流下了热泪……人们不禁想起,1980年,64岁的“中国现代海军之父”“中国航母之父”刘华清将军参观美军航母时,那伸长脖子、踮脚观望的场景。

从近海到深蓝的背后,是一代代像马伟明这样的国防科研工作者默默耕耘、追赶世界先进水平的艰辛历程。

在攻克了基础理论难题后,马伟明没有止步。他继续推进工程应用,完成了样机研制和试验的全过程,全面推进我国传统武器装备向电气化变革,多项装备和技术更是实现国际首创。

与此同时,他还牵头另一项重大核心技术的研究——舰船综合电力系统。当时,国际上普遍采用的是中压交流技术。但马伟明经过反复分析与评估,提出可以采用中压直流技术。然而,他先后3次召集国家顶尖专家进行研讨后,这项技术却遭遇了几乎一致的否定:“英美等发达国家都没有选择这条路线,以我国现有的条件,这条路显然是行不通的。”

面对质疑,马伟明坚持己见,并组建我国第一个舰船综合电力技术国防科技重点实验室。经过10年攻关,他终于打破过去跟踪模仿的旧模式,成功研制出中压直流综合电力系统,实现技术水平领先国外10年以上,解决了这一世界级技术难题。之后,他又成功研制出集成化程度更高的高速感应发电机系统。不服输的马伟明一次又一次创造着奇迹。

“核心技术必须实现国产化”

在很多同事和同行眼中,马伟明是一位颇具传奇色彩的科学家,同时也是一位成就非凡的将军院士。

20世纪60年代,马伟明出生于江南水乡。高考那年,他被海军工程学院(今海军工程大学)录取,并在毕业几年后重返母校,继续攻读研究生。经过军旅生活的磨砺,他变得更加坚韧不拔、不屈不挠,始终追求卓越。

过去,我军海军潜艇电机设备主要依靠进口,这严重限制了海军战斗力的提升。“为了不受制于人,核心技术必须实现国产化,否则我们永远只能拴在别人的裤腰带上过日子。”马伟明态度坚决,将科研目光瞄准了当时我军主战舰船急需的装备——十二相同步发电机整流供电系统。

20世纪80年代,这种系统在西方国家广泛应用,具有低噪声、高效率的特点,但其缺陷在于特定条件下会产生振荡现象。一旦振荡指标超过临界值,将导致整个动力系统瘫痪。对于舰船,特别是潜艇而言,动力系统一旦瘫痪,后果不堪设想。

毫无疑问,这又是一块硬骨头。但马伟明壮志在胸,说干就干,带领课题组再次开始漫漫征途。没有实验场地,他们就砸掉水槽,将一间洗漱间改为实验室;没钱购置设备,他们就请工人制作了两台小型实验电机;没有测试仪器,他们就向其他单位借来使用……

马伟明(右三)正在带领团队成员攻关。

经过2100多个日日夜夜的努力、上千次的试验、上万组数据的分析计算,难以计数的实验记录和报告堆满了大半间实验室。他们终于取得了原创性成果,研发出具有稳定绕组的多相整流发电机,从根本上解决了“固有振荡”难题。该电机系统荣获2000年度国家科技进步奖一等奖。

在研制多相电机的同时,马伟明和团队突破传统思维,研制出世界首台交直流双绕组发电机系统,让中国潜艇真正拥有了完全自主知识产权的“中国心”。经过科技部专家组多轮严格评审考察,这一成果被正式确定为2010年度国家科技进步奖一等奖。

没有“服输”二字

勇闯科研“无人区”的马伟明始终奋战在科研一线。日程紧凑的他常常一天辗转多个场地:上午刚组织完某试验平台技术设计方案的评审,下午便匆匆赶往某演示验证试验场地,到了晚上,还要听取项目组关于试验情况的汇报。为了尽可能地节省时间,他甚至将坐电梯下楼的时间精确控制在两分钟以内,以免影响到后续的行程安排。

一次,从试验现场返回办公室的途中,马伟明不幸遭遇车祸,受伤严重。尽管医生反复强调必须卧床休息,否则可能导致终身残疾,但第二天,他还是戴着护具出现在了一个重要会议的现场。

为何要如此拼?因为在马伟明的人生字典里没有“服输”二字。他坚信:“要做就做最前沿的!”一位曾在马伟明团队担任客座教授的大学教授表示:“正是马伟明的这种拼命精神,在团队内部形成了模范效应。”

作为团队的核心人物,马伟明的名字却已很少出现在科研成果奖项名单中。用他自己的话说,他是心甘情愿“做一匹驾辕拉套的马”。为给年轻人创造建功立业的机会,马伟明不光出思想、出课题,还出经费,而这些课题大部分来自他的创新思维。

放眼万里海疆,这支团队留下了一连串闪光足迹。他们的关键技术研究成果已有超过90%转化为实实在在的战斗力,显著提升了创新对战斗力增长的贡献率。此外,团队培养了数百名硕士、博士和博士后人才,许多人已在国际舞台上崭露头角。

马伟明团队先后荣获海军授予的“创新强军马伟明模范团队”荣誉称号,以及国家科技进步奖创新团队奖、首届全国创新争先奖,并两次荣立集体一等功。

如今,这位曾经最年轻的中国工程院院士已是岁月染霜华。他一手创建的简陋实验室已升级成近千平方米的现代化实验室,里面密布着三代舰船发供电系统、舰船综合电力系统、风力发电变流器……这些不仅代表了马伟明及其团队的研究成果,更是我国国防科技工作者奋起直追、弯道超越、从“跟跑者”“并行者”到“领跑者”的角色蜕变的有力见证。

在万众期待的目光中,福建舰正待入列。而在88年前,同一片水域上航行的却是侵华日军的“出云”号。这艘用《马关条约》赔款建造的巡洋舰,炮口直指上海街巷,曾是民族屈辱的象征。

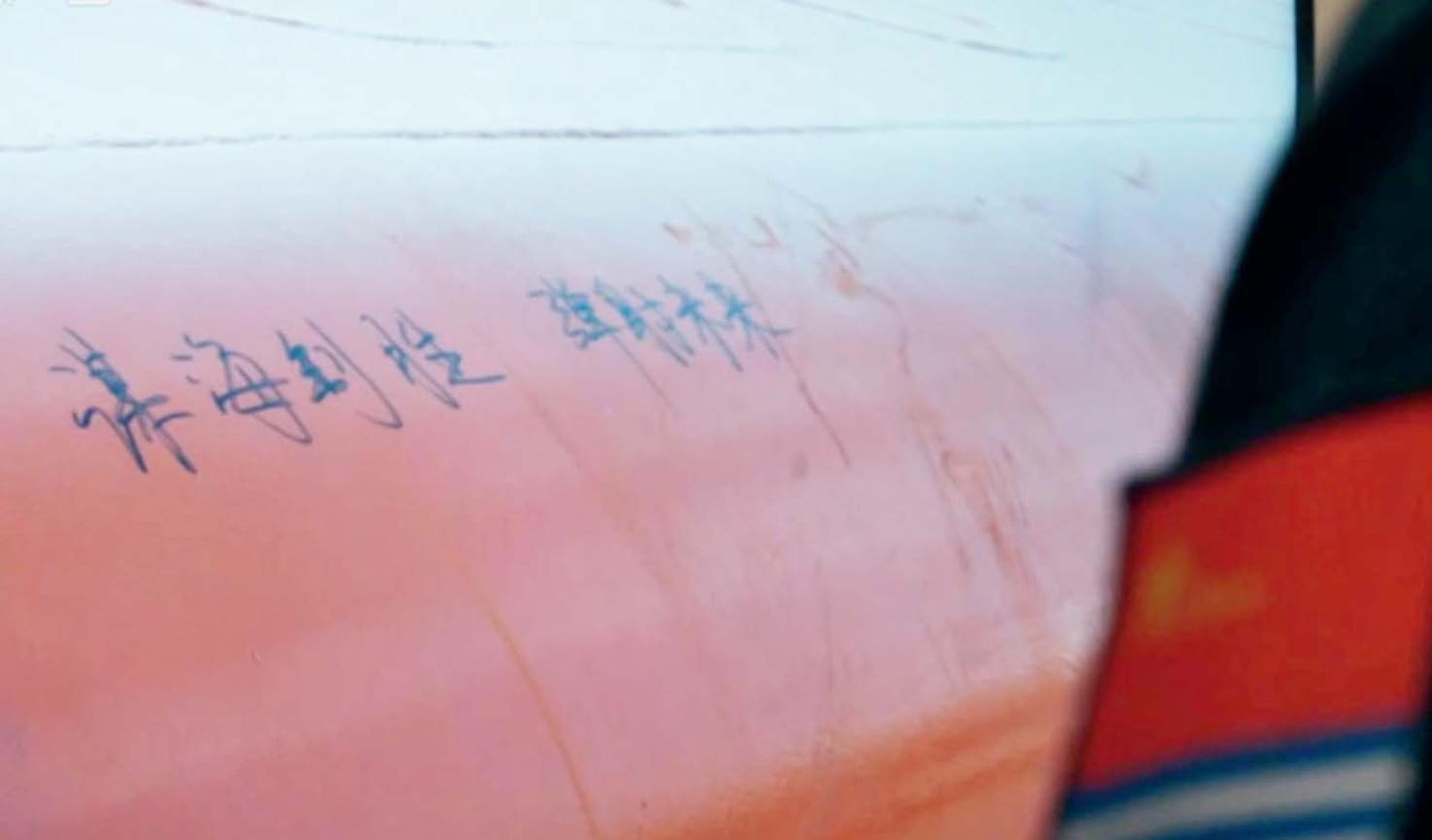

2023年,福建舰航空长田伟写下“谋海制胜,弹射未来”。(视频截图)

“谋海制胜,弹射未来”。2023年,当第一次独立操作质量车弹射后,福建舰航空长田伟写下了这8个大字。这不仅是对未来的美好祝愿,更是中国海军对祖国和人民所作出的一份庄严承诺!

(根据人民日报、新华社、央视军事、解放军报、中国军网等综合报道)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸马伟明

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错