·9月3日,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京隆重举行。(新华社记者姚大伟/摄)

“正义必胜!和平必胜!人民必胜!”

9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行,以盛大阅兵仪式,同世界人民一道纪念这个伟大的日子。

在雄壮的军乐声中,习近平乘车沿着宽阔的长安街,依次检阅徒步方队和装备方队。

受阅部队军容严整、意气风发,铁甲战车整齐列阵、威风凛凛。检阅车徐徐前行,官兵的目光紧紧追随。

“同志们好!”“同志们辛苦了!”习近平的亲切问候鼓舞士气。“主席好!”“为人民服务!”受阅官兵斗志昂扬,响亮的回答声震长空。当习近平乘检阅车驶回天安门,受阅官兵齐声高呼强军口号:“听党指挥!能打胜仗!作风优良!”“正义必胜!和平必胜!人民必胜!”用最响亮的声音发出最豪迈的誓言。

·这是国旗护卫队在行进中。(新华社记者万象/摄)

·这是空中护旗梯队。(新华社记者那宇奇/摄)

·这是中国人民解放军仪仗方队。(新华社记者辛悦卫/摄)

盛大阅兵仪式还有这些精彩瞬间值得回顾:

东风浩荡,威震寰宇。核导弹第二方队3日上午通过天安门广场,光荣接受检阅。

12台大型导弹运输车载着“东风—5C”液体洲际战略核导弹浩荡而来。核导弹第二方队是装备方队压轴出场的方队。

“东风—5C”液体洲际战略核导弹是我国战略反击体系中的重要组成,打击范围覆盖全球,全时戒备、有效威慑,以武止戈、砥定乾坤。

此外,纪念大会开始前,习近平同抗战老战士老同志代表亲切握手,向他们表示崇高敬意。

80多年前,这些英雄舍生忘死共赴国难,穿越枪林弹雨,为抗战胜利建立不朽功勋。如今,他们已近期颐之年,虽然皱纹满面、白发苍苍,但每一位老人脸上都洋溢着自豪和喜悦。

烽火岁月虽已远去,不朽功勋永远铭记!致敬英雄!

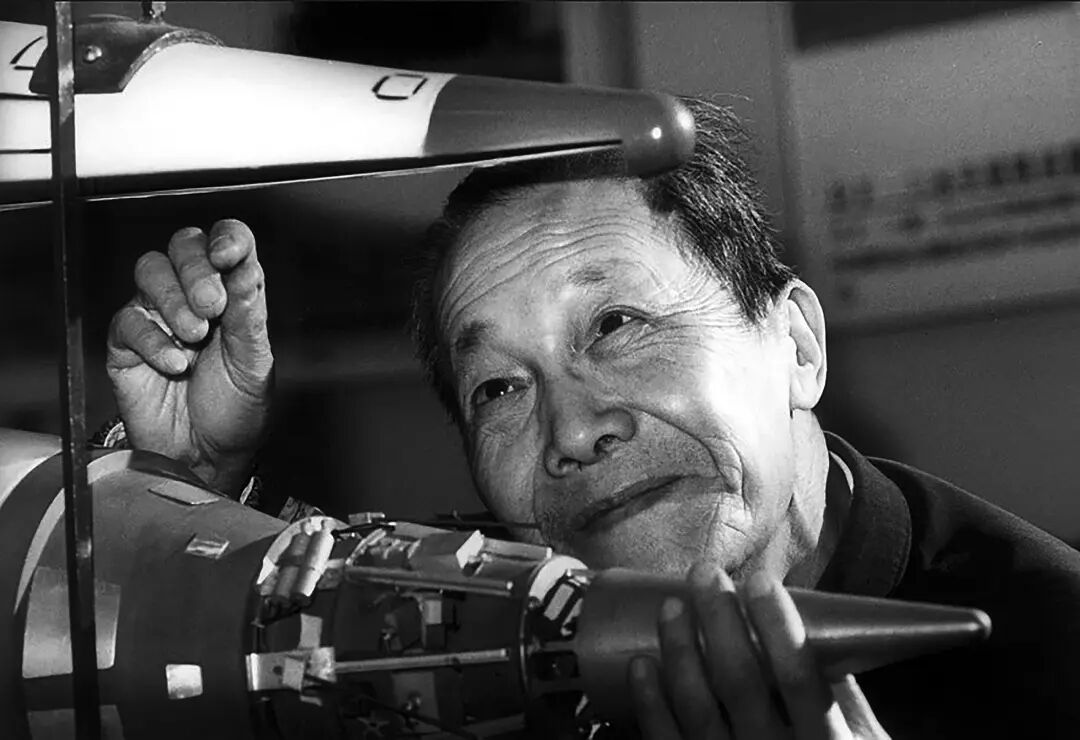

“航天老总”黄纬禄:

“剜下血肉补在导弹上”的人

·火箭与导弹控制技术专家黄纬禄在检查导弹设备。

从1957年起,我国逐步组建了战略导弹的科研、训练、教学机构。不久,中国第一个火箭(导弹)研究机构——国防部第五研究院成立。当年12月,黄纬禄等一批科研人员被调入国防部第五研究院二分院(以下简称五院二分院)。

“我们一定要搞出自己的‘争气弹’,争中国人民的志气!”聂荣臻元帅的这句话始终萦绕在黄纬禄耳畔。为了争这口气,科研团队的每个人都拼尽全力。在五院二分院的小楼里,灯光常常彻夜不熄。

1960年11月5日,新中国第一枚导弹迎来了发射时刻。当时黄纬禄并未前往发射现场,而是留在北京值守,一旦前方控制系统出现问题,他便要立刻组织人员研讨应对方案。这枚凝聚着无数科研人员心血的导弹不负众望,成功发射,后来被命名为“东风一号”。此后,“东风”系列多个型号导弹相继发射成功,一步步夯实着新中国的国防根基。

1979年4月,黄纬禄被任命为固体潜地导弹巨浪—1和陆基机动导弹东风—21的总设计师。1982年10月,固体潜地导弹巨浪—1成功发射,3年后,新型陆基机动导弹东风—21也顺利完成首飞。

黄纬禄把所有精力都放在了导弹事业上,对自己的身体鲜少顾及,甚至常常忽略了病痛的信号。当年巨浪—1水下发射成功后,黄纬禄瘦得厉害,体重减了11公斤。大家心疼地说:“您这是剜下自己的血肉补在导弹上了!”黄纬禄听了却淡然一笑:“11公斤,比起动辄以吨计的导弹算不得什么。可把这‘血肉’补在导弹上,托起来的是一个民族的希望和骄傲啊!”2011年,黄纬禄去世,享年95岁。

如今,巨浪—3、东风—61、东风—31等国之重器接连亮相,每一枚导弹的腾飞都是对这位“航天老总”最深情的回应,诉说着他与中国导弹事业跨世纪的牵绊。

“歼—10之父”宋文骢:

倾尽此生付长空

·中国歼—10战斗机总设计师宋文骢。

20世纪80年代中期,国防科工委正式宣布,将鸭式气动布局方案定为我国新一代战机的总体方案。随后,国务院、中央军委正式批准歼—10飞机立项,宋文骢被任命为新歼总设计师。

在宋文骢看来,总设计师不仅仅是一个头衔,更是一份沉甸甸的责任与使命。接手之前,他曾郑重地向领导立下军令状。为此,他整日四处奔忙,经常工作到深夜。

1989年底,上级下达了全尺寸样机研制任务,限定工期不足两年。在样机厂房的墙壁上,挂着一张醒目的计划网络图,密密麻麻标注着上百个节点。每完成一项任务,大家就会在对应的位置插上一面小红旗,你追我赶、互相激励。

1991年的夏天,样机开始总装。为了严格保密,机库的门窗始终紧闭,里面热得像蒸笼。宋文骢几乎每天都守在现场,穿着厚重的工作服在机身里钻来钻去。8月27日凌晨,最后一面小红旗被插进计划网络图的终点,样机总装最终顺利完成。鸭式气动布局、腹部进气、新颖的座舱布局、水泡式舱盖……别具一格的新型战斗机让所有人眼前一亮。

紧接着,原型机的研制工作紧锣密鼓地展开。整整7年,设计室的灯光常常彻夜未熄,试验场的轰鸣声昼夜回响,无数张图纸被推翻又重绘,无数次试验在失败与坚持中重来。

1998年3月23日,歼—10原型机被牵引车缓缓带出机库,来到停机坪上。发动、滑行、加速,随着一声巨大的轰鸣,飞机抬起前轮,瞬间冲天而起。首飞成功!

当晚,国务院、中央军委发来贺电:“歼—10首飞成功来之不易,今后的工作任重道远。望你们继续发扬大力协同、无私奉献的作风,精心组织,克服困难,再接再厉,确保质量,加快研制步伐,使型号早日完成设计定型并装备部队,为国防现代化谱写更加辉煌的新篇章!”

这一天,中国拥有了自主研制、足以媲美国外先进水平的第三代战机。后来,随着我国对歼—10进行部分解密,宋文骢也被称为“歼—10之父”。

八路军抗日游击队老战士翟维俊:

“杀鬼子,保家国”

2015年9月3日,翟维俊参加了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式。今年九三阅兵,他受邀参加现场观礼。

以下是翟维俊的讲述:

今年有机会去阅兵现场,再次感受祖国的强大,我非常激动。这几天电视上一直在播放关于阅兵的新闻,我看着那些方阵、武器,感到无比亲切和熟悉。

说起我参加八路军,真是国仇家恨。1939年5月6日一大早,两架日军飞机轰炸我们村,母亲因为不在屋内幸免于难,我也因半分钟前刚走出房间而躲过一劫,可我的爷爷和父亲双双被炸死。一个信念在我心里生了根——“杀鬼子,保家国”。

我开始找队伍,经人介绍,我在1943年加入了游击队,那时我刚满18岁。加入游击队没多久,我就参与了一件轰动十里八乡的事。一天夜里,我和战友绕过日军炮楼和哨兵,偷偷潜伏到县城附近,摸黑把“打倒日本侵略者”的标语贴在了城门上。第二天早上,标语前围满了百姓,鬼子气得直跺脚。咱就想让老百姓知道,有人在打日本鬼子。

问我抗战这些年里,哪件事印象最深,那还是救美国飞行员。那是1944年春天的一天,两架军机从头顶掠过,其中一架飞机的尾巴就冒起了黑烟。紧接着,一顶白色的降落伞从飞机里飘出来往村北边落。我们跑到降落伞消失的地方,找到了一个蓝眼睛的高个子飞行员。

飞行员从身上掏出一张纸条,上面用中文写着:我是美军,帮助中国打日本,如飞机出事,请帮助。原来是友军,得赶紧送他走!美国飞行员把随身带的东西都交给我们,跟着我们转移,最后成功脱险。新中国成立后,听说那名被救的美国飞行员还专程来中国找过我们。

到了和平年代,我心里最遗憾的,还是当年牺牲了那么多战友。这么多年,我总跟儿女们念叨一件事:当年日本鬼子侵略中国,在咱们土地上烧杀抢掠,真是无恶不作!现在有些国家,还美化日本,说它的好。可咱们不能忘。

3500多万同胞伤亡,这么沉重的牺牲,咱们要是自己都不把它说清楚、讲明白,还能指望谁来替咱们说?

港九独立大队老战士罗竞辉:

摇橹追击日军电船

·2025年9月3日,港九独立大队老战士罗竞辉受邀到北京观看阅兵。(受访者供图)

继1999年、2015年之后,今年罗竞辉第三次到北京观看阅兵。

1941年,日寇侵占香港后,打通了从广州经香港、汕头至台湾的海上运输线。为了破坏日军的运输线,港九大队海上队扩编为海上中队,罗竞辉成为其中的一员。

海上中队组建之初,成员多是香港沦陷后参军的爱国青年,没什么海上作战经验,装备只有3艘木船,两挺英军溃逃时得来的马克沁重机枪,还有些老旧的冲锋枪、步枪。出海作战,3艘船常一起出动,排成“品”字形,两船掩护,一船出击。“如果远远听到电船发动机声,没错,准是日本电扒(电船)!”罗竞辉说。

最让罗竞辉难忘的一次战斗,是他失去了两位战友。那天海上大雾,一艘日本轮船停靠在南澳西涌海边。日本兵上岸找食物和淡水,被渔民发现报告给中队。队长刘捷、班长李金福带上12人出发,罗竞辉也在其中。战斗中,李金福投出一枚鱼炮,又用竹篙钩住船舷往上爬,被日军开枪打中,坠海牺牲。刘捷接着爬,也中弹牺牲。后来支援部队赶到,炸毁了那艘敌船。

“我那时小,在医疗所看到战士的手受伤流血都会哭,这次眼睁睁看着队长和班长被打死,心里真难受……”罗竞辉说,也是这次战斗,让他之后再也不怕流血牺牲。

在3年多的海上游击战中,港九大队海上中队与护航大队联手,以小船打大船,用木船歼机动船,既扰乱日军海上交通线,又直捣其巢穴,有力配合了地面部队作战。

1945年8月15日,日本宣布投降。8月30日,英军抵港。9月28日,港九大队发表宣言,向九龙、新界同胞告别,一周内撤离。罗竞辉追随部队北上,成为解放军粤赣湘边纵队四团的一名战士,继续战斗。新中国成立后,他转业至广东惠州,后又到深圳工作至离休,始终“哪里需要就到哪里去”。

今年7月,山东舰航母编队访港,罗竞辉受邀到香港参观山东舰。“我们香港,清朝时就很惨,英国统治时也很惨,总是被人欺负。现在,大家都开心得很,国家强大了,不怕人欺负,我一定要多看看,这最要紧!”罗竞辉缓缓地说。

部分内容来源:新华社、央视新闻

监制:吕 鸿 张 勉 张建魁

编审:许陈静 尹 洁

编辑:徐力婧

(文章未经授权不得转载,转载请加微信“HQRW2H”了解细则。欢迎大家投稿和提供新闻线索,可发至邮箱tougao@hqrw.com.cn。)

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错