我是1978年春进入北大,从本科到研究生,读书六年半(其中研究生两年半)。其间听过很多老师的课,但夫妇同时教过我们的,只有金申熊与屈育德。金老师的本名现在已少有人知,后来行世的金开诚,是他1963年出版第一本著作《〈诗经〉》时即已开始使用的笔名。但当年在中文系,我们熟悉的还是“金申熊”这个名字,所以我也依从先入为主的原则。

见到金申熊老师很早。记得是入学不久,由于1978年1月,复刊刚刚两年的《诗刊》发表了1965年毛泽东写给陈毅一封谈诗的信,其中提出:“又,诗要用形象思维,不能如散文那样直说,所以比、兴两法是不能不用的。赋也可以用,如杜甫之《北征》,可谓‘敷陈其事而直言之也’,然其中亦有比、兴。”当时,“文革”虽已结束,但毛主席语录的权威影响力还在,“形象思维”作为重要的议题于是很快席卷全国。这也成为我在北大看到的最早的学术论争。

(金开诚,1932年11月-2008年12月, 生于江苏无锡,著名学者,北京大学教授;图源网络 )

我有幸见识的这场论争是由中文系的五位老师担纲,大体分成三方:刘烜与陆颖华老师赞同“形象思维”说;金申熊与严绍璗老师则认为没有独立的“形象思维”,只有“逻辑思维”指导下的“形象思维”;董学文老师则干脆不承认“形象思维”的存在,他当时说的名言是:“你描写花如何香,可我从纸上闻不到呀!”记得现场的安排是前两组论述穿插进行,由此形成了正反方彼此交锋的效果,最后才轮到董学文发言。除了老师,会场也向学生开放,于是77级不少同学都去旁听。毋庸置疑,这场学术讨论让我们大开眼界,也是我们入学后所接受的最生动的教育。如何独立思考,不惟上,不迷信权威,金申熊与严绍璗老师为我们做了最初的示范。

不过,由于刚刚入学,几位老师的学科背景我并不清楚。过后才知道,刘、陆、董三位老师属于文艺理论教研室,就此话题发言乃是本色当行。金申熊与严绍璗却是古文献专业的老师,从学科属性说,本来距离现实最远,二人参与到其时最热门的争鸣中,让我深感意外。我也由此意识到,两位老师并非我想象中埋首古籍的“老夫子”,实在都具有对当下的深切关怀。严绍璗老师后来现身“文学理论”课,专门为我们讲授了“批判的继承”这部分内容,可为证明。至于金申熊老师,1957年因参与筹办同人刊物被打成“右派”,已初步显露其政治热情,又适逢1978年的改革开放,提倡思想解放,富于才情与激情的金老师于是有了充分释放的机会和出人意外的表现。

1980年秋季学期开学,中文系的课表上出现了金申熊老师开出的选修课“文艺心理学”。可想而知,在一个百废待兴的年代,这样一门从心理学角度探讨文学创作与欣赏机制的新学科课程,无疑会引起热烈的追捧。上课地点是在二教101那个可以容纳二三百人的阶梯教室,学生们坐得满满当当。虽然具体的授课内容,单凭个人记忆已无法复原,但根据金老师两年后出版的《文艺心理学论稿》(北京大学出版社,1982年),我们还是可以确切知道,当时他总共讲了《反映论篇》《表象篇》《思维篇》《情感篇》和《欣赏心理篇》五个专题(见《文艺心理学论稿·致青年读者》)。这已是相当系统的理论阐发。对这部由讲稿形成的著作,金老师显然十分看重,日后续有修订和增补,终以列入“百家文论新著丛书”的《文艺心理学概论》(人民文学出版社,1987年)享誉学界。

书影一览

尽管对课程本身已遗忘大半,有两件小事我却印象深刻。一是讲课过程中,金老师针对同学的记笔记,说到自己的听课经验:记下的并非是那些在教材或参考书里可以看到的知识,而是穿插进来的有趣的闲话。这也与他对讲课艺术的领会有关。他曾经在课堂上说,讲课不能都是干货,那样是听不下去的;必须加点水,就是要有闲话作为调剂,才能被听讲者记住。可惜我虽然记住了金老师的教诲,却一直未能学会他的收放自如。

第二件事关涉到学生最在意的考试。一般而言,在北大,与必修课的考试需要打分不同,选修课的考察通常只分合格与不合格,而且多半以交一份课程报告作为评判依据。而金老师开设的这门新课,此前除了朱光潜1936年出版的《文艺心理学》,并无其他可资参考的同类著作。何况朱先生的著作,当年我们并不知晓,内容亦不相同。因此,为了安抚学生,上课伊始,金老师就宣布:“这门课会采用当堂考试的方式,但不会难为同学们。”果然,在最后一次课上,金老师以他深具书法功底的粉笔字,洋洋洒洒在黑板上写了四五行的一段话,让我们抄录下来,然后做一个类似选择A或B的简单回答,考察就结束了。考试虽然简单,但金老师吸引学生们关注新学科的开课目的确实达到了。

再次选修金申熊老师的课,已经是我入读研究生之后。1982年春季学期,我开始了研究生阶段的学习。尽管专业方向已确定为中国近代文学,不过,凭着先前对金老师的钦佩,我还是选修了他开设的“屈原研究”。与“文艺心理学”以创新夺人眼目不同,楚辞研究实为金申熊老师的学问根基。我听到的说法是,备受推崇的《先秦文学史参考资料》中楚辞的部分,就是金老师协助游国恩先生完成的。何况,从1980年出版《楚辞选注》后,金老师还参与了游国恩先生《离骚纂义》与《天问纂义》二书的补辑,并有《屈原辞研究》(江苏古籍出版社,1992年)的专著出版。

在这门课上,我感受最深的是金申熊老师对青年学生的爱护与提携。具体的事情经过已然淡忘,但当他气愤地说出“我最不佩服的是所谓‘学术权威’对年轻学者的打压”,打抱不平的表情犹在眼前。对于治学,金老师一贯主张:“看为基础,想为主导,落实到写。”在课堂上,他也劝诫我们不能只是读书和听课,更重要的是写作。他认为,“‘写’不是一个单纯的写作技术问题”,而是“思维深入化和周密化的过程”(见《文艺心理学论稿·致青年读者》)。甚至不只是口头传授经验,金老师还曾直接为《文史知识》向我们约稿。记得我呈上了本科四年级时选修冯钟芸老师的“杜诗研究”课所写的作业,金老师倒是很欣赏,不过,或许是因为当年我刚刚在第4期发表了《谈古典诗歌词语问题——冯集梧〈樊川诗集注〉的启示》,这篇题为《杜甫联章诗的结构方式》的短文,直到1997年二次投稿,才在该刊发表。

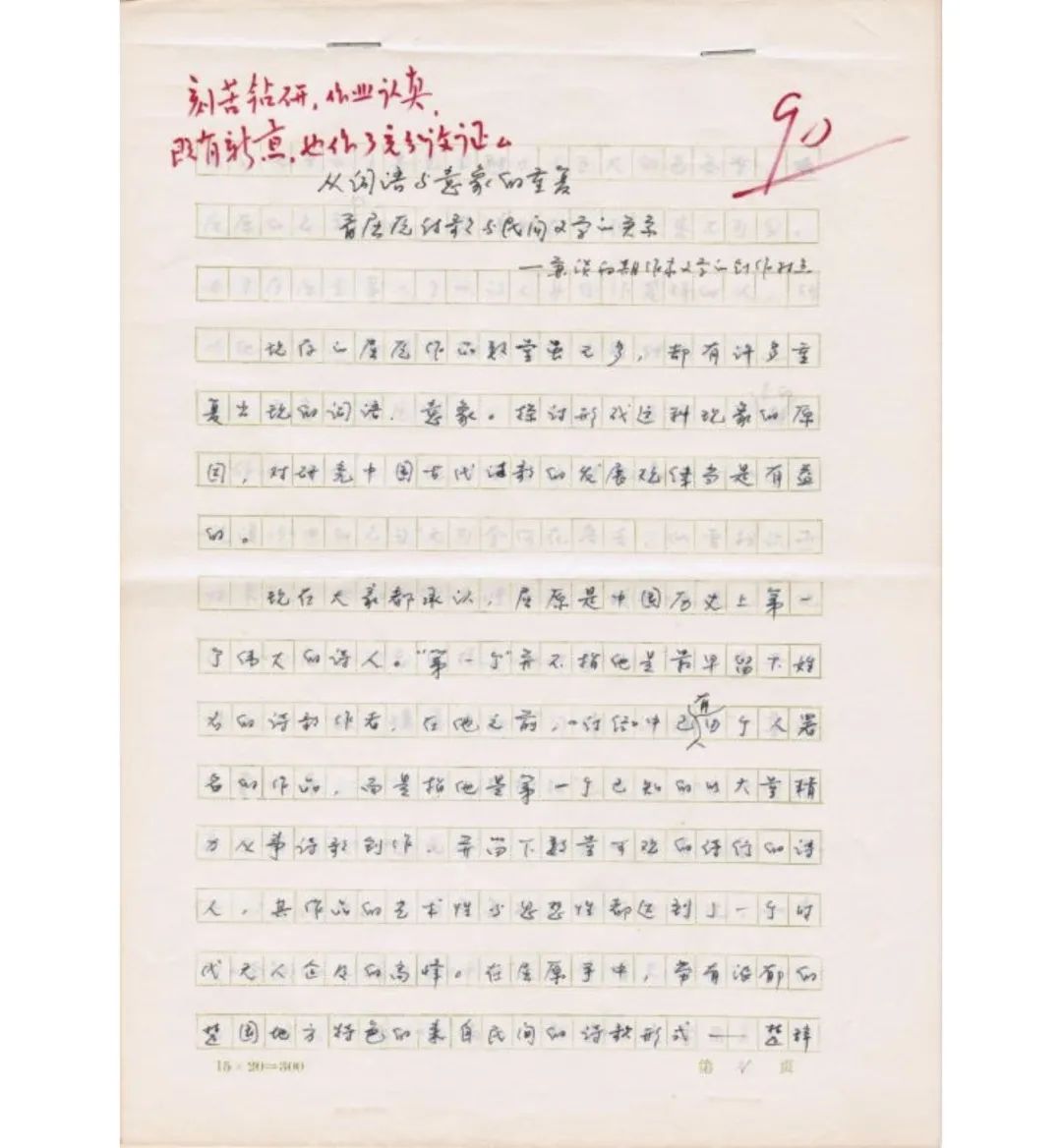

“屈原研究”课程结束,我提交了一份题目很长的作业——《从词语与意象的重复看屈原诗歌与民间文学的关系——兼谈初期作家文学的创作特点》。当时,我对中国古典诗歌的形式问题很感兴趣,讨论杜甫的联章诗结构方式即为一例,选修陈贻焮先生讲授的“杜甫研究”,我交的作业也是《谈杜甫律诗的语序问题》。屈原这篇同样循此路数,只是整体框架借用了“帕利-劳德理论”中的“现成词组”与“现成思路”的概念。今日想来有点不可思议,我仅仅是从社科院文研所编的《学习与思考》1982年第1期上一篇粗浅的介绍文字《帕利-劳德理论及其在〈诗经〉研究中的应用》略知该理论皮毛,就敢于堂而皇之地将其搬用到自己的文章中。

金申熊老师倒并不责怪我的冒失(我的作业中并未注明出处),反而对我的论题颇为肯定。批语写的是:“刻苦钻研,作业认真,既有新意,也作了充分论证。”分数打到“90”,算是相当高了。而且有两处文字以红笔划出竖线并打钩,以表示特别欣赏。其中一段是说明作家文学与民间文学的关系,前提是“一切基本的文学体裁最初都是在民间产生的”。此说本来也早有论者,不自我始,只是因为我采用了河水分流的比喻,金老师应当是对这种通俗的表述很喜欢:

当这种文学形式在作家手中运用纯熟后,他们便往往以前辈作家作为学习的典范,从而模糊了与民间文学的关系,就象一条分流以后的河水,处在河水下游的人们往往因其特有的名字而习惯性地把它视为一条独立的河,忘却了它的来源。而屈原可以说是正处在河水的分流处,在他那里,他与民间文学的联系并无任何中介,一切都是明朗、直接的,因此,他的作品中重复现象的出现,正是楚国民间文学影响的结果。

(图为作者夏晓虹教授提供)

此文后来正式发表时,我干脆把修改过的这段话放在了开篇。

实际上,拙文能够发表,也得到了金申熊老师的提点。他建议我扩充、完善后,通过陈贻焮先生,向《北京大学学报》投稿。最终,改题为《古代民歌表现手法对早期诗人创作的影响》一文在1984年第5期刊出,这也是我在《北京大学学报》发表的第一篇论文。

而金申熊老师喜爱文学性的表述,也是他本人讲课、行文的一贯风格。古典文献专业同学熟悉的“有一颗白菜,炒一颗白菜”(王瑞来《“北大古文献派的……”》,见《天水一勺:研宋品书序跋漫谭》,上海人民出版社,2021年),勉励学生们勤于写作,以点带面,即为现成的一例。我曾经多次转述过的一段治学名言,也是金老师取譬于当年流行的革命话语,对我辈的教导:“应该先建立几个根据地,然后不断发展,最后解放全中国。”我在回顾自己的女性研究经历时曾加以引用,认为这一经验之谈对我影响很大,并深受教益——“做学问确实需要有几块自己不断会回来、再出发的基地,这也是研究得以推进的基础”(《问题与方法:我的晚清女性研究》,《文艺争鸣》2019年7期)。

金老师热爱教学,是一位诚挚待人的好老师。我们早已闻知,他在课堂上的谈笑风生、引人入胜,实际来自一丝不苟的精心准备。他对授课艺术也随时留意,用心揣摩,并不吝把自己的心得传授给我们这些年轻教师。我留校后,一次见到金老师,他就特别提到:“女老师讲课的风格应该和男老师不同。”他推荐我去观摩西语系孙凤城老师的讲课,那应该就是他心目中女教授应有的风度吧。可惜我因担心自己贸然闯入德语课堂带来尴尬,没有依金老师所嘱,至今还引为遗憾。

至于那时金老师的大量著述,很难想象,都是在他命名的“床上书斋”与“桌面书斋”上完成的。1988年,金老师曾在《光明日报》发表《书斋的变迁》一文,其中讲到1978年爱人带孩子调回北京,结束了18年的两地分居,他在10平米房间中的半张双人床上备课、写作的窘境。1980年秋,条件已略有改善。两间住房中,9平米的一间归女儿使用,14平米的房间便成为金老师和夫人的卧室兼书斋。此时,他总算有了一张独立的书桌,给我们讲授的“文艺心理学”与“屈原研究”,就是在这张书桌上写出了讲稿。

而查了我们的“班书”《文学七七级的北大岁月》,根据大三下半年的课表竟然发现,与金老师的“文艺心理学”同一学期,夫人屈育德老师也在为我们上课。实际上,我们对屈老师了解有限,只知道她是民间文学研究泰斗钟敬文先生的高足。毕业时,因为不愿与已经划为“右派”的男朋友金申熊老师断绝关系,而被发配到宁夏。其实,单是这段情节,已足够让我对屈老师肃然起敬。何况,看过屈老师的研究生陈连山所写回忆,在反右当年,北京师范大学组织过三次揭发批判“右派分子钟敬文”的座谈会,后来中国民间文艺研究会又组织了一场公开的批判会,但屈育德老师始终拒绝发言(见陈连山《我的屈老师》)。能够顶住如此巨大的压力,保持沉默,在那个年代需要怎样的勇毅!而屈老师这位江南弱女子却平静地做到了,我对她只有加倍崇敬。

(图为作者夏晓虹教授提供,注:屈育德为《民间文学论坛》所办中国民间文学刊授大学编写的讲义,据主事人回忆,时间是1985年)

(1979年的早春——北京师范大学民间文学教师进修班、《民间文学概论》教材编写组全体师生合影,前排左一为屈育德;图源网络)

如上所述,给我们开课时,屈老师全家刚刚团聚不久。重新回到本专业的屈育德老师,为我们讲授的正是每周两次的必修课“民间文学”。那应该是她在北大第一次授课,看得出来,屈老师是全力以赴。由于1967年罹患鼻咽癌,手术后经历了痛苦的治疗,并留下了面部紫斑、尤其是声带受损等后遗症,讲课对屈老师来说十分吃力。她的声音尖锐,又有些含混,每次上课,我们都不禁为她感到心疼。

屈老师不愧为钟敬文先生的“最得意弟子”,虽然是重新归来,说话困难,但我们从这门“民间文学”课却收获良多。屈老师通过精选作品,让我们直接感受到来自民间、鲜活而旺盛的生命力与创造力。课后,男生口中念念有词的“想你想你真想你,请个画匠来画你;把你画在眼珠上,看到哪里都有你”,实在经久难忘。我更喜欢的还是那则谜底为“船篙”的谜语:

在娘家青枝绿叶,到婆家面黄肌瘦。

不提起倒也罢了,一提起泪洒江河。

看到这个谜面,觉得既沉痛又悲壮,不知怎么,就会联想到屈老师。

读过同系的张晓老师以邻居身份记述的屈老师的轶事:

初冬的一天,她去学生合作社(现在是新华书店北边的一片绿地)买橘子,回来时走在楼道里气哼哼地说:“售货员给我的净是烂的,我说,你们自己买就不是这样了。售货员却理直气壮地批评我:你不要说不利于团结的话!哼,真是气死人了。我要是七仙女,我才不下凡呢! (张晓《筒子楼的回忆》,《书摘》2010年9期)

这位不幸下凡的“七仙女”因此经受了诸多人间磨难。1989年4月,年方55岁的屈育德老师过早病殁。

金申熊老师则还有成为九三学社副主席的政治荣耀,用严绍璗老师幽默的表述即是:“以前觉得党和国家领导人离我们很远,现在居然就在身边。”不过,这个职位也让金老师搬离了北大校园,除了电视和报纸,我们已很难见到金老师本人,直到2008年他去世。

2025年6月于京西圆明园花园

首发于《钟山》2025年第4期

夏晓虹 ,1953年出生,安徽和县人,河南大学特聘教授,曾任北京大学中文系教授、博导。主要研究领域为近代中国的文学思潮、女性生活及社会文化。有学术专著《阅读梁启超》《晚清文人妇女观》《晚清女性与近代中国》等。现居北京。2024年始,与陈平原教授在本刊共同撰写“云卷云舒”专栏。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸金申熊,屈育德