西藏地广人稀,而且有不少人生活在牧区,上学路太远是很多西藏孩子接受教育最大的阻碍。为了解决这一难题,让孩子们“有学上”“上好学”,西藏的很多学校都提供寄宿服务。西藏的孩子们在学校里过得怎么样,又学到了哪些新知识?

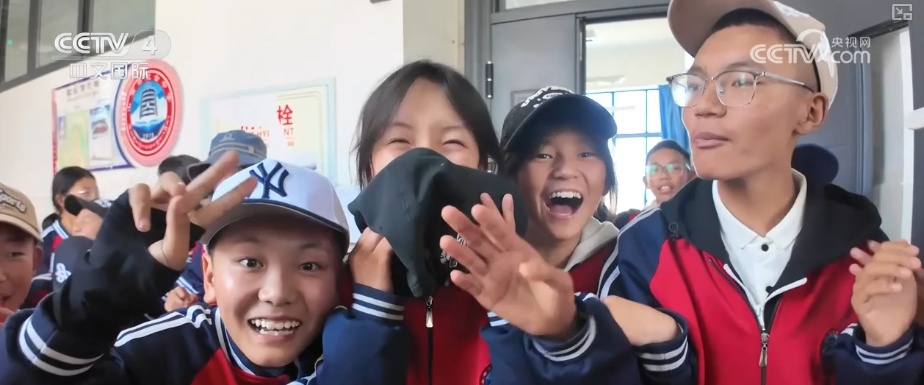

在山南市完全中学,这些七年级的学生,绝对是校园里最活跃的人。

热情、开朗又有点害羞,这是他们给人留下的第一印象。在这所2019年成立的寄宿制学校里,他们是年龄最小的住校生。

倪慧丽,七年级一班的班主任。班级里的学生基本是第一次住校,刚来时难免有些不适应。在这里,她既是老师,也是学生们的“大家长”。

山南市完全中学教师倪慧丽表示,西藏的家长,不管是她以前在县里,还是现在在市里工作,都能深刻感觉到家长对教育特别支持,对孩子教育特别重视。我觉得寄宿制,可以减轻家长的负担,因为家长每天如果接送的话,说真的很辛苦。他们也希望帮学生解决回家路上的交通安全问题,让学生有更多的时间去学习。

倪慧丽1998年就来到西藏教书。她说,近30年的时间,西藏学生的学习环境发生了翻天覆地的变化。高山之下,崭新的操场、教学楼,美丽的校园环境,这些硬件条件已经达到了很高的水平。朝夕相处之中,孩子们很快适应了新环境,找到了新朋友,还学会了照顾自己的生活。

倪慧丽表示,她不会那样盯着学习,尤其是七年级的孩子,首先还是让他们快乐一点,然后才是学习。如果孩子只是学习没有快乐是不行的,她更关注学生的心理健康。

山南市完全中学共有1800多名学生,95%都来自牧区,家最远的距离学校有一天的车程。如果不住校,很多学生就要把大量的时间浪费在每天的上学路上。周末,学校放假了,记者和高二年级的次仁桑姆一起回家。新近修好的高速路路况很好,但翻越群山抵达牧区,仍然用了快3个小时。

桑姆是家里的独生女,父母在拉萨开茶馆。牧区的生活单调但温馨,初中时,桑姆每周都要回来。

山南市完全中学学生次仁桑姆表示,她初中是在浪卡子县中学读的,需要四五个小时才能到达我所就读的中学,爸爸每天都要早上四五点起床。

桑姆说,小时候,她就在山间的这片草场上与牦牛为伴。后来上学的地方离家有点远,但父母很支持。

次仁桑姆表示,她爸爸妈妈也不希望她在餐厅里打工,所以还是觉得她能把知识学好,能上一个好的大学,走向更广阔的世界。

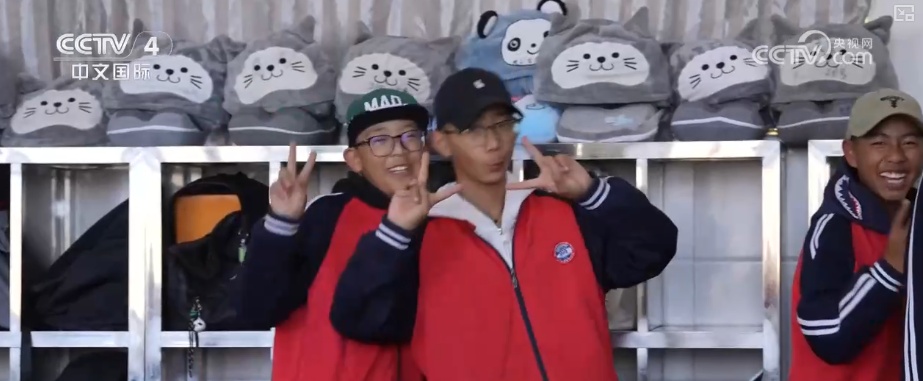

阳光下,学生们穿起藏装载歌载舞。锅庄舞是藏族人的“社交密码”,每个人都会跳,也是学校最常组织的课外活动。

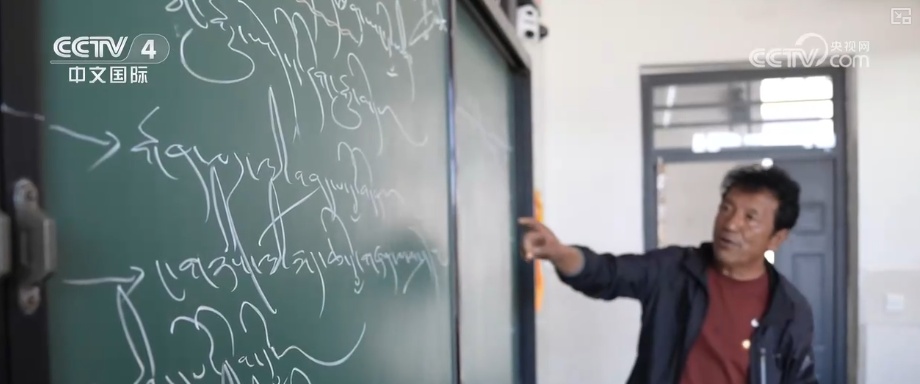

学校里,和学习同样重要的就是藏文化的传承,学校为此开设了不少相关的兴趣社团。课堂上,藏语文的学习也从未间断,学生们无论几年级都要学。课时最多的年级,每周能达到9节课,相当于每天都有近2节课是藏语文课。

山南市完全中学校长罗布次仁表示,藏语文文学的教学,完全是按照正常来进行的。他们还开展了比如锅庄、藏文书法、口才,甚至现在准备开展藏棋等这些传统文化、非遗文化的课程,让学生能够全面了解传统文化,同时也能继承,把它发扬光大。

次仁桑姆说,参加过一次国旗下讲话,还有一次红歌比赛的主持人,她觉得很有成就感。

高考的日子来了。2025年,西藏自治区有3.6万名学生走入考场。藏族同胞在这一天会点起桑烟为考生祈福,学校也会组织起壮观的送考车队。

最后一天的藏语文考试,学生们会穿上藏装,期待考出一个好成绩。当考试结束,中学时代也就此落幕了。

2012年起,西藏自治区在中国率先实行十五年公费教育,涵盖了从幼儿园直到高中毕业的全过程。教育“三包”年生均经费标准已达到5700元。

截至2024年,西藏在校生总数达到97万人,超过西藏总人口的四分之一。寄宿制不是被动的接受,西藏的孩子,带着梦想和对未来人生的期待,从牧区到城市,最终将迈向更加美好的明天。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺