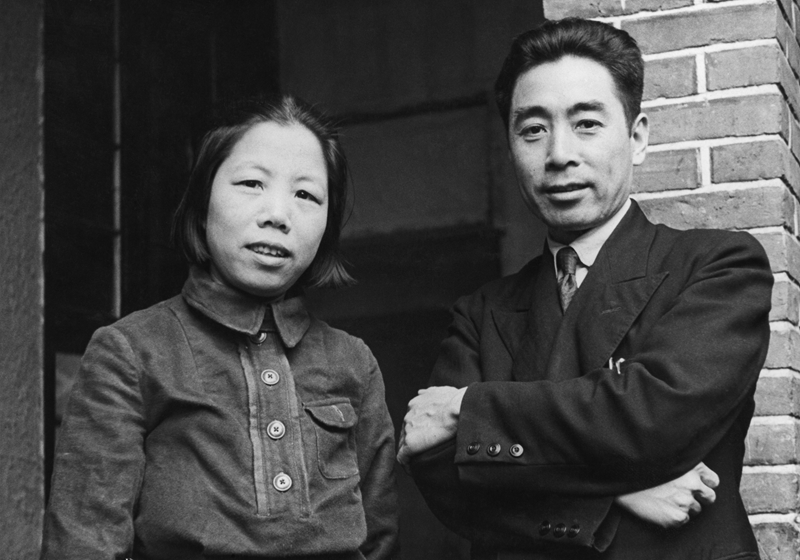

大约1940年,周恩来与邓颖超合影。

今年8月8日是周恩来邓颖超结婚100周年纪念日。

在周恩来邓颖超纪念馆所在地天津,当天举办“革命伴侣 家国情怀”周恩来邓颖超结婚100周年学术研讨会,由人民日报出版社出版的《情长纸短 吻你万千——周恩来与邓颖超爱情故事》正式发布。在两人曾经工作过的上海,周公馆举办了结婚登记集体颁证仪式,10对新人诵读周恩来与邓颖超的书信,决心携手到白头。在两人100年前留下结婚照的广州,开展了影像留念活动,请参与者留下定格永恒的相片。

他们的爱情为什么值得纪念?他们的故事照见了现代人的爱情渴望。聚少离多、外部诱惑、信任危机、话题沟通等婚姻难题,他们当年全都面对过,而且更多更难。

飞鸿定情

希望我们两个人,将来也像他们两个人那样,一同上断头台。

1923年,周恩来从法国给身在天津的邓颖超寄来一张明信片,上面有李卜克内西和罗莎·卢森堡——两个一起被杀害的共产主义者的画像,还有他的这句话。这句话可以看成是两人的定情之语。除了周恩来,谁会把断头台写在求爱信里?除了邓颖超,又有谁会接受这样的求爱?如果没有灵魂的结盟,谁也做不到。

两个年轻灵魂最初的碰撞,是在毗邻天津海河的一个小小院落里。这个院落如今隐藏在一片居民区中,并不起眼。但临街门楼上邓颖超的题字“天津觉悟社纪念馆”,让有心追寻他们足迹的人不会错过。1919年,20个迷茫的年轻人走进这个小院;几个月后,他们又从这里离开,奔向各自的前程。周邓的情缘便因这场短暂相遇而起。

觉悟社时期,没有人把周恩来和邓颖超看成一对。那时的周恩来太过耀眼。在南开读书时,他就是风云人物,长相帅气,担任过校刊《校风》的总经理、演说会的副会长等职,还在新剧中扮演过女角,轰动一时。当时邓颖超才15岁,在女生中称不上最有名。不过邓颖超充满热情,口才好,是天津女界爱国同志会演讲队的队长。后来周恩来曾向邓颖超回忆说:“还记得当年在天津开大会吗?你第一个登台发言,给我印象最深的就是那两只炯炯有神的大眼睛。”

觉悟社1919年9月成立,第一期《觉悟》12月底截稿,次年1月出版。几乎同时,周恩来和其他几个成员,就因抗议北京政府同意与日本关于山东问题直接交涉而被捕,到了7月才被释放。出狱之后,大家有了不同的选择。周恩来和几个家境比较好的觉悟社成员决定出国留学。邓颖超家境比较差,就留在国内当小学老师,赚钱供养母亲。“与周恩来同行去法国的,有一个女生叫张若名,当时和周恩来关系非常好,大家也觉得他们很般配。到法国后,张若名专心学术,成绩很好,成为中国第一位女心理学博士。但学术道路不是周恩来的选择。他选择的是马克思主义,是革命,还发下誓言——我认的主义一定是不变了。他确立了自己的理想,也就明确了爱情的方向。”周恩来邓颖超纪念馆原副馆长李爱华对《环球人物》记者说。

虽然远隔重洋,但两个人不约而同选择了相同的人生道路。同一时期,周恩来在巴黎入了党,邓颖超在天津入了团。“总理从欧洲给邓大姐寄了100多张明信片。邓大姐在长征前都保留着,可惜后来遗失了。”周恩来和邓颖超的秘书赵炜告诉《环球人物》记者,“据大姐说,总理的来信中已经有了追求她的意思。但她知道张若名的存在,也就不相信总理的话。后来周总理可能着急了,一封封信追得越来越紧,还特意说明他和那个女同学因政治上观点不合,已经不来往了,而要同邓大姐确定关系。邓大姐征求她母亲的意见,杨妈妈说,‘恩来在国外,还是等到他回国再定吧。’可总理等不及了,一封一封地写信催问。于是,邓大姐就按照自己的主张做了答复,同周总理明确了恋爱关系,那是1923年的事儿。后来,邓大姐把自己的意见告诉她母亲,杨妈妈也就默许了。”

1924年,周恩来从法国回到广州。第二年,21岁的邓颖超也因在五卅运动中表现活跃,被国民党政府通缉。于是她南下广州,去找周恩来。

邓颖超清楚地记得,自己是1925年8月7日下午到达广州码头的。一下船,她就急切地在人群中搜寻周恩来的身影。由于事先给周恩来发过电报,两人又5年没见,她满心盼着周恩来会来接自己。但眼见着人都走光了,周恩来也没出现。邓颖超一肚子不高兴。但气了一会,她又平静下来。心想,准是恩来工作忙,走不开。好在她手里有地址,便雇了辆人力车,自己找了去,在门房等着。

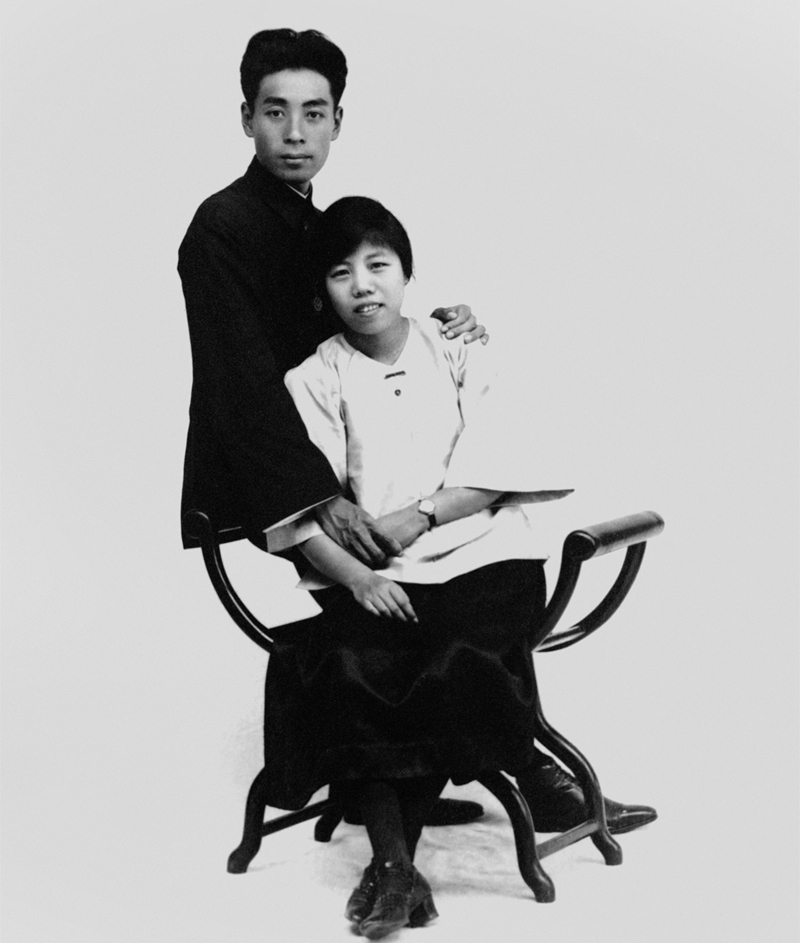

1925年8月,周恩来与邓颖超在广州成婚。

结果没等到周恩来,先等来了他的警卫副官陈赓。原来那天周恩来确实很忙,就让陈赓拿着邓颖超的照片去码头接人。但陈赓在人群中找来找去没找到,只好打道回府。在门房见到邓颖超,陈赓赶忙解释,又把她接上楼。

邓颖超不愿休息,陈赓便带着她去了文明路的中共广东区委会,当时周恩来是广东区委的委员长。到了那儿,周恩来刚走。陈赓又带着邓颖超赶到省港罢工委员会。“我四下寻找恩来,看到他在屋子一角正低头写着什么,5年不见,他比以前瘦了些。这时陈赓走到他身旁在耳边说了几句话,他才抬起头向我点点头笑了笑。本来我想他一定会过来同我说几句话,没想到他继续谈工作,谈完了也没打招呼,站起来就和别人走了。”更有甚者,那天周恩来忙得没回家,邓颖超也因宵禁时间临时提前回不去,就在外面凑合了一夜。

但邓颖超既有多数女性都有的小心思,更有难得的大格局。第二天,她不但没有耍脾气,反而直接忙起了自己的工作——协助何香凝,挑起了中共广东区委委员、妇女部长的担子。那天下班回家,她没进门就听见周恩来笑着对陈赓说:“小超真积极,昨天刚到,今天就急着上班,现在是我等她。”邓颖超急忙跨进门说:“你等了这么一会儿就急了,我都等你一天一夜啦!”

李爱华笑言:“谈恋爱没在一起,结婚自己‘送上门’,然后人家有空理,没空还不理,第二天才说上话。这种事哪个女人受得了!”而邓颖超不过用一句小小的抱怨,便把所有的委屈都轻描淡写地带过了。

“那天晚上,我和恩来去了一家有名的老店太平馆,吃烤乳鸽,这是恩来欢迎我到广州工作,同时也是庆贺重逢和结婚。我们结婚没有什么仪式,也没请客人,很简单,我们就住到一起,第二天照样分头上班了。”邓颖超如此回忆他们的新婚之夜。而太平馆这家创立于清朝光绪年间的西餐厅,也因为周恩来和邓颖超而有了特殊的吸引力。

就是从那样一个热闹的夜晚开始,周恩来和邓颖超并肩站在了人们的视线中。

他们总有说不完的话

超:

今天是八月中秋,日近黄昏,月已东升,坐在一排石窑洞中的我,正好修写家书寄远人。今年此地年成不好,夏旱秋涝,直至前天还是阴雨连绵,昨天突然放晴,今天有了好月亮看,但是人民苦了,只能收到二成左右。河东来电,亦说是淫雨不止,不知你们那里的情形可好?

鸾

九月二十九 夜

这是1947年的中秋之夜。周恩来在陕西榆林朱官寨的一个院子里,和毛泽东、任弼时一起请战士们过节,席地而坐,吃着月饼和葡萄。举头望明月,不由对月怀人,想念远在山西临县三交镇双塔村的妻子邓颖超。然而这想念不只是儿女情长,还有许多话要倾诉。彼时,他在领导全国的解放战争,她在做土地改革的复查工作。他告诉她大反攻的情况,托人带材料给她看;又细细问她农村的情况,嘱她半年后见面时要详叙经验。当真是如他所言,“要说的话很多,执起笔来,又不知从何说起”。

1946年,周恩来邓颖超在梅园新村30号院内。

这很容易让人想起德国哲学家尼采的话:“令婚姻不幸福的不是缺少爱情,而是缺少友谊。”“结婚时,你要问自己一个问题:你能跟这个人一直到老年也有话可说吗?在婚姻中其他问题都是暂时的。”1947年,周恩来和邓颖超结婚已经22年了,一个49岁,一个43岁,还有说不完的话,缘何?用现代人的话说,就是三观吻合——人生观、价值观、世界观一致,因而在生活志趣、人情世故、金钱物质诸多方面高度契合,相处愉悦。正所谓“爱情最好的样子,不是你看着我我看着你,而是两个人看着同一个方向”。

他们之间总有一种无话不谈的默契。1947年两人的分别起于胡宗南部进攻延安,而我方决定主动放弃延安。3月19日弃城,3月25日周恩来就写了一封信给邓颖超:“超:我于二十一日晚便归队,未爽十日之约,但你已先我一日走了,留下的东西均收到……专告,祝你好。”4月,邓颖超回信给周恩来时,除了寄去周恩来必需的药品,殷殷叮嘱他按时服用外,更多是讲述自己的所思所想。“近来我感到我的性格正在有些改变着,喜爱幽静的境界,淡于热闹的场合(这与人民的斗争,土改的红火有别),对许多人和事,最好是沉默静观,且‘沉默’往往使我内心感到恬适!”“不日东行,将近两月阅存的《晋绥日报》和参考资料都转寄给你。《晋绥日报》近对此区情况颇多揭发,而土地斗争材料很多,可选看些,对你是有益处的。”

每每读到1947年的这些信,原中央文献研究室第二编研部编审刘春秀很是感慨:“他们之间的爱情花朵,并没有囿于个人生活的小天地,而是植根于为人类幸福而奋斗的无限沃野中。他们之间除了缠绵的爱情倾诉外,更多是围绕着国家大事彼此鼓舞。”

他们对身份地位有相同的淡然。1949年,周恩来在酝酿政务院名单时,不少党内外人士提出,按资历和能力,应该给邓颖超安排一个职务,周恩来当即拒绝了。革命烈士彭干臣的妻子江鲜云专门找到周恩来,为邓颖超鸣不平。周恩来说:“我是政府总理,如果小超再担任政府的一个部长,那么,我这个总理和她那个部长就分不清了;人家会把她那个部长说的话当成是我这个总理的话,把她做的事当成是我支持的。这样,家庭关系、夫妻关系、政治关系、政府关系,就都到一起去了。这就不利于我们党的事业,不利于我们的工作。”他放下茶杯,看了看邓颖超和江鲜云,又补充说:“只要我当一天总理,邓颖超就不能到政府里任职!”

1960年3月,周恩来和邓颖超游览桂林漓江。

原中央文献研究室第二编研部主任廖心文告诉《环球人物》记者:“此后,周恩来多次在任职、调级等问题上‘压低’邓颖超。对此,邓颖超从无怨言,她和周恩来的‘三观’是一致的,她说:‘恩来这样做,我很理解。’终其一生,他们对权力、地位和金钱看得淡然,自始至终保持着真心而平等的交流。从他们的书信中很容易看出,他们是一体的,从来没有分过你我和高低。”

心安处便是家

超:

等了几天没接到你来电话,今午听说你又病了,甚为惦记。明日当与你通话,希望你能提早回来。我大约可迟到二十三日再走。这几天为报告忙起来了,而国内外又有些文电和事情要办,睡眠便又少了起来。现已夜深,听说明午琮英去穗,写此短笺,聊表怀念。“三八”之日虽未通话,却签了一个贺片,而且还是三十年前的笔名,你看了也许引起一些回忆。老了,总不免有些回忆……

问好。

翔宇

一九五九年三月十八日 夜

“婚姻是一辈子的修行”,彼此安心是感情中的另一个重要课题。身负“民国美男子”之名,早在而立之年就成为中共领导人之一,周恩来的婚姻,只怕比常人更难实现安心二字。恰是因为这一点,他和邓颖超长达半个多世纪的婚恋,才会在历史的大浪淘沙过后,成为世间传奇。

他和邓颖超是如何做到安心的?这封写于1959年3月18日的信,或许可以窥见一斑——再过一个月,第二届全国人民代表大会第一次会议就要召开了,周恩来要做《政府工作报告》,此时他已经在为报告忙碌了,但他仍然惦记着:给妻子签一张“三八”妇女节的卡片,署上自己30年前新婚时期用的笔名;约妻子通个电话;问妻子能不能早点回来,自己可以等她几天,见个面再走。

这样的细节还有很多。1948年1月22日,邓颖超在信中娇嗔,“先后寄你三次信和一些资料、刊物,据夏大姊来信说前两次都转给你了,当不致遗失,不过收件人虽忙不克写信,开个收条来总还可以吧,亦是应该的吧,你说对不?”2月2日,周恩来马上回了一封长逾千字的“收条”:“超:自从去年八月十五日下修书以后,一搁至今,未再执笔。你怪我好,骂我也好,我实在是忙得不可开交。正好陈毅同志来而复返,他可为此作证,故而托他带信,格外合适。”1950年1月12日,周恩来取道东北,前往莫斯科协助毛泽东与苏联政府谈判,途中托人带回书信:“超:明早将到满洲里。何谦告诉我说,给小超同志写几个字带回去。谢谢他的关心,我马上提起笔来写信。沿途平安,堪以告慰老婆……回来后,能看到你更加年轻,那将如何快乐!”1958年11月17日,周恩来连续到郑州、武昌开会,抽空写信道:“超:你离开北京一个多月了,打了几次电话,却没给你写信,总觉得欠债似的。”

这些书信本是夫妻的私物,1997年邓颖超去世5周年和1998年周恩来诞辰100周年之际,中央文献研究室出版《周恩来邓颖超通信选集》,才将其公开。廖心文从上世纪80年代初大学一毕业就开始研究周恩来,她告诉《环球人物》记者:“周恩来和邓颖超原来在我心中都是传统的革命者形象,直到第一次看到这些书信,我着实吃了一惊:周恩来原来是这么情意绵绵,邓颖超原来是这么小鸟依人。”

周恩来给予了惦记,邓颖超给予了信任,双双就此安心。如此简单,又如此不易。“周恩来喜欢跳舞。抗战时期延安经常举行舞会,邓颖超常常坐在一旁欣赏周恩来跳舞。自己的丈夫和别的女孩跳舞,不是每个女性都能接受。但邓颖超就能,她和周恩来都是从五四运动中走过来的,思想开明,相互信任。周恩来跳舞还会一首曲子和好几位女性跳,即和每人跳一个小节。这恰恰说明,他不是为了接近某位女性而专门和她跳舞,而是开展工作谈心交流的一种方式。”廖心文说。

1942年,邓颖超在一次青年妇女座谈会上专门讲道:“有一些人,心地狭窄,受自私和独占欲的支配,不喜欢甚至干涉自己的异性朋友不能与旁人交往……怕自己的妻或夫的爱情转移,夫妇之外,概无朋友……爱情之外,还需要友情,则更能调剂夫妇的生活。如果夫妇二人,整日厮守,过着极狭窄的生活,日久必然厌腻、淡薄,爱情非但不能巩固,而且反会恶化。”1944年11月12日,邓颖超还在信中对周恩来说:“你走了,好像把舞场的闹热气氛亦带走了!昨晚的舞厅却是冷淡而减色呢。”

“心安处便是家。任何感情都需要双方长期经营,不然就会变成白开水。”李爱华说,“邓颖超善于经营爱情。她知道丈夫魅力强大,容易不自主地招蜂引蝶。但她处理得很巧妙,反而让这些成了夫妻生活的黏合剂。”1969年,越南共和国主席胡志明逝世,周恩来率代表团前往吊唁。当时的越南正处于战火之中,邓颖超在家中一直非常担心周恩来的安危。周恩来回来后,刚进门,邓颖超就走上前对他说:“我在电视上看到你和好多越南的女孩子拥抱,你得抱抱我,亲亲我!”周恩来就非常自然地把她搂入怀里,在她脸上留下了一个甜蜜的吻。此时,他们已经是71岁和65岁了。

周恩来的侄女周秉德告诉《环球人物》记者,她有一次翻看老照片时发现,几乎每年的8月8日,伯伯和伯母都会拍结婚纪念照,以使爱情保鲜。

1950年,周恩来和邓颖超结婚25周年纪念照。

“可以看出,他们两人中,邓颖超是经营婚姻和家庭的主力,同时,周恩来也给了她一个女人最需要的那种底气:忠贞不渝。”李爱华说,“他们两人相识于五四运动中,既有中国传统爱情的含蓄隽永,又有近代新青年对爱情的热烈表达,成为今天人们依然渴念的那种婚姻之美的范本。”

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错