近期,围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题,全国各地举办形式多样的活动,重温那段峥嵘岁月。今天,一场讲述英烈故事的讲解员大赛在四川自贡举行。

全民共讲抗战英烈故事

重温峥嵘岁月

参赛选手有的是烈士陵园讲解员,有的是教师,还有的是在校学生。尽管身份不同,但却怀着同样对英烈精神的敬畏与传承之心。

不少参赛选手表示,通过深挖抗战历史,能更深刻体会到峥嵘岁月的艰辛。这些历史故事不只是书本上的文字,更是先烈用生命与鲜血写就的真实篇章。讲述时,选手们仿佛穿越时空,与历史产生更深的共鸣。

抗日英雄白乙化:

“血沃幽燕小白龙”

在今天的比赛中,一名来自北京的参赛选手讲述了抗日英雄白乙化的故事。白乙化曾任八路军冀热察挺进军第十团团长。他从小便聪慧过人,成绩优异,还考入当时的北平中国大学。“九一八”事变爆发后,为抗日救国,他毅然投笔从戎,将书生意气化作铁血丹心,跃马横刀,驰骋于战场前线。白乙化骁勇善战,多次给日伪军以沉重打击,并成功建立起敌后抗日根据地。因为他喜欢穿白衣,指挥作战灵活机动,也被人们称为“小白龙”。我们的记者来到他曾经战斗过的地方,探寻这位英雄的抗战往事。

总台央视记者 张安琪:80多年前,这支德国制造的手枪曾经跟随着白乙化转战太行山和燕山的抗日根据地。它是由东北爱国将领马占山将军赠予的。1938年到1941年间,这支手枪曾经跟随着白乙化历经了上百场战斗。我们看到因为年代久远,枪身已经略显斑驳。但是这每一处印记似乎都在向我们诉说着那段战火纷飞的记忆。

循着它的战斗轨迹,我们来到北京密云区石城镇。

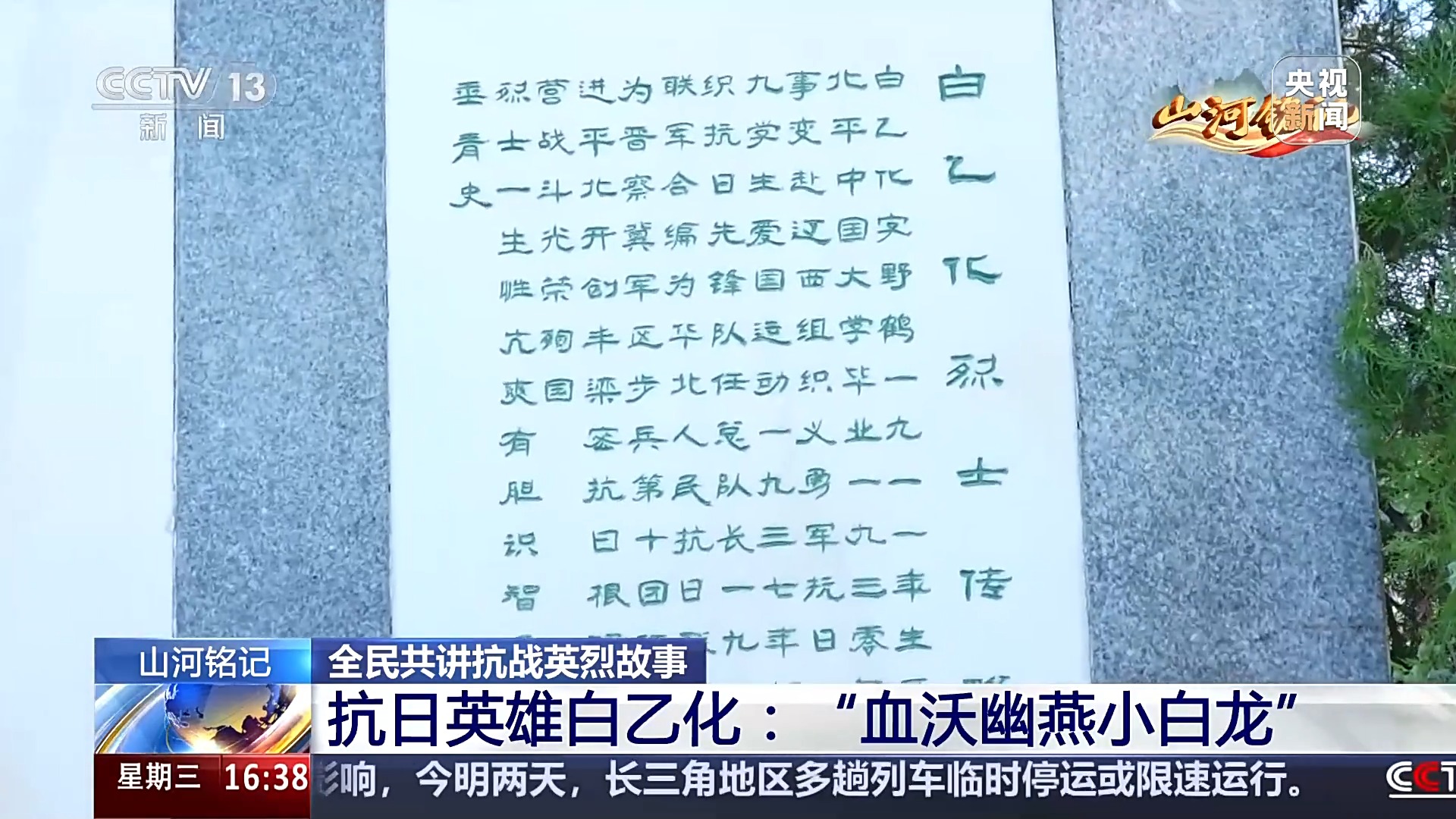

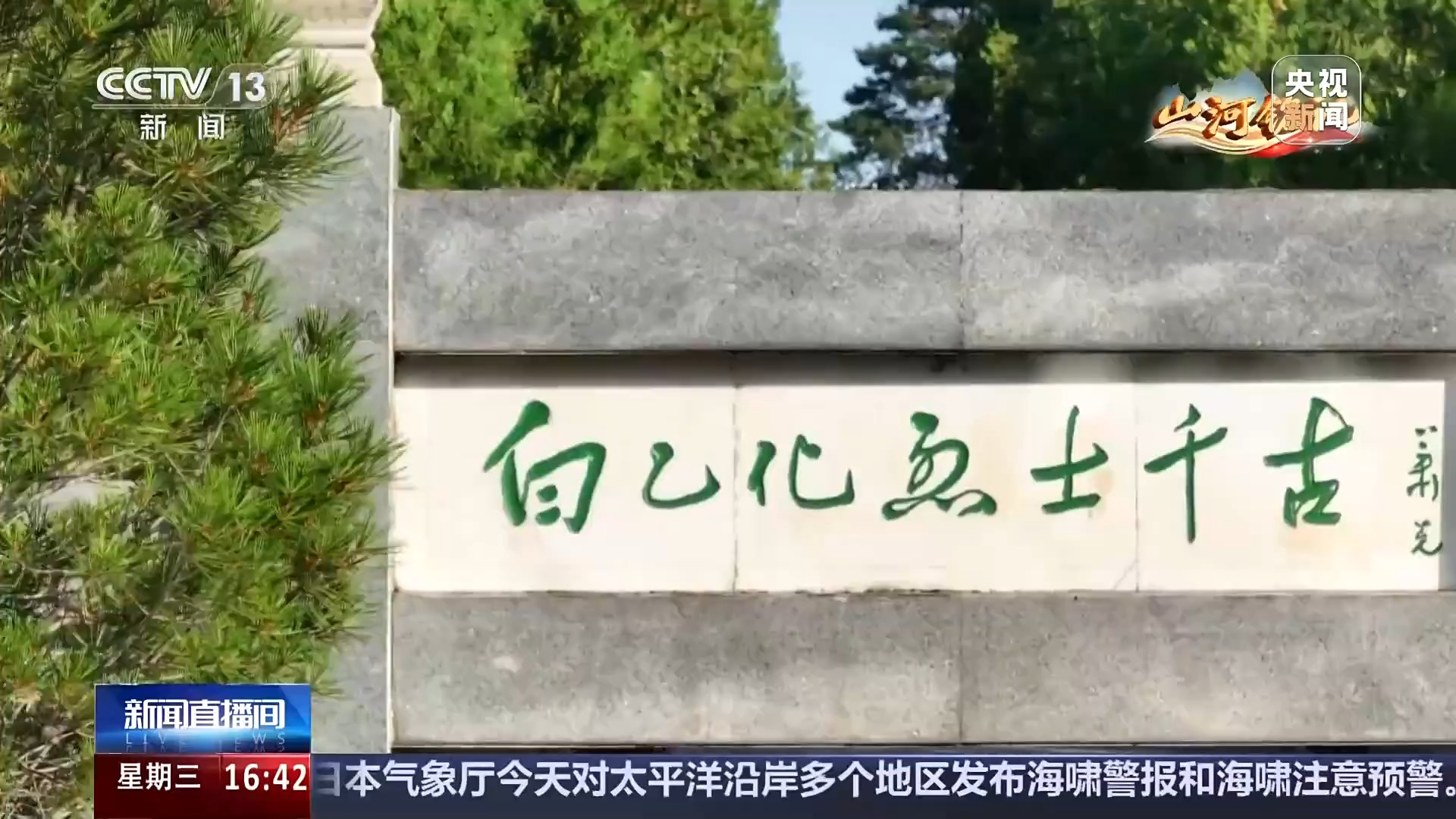

总台央视记者 张安琪:这里是白乙化烈士陵园。在松柏掩映之中,白乙化烈士的雕像巍然矗立着。在他身后的汉白玉屏风上是萧克将军手书的八个大字:“血沃幽燕,名垂千古。”旁边是白乙化烈士生前的战友王亢所书的《白乙化烈士传略》。寥寥数语,一笔一画都浸染着忠诚与热血。

为了还原更多的历史细节,我们走进纪念馆,在珍贵的史料中寻找英雄留下的印记。

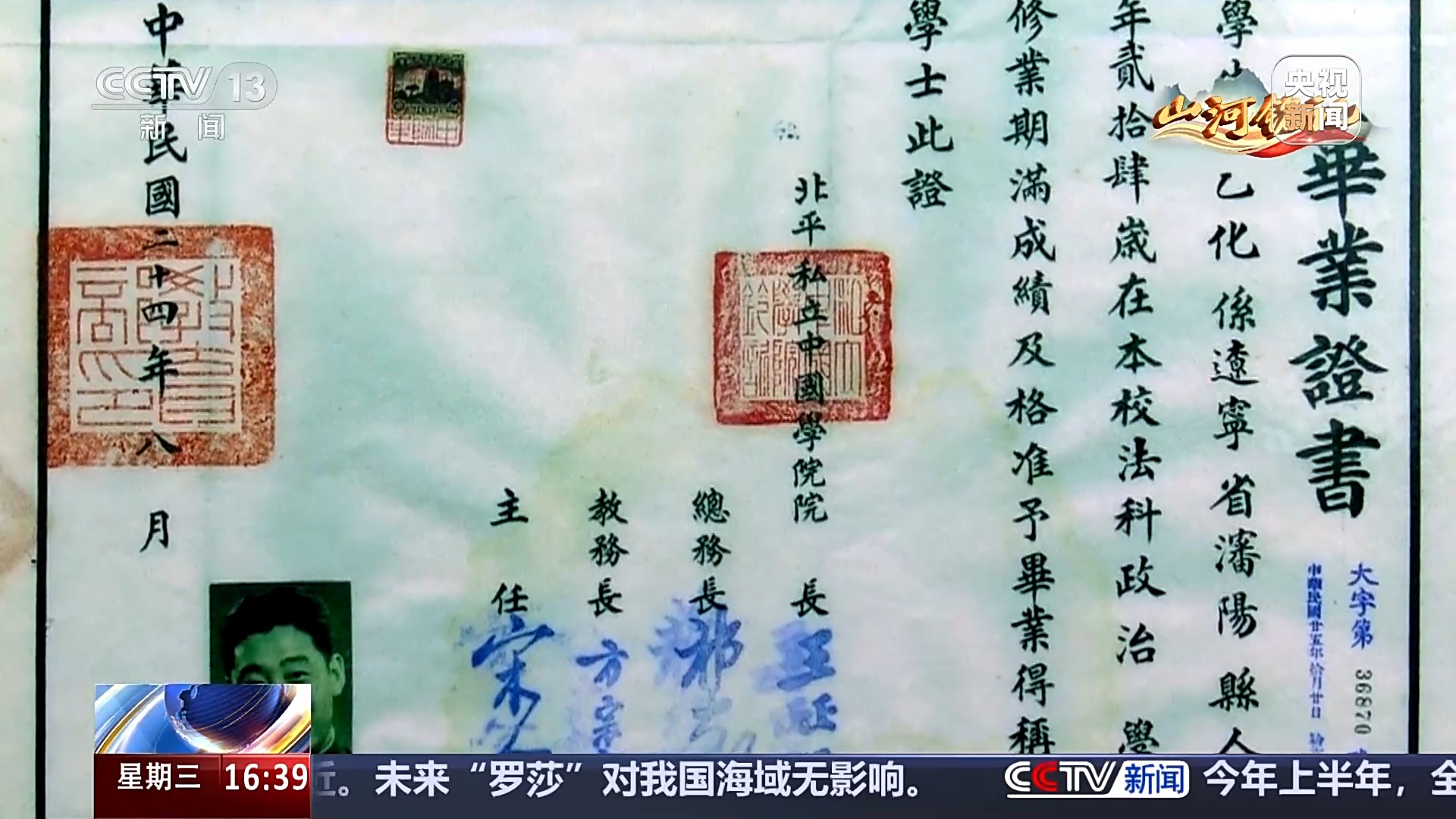

密云区石城镇白乙化烈士纪念馆馆长 郭芳芳:白乙化1911年6月11日出生于辽宁省辽阳,他17岁的时候就考入了东北陆军讲武堂。他18岁的时候考入了北平中国大学,在学校的时候就加入了中国共产党。1931年“九一八事变”爆发,东北三省沦陷了,他的家乡被占领,当时他特别着急,跟校方提出了抗战申请,想回家乡抗敌,他在家乡的时候组织起“平东洋”抗日义勇军,3000多人。他岁数比较小,当地老百姓就管他叫“娃娃司令”。

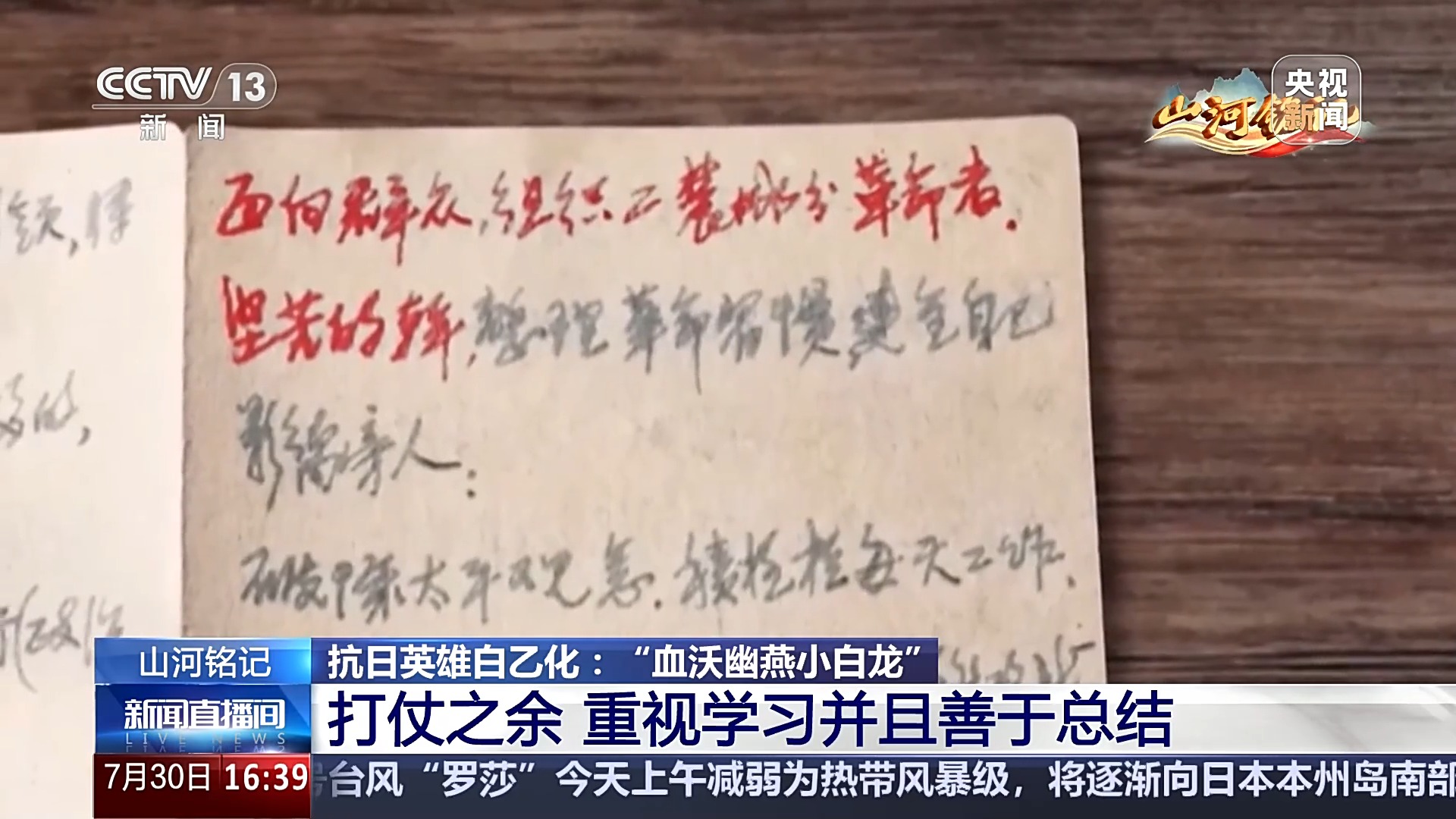

在打仗之余,白乙化非常重视学习,并且善于总结。他习惯将工作和学习中的点滴感悟与收获写在备忘录上。在这一份他生前的备忘录手稿中,我们看到这样几句话:“面向群众,组织工农成分革命者。”“健全自己,影响旁人。”这些从战火中淬炼出的宝贵经验,既是对战斗的深刻总结,也展现了一位军事指挥员难能可贵的理论思考能力。

总台央视记者 张安琪:白乙化上过军校,读过大学,经过实战的洗礼,不仅能打仗,而且还会写书法,称得上是文武双全。他还曾经写过这样一首诗,诗中说道:“闲话兴亡事,安得世外游。燕山狂胡虏,壮士志增羞。”诗以言志,表达了他誓把日寇逐出中国的雄心壮志。

1940年4月,白乙化奉命率队挺进北平北部,在丰宁、滦平、密云三地建立抗日根据地。这张照片是白乙化1940年在密云区冯家峪镇拍摄的。密云地处长城内外,又是伪满洲国和伪华北政府的接合部,敌人统治严密。于是,白乙化采取了“梯次进兵、隐蔽发展”的方针,最后成功开辟了抗日根据地。

密云区委党史研究室主任 郭生河:白乙化率领的十团被誉为知识分子团,连、排、营以上干部大部分是大学生。军事指挥非常高超,同时他军事技术也非常过硬。在一次战斗中,他发现敌人使用旗语指挥。他连续三枪击毙了三个旗语兵,彻底打乱了敌人的指挥,夺取了战斗的胜利。

丰滦密抗日根据地建立起来了,日伪如鲠在喉,调集4000余人前来“大扫荡”,兵力是白乙化队伍的4倍。白乙化运用抗日游击战争的战略战术,在密云的这片大山里设伏,创造了一次战斗歼敌一个中队的战绩。但是,日伪对新生抗日根据地依旧虎视眈眈,不断侵扰。1941年2月4日,白乙化的队伍和伪满洲国的军队在这一带山区展开激烈战斗。

总台央视记者 张安琪:为了歼灭退守到一座长城敌楼的敌人,当时,白乙化就是在这块大石头旁指挥军队冲锋时,不幸中弹牺牲的,他用生命践行了自己那句“如能战死在抗战杀敌的战场上,余愿得偿矣”的铮铮誓言。

今天,我们重走了白乙化烈士用鲜血浸润过的这段路。我们记住了这个30岁的身影,记住了他在石头旁最后一次扬起的手臂。这是向着胜利冲锋的姿态,更是为了民族未来托举的希望。而这份记得就是对英雄最好的告慰。

刘文江:退而不休

潜心收集抗战英烈史料

沙塘沟村里的煤油灯、藏粮洞是抗战岁月的无声见证。见证是为了铭记,而铭记则需要有人去守护和传承。为了让这些珍贵的记忆碎片不被时间湮没,很多人都在执着奔走着。

在北京市房山区,就有这样一位老人——刘文江。他花费十几年,走遍一百多个村庄,收集、整理平西抗战的史实资料,记录下这里的红色故事。

正在长操村房良联合县旧址给村民和游客做讲解的就是刘文江,今年已经71岁了,退休前他是北京市房山区史志办公室主任。2014年,刘文江退休了,他把大量精力投入收集、整理平西抗战历史资料的工作中。最近一段时间,他正在为丰富房良联合县政府的史料奔波。

这次拜访抗战烈士家族后人,刘文江不仅收集到了烈士的照片,还有烈士生前的一些故事。这让他很兴奋,当天就开展录音、文字和图片的整理工作。

对于这些来之不易的发现,刘文江更是毫无保留。他所收集整理的资料,包括新发现的史料,只要相关单位、研究机构等有需要,他都免费提供。而他的行为,也感染了不少人,每次他到村里,村民们都会积极参与,自发帮他搜集、整理身边的抗战故事与英烈事迹。

责任编辑:李佩蔺

责任编辑:李佩蔺白乙化,英烈故事